前回は「年号並び替え・記述問題 3〜流れを理解・年号は出来るだけ覚える姿勢・版籍奉還・江戸時代と明治時代の違い・廃藩置県・大名から華族へ版籍奉還と廃藩置県の違い・自分の言葉で簡潔に〜」の話でした。

歴史は「個性的な人物達が紡ぐ物語」

簡単そうで、難しい時も多い年号並び替えの問題。

男子小学生

男子小学生年号は沢山覚えたけど、

時々知らない出来事が出るね・・・

受験に出る年号は

全部覚える必要があるの?

実は「年代暗記ではなく、流れを理解」することが大事です。

流れを理解すると、様々な人物が生き生きとしてきます。

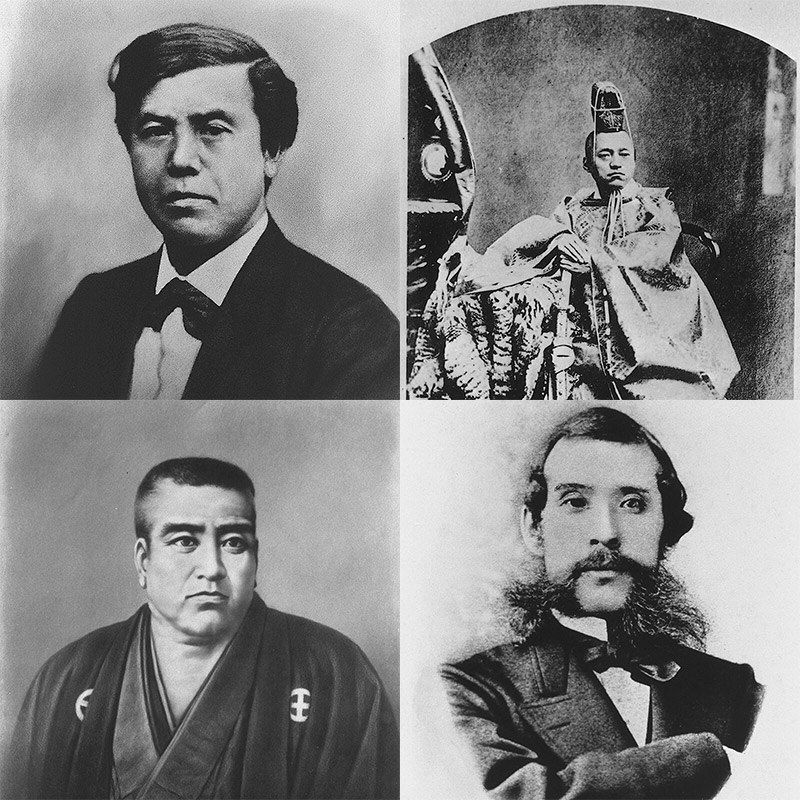

歴史の有名人たちは、非常に個性的な方々です。

「個性的だからこそ、偉業を成し遂げた」と言っても過言ではないでしょう。

本記事で取り上げている人物達も、皆実に個性的で「少し変わったところがある」のです。

歴史は「個性的で変わった人々」が様々に関係して、紡ぎ上げる物語の流れです。

確かに、西郷隆盛や

大久保利通って、個性的だね!

坂本龍馬はとっても

カッコよくて、個性的!

もし、現代に坂本龍馬がいたら、

どんな感じで生きるのかな?

・歴史は「個性的な人物」たちが、生き生きと紡ぎ上げる物語

・「ただ暗記」ではなく「流れを理解」することが大事

全体的な流れを理解するようになると、

このとき、西郷隆盛が〜して、

大久保利通が〜して・・・

「ひたすら暗記」だと無機質で楽しくない歴史も、楽しくなります。

楽しい気持ちを持って、興味を持って勉強すると、流れと同時に年号も覚えられるでしょう。

確かに、つまらないと

覚えられないけど・・・

楽しく感じると

覚えられるかも!

年号に関しては、様々な語呂合わせがあります。

語呂合わせで覚えている方も、多いでしょう。

一番有名なのは、源頼朝の鎌倉幕府開設の年で「いい国(1192)作ろう、鎌倉幕府」と思います。

これは、語呂合わせが「あまり合わなかった」筆者ですが、今でも覚えています。

いい国(1192)作ろう、

鎌倉幕府!

最近は「鎌倉幕府開設は1185年」という学説もあります。

その場合は、「いい箱(1185)作ろう、鎌倉幕府」となります。

いい箱(1185)作ろう、

鎌倉幕府!

やはり、「いい国」の方が「いい箱」よりも、実態に合っていて覚えやすいです。

これらの違いは歴史の解釈にもよるので、まずは「いい国(1192)」で良いと考えます。

出来事や人物を生き生きとイメージ

今回は、年号ではなく「人物」などの暗記の話です。

歴史上の人物として、「後〜天皇・上皇・法皇」が何人か出てきます。

1221年に、鎌倉幕府執権 北条義時に対して、時の朝廷のボス 後鳥羽上皇が追討の軍を挙げました。

承久の乱です。

この時は鎌倉幕府の迅速な対応で、あっさりと朝廷側は敗北してしまいます。

こんな、

こんなはずでは・・・

実は、この時は鎌倉幕府は「非常に危なかった」状況だったのでした。

それまでは、完全に京中心で、天皇・公家中心の世界でしたが、

これからは、

武家中心の世界だ!

頼朝が、京ではなく鎌倉に「幕府」という政治の中心を創設してしまいました。

そして、「公家中心の世」から「武家中心の世」に変わりましたが、天皇・朝廷の力は強力でした。

上皇が出てきては、

こちらは危うい・・・

御家人達を奮起させて、

戦い抜かなければ・・・

そして、頼朝の奥様であった北条政子が、

頼朝公の御恩は、

山より高く、海より深い・・・

皆のもの!

我ら武士の力を見せつけるのだ!

おお〜!!!

おお〜!!!

大演説をして関東武士を鼓舞して、一気に形成逆転となりました。

この演説は「代理の武士が読んだ」説もあり、現実的にはそうなのでしょう。

なぜ、我ら

朝廷が敗北するのだ・・・

たて続けに将軍が亡くなり、危機に陥っていた鎌倉幕府。

夫・頼朝が亡くなってから、

続けて将軍が亡くなってしまった・・・

ここで、「女傑」と呼ばれた北条政子が凄まじいパワーを発揮し、

こんなところで

負けてたまるか!

「目上の立場」であった朝廷に痛烈な反撃を行いました。

これで、鎌倉幕府の「朝廷に対する優位」が決定的となりました。

ところが、鎌倉幕府内の反乱・揉め事は日常茶飯事で、鎌倉幕府と朝廷もギクシャクし続けました。

鎌倉幕府を

討滅せよ!

そして、ついに後醍醐天皇が紆余曲折の果てに、鎌倉幕府を追討し、倒幕に至りました。

このように、歴史の出来事を「ただ暗記」するのではなく、人物達を生き生きとイメージしましょう。

この「イメージ」は、学習マンガなどの描き方でも良いですし、自分で思い描いても良いでしょう。

社会のおすすめ暗記方法:「人物の印象」を思い描く

これらの流れは、多くの受験生が知っていますが、

後鳥羽上皇と、

後醍醐天皇を間違える時がある・・・

後〜が似ていて、

時々混乱する・・・

この後鳥羽・後醍醐に加え、後白河法皇などもいます。

そういえば、後白河法皇も

いるね・・・

私は平清盛や

源頼朝とやり合ったのだ!

後〜の方が

多いすぎて・・・

間違えないようにするには、

どうしたら良いんだろう・・・

これらの名前は、頭に入っているか、語呂合わせで覚えているかもしれません。

選択肢問題などで、「後鳥羽と後醍醐を替えて出題」も考えられます。

時々、

勘違いしてしまう・・・

「似ている名前」は、ちょっと勘違いしてしまうこともあります。

「後〜天皇・上皇・法皇」でも、「後のあとの音」を覚えていれば、思い出せます。

「後」の後が「だ」だったら、

「後醍醐天皇」って絶対分かる!

こういう細かい知識を暗記する時は、「自分なりに覚える方法」を考えてみましょう。

自分で考えるのは、

難しいよ・・・

やっぱり、

語呂合わせが良いのかな・・・

「語呂合わせ」も良いですが、難しく考えずに、自分が好きなように考えてみましょう。

「自分が好きなイメージ」で、人物を思い描きましょう。

例えば、「承久の乱の後鳥羽上皇」は鎌倉幕府初期に、

鎌倉幕府を

倒すのだ!

一気に「飛躍して」幕府に戦いを挑みました。

そこで、「飛躍=飛ぶ」で「飛んで、鎌倉幕府に戦いしかけた」と覚えるはいかがでしょうか。

「飛んで」の「と」と「鳥羽」の「と」をセットに考えます。

「飛んで」幕府に戦い仕掛けた、

後鳥羽上皇ね・・・

そういうイメージ持つと、

覚えられるかも!

ついで、後醍醐天皇の「醍醐」の「だ」を考えましょう。

なんとか

鎌倉幕府を倒したいが・・・

「正中の変」など、ずっと鎌倉幕府打倒を考え続けた後醍醐天皇。

打倒!

鎌倉幕府!

「打倒!」の「だ」と、「後醍醐」の「だ」をセットにしましょう。

承久の乱の時は、鎌倉幕府成立後30年ほどで「鎌倉幕府の基礎」が形成されてきた頃です。

だから、一気に「飛んで」倒幕を考えたのが、後鳥羽上皇でした。

対して、後醍醐天皇の頃は執権北条氏の力が弱っていたとはいえ、鎌倉幕府成立後130年以上です。

幕府の基礎・土台がしっかりと作られているので、「飛んで倒幕!」は無理なのです。

鎌倉幕府の

力は頑強だ・・・

後鳥羽上皇も「打倒!」だったでしょうが、後醍醐天皇は、

もっともっと「打倒!という

気持ちを持たなければ!

意を決する必要がありました。

この為、「打倒→後醍醐天皇」というイメージが「一つの考え方」です。

このように、自分なりに「言葉・イメージのセット」を考えると良いでしょう。

自分なりで

良いの?

自分の好きな言葉・イメージで良いでしょう。

そして、「自分で思いついたセットで、自分なりに覚える」と、なかなか忘れないでしょう。

直前期の今、勉強中でも一休みした時でも、

こんな風に

覚えてみようかな。

少し考えてみると「良い息抜き」にもなるでしょう。

社会も理科も、暗記で「ちょっと、あやふや」な所は、「自分なりに覚える」でやってみましょう。

私は、こんな風に

覚えてみようかな・・・

すると、色々と覚えることが出来て、試験で出来るようになります。

これらの「自分なりの暗記術」は、「様々なことを覚えた」直前期こそ大事です。

沢山のことを

覚えたけど・・・

時々、勘違いしてしまう

ことがあるから・・・

僕なりに、整理して

ちゃんと覚えよう!

色々頭に入った直前期は「勘違い」することがあるので、「自分なりに整理」してみましょう。

・「人物イメージ」を自分なりに思い描いて、出来事と人物をつなげる

・たくさん覚えたことを「自分なりに整理」する

次回は上記リンクです。