前回は「学力を伸ばして合格する勉強法〜解き方や考え方の「引き出し」・勉強する際に「考え方の引き出し」を整理・出来ることをしっかり固める姿勢〜」の話でした。

丁寧に考える:ケアレスミスをなくす

勉強では、「学びの引き出し」を整理ことが大事です。

直前期の勉強で、

男子小学生

男子小学生あれもやらなきゃ・・・

これもやらなきゃ・・・

「あれも、これも」ではなく、「自分が習得した解き方」を固めることは様々な効果があります。

「これまでやってきたことをもう一度しっかり復習」して、見直すことは「整理する」だけではないです。

以前から学んできたことを、もう一度再確認すること。

あるいは、過去の模試で出来なかった問題を、もう一度再度やってみて、確認・復習すること。

それは「問題・物事に対して丁寧に考える」ことにもつながります。

計算問題で、ケアレスミスをして間違った経験は誰しもあります。

そう・・・

あれ、すごく悔しい!

ケアレスミスは、

「本当は出来たのに」と後悔してしまう。

誰しも、そういう悔しい思いをしたことがあります。

計算問題は丁寧に考えれば「約分できたり、整理されて簡単になる」のに、

あれ・・・

おかしいな・・・

ミスすると「難しくなる」のです。

勝手に「自分で問題を難しくしてしまう」こともあります。

文章題でも、じっくり読んでいれば分かるのに、読み飛ばしたり勘違いしたりで、

勘違いして、

複雑になっちゃった・・・

「難しくなる」こともあります。

後で見直してみたり、解答を読んでみたら、

なんで、こんな簡単なことに

気づかなかったんだろう・・・

こう思うことが、特に算数・数学ではよくあります。

それを防いで、ケアレスミス・うっかりミスをなくすには、どうしたら良いでしょう。

よく、問題文を読む、

のかな。

まずは、丁寧に問題文を読むのが良いでしょう。

でも、時間制限があるから、

焦るよ・・・

その気持ちも分かりますが、「勘違いして、時間を浪費する」よりははるかに良いのです。

「勘違いして、思い悩んでしまって」時間が経過する経験は、多くの方がしています。

そう。

手が止まってしまう・・・

そうならないように、「丁寧に考える」ことが試験では最重要なのです。

直前期の今だからこそ、「自分の持つ引き出し」を整理しましょう。

そして、「丁寧に考える姿勢」をしっかり持ちましょう。

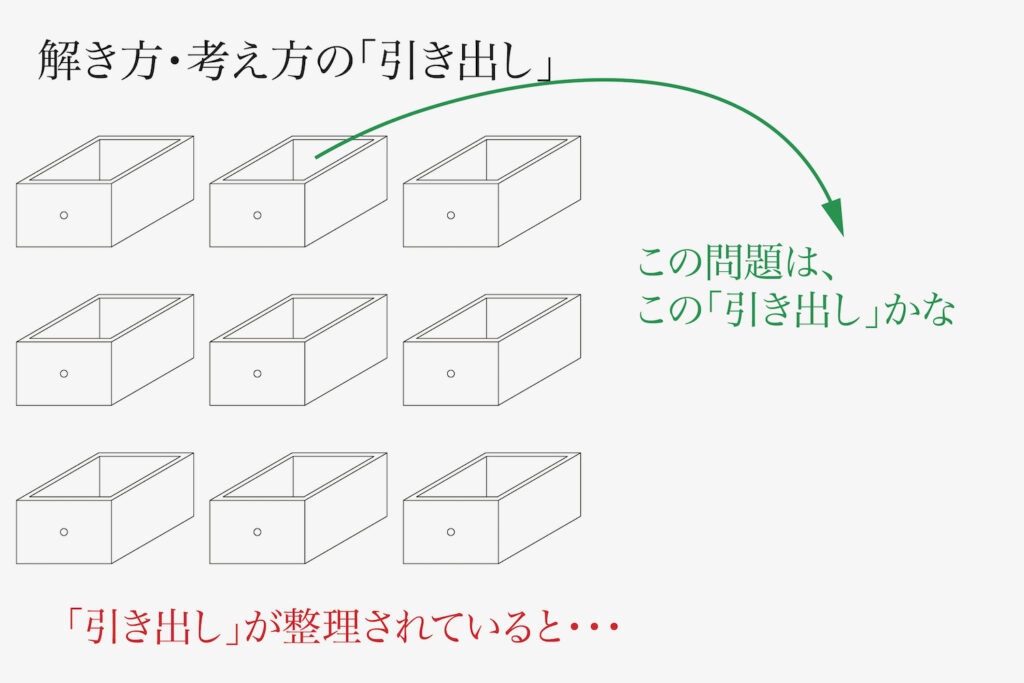

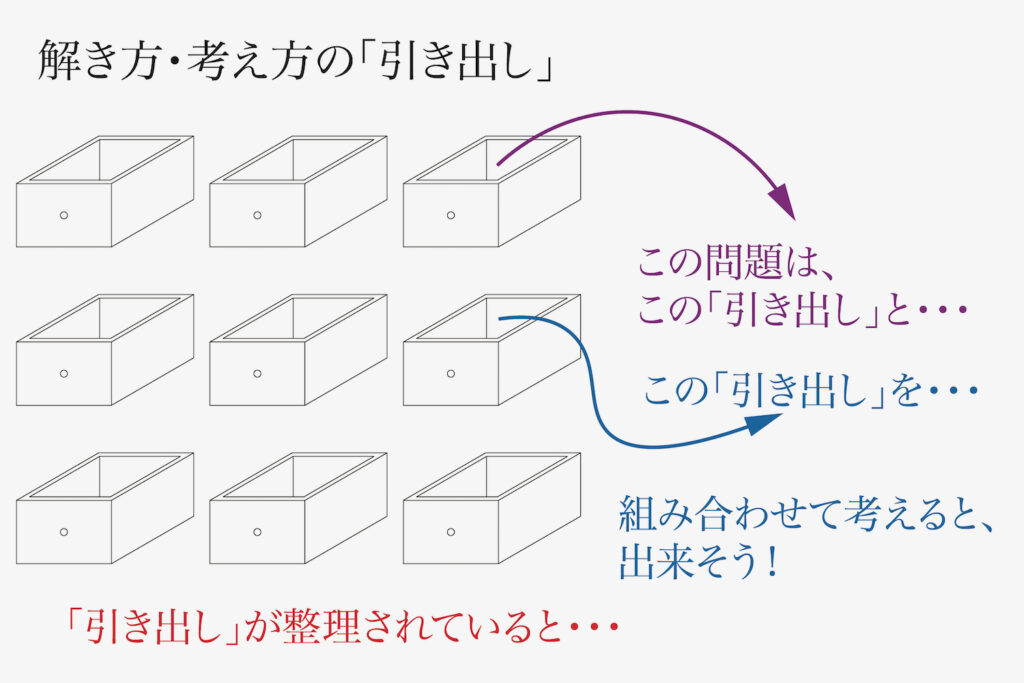

受験生の「伸びる」勉強法:「引き出し」を整理して学力アップ

みなさんは、既にたくさんの解き方・考え方の「引き出し」を持っています。

その「引き出し」達は、多くの場合バラバラだったり、「どこにあるのか」分からないこともあります。

本当は

出来たのに・・・

このことだって、

気づかなかった・・・

「思考の引き出し」が多すぎると「引き出しの場所が分からなくなる」ことがあります。

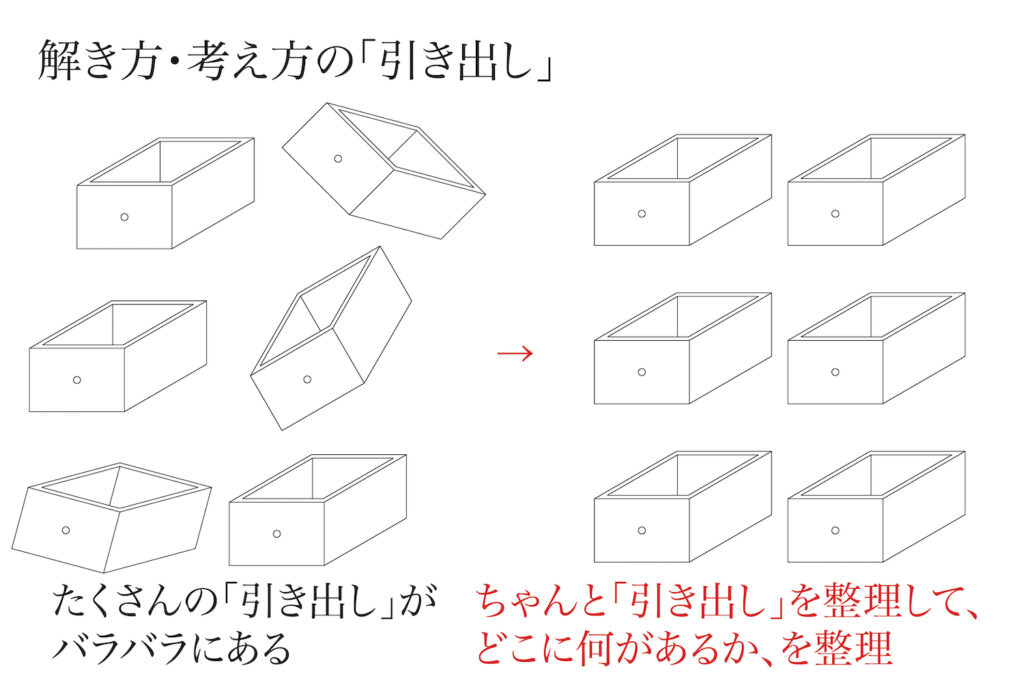

そこで、しっかりと「解き方・考え方の引き出し」を整理・整頓しましょう。

そして、「どこに何があるか」を整理して、認識できるようにしましょう。

上の考え方はイメージです。

「もう一度、学び直す」や「復習する」と、

この解き方は

〜だから・・・

電気の〜のような

問題は〜で・・・

上の図のように、「頭の中で、自然と整理されてゆく」でしょう。

「引き出し」を組み合わせて算数と理科の難問攻略

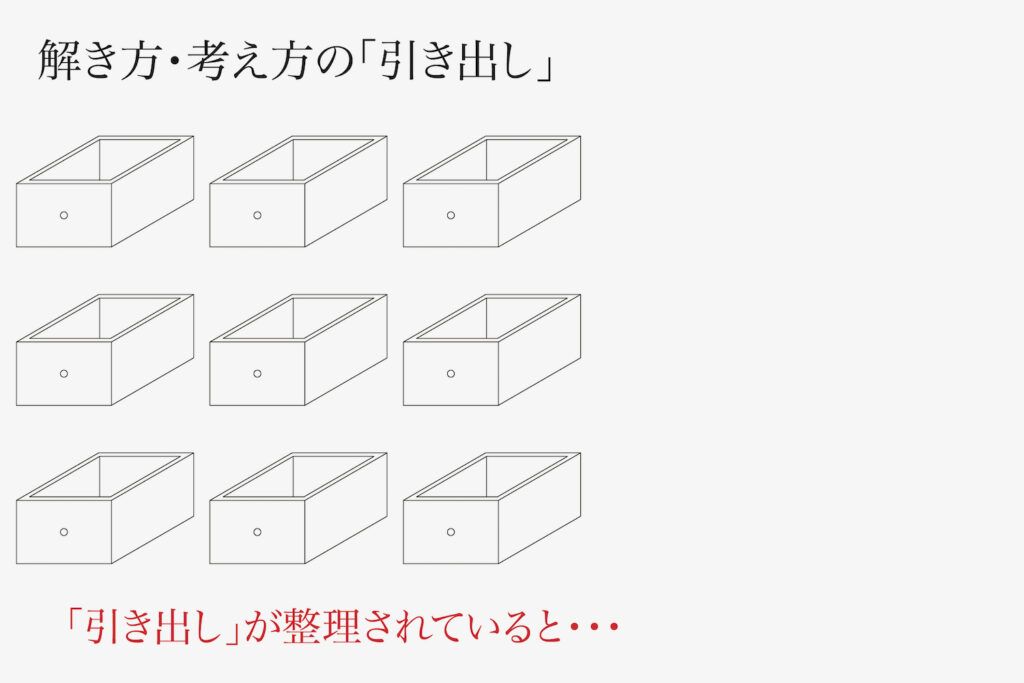

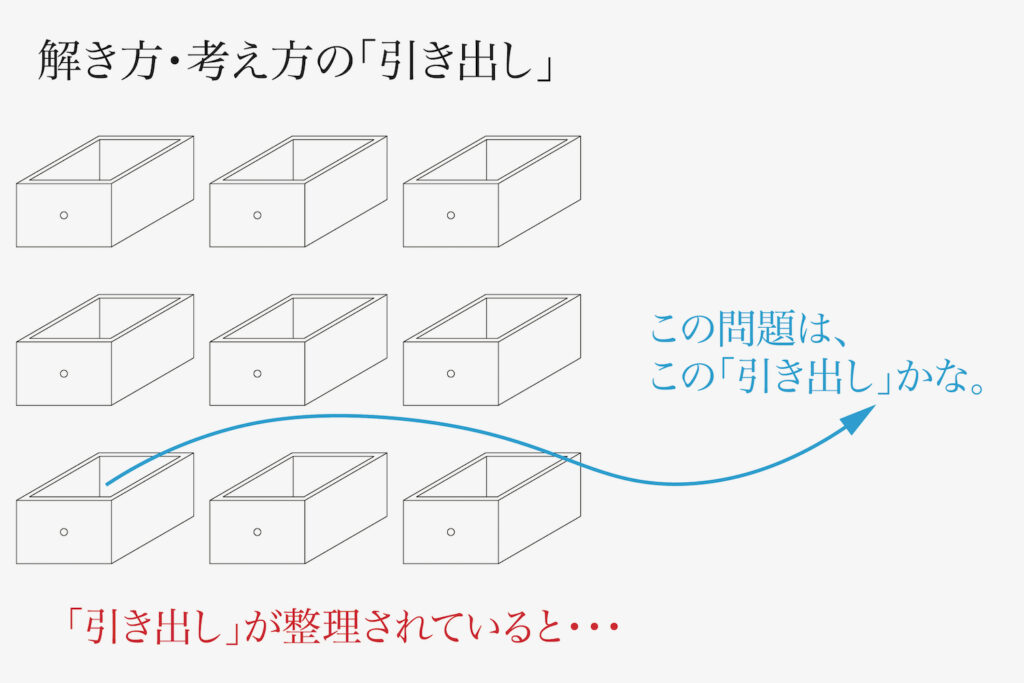

「解き方・考え方の引き出し」が整理されていると、試験でも瞬発力が出ます。

理科・社会・国語の暗記問題では「すぐにあれかな?」と思います。

算数・理科では、

この問題は、

どのように考えよう・・・

この時、「引き出し」が整理されていれば、使うべき「引き出し」がすぐに分かります。

色々な問題に対して、

この「引き出し」を使うと

解けるかな。

こう気づいて、その「気づき」から「解くきっかけ」が生まれます。

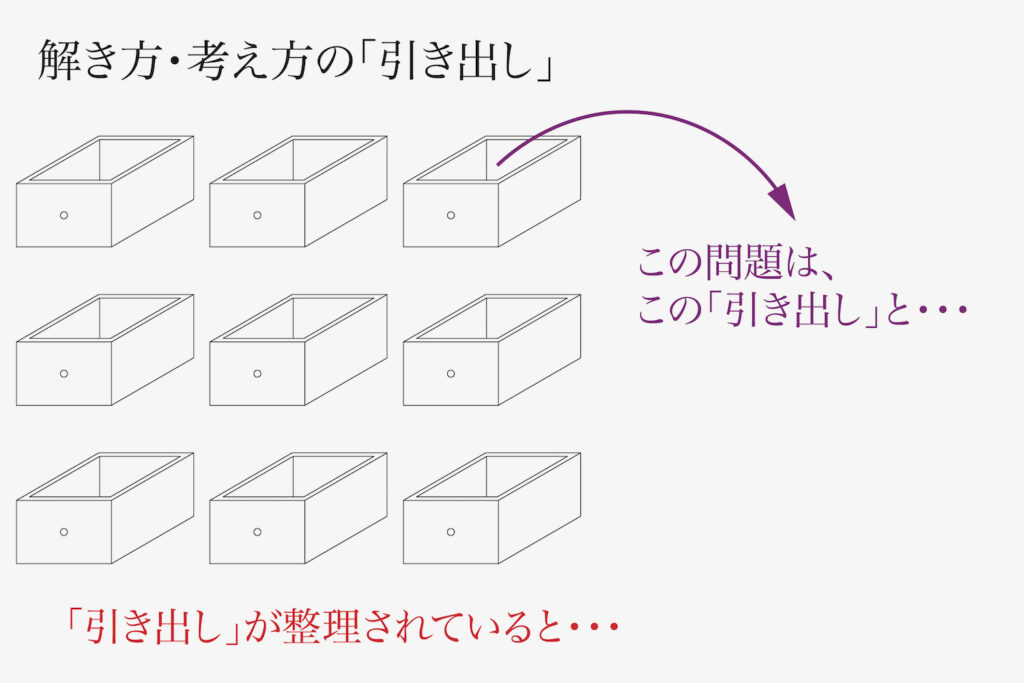

「引き出し」がきれいに整頓されていると、難問を解く力もアップします。

様々な分野で難問があります。

難問を考える先生方は、とても多くの「引き出し」を習得して持っています。

先生方が色々考えて問題を作り出している「難問」に、どう対処するか?

難問は、とても難しくて

当日できるかな・・・

どうやったら、

こんな解き方思いつくんだろう、と感じる。

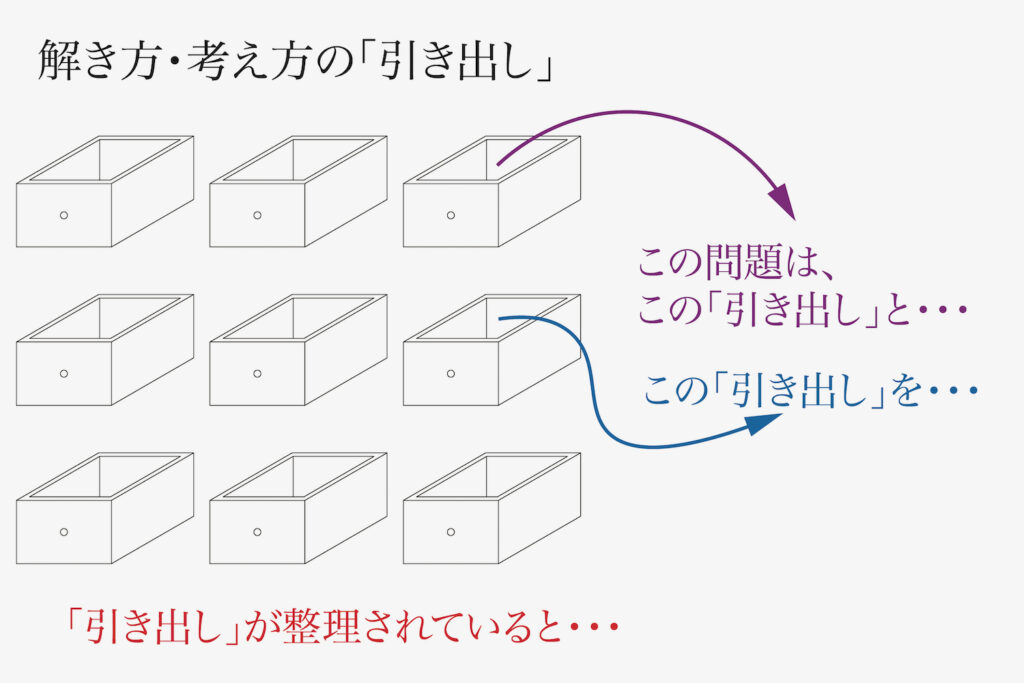

「解き方・考え方の引き出し」がきれいに整理・整頓されていると、問題に対する視野が広がります。

「難問」には、一つではなく複数の「引き出し」を集めると、

考えやすくなったり、解ける問題があります。

なるほど。

確かにそうかも・・・

組み合わせたら、

色々な考え方になるね・・・

この「いくつかの考え方を組み合わせる」という考え方は、アイデアを生むときにも非常に有効です。

特に算数の問題を考えるとき、

以前やった問題の

こういうところを使えないかな・・・

このように考えるのも良いでしょう。

難問も含めて、多くの「解法パターン」を習得・暗記するやり方もあります。

一方で、「引き出しを組み合わせる」と「新しい引き出し」が誕生するので、それを活用できます。

自分の思考をしっかり整理して、学力をアップさせましょう。

次回は下記リンクです。