前回は「おすすめ時事問題〜SDGs・陸の豊かさを守ろう・森林大国・日本の森林率・日本の林業・木造住宅と林・森・安い外国産木材に押され続ける日本産木材・日本の林業の危機〜」でした。

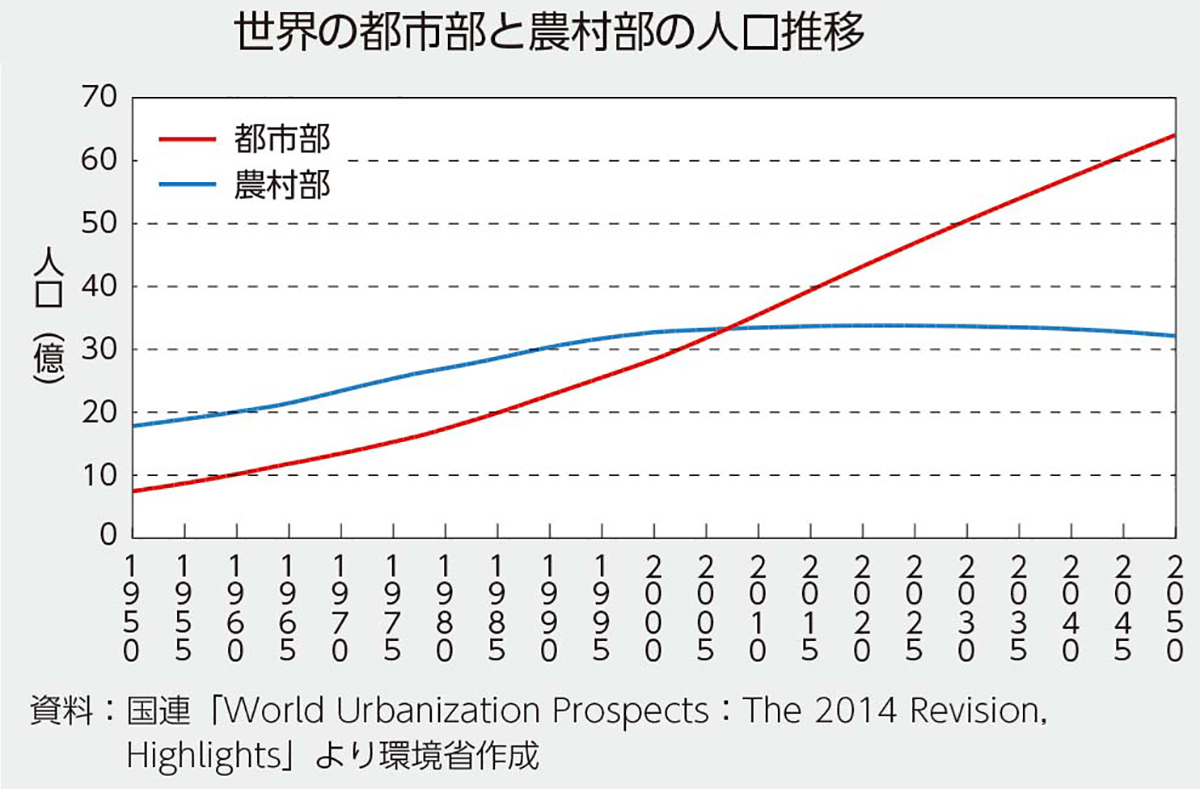

住み続けられるまちづくり:世界の都市部と農村部の人口

今回は身近な「住まいの話」です。

11番目に「住み続けられるまちづくりを」の目標があります。

近代化が進み続け、大勢の方が「都市に住む」傾向がずっと続いています。

2008年頃に農村部よりも都市部に住む人の方が多くなりました。

農村よりも都市の方が近代化されているため、様々なエネルギーが多く必要になり、公害も多くなります。

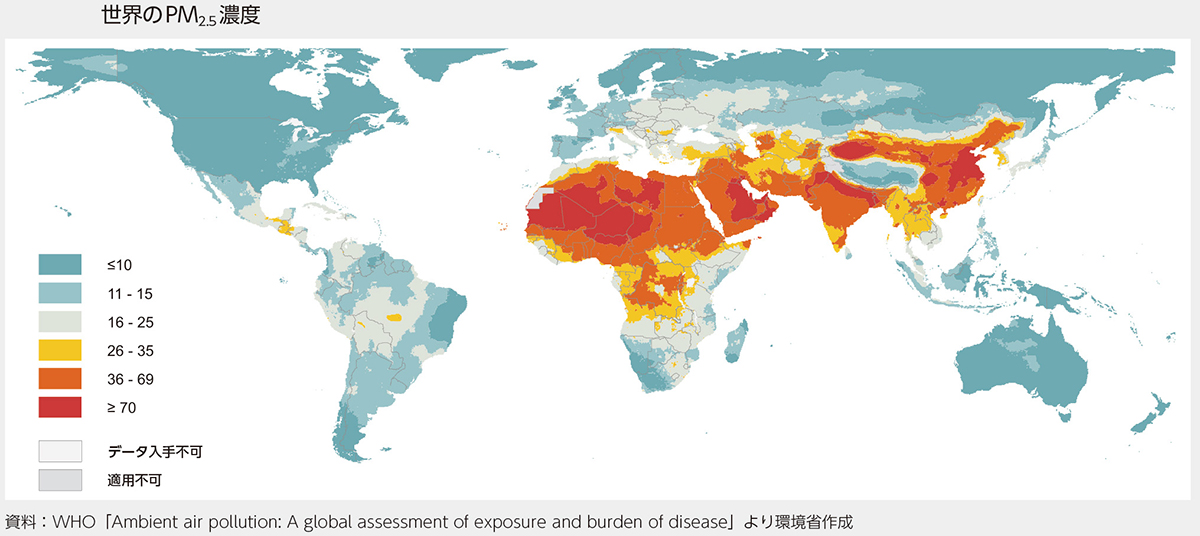

増加するPM2.5濃度

PM2.5による弊害が多くなったのも2010年以降で、日本でもよく言われるようになりました。

このマップを見ると、アジア・アフリカ地域が突出してPM2.5の密度が高いことが分かります。

この白書が出た後の現在、新型コロナの影響で大きく状況が変わりました。

「テレワーク推進」と「都市部から地方への移住・会社機能の移転」が増えています。

そのため、この「農村から都市部への移転」は少し緩和される傾向にあります。

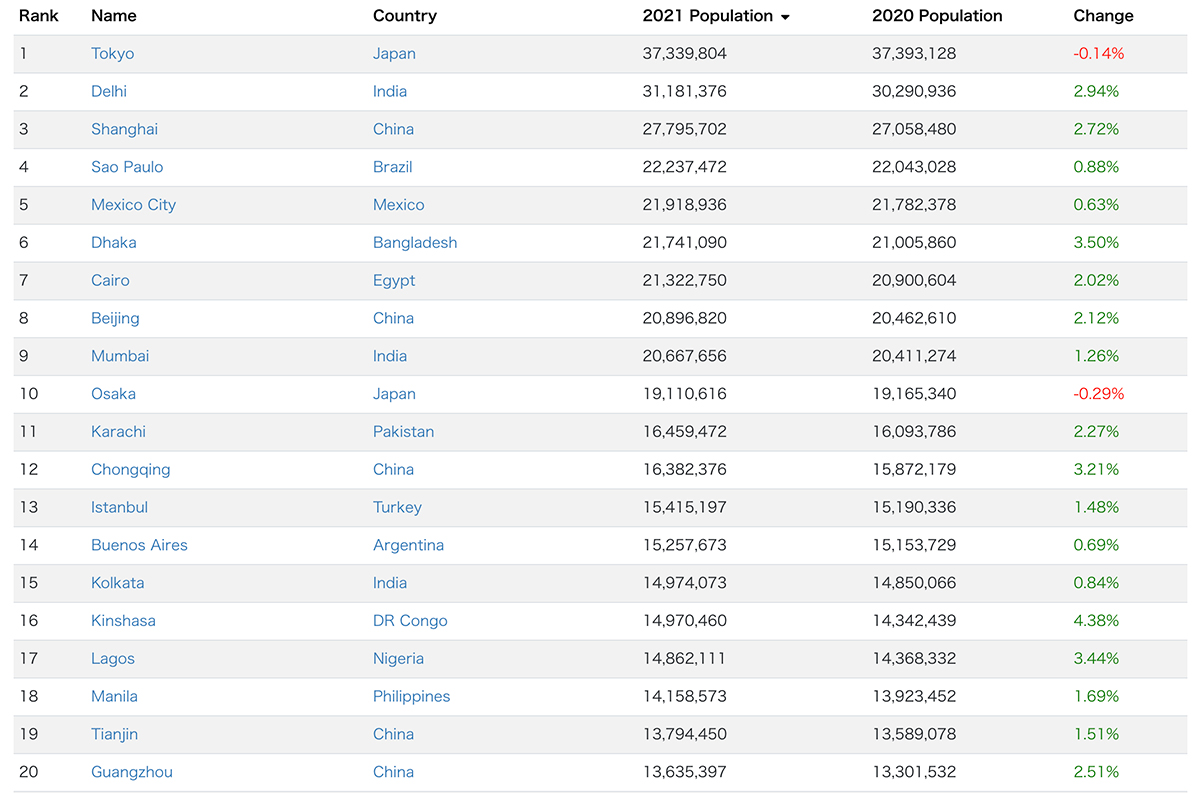

「世界で最も人口が多い都市」は、どの都市か考えてみましょう。

男子小学生

男子小学生世界一の人口は、

ニューヨークかな・・・

中国の首都の北京も

人口多そうだけど・・・

ニューヨーク、ロンドン、上海・・・・・色々と考えられます。

世界一の人口を持つ巨大都市Tokyo

実は「世界一人口が多い都市」は東京です。

えっ!

東京が世界一なの?

少し意外に感じるかも知れません。

日本の統計では「東京の人口は1400万人程度」で、上記の統計の約3700万人とは大きく異なります。

これは日本の統計は「行政区による統計」です。

海外の「都市人口の考え方」は実態としての「都市の広がり」を基準にしているからです。

海外からみた「東京の人口」は首都圏が広がっているエリアです。・

実は、「東京から横浜や千葉にかけての首都圏一帯」と考えられています。

そんなに広いエリアが

「海外から見た東京」なの?

大阪は、10位に入っています。

海外からはこのような視点で見られていることを、知っておくと良いでしょう。

上記の都市の名前、ランキングを暗記する必要はありません。

データ等を出して考えるタイプの文章題が出ることは考えられます。

次回は上記リンクです。