前回は「蒸発後の固体の色のイメージ〜色々な色の世界の塩・熱を加えると黄銅色になる砂糖水・焦げて黒くなる砂糖と白いままの塩〜」の話でした。

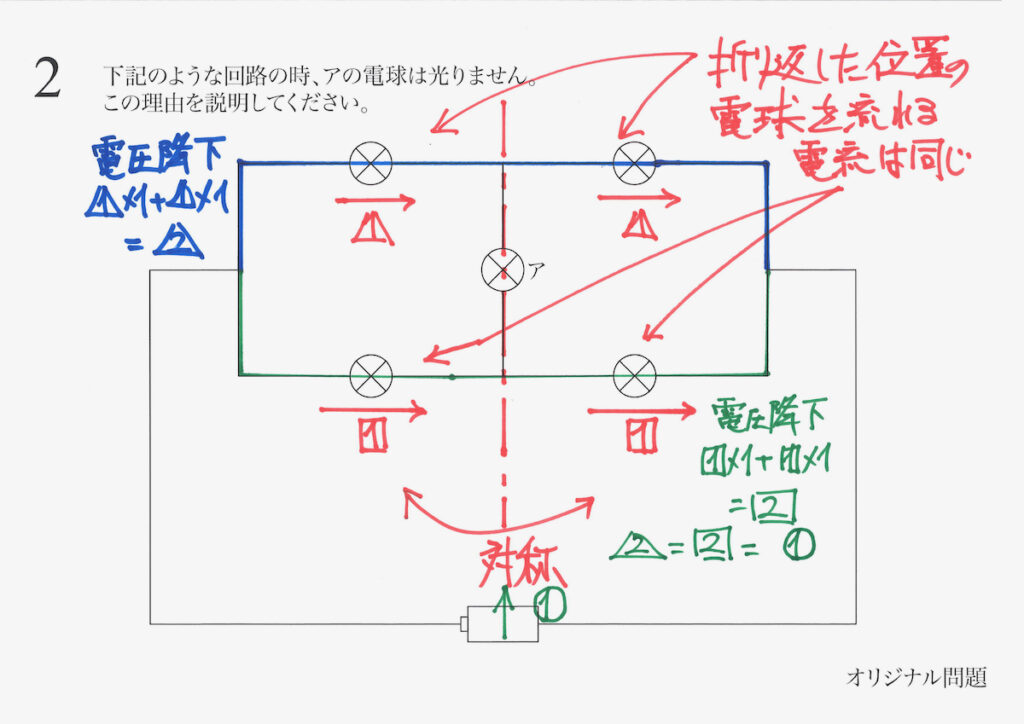

とても身近な電気:思考力を問いやすい電気と電流の問題

中学受験の理科で頻出の電気・電流の問題。

電気・電流の問題では、

出題者

出題者この回路の電球の

明るさが最も明るいのはどれですか?

「電球の明るさ」が問われる問題が多く、

図のように電熱線を

つないだ時、電流計の値は何アンペアですか?

グラフなどが登場して、電流の大きさや電流計の数値を尋ねる問題などがあります。

電気・電流の問題が出題されやすいのは、「思考力を問いやすい」ことが大きな理由です。

そして、日常生活で毎日必ず使用している電気と電流は、非常に身近な存在です。

電気・電流の問題の考え方を、上記リンクでご紹介しています。

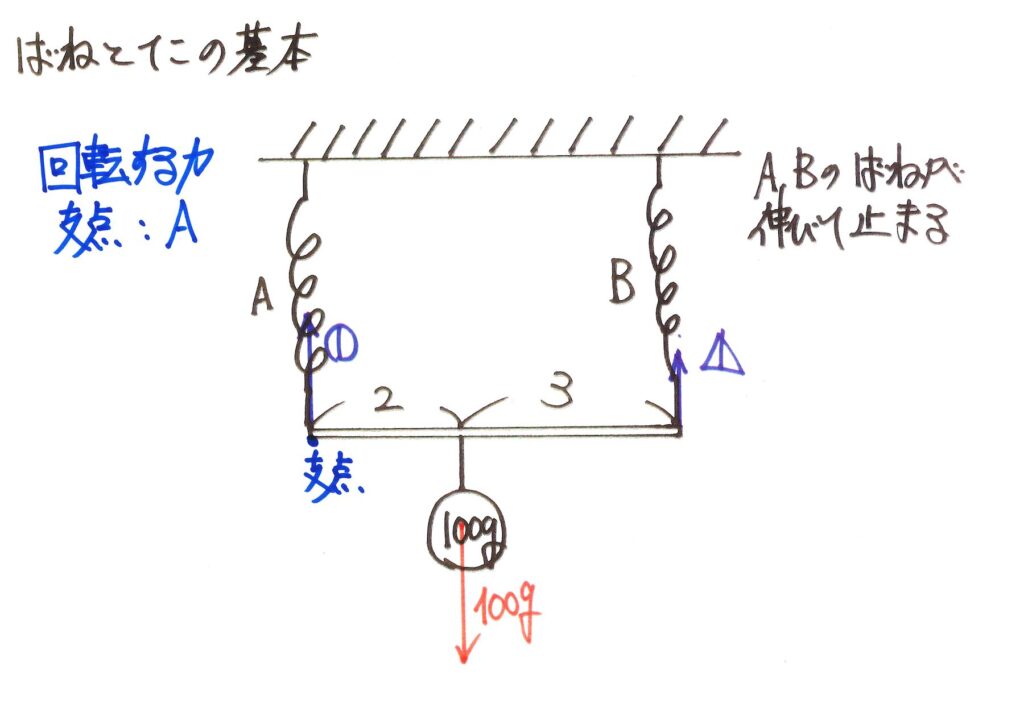

上のようなバネ・てこの問題も、思考力を問うにはちょうど良いです。

その一方で、日常生活ではバネ・てこを実際に見ることは少ないです。

電気・電流の

問題って、難しくて・・・

難問も多い電気・電流ですが、「毎日必ずお世話になっている」電気。

電気・電流は身近な存在なので、ぜひ解けるようになりましょう。

電流とは何か?:「基本の復習と理解」が大事な直前期

電気と電流の問題は、

まず合成抵抗だよね!

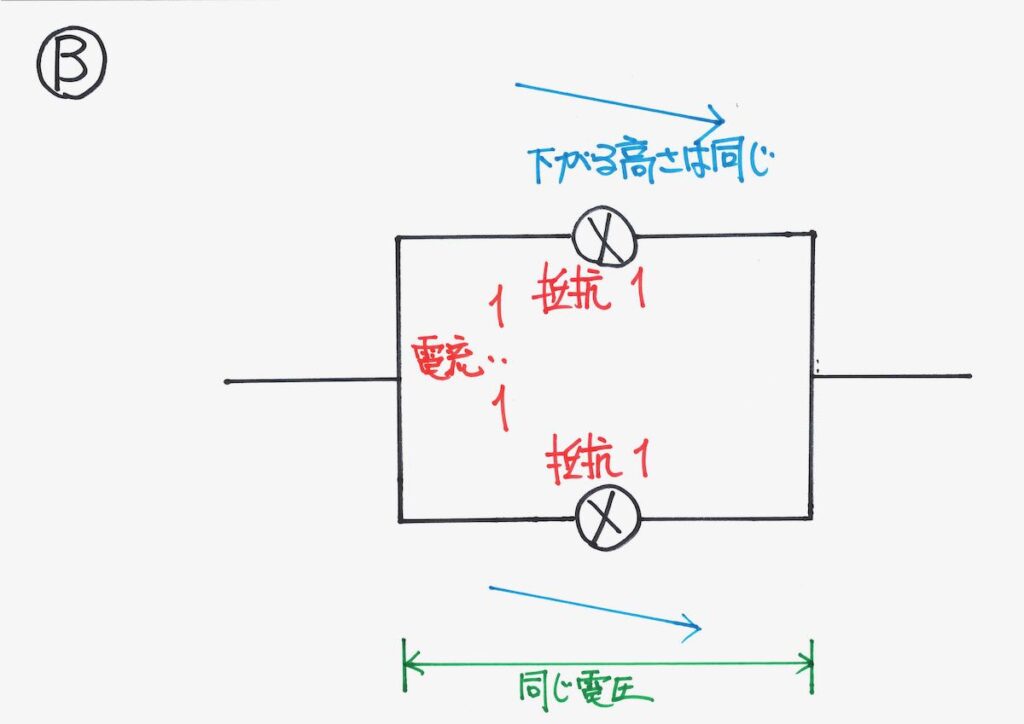

とにかく、「合成抵抗が鍵」と思われる傾向が強い電気・電流の問題。

確かに、どんなに「複雑な回路」でも合成抵抗を考えれば解けることが多いです。

・電圧 = 電流 ✖️ 抵抗(オームの法則)

・主役は電圧

・「電池 = ポンプ」が回路に電流を流す

・回路を流れて、一周した電流は「上がった高さ」分下がる(電圧効果)

ここで、「合成抵抗を丸暗記」ではなく、電気電流の基本をしっかり理解することが大事です。

特に、ある程度学んだ後の直前期は「基本の復習と理解」が大事です。

基本が大事なのは

分かるけど・・・

基本ばっかりでは、

応用問題が解けないけど・・・

ある程度問題が出来るようになった直前期こそ、「基本を固める」ことが学力アップの鍵です。

様々な問題を解いて、様々な知識が頭に入った直前期。

直前期に、基本・基礎を復習して固めると、様々な理解と知識が相互につながります。

様々な分野がある理科ですが、「分野ごとの学び」と同時に「横断的な理解」も大事です。

電流とは何ですか?簡潔に説明して下さい。

今回は、上のような「電流とは何か?」を考えましょう。

電流って何?と

言われても・・・

いかに回路が解けても、そもそも「電流とは何か?」が問われると困る人も多いです。

こういう問題は、文字数制限などがある場合が多いですが、「簡潔に書く」で考えます。

仮に、この問の配点が3点である場合、解答例をもとに点数をつけてみましょう。

A.電気の流れ。(1点)

B.電池によって生まれる電気の流れ。(2点)

C.電気の粒(粒子)が流れる現象。(3点)

模範解答例:電荷(電子)が連続的に流れる現象。

3つの解答例に対して、筆者が点数を付けてみました。

最も良い「電気の粒が流れる現象」は「電気の粒」が曖昧ですが、小学生の発想として良いと考えます。

さらに「流れる現象」と「現象」という言葉が、理科の「何かを説明」するには適切です。

「電池によって生まれる電気の流れ」も良さそうですが、「電池以外」もあり得るので減点です。

「電気の流れ」は✖️ではないと思いますが、「事実上何も説明していない」ので1点です。

模範解答は「電荷(電子)」という言葉が小学校理科範囲外なので、参考程度にして下さい。

確かに「現象」って表現すると

良い感じだね・・・

「電流とは何か」を理解すると、

回路も考えやすいかも・・・

ぜひ、「合成抵抗の公式」など丸暗記ばかりでなく、理科の基礎を復習してみましょう。

そして、参考書などに記載されている「電流とは?」を復習すると良いです。

「電流の正体」を理解すれば、電気・電流が得意になるでしょう。

次回は上記リンクです。