前回は「電気を通さない水溶液のイメージ〜ほとんどの水溶液は「電気を通す」・モヤモヤしているアルコールと砂糖水・電気を運ぶイオン〜」の話でした。

蒸発後の固体の色のイメージ:色々な色の世界の塩

Water_N121m_ts

今回は、水溶液が蒸発した後に「個体が残るか」と「固体の色」をまとめます。

今回も、罫線がないノートで自由に書いてみましょう。

男子小学生

男子小学生蒸発した後に、

個体が残るかどうか・・・

そして、固体の色も

覚えなければならないから、難しい・・・

水溶液の蒸発の後って、

少し複雑な感じだね・・・

この「水溶液が蒸発後に固体が残る場合の色」を、一覧表などで暗記するのは、大変そうです。

今回は「固体が残る理由」や「固体の色の理由」を理解して、しっかりと頭に入れましょう。

Water_N122m_ts

まず、中学受験では「水溶液が蒸発した後の固体の色」は「白か黒」のみです。

基本的に他の色はないので、「白か黒」を頭に入れれば良い、と考えましょう。

キッチンに必ずあるのが、食塩と砂糖です。

そして、食塩も砂糖も白い固体で、食塩水と砂糖水は、それぞれ食塩と砂糖が溶けています。

「白い」印象が強い塩ですが、世界には様々な色の塩が「岩塩」の形で存在します。

上の写真のように、オレンジ、黒、ブルーなどの色の(岩)塩も存在します。

様々な岩塩を体験できる「たばこと塩の博物館」に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

Water_N123m_ts

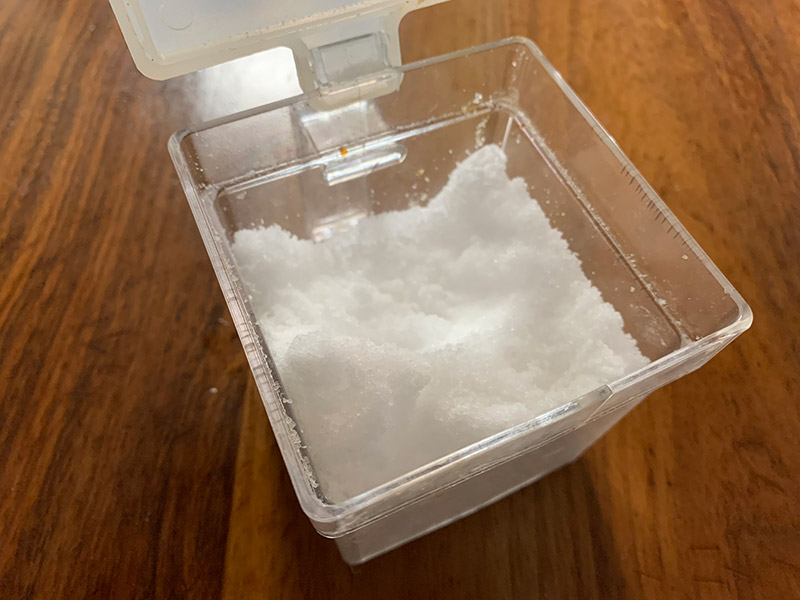

まずは、食塩水と砂糖水、そしてホウ酸水が元は「白い個体から出来ている」ことを理解しましょう。

ホウ酸は、なかなか見る機会がありませんが、上の写真のように「少し大きい食塩」に近いです。

熱を加えると黄銅色になる砂糖水:焦げて黒くなる砂糖と白いままの塩

Water_N124m_ts

石灰水は「水酸化カルシウムが溶けた水溶液」、重そうは「炭酸水素ナトリウムが溶けた水溶液」です。

ここで、アルカリ性の水溶液では、「〜ナトリウム」と「〜カルシウム」が多い事実に気づきます。

水酸化ナトリウムは、上の写真のように、小さな白い飴のような固体です。

「〜ナトリウム」や「〜カルシウム」は、白い固体であることを頭に入れましょう。

「〜ナトリウム」や「〜カルシウム」は、

白い固体で覚えるね!

「固体が溶けている」水溶液は、水溶液が蒸発した後に「固体が残る」のは当然です。

今までの話だと、個体は

全部白だよね・・・

でも、砂糖は

黒って習ったけど・・・

「元は白い」砂糖が溶けた砂糖水が、「蒸発した後」黒くなるのは理由があります。

それは、砂糖が「焦げる」からです。

Water_N126m_ts

熱を加えると焦げて黒くなってしまう砂糖ですが、塩は熱を加えても白いままです。

確かに、お母さんが

お肉を料理する時、塩を入れるけど・・・

塩は黒くならないで、

白いままだね!

「砂糖は焦げて黒、塩は白」と暗記しても良いですが、このように日常生活から理解すると良いです。

焦げて黒くなる砂糖ですが、砂糖水は熱を加えると徐々に黄銅色になってゆきます。

小学校で、アルコールランプの実験をした経験がある人がいると思います。

最近は、ガスボンベを使用することが多く、少なくなった話も聞きます。

筆者が小学生だった1980年代、理科実験では、よくアルコールランプで実験をしました。

アルコールランプに蓋をすると、

フッと炎が消えたのが印象的でした。

当時は、アルコールランプの上に「燃えない」石綿金網を使用した時代です。

白い塊がある石綿金網、

よく使ったね・・・

筆者と同世代の方ならば、「石綿金網」を覚えている方が多いでしょう。

現在では、有毒であるアスベストを使用した石綿網は、全面的に禁止されています。

筆者が小学校四年生だった時、クラブ活動で「べっこう飴」を作った記憶があります。

みんな、今日は

べっこう飴を作ってみよう!

アルミ箔の中に

砂糖水を入れて、温めてみよう!

砂糖水を割り箸でかき混ぜながら、火を加えて行くと、

あっ、砂糖水が

どんどん黄銅色になった・・・

砂糖水は徐々に黄色く、黄銅色になり、最後はかなり濃い黄銅色のべっこう飴が出来ました。

この「砂糖水を熱する」作り方が、「べっこう飴」作成法として正しいかは不明ですが、

それじゃ、作った

べっこう飴を食べてみよう!

結構

おいしいね!

黄銅色に固まった砂糖水を舐めると、なかなか美味しかった記憶があります。

入れた砂糖の量で

飴の色が違うでしょう。

この実験の時は、一定の水量に対して、砂糖の量を個々人の好みで変えました。

あっ、Mくんの

飴は随分黄色いね!

このように、砂糖水はいろいろな色に変化する特徴があり、最後は「焦げて黒色の砂糖」が残ります。

Water_N127m_ts

そして、これらの「固体由来(固体から出来ている)」水溶液以外は、蒸発してなくなってしまいます。

ここで、「アルカリ性の水溶液は白い固体が残る」傾向があることを、頭に入れておきましょう。

・白い固体:ホウ酸水、食塩水、水酸化ナトリウム水溶液、石灰水(水酸化カルシウム水溶液)

重そう水(炭酸水素ナトリウム水溶液)

・黒い固体:砂糖水

このように、水溶液の性質などの暗記は、「ただ暗記」ではなく「理解しながら暗記」が良いです。

そして、参考書などを「見て覚える」のは難しいので、「書いて覚える」と良いでしょう。

「書いて覚える」際には、「自分なり」で良く、「きれいに」は意識しないようにしましょう。

どんどんノートに書いてみて、少しずつ頭に入れて、習得するイメージで知識を増強すると良いです。

「一覧表丸暗記」では、うまく頭に入らないことがあります。

これまでまとめたように、自分なりにイメージして、書いて覚えるとしっかり頭に入るでしょう。

これで、水溶液の性質は

結構自信が出来た気がする!

そして、このように「しっかり理解」すると、水溶液の問題が解きやすいと考えます。

総復習したから、

問題やってみるね!

今回で、「水溶液の性質のまとめ」は完了です。

他の理科・社会の分野も、「イメージして書いて理解」で、着実に知識を増強すると良いでしょう。

次回は上記リンクです。