前回は「山川捨松が切り開いた女性の学びの道〜学問のために米国へ・学士号を取得した初の日本人女性・捨松の名前の由来・女性の学びに対する日本社会の厳しい視線〜」の話でした。

日本人女性の道を切り拓いた山川捨松

欧米では、とうの昔に「女性が勉強するのは当たり前」だった当時。

現代の日本も「女性の社会進出」は、極めて遅れています。(上記リンク)

大勢の日本人が知っている、大変高名な科学者であるキュリー夫人。

山川捨松が生まれた7年後の1867年に、ポーランドの首都ワルシャワに誕生したマリー・キュリー。

「キュリー夫人」の名前で、有名な方です。

1867年といえば、日本では江戸時代から明治時代へ変わる時代の大きなうねりの中にありました。

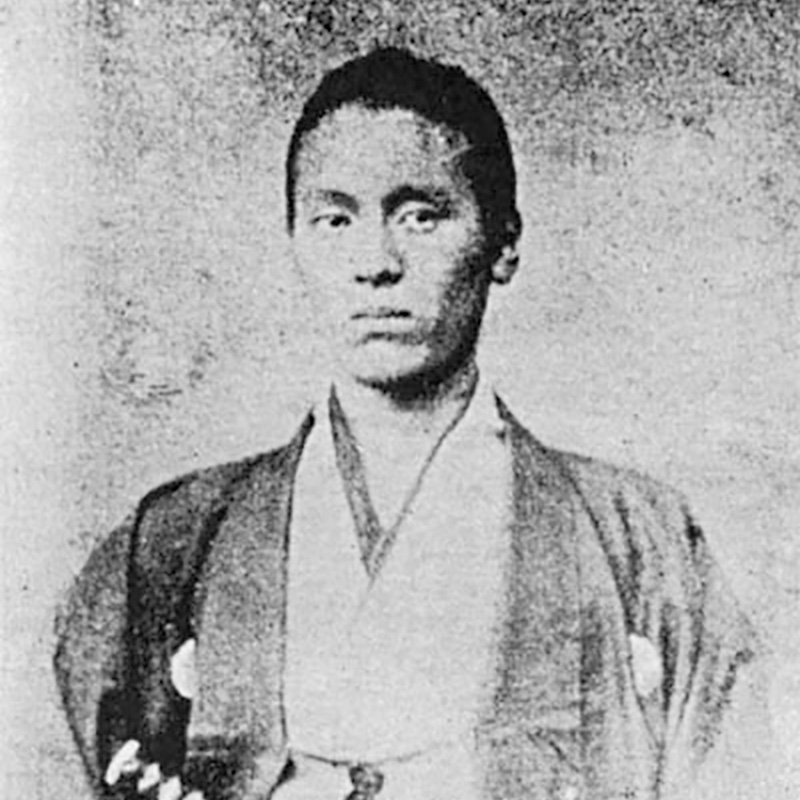

この年に第十五代将軍徳川慶喜は、ついに時代の流れに敗北して、自ら政権を手放しました。

徳川慶喜

徳川慶喜260年の長きにわたる徳川の時代を

余が自ら終わらせるのか・・・

朝廷から「政治を委任されていた」という姿勢で、大政奉還して自ら「日本のボス」の地位を降りました。

まあ、しかしだ・・・

物は考え様だ・・・

実は、これで徳川の家は

守れるのだ!

美談のように聞こえる大政奉還でしたが、内実は徳川慶喜の「苦肉の策」でした。

これでは、徳川の絶大なパワーは

温存されたままではないごわすか!

徳川は、ただ「将軍」という形式を

捨てただけで・・・

次の時代も

生き残ろうと画策しているな!

そうは

させんごわす!

この中で、時代の風雲児であった坂本龍馬は中岡慎太郎と共に暗殺されました。

うぐ・・・

うむ・・・

まさに明治維新となる一歩手前である1867年12月10日のことでした。

この翌月の1868年1月3日に鳥羽・伏見の戦いが勃発して、幕軍が大惨敗しました。

徳川を

蹴散らすごわす!

この流れを考えれば、西郷隆盛が「坂本龍馬暗殺と無関係」とは言い難い可能性があります。

この日本では「内戦が続発する革命が起きていた」頃、欧州は比較的平穏でした。

当時、米国は若い国家であり、欧州が世界の中心でした。

大英帝国は世界中に植民地を持ち、ドイツは抜群の科学力を有していました。

そして、寺子屋・藩校で教育がなされていた日本と異なり、体系的な学問が構築されていた欧州。

11世紀末頃には、オックスフォード大学などが成立して「教育システム」が早期に確立していました。

ところが、「進んでいた」欧州と言えども、まだ女性に対しては「閉鎖的」でした

中等教育機関ギムナジウム卒業後は、進学の道が閉ざされたキュリー。

その先は女性に進学の道は、当時ありませんでした。

能力ならば、私は自信が

あるのだけど・・・

ここから、先に

進学するところがない・・・

ワルシャワ移動大学等で学んだキュリーは、必死に学びを続けます。

そして、ついにはノーベル物理学賞・ノーベル化学賞ダブル受賞に至ったのでした。

改名して米国留学した強き信念:日本の理系大学の歪な空間

現在、女性の進学機会は欧州・米国・日本も「完全に開けている」状況です。

ところが、日本においては、女性の旧帝国大学等への進学率・大学院等への進学率は、低いです。

特に女性の理系大学・大学院への進学は、欧米に比較して極端に低い状況です。

東京大学で最も女子率が低い理科一類は、消費税を下回る割合です。

| 年 | 理科一類における女子率(%) |

| 2019 | 8.1 |

| 2020 | 10.0 |

| 2021 | 9.6 |

| 2022 | 8.4 |

| 2023 | 8.3 |

2020年には、理科一類における女子率が初めて10%となり、

いよいよ、日本でも

女性の理系進出が広がってきた!

明るい雰囲気でしたが、その後減少して、直近の2023年では8.3%です。

つまり、「男子学生92人に対して、女子学生8人」という異常な状況が続いているのが、東大理一です。

この中、専門によってはさらに女性の割合が低くなる場合もあり、

ここにいるのは、

全員男性だね・・・

みたいなことも起こるのが日本の大学であり、欧州の大学ならば考えられない事態です。

このように非常に歪な空間になっているのが、現代日本の理系の最先端の場です。

女性が男性より「理科的能力が劣る」はずは絶対になく、

女性が

理科の専門家になってもねえ・・・

まあ、医師とか薬剤師なら

分かるけどさ・・・

女性が数学とかバリバリやるのは、

ちょっと微妙な感じだよね・・・

これは日本の社会風土に問題があるのでしょう。

東大入学時に「女子の少なさ」に驚いた山崎直子。(上記リンク)

なんで、こんなに女子が

少ないの・・・

「女子の少なさ」に驚くのは女子ばかりではなく、男子も、

なんで、こんなに

女の子が少ないの・・・

中高一貫の男子校から勇んで大学へ向かった多くの理系男子は、大きく落胆するのが実情です。

現代社会においても、日本では「女の子は女の子らしく」という「謎の通念」が強いのでしょう。

「女性の社会進出超後進国」日本の150年前の状況。

この時代、女性の中等教育はなく「女性が学ぶこと」は困難でした。

女性が学ぶの?

なんのために?

女性は結婚して、子どもを産んで

夫を助けるのが役目でしょ・・・

勉強なんかして

なんになるの・・・

2000年頃から、日本では男性・女性共に結婚する年齢が大幅に遅くなりました。

このため、最近は「適齢期」という言葉自体があまり聞かれなくなりました。

昭和から平成へと変わった1990年代の頃までは、「適齢期」という概念はあったのでしょう。

母親から、

婚期を逃す

可能性が高いね・・・

この世で再会できるかは、

分からないけど・・・

捨てたつもりで、

待つ(松)わ・・・

そして、「婚期を逃す」「捨てて待つ(松)」とまで母親に言われて、改名までした山川捨松。

聡明であるだけではなく、非常に強い信念を持った女性でした。

私は、勉強して

立派になります!

幕末の会津の苦難の道

この山川の強き信念は、生まれ持ってのものかもしれません。

「咲子」という女の子らしい名前から「捨松」という稀な名前に変更してまで米国に向かいました。

一方で、彼女のそれまでの歴史にも大いなる鍵があります。

米国へ渡ったのは、山川が12歳の時。

15歳年上の兄山川浩は27歳になっており、会津藩を支える青年でした。

咲子!

行ってこいよ!

メリケン(米国)に!

俺が行きたいくらいだぜ!

お兄ちゃんが

そういうなら・・・

メリケンに

勉強に行ってくるわ!

まだ、山川が小学校6年生〜中学1年生の頃でした。

一方で、この12歳になるまでに「人生観が変わる」経験を山川はしていました。

我が仙台藩が、朝敵・反乱軍と

なってしまった・・・

数奇な運命となった、後藤の育った仙台藩。

それに対して、山川が生まれ育ったのは、まさに「薩長と真っ向戦った」会津藩だったのです。

さらに、山川家は会津藩の要となる、非常に重要な家柄でした。

山川家の属する会津藩は、幕末に極めて苦しい道を歩みます。

次回は上記リンクです。