前回は「「早起き算数」の大きな効果〜学力アップして「出来ない」から「出来る」へ・苦手意識を持たない・算数や数学のセンスと試験の成績・復習中心の早朝の学び・健康的に学力アップして自信育成〜」の話でした。

「早起き算数+着実な復習」で学力増強

高校受験・大学受験の方は、早朝に起きて勉強する方が多いと思います。

高校生になると個性が出てくるので、

男子高校生

男子高校生僕は夜の方が

はかどるんだけど・・・

このように「夜型」の方もいますが、朝に勉強する方が効率が良いのは間違いないでしょう。

小学生には厳しいかもしれませんが、中学受験の小学六年生はぜひ朝6時に起床して勉強しましょう。

そして、「早起き算数+着実な復習」をやってみましょう。

朝は、

暗記とかやりたいけど・・・

他には、塾の復習で

理科とか社会もあるよ・・・

でも、算数が一番

良いのかな?

子どもの個性によりますが、朝はとても眠いです。

眠いからこそ、算数で手を動かして「目を覚ます」ことが大事です。

暗記などでも良いですが、「眠い」状況で暗記をするのは、あまりお勧めしません。

バリっと起きたら、まずは顔を洗って目をパチっと覚ましましょう。

そして、ササっと算数を勉強し始めて、脳を覚醒させて勉強するのが良いでしょう。

どの科目もたくさんの問題をこなして、学力を上げてゆく必要があります。

理科・社会・国語も多数の問題がありますが、中でも「バリエーションは無限」に感じられる算数。

算数は、ほんの少しひねったり、変化を加えると難しくなる場合があります。

朝に勉強したこと内容は、その後ずっと無意識のうちに頭の中を反芻します。

小学校に行って半日過ごしている間に色々と頭脳の中で、脳は自然に考えています。

そして、「朝に勉強して学んだこと」が脳の中で少しずつ蓄積されてゆくでしょう。

やっぱり

復習が良いのかな?

でも、新しい

問題もやらなければ・・・

塾などで「出来なかった問題」や「不得意な分野の問題」も取り組んでみましょう。

そして、毎日でなくても、時々少し「新たな問題」にしっかり取り組んでみると良いでしょう。

復習中心か新たな問題かは、その時の勉強の状況で決めるのが良いです。

朝は1時間ほどの勉強になりますが、最後の10分ほどは「漢字や暗記対策」と決めても良いでしょう。

親も子どもと一緒に早起き:声に出して生まれる「新たな気づき」

とにかく、効果抜群の「早起き算数」は、中学受験生の小学六年生は早い時期から実行すると良いです。

でもさ、

眠いよ・・・

小学生の子どもは、慣れない早起きを自分だけでやるのは難しいでしょう。

そこで、親が一緒に起きてみましょう。

パパも一緒に

早起きしよう!

そして、小学生の子どもの勉強を見てあげましょう。

今日は図形問題の

復習しようか!

子ども自身が「何を勉強するか」を決めても良く、その姿勢は主体性を伸ばすでしょう。

子どもの個性によりますが、自分で勉強することを決めるのが良さそうですが、

今日は、

この間の模試の復習にしよう。

親が決めるのも良いでしょう。

子ども本人が決めると、

やっぱり、

今日は「好きなところ」がいいかな・・・

「やりやすい科目」とか「好きな科目」を選ぶかもしれません。

中学受験をする小学校6年生は、良いバランスになるように勉強する内容は親が決めるのも良いでしょう。

そして、ぜひ子どもの隣で一緒にテキストを読んだりしてあげましょう。

この歴史の復習は、

声に出してみようよ。

じゃ、声に

出してみるね!

英語や国語は「音読が良い」と昔から言われますが、社会や理科も声に出すと良いでしょう。

地理のデータなどは、声に出す必要はなさそうですが、

1868年に明治維新になって、

五箇条の御誓文が・・・

歴史は声に出すと覚えやすいでしょう。

こうして、子どもが声に出して学んでいると、

「五箇条の御誓文」って

具体的になんだろう?

このように「疑問に思うこと」が出てくるでしょう。

多くの方が知っている「五箇条の御誓文」ですが、具体的内容は飛ばしてしまいがちです。

「五箇条の御誓文」の具体的な

内容は何だろう?

と「気になった点」を子どもに伝えるのも良いでしょう。

そういえば、「五箇条の内容」は

知らなかった・・・

あっ、ここに

書いてあったよ!

「五箇条の御誓文」は、新たな世を作り出す明治新政府の理念・信念が刻まれている言葉です。

親も一緒に学ぶことで新たな気づきがあると、それもまた学力向上につながるでしょう。

「目で読むだけ」だと、「読んだつもりになっているだけ」になっていることがあります。

声に出すと時間もかかりますが、読んで頭に入れる姿勢も大事だと思います。

親が一緒で安心する子ども:親も学びのきっかけに

親が一緒に早起きして、一緒にいてあげると子どもも心強いでしょう。

また、一緒に参考書や問題集を読む親にとっても、

ああ、

そうなんだ・・・

という親自身に「意外な発見」があるかもしれません。

子どもと一緒に学ぶと、親も学びのきっかけになることもあるでしょう。

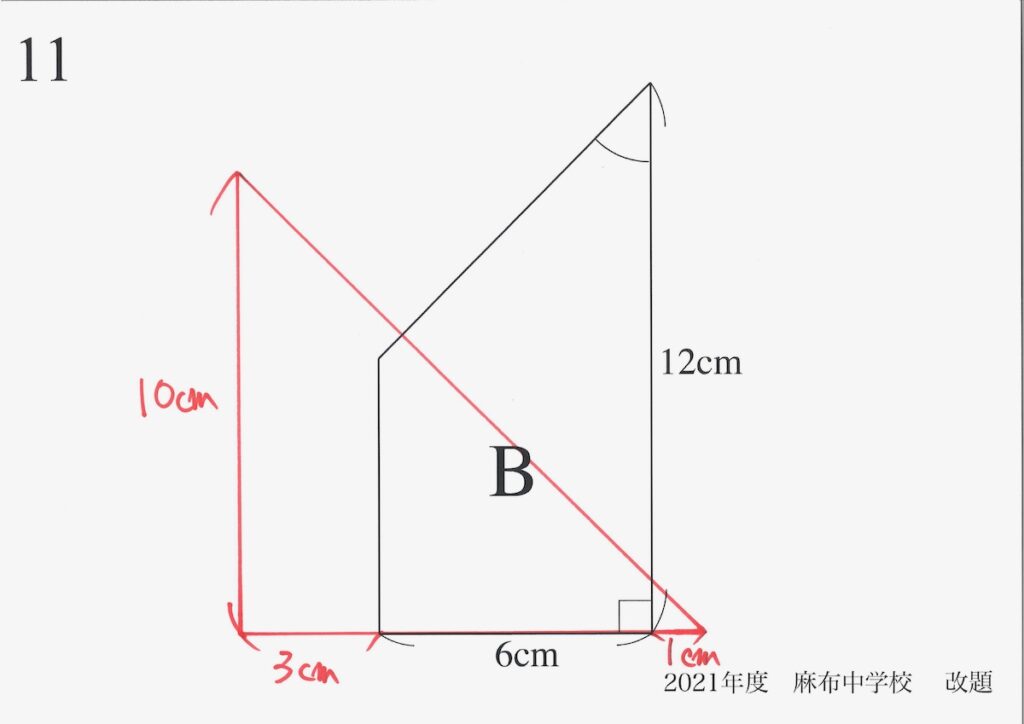

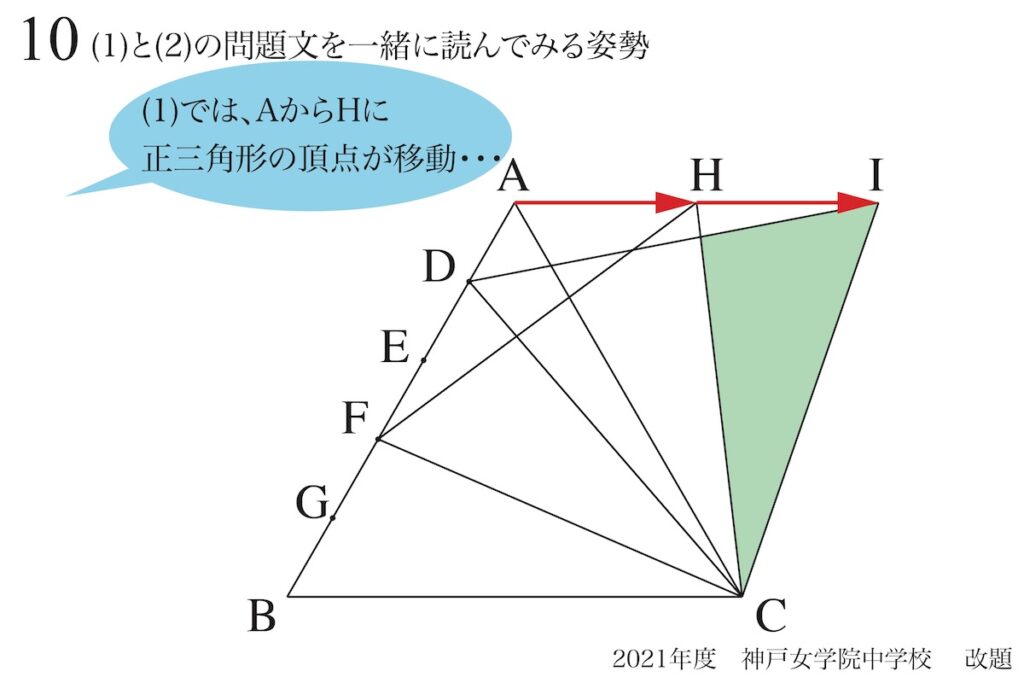

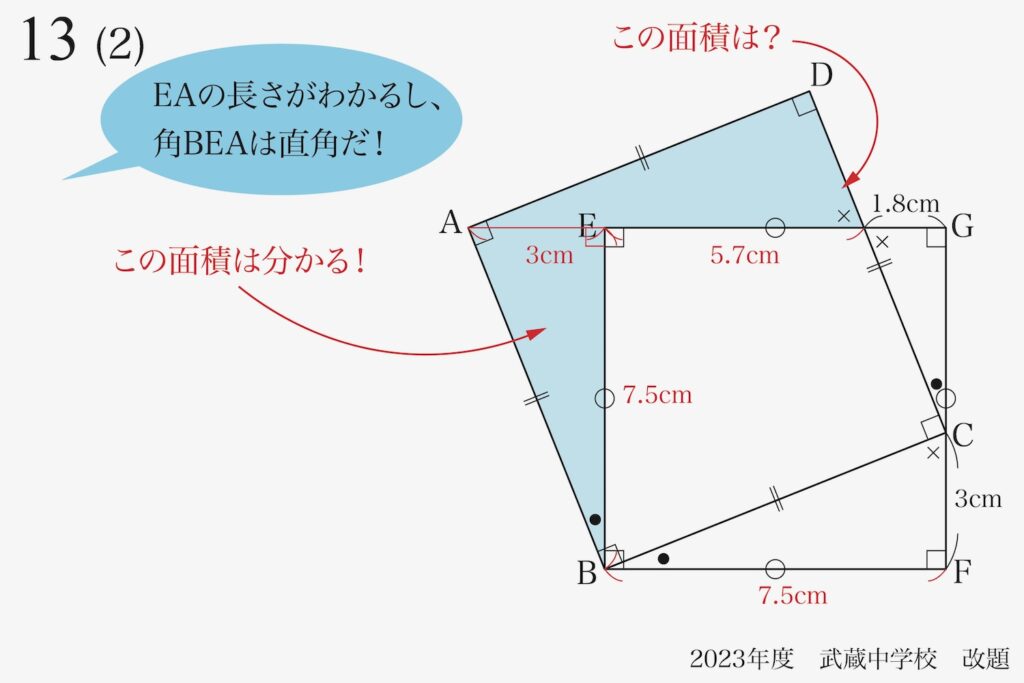

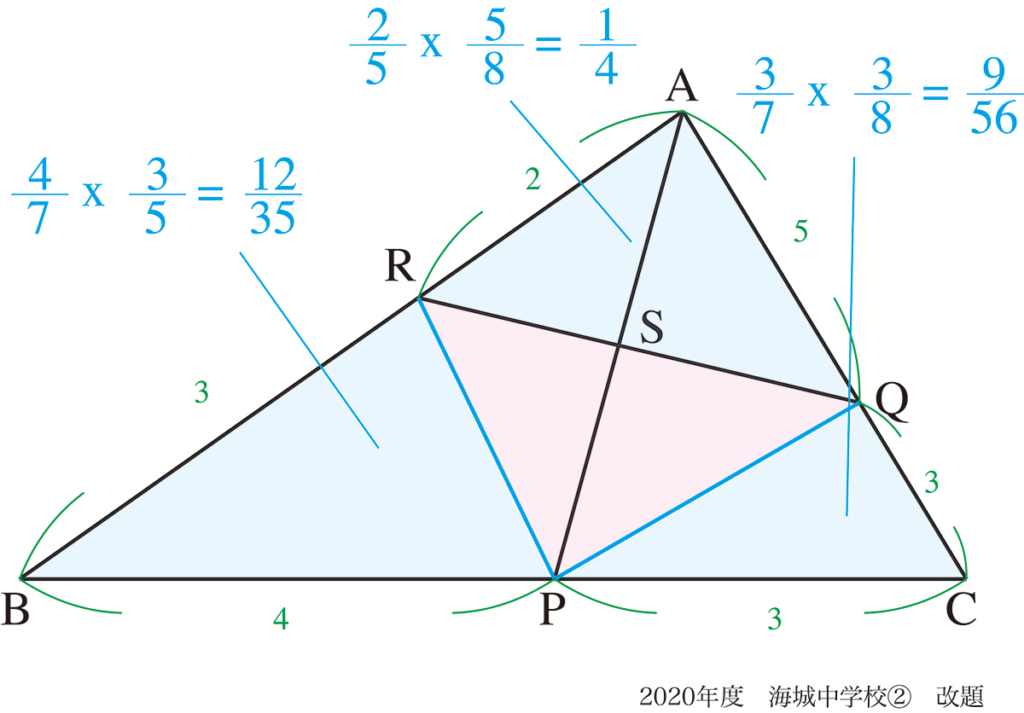

図形問題で「ある補助線を引くと視界が開ける」のは、面白いです。

この線だけで、

「解けるようになる」のか・・・

なかなか

面白いものだね。

受験生の親の方の中には、

私は算数や数学が

あまり得意でないから・・・・・

このような親もいらっしゃるかもしれません。

親も「わかったら楽しい」ですが、分からない部分があったら「なんとなく」でも良いでしょう。

ふ〜ん、

そうなんだね!

このように、子どもと一緒に理解すると良いでしょう。

試験を受けるのは子どもですから、親が「子どもの勉強」を理解する必要はないのです。

「理解する必要はない」のですが、一緒に考えると子どもも心強くなるでしょう。

パパも一緒に

いてくれるから、しっかり勉強しよう!

ご自分が分からないことを、子どもができたら、

〜ちゃん、

よく出来たね!

このように褒めてあげましょう。

実際、中学受験の問題は非常に難しい問題も多く、解く小学生は大変な学びをしています。

よしっ!

この問題はしっかり理解できた!

褒められると、子どもで大人でも誰しも嬉しいものです。

そして、子どもは

僕、最近

結構わかってきたかも・・・

最近、少しずつ

算数が分かるようになった気がする・・・

このように、少しずつ自信がつくでしょう。

「過信」は良くないですが、ある程度の「自信」は必要です。

「ほんの少し視点を変える」だけで「見えるものが見えてきたりする」のもまた興味深いです。

子どもの学習の進行状況が手に取るように分かり、親もちょっとした「頭の体操」にもなります。

中学受験する子どものご家庭は、親が一緒になって朝から子どもとテーブルについてみましょう。

次回は上記リンクです。