前回は「中学校・高校で学ぶこと〜大いに勉強して試験を頑張る姿勢・思考力を磨く・大好きな科目を見つける・基礎をしっかり学ぶ姿勢〜」の話でした。

小学校の学びから中学校の学びへの変化:受験期との成績

中学受験した方の中学受験〜中学2年生くらいまでの、成績を考えてみましょう。

「中学受験の際の学力=テストの成績」は、中学2年生くらいまでは概ね連続性があります。

「中学受験まで一生懸命勉強したけど、勉強をあまりしなくなる」子もいます。

そういう方は、一気に成績が下がる傾向があります。

今回、話の対象とするのは、基本的に「勉強はきちんとする子」を対象とした話です。

男子中学生

男子中学生志望した中学に入ったから、

少し遊ぶけど、勉強も頑張る!

中学受験の時に非常に優秀だった方が、中学一年になって急落することは「ほとんどない」です。

中学受験の時に「まあまあの成績」だった方が、

急激に理解できるようになって、

成績がトップ層になったぞ!

中学一年になって学力が急速に上がることも「ほとんどない」です。

例えば、中学受験時に中堅レベルだった方が、

一気に

トップクラスに入った!

中学一年に上がってトップクラスになるのも「ほとんどない」です。

これは、筆者が1990年に中学受験して武蔵中学に入学した時に感じたことです。

時代が異なり、学ぶ対象も勉強の仕方も大きく変わりましたが、こういう傾向は変わらないでしょう。

中学校で学ぶ科目と内容:中学受験の学びとの連続性

中学における勉強は、質的に大きな変化を遂げます。

算数から数学へ、理科から物理・化学・生物・地学へ・・・・・と全ての科目が様変わりします。

この変化は非常に大きいです。

例えば、中高の物理は大学物理の基礎ともいえ、小学校の理科とは質的に大きく異なります。

大きく異なりますが、突然大きく変わったら、

突然、

こんなに変わったら困る・・・

学ぶ側=中学一年生の子ども達が、大いに困惑してしまいます。

そこで、中学校の教師は「小学校の理科から連続性をもって」教えます。

さあ、今日から中学一年になって、

数学が始まります!

算数から数学になると、「数学」という言葉自体が難しそうなイメージがあります。

実際、算数と数学では全然異なる性質を持っています。

中学一年の最初で習うのは、大抵の場合は代数の方程式です。

分からない数字や

量は、X,Yと置きます・・・

未知数を設定して、

立式して、連立方程式を解きます・・・

ところが、方程式は大抵の中学受験生が「やってきたこと」です。

方程式では未知数をX,Yなどで置き換えて、最初は二元一次方程式を習います。

ところが、この二元一次方程式は、中学受験の算数で①と置き換える発想と全く同じです。

そこで、

ああ、方程式って

①とか置いて考えてことかな・・・

こんな感じで、中学の数学の導入部はスッと入って行けます。

今までやってきたことの

続きみたいだ・・・

数学等も同様に、「小学校での学びに続いた雰囲気」で教えているでしょう。

算数と数学は

全然違うが・・・

算数から数学へスムーズに

思考を繋げられる様に・・・

筆者は、中一の時に数学で代数・幾何が始まって、楽しく学びましたが、

代数は、

なんとなく分かりすい・・・

代数は、比較的理解しやすかったです。

武蔵では中一で幾何学を学んだので、幾何学の「合同条件」などは中一にとってとても新鮮でした。

〜と〜が二角挟辺相当で・・・

〜であることが証明できた・・・Q.E.D

Q.E.Dって

なんかカッコいいかも・・・

中学生は、こういう専門用語を習うと、「レベルが上がった気持ち」になります。

このように、中一〜中二は「数学的な思考」を楽しく学べるようなカリキュラムになっているでしょう。

それだけ、教える先生方は一生懸命試行錯誤して、子どもたちに教えていると考えます。

中学三年生の頃に大きく変化する成績:学問が佳境へ

大きく変わる学びですが、学ぶ対象は「中学受験の時から続いた感じ」になります。

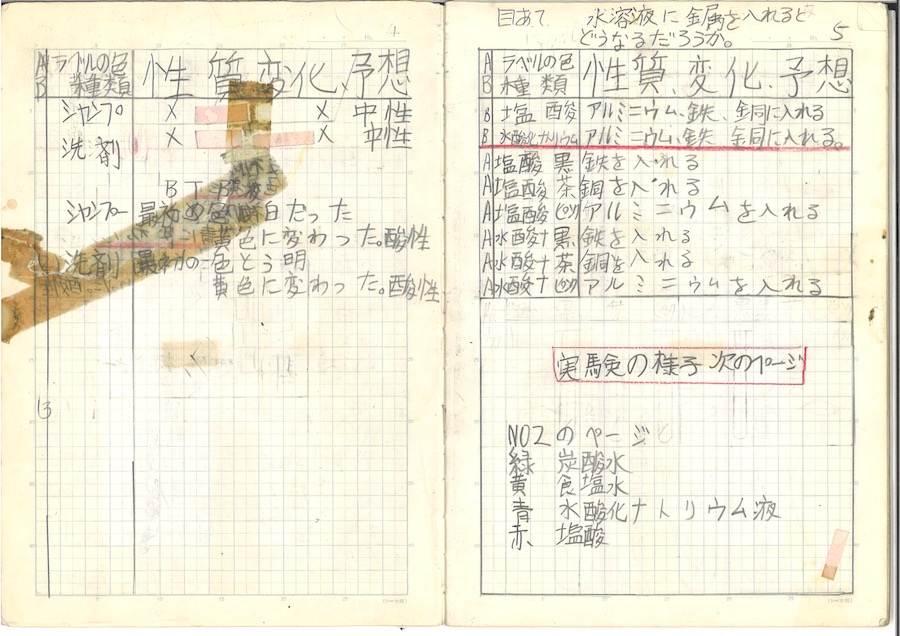

理科実験などは、小学校の実験とは大きく変わって、少しプロっぽくなります。

それでも、考える対象は中学一年生の時は「物理」であっても「理科の延長」のイメージです。

そのため、中学入ってしばらくの成績は、中学受験の時の成績と「大体似た傾向」になります。

塾に行っている方も多く、学校と塾の役割に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

この傾向に変化が起きるのは、中学三年生です。

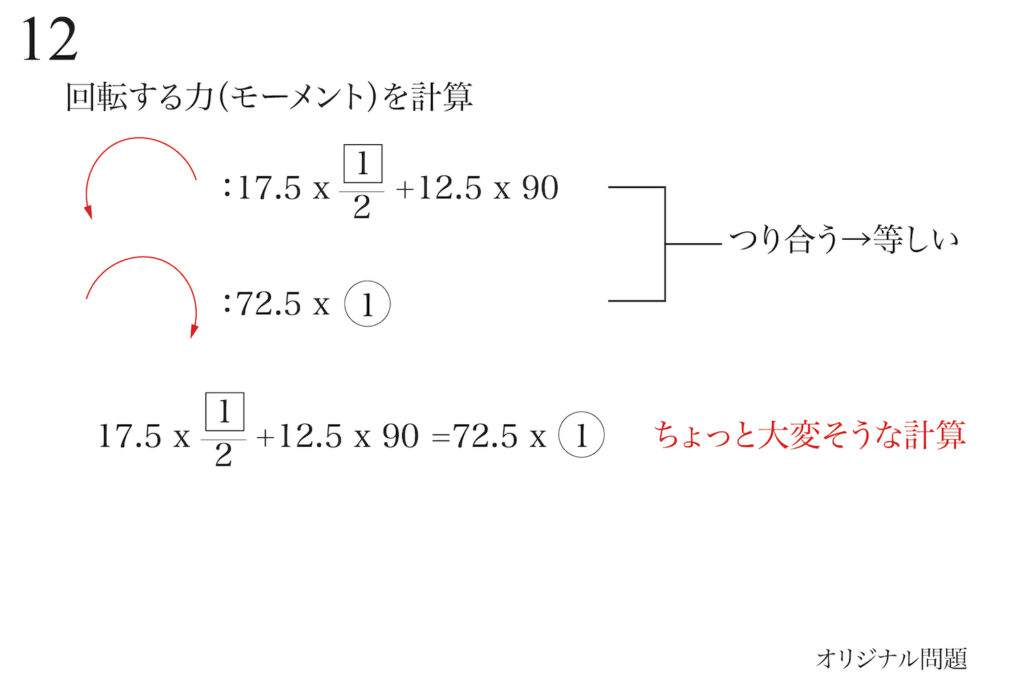

算数から数学へと変化して、数学が佳境に入ってきます。

なんだか、急に学問っぽい

感じになってきた・・・

すると、「算数的発想」からは大きく変質するので、ここで大きな学力の差が現れてきます。

算数が得意だった子が、意外と数学ができなくなることがあります。

やっぱり数学は

算数とは全然違う・・・

逆に算数がそれほどでもなかった子が、突然グーッと数学ができるようになることがあります。

また、「理科の延長」だった物理が、中学三年くらいから急速に「物理らしく」なってきます。

読者の中学1〜2年生の方には、

う〜ん・・・

数学の成績がいまいち伸びない・・・

物理って難しい・・・

理科もそんなに得意ではなかったけど・・・

「数学や物理が難しい」という方が、いらっしゃると思います。

中学三年〜高校一年で大きく変わりますから、諦めずにもう少し頑張ってやってみましょう。

学び方は「それぞれの個性」があって良いですが、学校ごとのカリキュラムやカラーに沿ってみましょう。

そうして、勉強続けてみると、

数学が少しずつ

わかるようになってきた!

力学のイメージが

出来てきた!

少しずつ理解力が上がってゆくでしょう。

中学受験の勉強とは、また違った学びを楽しみながら学力をつけてみましょう。

次回は下記リンクです。