前回は「知らない語句に出会った時の姿勢〜大事な問題文全体のキーワード・歴代太政大臣の存在・「政治トップ」と「お飾り」と〜」の話でした。

歴史の地名を流れでイメージして理解:北条政子の歴史変えた「一喝」

hs11_00ts

前回に続いて、問3に進みます。

出題者

出題者一ノ谷の戦いの

場所は、どこですか?

(2)は易しいですが、(1)は難易度が高く、点差がついたと思われます。

源平の合戦で最も有名なのは「壇ノ浦の戦い」で、「一ノ谷の戦い」は「壇ノ浦」に次ぎます。

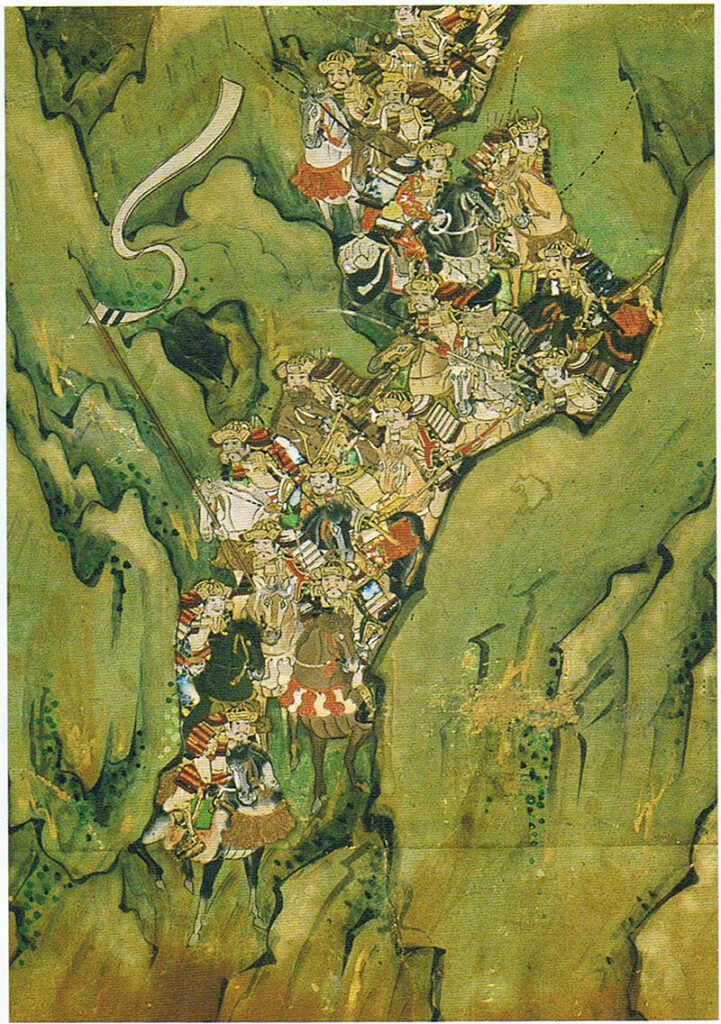

「軍事の天才」と言われる源義経が、「平氏の背面の急峻な崖」から攻めて、快勝しました。

そのため、「ひよどり越の戦い」とも呼ばれ、日本史における「奇襲攻撃の典型例」とされました。

戦争(合戦)の歴史を「戦史」と呼びますが、「戦史」において「壇ノ浦」を上回る存在が「一ノ谷」です。

一ノ谷の戦いは、現在の兵庫県で行われました。

これは知らなかったから、

「一ノ谷」は兵庫って暗記!

ちょっと難しいけど、

覚えるしかないね・・・

ここで、「一ノ谷=兵庫県」と暗記しても良いですが、当時の源平の状況を考えましょう。

hs11_132ts

京を押さえた源氏は、西国を押さえていた平氏の「息の根」を止めるために西に向かいました。

上の図のように、「京から攻める源氏」と「西国・瀬戸内海を押さえる平氏」がぶつかるイメージです。

そして、「一ノ谷の戦い」での決戦になりました。

このイメージだと、

一ノ谷の戦いは、兵庫県あたりだね・・・

ただ「兵庫」と覚えるよりも、

このイメージを理解すると分かりやすいかも・・・

このように「歴史の地名」は「ただ暗記」ではなく、「歴史の流れとリンク」させると良いです。

「ただ暗記」は忘れやすいですが、「流れとリンク」していると覚えやすいです。

1.場所などを「ただ丸暗記」ではなく、流れとリンクさせる

2.場所が分からなくても、「流れから類推」出来るように理解

源頼朝の妻で、

政治に大きな力を持った人物は?

これは

北条政子だね!

頼朝様亡き後、

私がしっかりせねば・・・

「尼将軍」と呼ばれるほど、かなり強力な権力を握っていた北条政子。

朝廷・皇権の復権を目論んだ後鳥羽上皇と対立した際は、

頼朝公の御恩は、

山より高く、海より深い・・・

皆のもの!

我ら武士の力を見せつけるのだ!

よしっ!

皆で上皇軍を倒そう!

北条政子の「鶴の一声」ならぬ「鶴の一喝」で、御家人たちは盛り上がり、上皇軍を撃退しました。

北条政子の生き様と共に、1221年の承久の乱も復習しておきましょう。

問題を解きながら深い知識獲得:義満の太政大臣就任と勘合貿易

室町幕府の三代将軍は、

観阿弥・世阿弥親子を保護して・・・

「室町幕府三代将軍」だけで、答えは「足利義満」になります。

続いて、義満の勘合貿易の相手方である中国王朝は「明」です。

hs11_136ts

この問題は比較的易しいですが、ここで足利義満が「観阿弥・世阿弥保護」は、ややハイレベルです。

義満は、観阿弥・世阿弥を

大事にして、能の文化を育んだんだね・・・

このように「足利義満」が答えられるかどうか、だけでなく、問題を解きながら知識を増やすと良いです。

hs11_137ts

足利義満といえば、まずは南北朝合一(統一)です。

私が分裂していた

朝廷を一つにまとめたのだ!

世界に数多くある皇室・王室の中で、日本の皇室の歴史は最も長いです。

その長い皇室の歴史において、「南北に分裂した」異常な時期がありました。

我が足利家が日本の

トップであるが・・・

なんと言っても、皇室は

日本の歴史上「別格」であり、国家の根本・・・

なんとしても、この

分裂を私の代で統一しなければ・・・

いわば「分裂していた」とも言える日本の国家像を統一したのが足利義満でした。

この点では、足利義満の功績は極めて大きいです。

hs11_138ts

南北朝合一(統一)の次は、勘合貿易です。

なんと言っても、中国の国家・明は

超大国だ・・・

明を含め、中国は長い歴史において、19世紀中頃まで、人口・GDPで世界一でした。

日本の歴史において、常に「日本に圧迫感を与え続けた存在」が中国でした。

明は中華思想だから、「臣下」の立場

でなければ、貿易は認めてくれない・・・

天皇は別格としても、「日本の王」である足利義満としては「臣下」は本来耐えられないはずですが、

私は「明の臣下」で

構わん!

とにかく、明と勘合貿易を

推進するのだ!

そして、中国大陸から最新の

文化と文明を受容する!

さらに、貿易によって上がる

莫大な利潤を手に入れるのだ!

こうして「明の臣下でOK」だった義満は、ある意味で「英断を下した」と言えます。

hs11_129ts

前回、歴代著名太政大臣をまとめましたが、足利義満も太政大臣に就任しました。

征夷大将軍と

太政大臣だ!

これで武家と公家の

トップに君臨!

意気揚々としていた足利義満に対して、明からクレームがつきました。

おい、義満よ・・・

お前は我が明の臣下だろう・・・

太政大臣になったということは、

倭国(日本)の臣下ではないか・・・

ということは、我が明の臣下を

辞めた、ということか?

征夷大将軍も太政大臣も、日本国内の認識では「両方とも天皇・朝廷の臣下」です。

ところが、太政大臣は名称に「臣」があるため、「明らかに臣下」という認識でした。

まずい・・・このままでは、

明に勘合貿易を中止されてしまうかも・・・

このまま、「朝廷の臣下=明の臣下」とすると、

我が朝廷が「明の臣下」となりかねん・・・

我が国は、明国よりも小さいかもしれんが、

それだけは防がねば・・・

太政大臣に「就任したばかり」だった義満は、様々考えて手を打とうとしましたが、

・・・・・

どうにも

ならんか・・・

我が明の臣下なのか、

違うのか、ハッキリしてもらいたい!

「中華思想」の明国(中国)にとっては、日本を含めた周囲の国はすべて「蛮族」でした。

蛮族の中央にいて、華のように君臨している発想が「中華思想」です。

やむを得ん・・・

太政大臣を辞任しよう!

こうして勘合貿易を優先した義満は、たった五ヶ月で太政大臣辞任しました。

hs11_139ts

足利義満は大変な文化人であり、北山文化を育みました。

中でも、鹿苑寺金閣が有名です。

外国人に対して「日本の代名詞」ともなり得る圧倒的な存在感を放っているのが金閣です。

そして、「猿楽:観阿弥・世阿弥」の保護(庇護)は、少し難しいですが、

義満は、

能の文化を大事にしたんだね!

こういう問題を解きながら、知識を深めてゆきましょう。

問1 (1)源義家 (2)和歌山 (3)高知 (4)川崎

(5)徳川吉宗 (6)参勤交代 (7)日露戦争 (8)徳川慶喜

問2 (1)源氏物語 (2)藤原道長

問3 (1)兵庫県 (2)北条政子

問4 (1)足利義満 (2)明

問5 水戸藩

問6 (1)三内丸山 (2)大森

問7 (1)福岡県 (2)佐賀県

問8 イ

問9 (1) 歌川広重 (2)ゴッホ

問10 (1)松下村塾 (2)出来事:萩の乱 中心人物:前原一誠

(3)多数の松下村塾の塾生たちが、萩の乱に参加したから

問11 (1)明治天皇 (2) ア

問12 (1)エ (2)エ

問13(1)下関条約 (2)イ

問14 ウ

問15 (1)ジュネーブ (2)ウ

問16 (1)南満洲鉄道 (2)大日本帝国 (3)松岡洋右

次回は上記リンクです。