前回は「実験問題攻略法 3〜水溶液の実験のポイント・解き方・グラフを理解する大事さ・グラフの傾きに注目・大きな方向性を把握・急激な変化と自然な変化・自然現象をイメージ〜」の話でした。

熱が広がってゆくイメージ:理科実験の体験

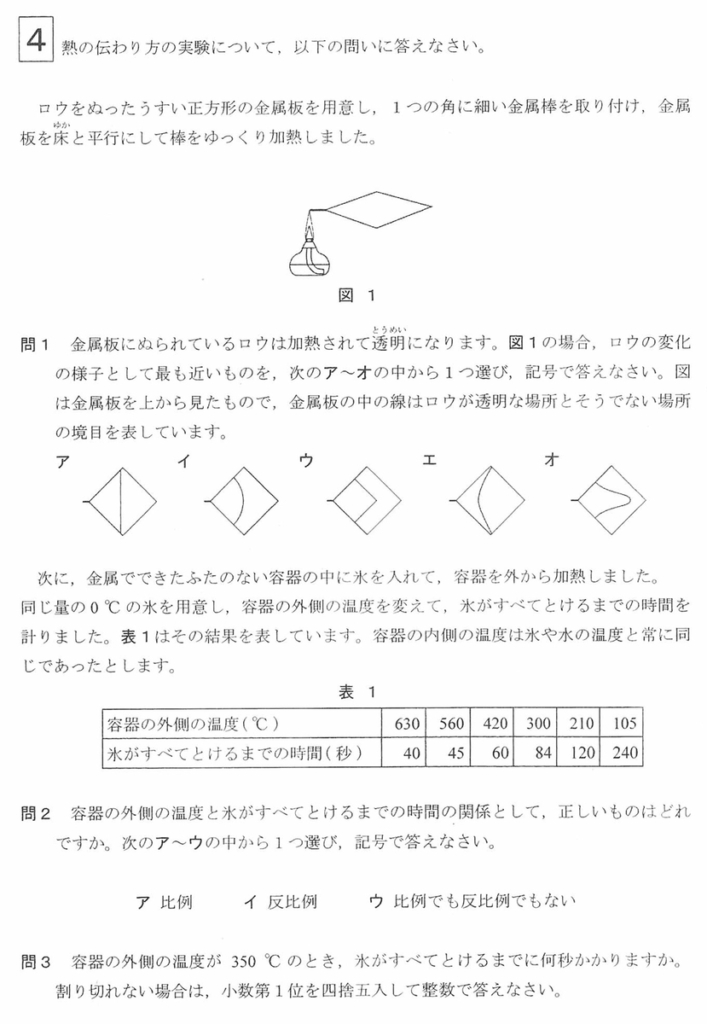

開成中学校2019年理科の問題4を考えてみましょう。

「暗記しなければならないこと」も多い面もある理科。

実験の問題は「思考力を問うのに最も良い」ので、様々な学校で出題があると思います。

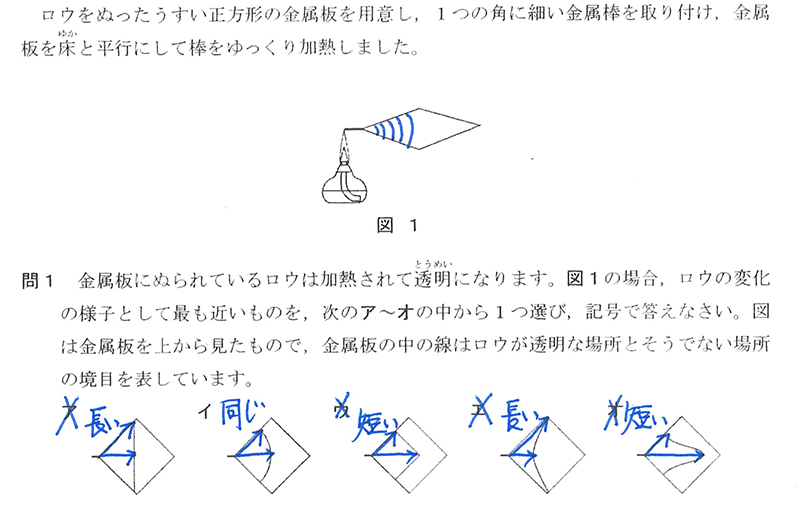

今回は問1を考えてみましょう。

まず、金属板の端を熱しています。

問1では、金属板に塗ったロウが、加熱されて透明になるのが、どのように広がってゆくか、です。

女子小学生

女子小学生熱が広がってゆくのは、

分かりにくいけど・・・

「加熱したら、熱が広がってゆく」のは自然現象です。

太陽の熱で熱せられる、など様々なことがあります。

こういう「自然現象」は「偏らずに」「なめらかに」広がってゆきます。

確かに、なんでも自然現象は

「自然な感じ」だよね・・・

・加熱・溶解などの現象を、具体的にイメージする

・理科実験の体験を思い出す

「均等に広がってゆく」イメージを、金属板に描いてみましょう。

図1に広がってゆく感じを描いてみました。

ここでイと分かります。

イ

熱が伝わり広がる速さ:速さを矢印で表現

もう少し考えてみましょう。

上記の通り、「ロウが溶ける=熱が伝わる」と考えると、何か考えられますか。

何か・・・

って何だろう?

熱が伝わるのは、

熱が広がって、移動していくから・・・

熱の移動も

速さがありそうだね。

「溶ける範囲が広がる速さ=熱の伝わる速さ」とも考えられます。

「熱の伝わる速さ」を矢印で考えてみましょう。

アとエ:斜め方向だけ長くて、熱の伝わりが速い

ウとオ:斜め方向が水平方向よりも短くて、熱の伝わりが遅い

イ:円形になっていて各方向の熱の伝わる速さが同じ

これらの理由からも、答えはイとなります。

アと迷う方が、いらっしゃるかもしれません。

下記のように考えてみましょう。

この問題では金属板の端を熱しました。

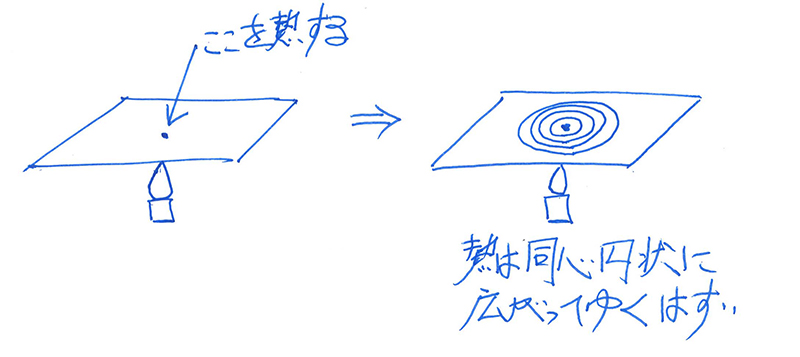

例えば、「金属板の真ん中を熱する」ことを考えてみましょう。

真ん中を熱すると、熱が同心円状に広がってゆくはずです。

この広がってゆく感じは、

分かるね!

学校でやった実験や、目玉焼きを焼くイメージを考えてみてください。

自然現象では、広がってゆくのは基本的に円形です。

長方形に広がったり、歪な形で広がることは、特殊な条件でない限りありません。

波紋も同様です。

水にポチャンと石を投げることを考えると、波紋が円形上に広がってゆきます。

見方を変える:現象の共通点を探る姿勢

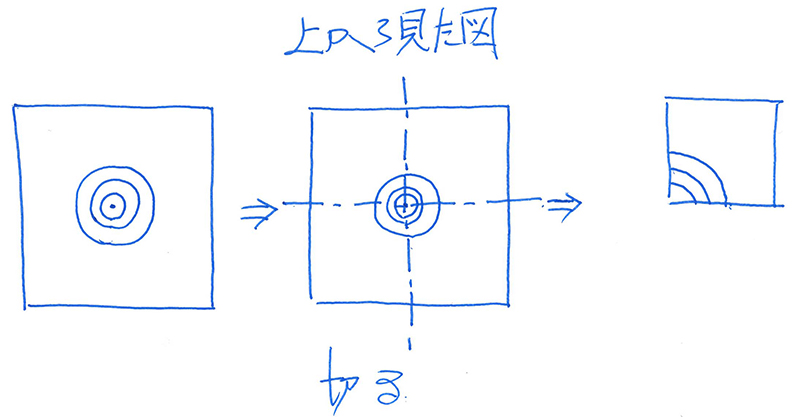

このイメージのように、「端を熱する」などを別の視点で考えてみるのも良いでしょう。

例えば、「金属板の熱する位置を中心に切ってみる」イメージを考えてみましょう。

円形に広がってゆく=「右上だけ=左下の端を熱する」と考えると、

角から円弧で

広がってゆくね!

1/4円になって広がってゆくのが分かります。

こういう問題はイメージして、すぐに

あ、

これだ!

分かれば良いです。

悩んでしまう時は、

端ではなく、

中央だったら・・・

一体、

どうなるだろう・・・

自分で「少し条件を変えて、考えてみる」のも良いでしょう。

・少し状況を変えて考えてみる

・状況が少し変わっても、起こる現象には共通点がある

そのように考えると応用範囲が広がってゆきます。

算数や理科の問題は、

・・・・・

問題文をじ〜っと眺めていても、なかなか分からない場合があります。

そういう時は問題文の中の絵、あるいは自分で余白に絵を書いてみて、

こうかな?

こういうことかな?

「描きながら考えてみる」のが良いでしょう。

「イメージすること」は正しい答えに結びつき、得点がアップするでしょう。

次回は下記リンクです。