前回は「電気・電流のわかりやすい考え方・コツ 6〜電熱線の中を流れる電流のイメージ・電熱線の断面積・顕微鏡で覗くイメージ・電熱線の中の抵抗と電流〜」の話でした。

電熱線の長さと断面積と抵抗

実験などで使う電熱線は、とても細いです。

その細い電熱線を「顕微鏡で覗く」イメージで拡大して考えてみると良いでしょう。

男子小学生

男子小学生細い電熱線の中を

電流が流れるイメージだね!

髪の毛のように細い電熱線を「目に見えない電流」が流れるのを描くと、状況が分かります。

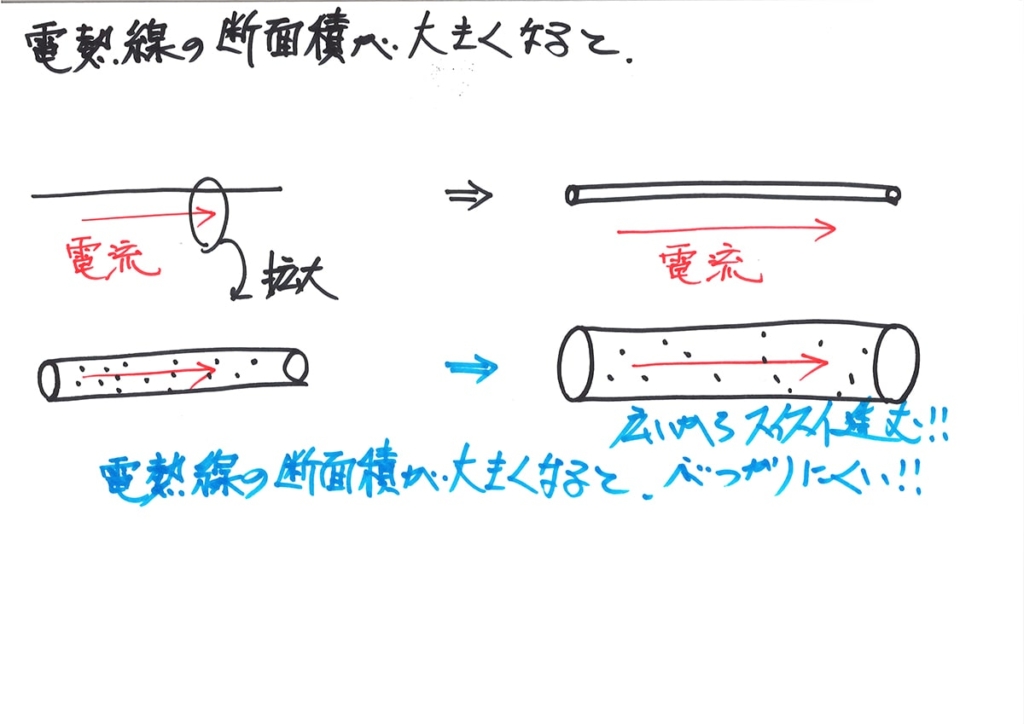

すると、電熱線の長さ・断面積と抵抗のイメージがハッキリわかりました。

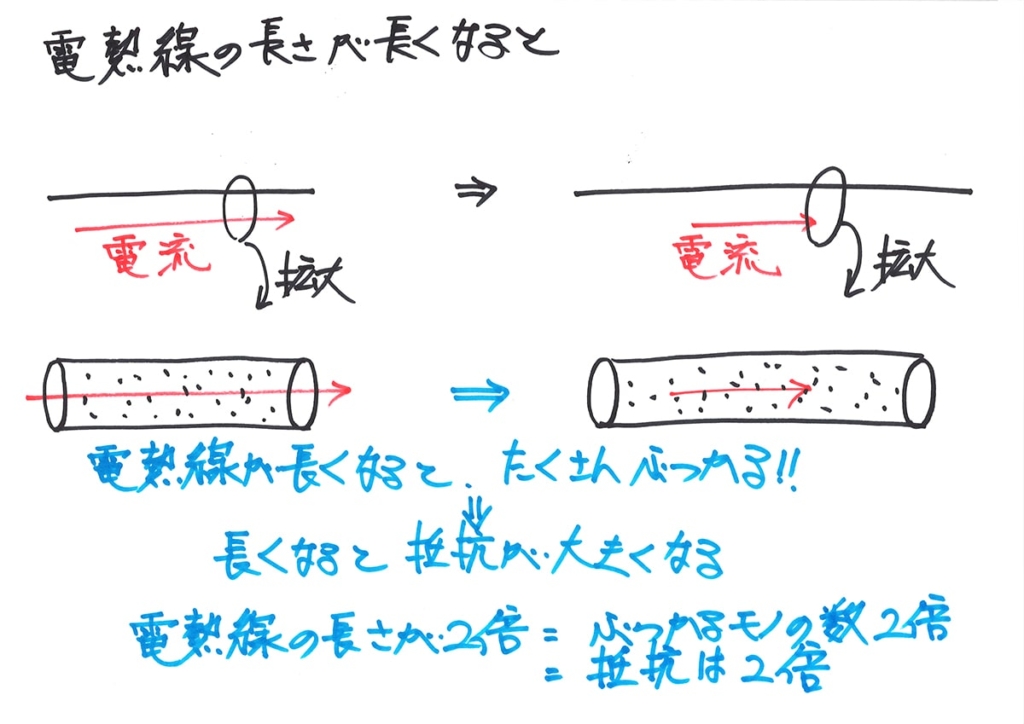

・電熱線が長くなる→邪魔なモノに当たりやすくなる→抵抗が大きくなる

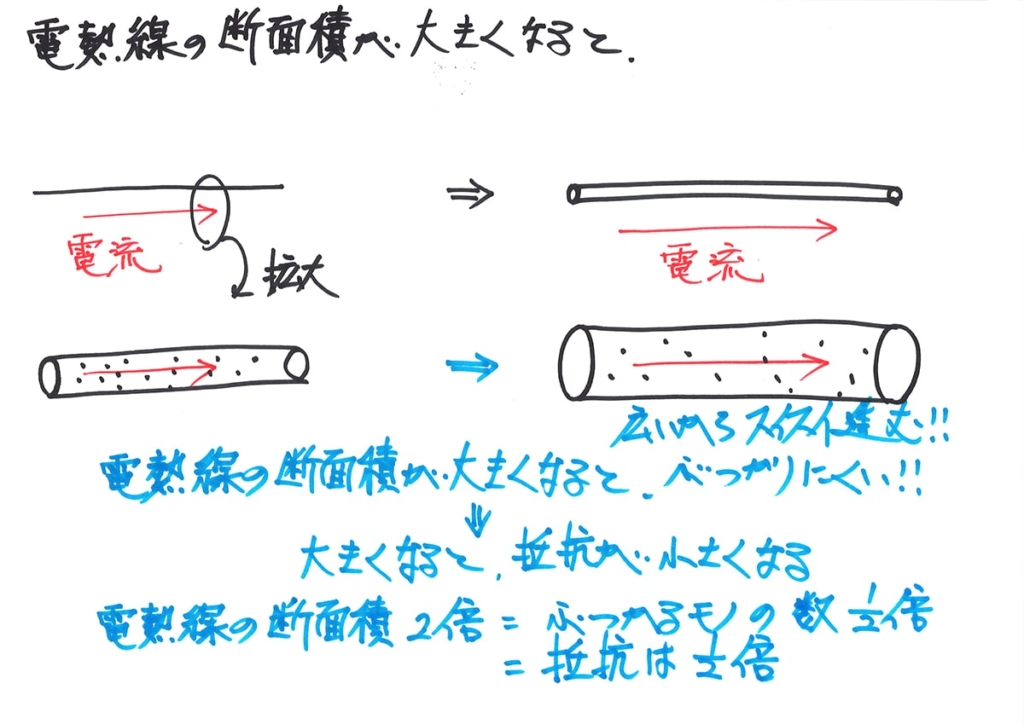

・電熱線の断面積が大きくなる→邪魔なモノに当たりにくくなる→抵抗が小さくなる

電熱線の長さや

断面積の大きさと抵抗の関係は分かったよ!

理科実験で考える小さな回路では、電熱線による抵抗は「小さい」です。

電球の抵抗の方が大きいので、電熱線の抵抗が「ない」ものとして「無視する」考え方もあります。

電熱線の

抵抗は無視します。

多くの回路の問題では「電熱線の抵抗は無視」です。

電熱線の抵抗が「ある」のに、

なぜ「無視して良い」の?

「電熱線の抵抗を無視」すると電流などが変わりますが、「少し変わる」だけです。

電球などの抵抗の方が「遥かに大きい」ので、「大体の結果(電流)」を掴む姿勢も大事です。

じゃ、「電熱線の抵抗を無視」すると

「大体あっている」答えなんだね。

電熱線の抵抗に関しては、単独で「長さ・断面積」による影響を問う問題があります。

応用問題・文章題で、「電熱線の抵抗の変化」を考慮する問題もあるでしょう。

電熱線の「長さを2倍にした」、あるいは「断面積を2倍にした」などで状況の変化が出ます。

それらの状況変化と問題のグラフなどとの関係から、「文章題の大問」も考えられます。

身の回りの電熱線:日本の街に電線と電柱が多い理由

この、理科実験の電熱線の長さ・断面積と「抵抗の大きさ」のイメージ。

これで、「電熱線が長くなると抵抗が大きくなる」イメージができたと思います。

うん。

よく分かったよ!

電熱線は身近にあり、電線がそうです。

日本は、どこの街も電柱・電線だらけの街です。

新たに再開発された場所は「電線地中化」がされていますが、多く街で電柱・電線があります。

対して、欧米の都市は中心となる場所以外の、少し郊外であっても電線・電柱はほとんどありません。

なぜ、

日本は電柱が多いの?

欧米のように

最初から「地中化」すれば良かったのに・・・

このことは、理科と社会の両方に関わりますが、社会的要素が強いのが理由です。

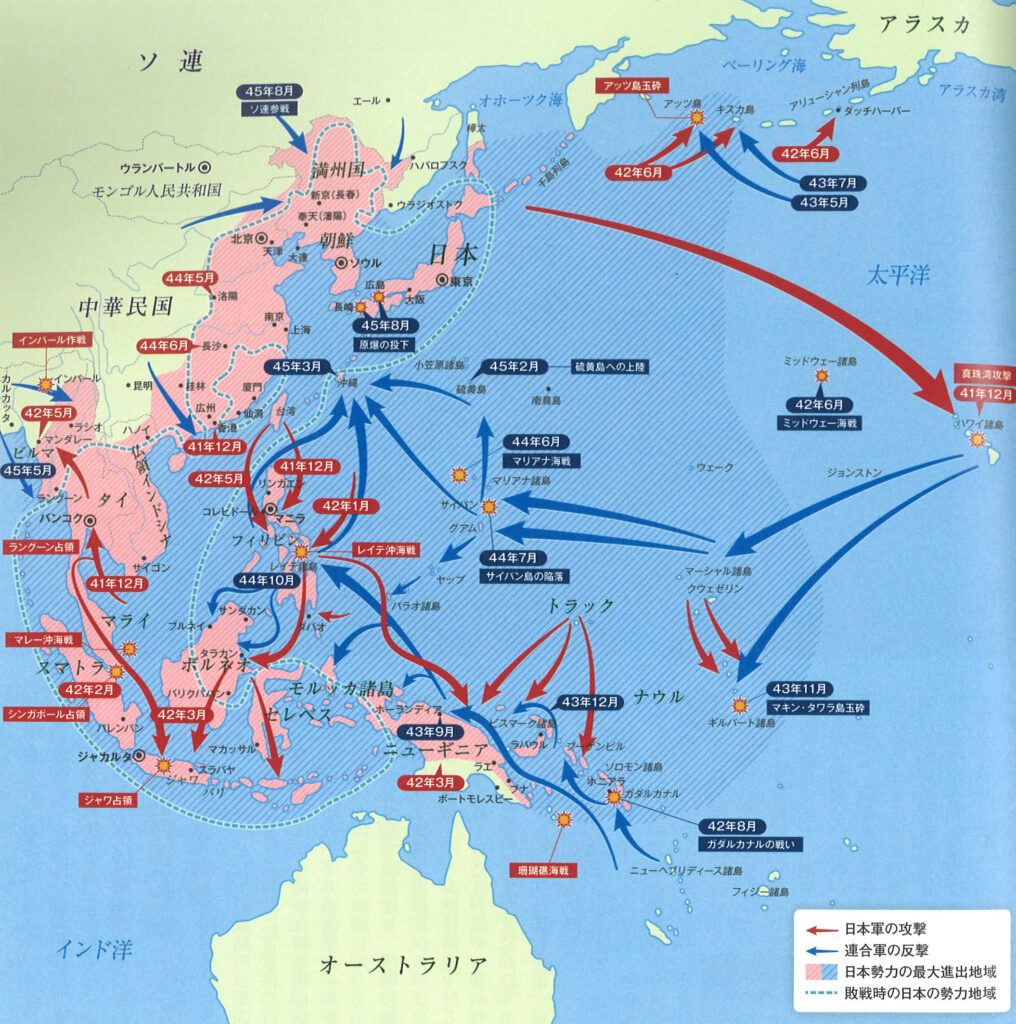

現在の電柱・電線が整備されたのは、多くは戦後です。

第二次世界大戦中、世界有数の大国であった大日本帝国(日本)。

街・都市に電気は、ある程度しっかり配電されている部分もありました。

戦前にも電線・電柱が、「ある程度はあった」のが現実です。

ところが、東京などの大都市・軍需都市は、米軍によって焦土となりました。

「鉄筋コンクリートの建物」以外、ほとんど建物がなくなった東京などの都市。

電柱・電線もまた、爆撃で吹き飛ばされてしまいました。

戦後復興の際に、

新しく電柱・電線をつくったんでしょ。

焦土となったのは、悲しい事実だけど、

復興の時に、地中化すれば良かったのでは・・・

欧米の街・都市が「電柱・電線地中化している」事実は、

欧米の街は、

電柱は地中化されていることが多いが・・・

当時の日本政府・電力会社も知っていたでしょう。

しかし、「電柱・電線を設置」を選びました。

なぜ?

無い方がスッキリするのに・・・

地震のことも考えると、

電柱と電線は危険だと思う・・・

なぜ、「醜く・危険な」電柱・電線の設置に「決定した」のでしょうか。

最も大きな理由は「設置費用」でした。

電柱・電線を「地中化する場合」と「地上に設置する場合」では、

電柱を地中化して工事すると、

コストがかかり過ぎる・・・

「地中化」の方が遥かに費用がかかります。

それで、

「地上」にしたんだね。

現在のように、「比較的豊か」ではなく「貧しかった」日本。

もう一つ大きな理由があって、それは「地中化は工事に時間がかかる」ことでした。

電柱を地中化して工事すると、

時間がかかり過ぎる・・・

そして、「復興を急がなければならなかった」日本。

復興は一刻も早く・・・

そのためには、早く工事するのだ!

「景観などへの配慮」は二の次で、とにかく電柱・電線を全国的に建てることになりました。

発電所からの配電:現象が「逆」だったら?

この結果、日本の街は欧米の街に比べると、非常に景観が悪いのです。

確かに電柱があると、

景観が悪いね・・・

今回は、身の回りに「当然のようにある」電気を考えましょう。

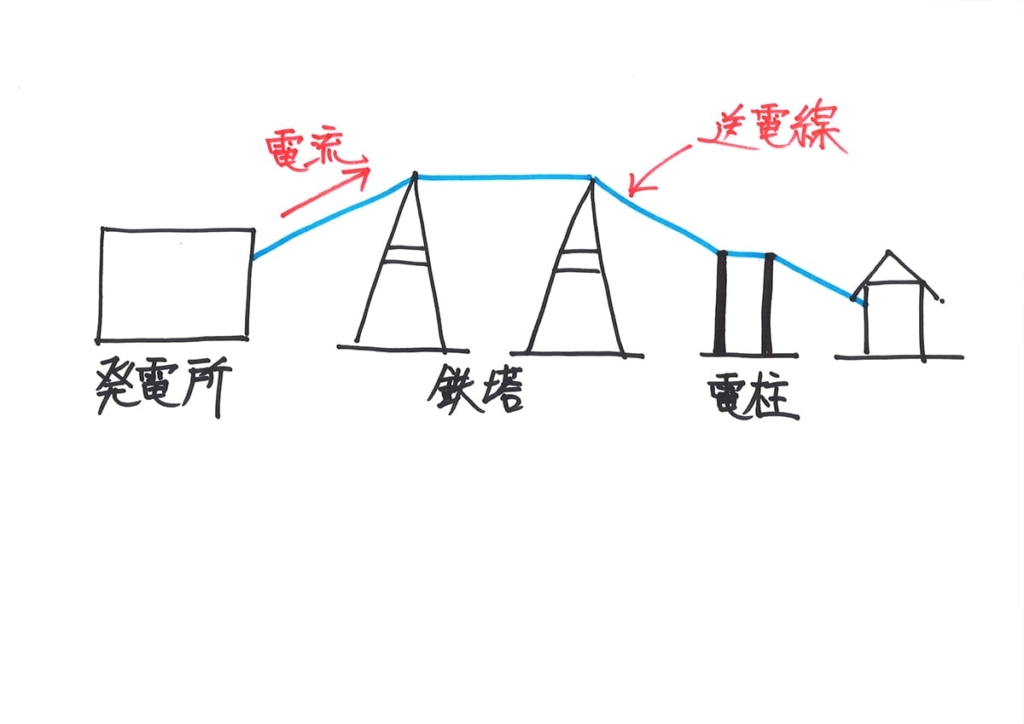

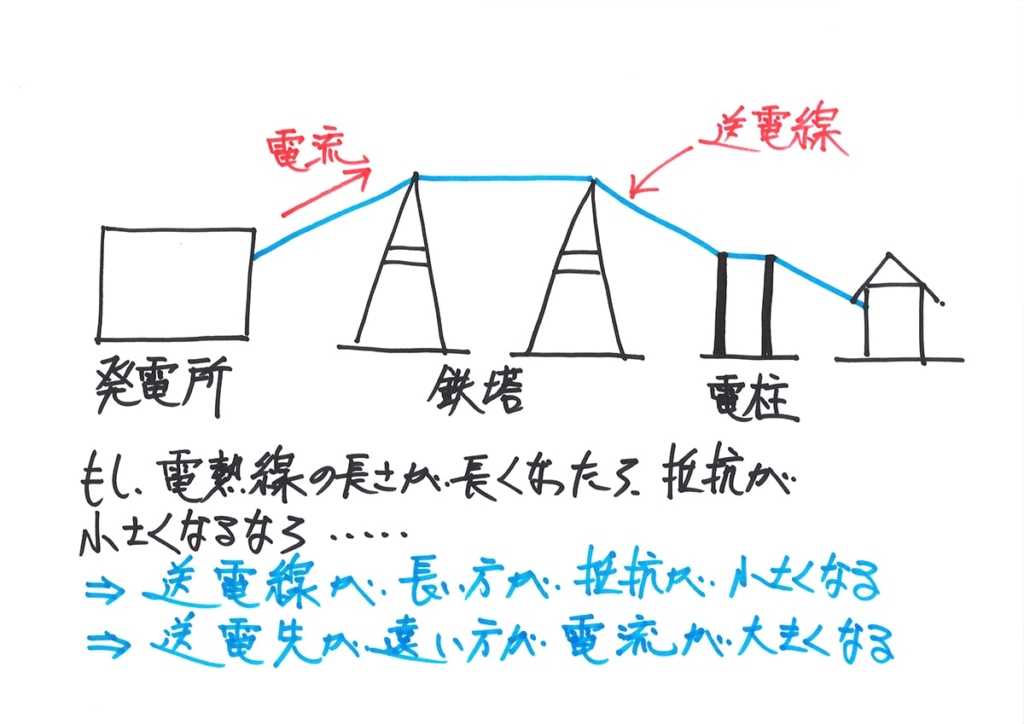

発電所で発電した電気は、高圧線・送電線で鉄塔などを経由して、高電圧の電気が送電されます。

鉄塔の太い電線で送られてくる電気は、電柱の電線を通って、さらに配電されます。

そして、最後に「電圧を低くして」皆さんの家に電気が届きます。

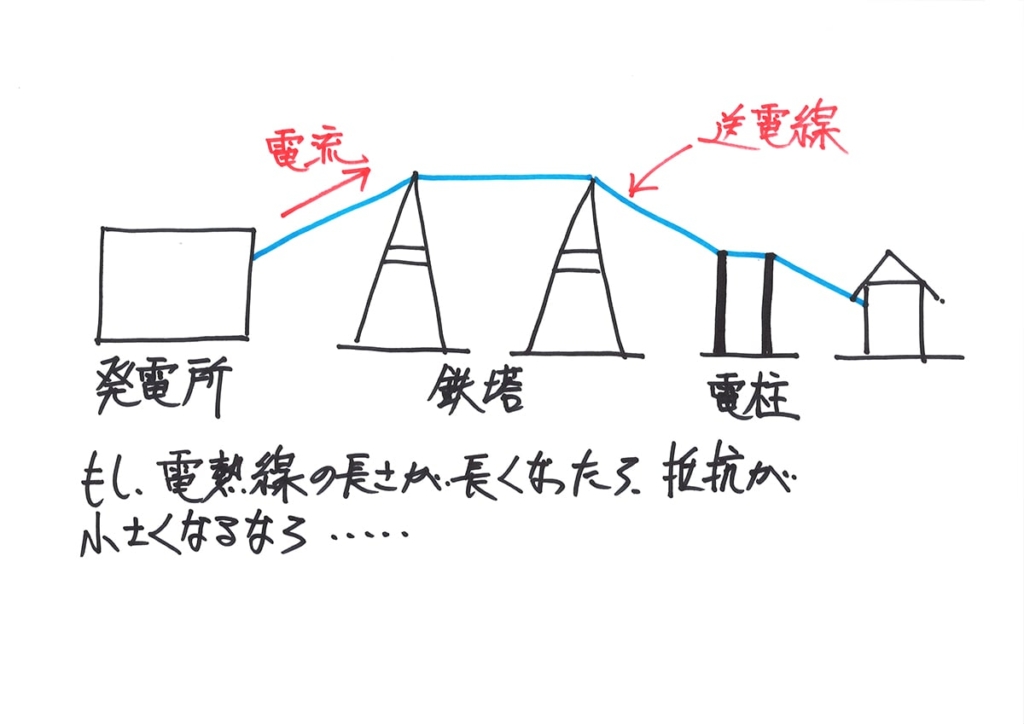

「電熱線が長くなる→抵抗が上がる→電流が小さくなる」をイメージしました。

ここでイメージしましたが、この配電・送電の電気を考えてみましょう。

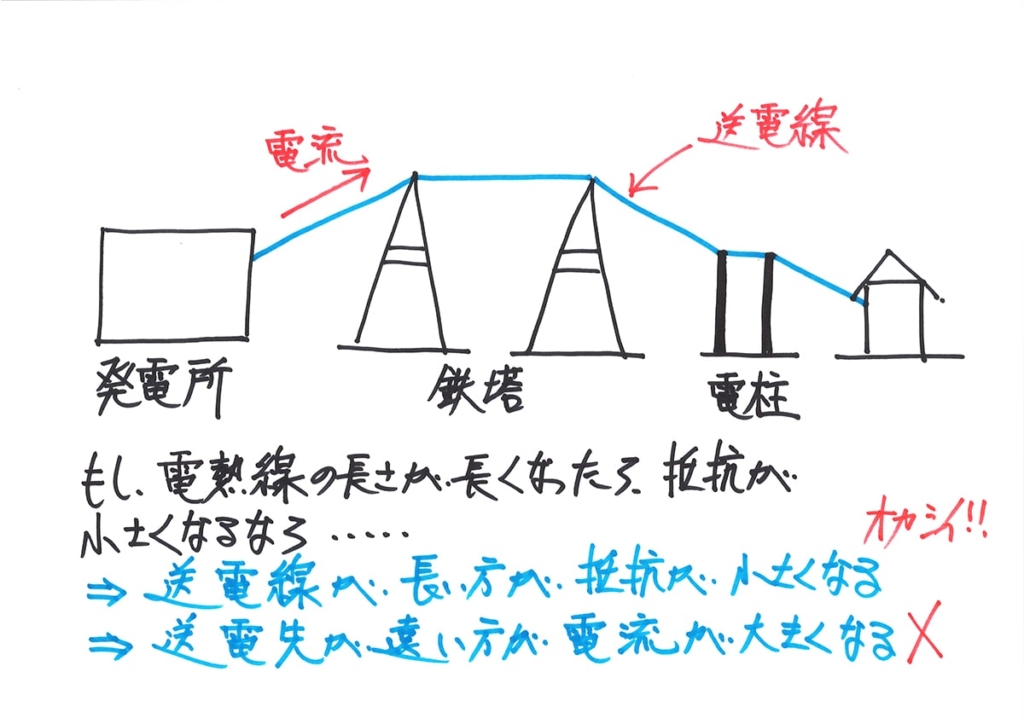

もし、逆の「電熱線が長くなる→抵抗が下がる→電流が大きくなる」だったら、どうなるでしょうか?

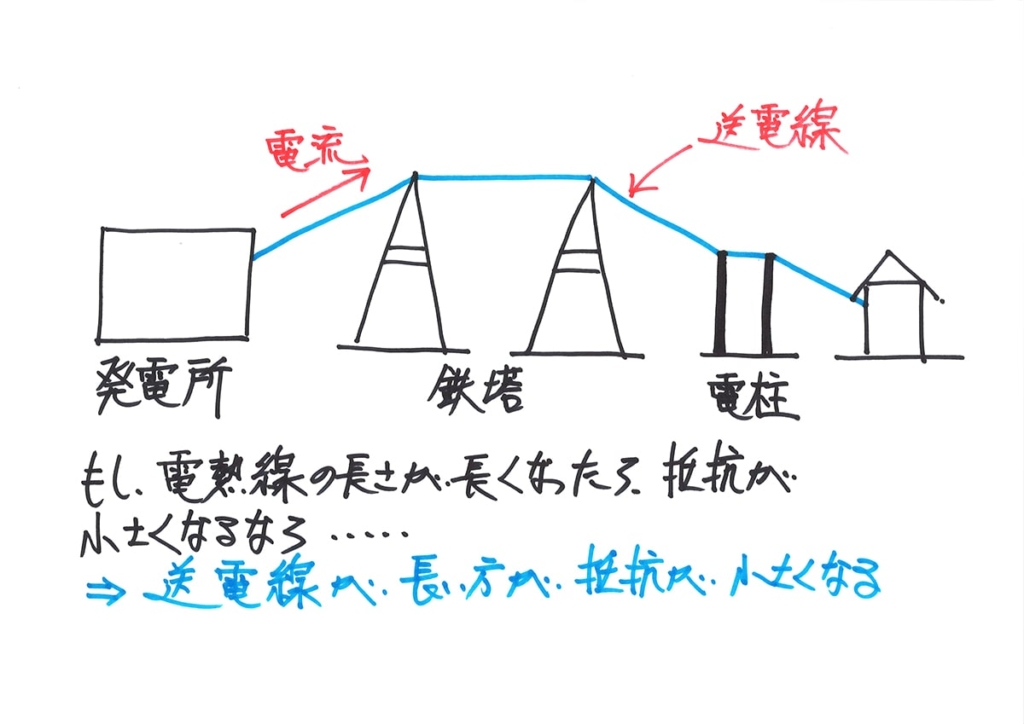

すると、「送電線が長い方が抵抗が小さくなる→電流が大きくなる」となります。

それって、

おかしい気がするけど・・・

すると、「送電先が遠い方が、電流が大きくなる」ことになります。

それは

明らかにおかしいね!

これは明らかに、おかしいことです。

「送電先が遠いと電流が大きくなる→遠い方が電流が大きくなる」ことになってしまいます。

これは絶対に、おかしい・不合理な現象です。

なんでもモノを運ぶ先が遠いと、「効率が下がる」はずです。

このことからも、最初の「電熱線が長くなる→抵抗が下がる→電流が大きくなる」は間違いです。

そこで、「電熱線が長くなる→抵抗が大きくなる→電流が小さくなる」が正しいとわかります。

このように、理科の現象などを考えるとき、

逆だったら、

どうなるかな?

「逆をイメージ」すると良いでしょう。

逆だとどうなるか、を

考えると、面白いかも・・・

ただ暗記していると、間違えて覚えてしまったり、試験で間違える可能性があります。

このように、自分で「こうだったら」「逆だったら」と考えて、

あっ、そうか。

だから、こうなるんだ。

自分で気づくと、自然に覚えるでしょう。

そして、試験で間違わないでしょう。

参考書・問題集にこういう「逆の場合」という例があるかもしれません。

あるならば、それでも良いですし、自分で考えた「逆の例」でも良いでしょう。

これらは、自分のイメージで良いと思います。

この現象が、

このように逆だったら・・・

あっ、おかしい!

だから、ここはこうなんだ!

これらは「自分なり」であって、「自分だけ」の考え方で良いでしょう。

「逆だったら」のイメージが「実際と違う可能性」があります。

実際と違ったら、

困るかも・・・

それは、今後学んでゆく上で気付けば良いと思います。

自分なりに考えてみましょう。

次回は下記リンクです。