前回は「偏差値と学力〜受験・受験業界に欠かせない存在「偏差値」・偏差値に対する姿勢・合格を目指す姿勢・学力を上げる〜」の話でした。

あてにならない偏差値:「のびのび」育てることと偏差値

低学年時の偏差値は気にせず「のびのびと」子どもを育てるのが良いでしょう。

例えば、一緒にプラモデルを作ったり、いろいろなところへ出かけたりするのが良いと思います。

「船に乗る体験」に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

あるいは、一緒に簡単な工作や実験、学研のキットを作るのも面白いです。

こうした体験は、子どもたちの興味や好奇心を育むでしょう。

こうした「のびのび」教育に対して、親の中には、

受験生の父親

受験生の父親のびのびが

良いのは分かっているが・・・

点数が上がらなければ、

中学受験に合格しないのでは。

「点数を上げることが大事」と考える人も大勢いると思います。

そして、偏差値が上がらなければ、

志望校に合格しないのでは・・・

「点数や偏差値を上げなければ、志望校に合格しない」とということ。

それは確かに「一つの事実」であると考えます。

小学校低学年の子どもにガリガリとドリルなどをやってもらうと、すぐに点数が上がります。

そして、小学校では出ませんが、塾へゆくと偏差値が登場します。

「偏差値を上げる」ことが、子どもにとって最善かどうか、はしっかり親が考えるべきことと思います。

そして、偏差値を上げることが「志望校の合格に結びつくか」は別問題の可能性があるでしょう。

偏差値は「分かりやすい」というより、「分かりやす過ぎる」数値です。

ところが、その実態は「あてにならない偏差値」とも言えます。

長い時間の中学受験の準備期間:小学生が感じる時間軸

大学受験は、中高一貫校の場合「いつからスタートするか」という考え方があります。

大学受験突破のためには、

中一から塾に行くのが必須!

親の中には、こう考える方もいらっしゃるでしょう。

大学受験と中学受験は、大分異なるので比較の対象にはなりませんが、準備期間は似た部分があります。

中学受験に関しても、

中学受験突破のためには、

小一から塾に行くのが必須!

こう考える親の方もいらっしゃるのが現実です。

「中学・高校の6年間」と「小学校の6年間」は、「時間としては同一」です。

そのため、「時間をシフトすれば、同様の発想」が考えられます。

その結果、中学受験の「通塾開始時期の低年齢化」が進んでいます。

もし、小学校1年生から3年生くらいからスタートする場合、中学受験は非常に長丁場です。

大学受験と大きく異なるのは、子どもが生きている人生の時間の違いがあります。

子どもが大体4歳くらいから自我が生まれ、記憶が残っていると仮定して考えてみましょう。

この時、中学受験受験生の12歳では「8年の人生」があります。

対して、大学受験生の18歳では「14年の人生」となり、14/8=1.8倍程度の時間の違いがあります。

中学受験生の小学生にとって、「受験期間の長さの感覚」が大学受験生とは大きく異なるでしょう。

当たり前のことですが、小学生と中学・高校生は全然違います。

小学生が「小学生だけで旅」に行くことは、普通考えられません。

中高生は、「中高生だけで旅」に行くでしょう。

友達と

今度関西に行ってみるんだ!

筆者は、中学校3年生と高校1年生の時に、同級生と一緒に京都・大阪に行ったり、スキーに行きました。

そうした、記憶は大人になっても残っていて、

あの時、Kくん、Oくん、Sくん、Tくんと

大阪城に行ったな・・・

色々なことを覚えているものです。

このように考えると、小学生は中高生と比較して時間軸がだいぶ短く、体験していることも少ないです。

仮に子どもが新5年生だとすると、受験当日まで2年近くあります。

子どもが新3年生だと、受験当日まで4年近くあります。

4年というのは、大学入学から卒業までの基本的時間です。

後になってみれば「大学時代の4年」は「あっという間」です。

一方で、実際に大学生の間は「4年間」は、それなりの時間に感じられたはずです。

今、小学校3年生の子どものテストの成績や偏差値をアップさせることばかりに集中しては、

はあ・・・

テストばっかりで

嫌になっちゃうな・・・

子どもは勉強が好きでなくなってしまうかもしれません。

得意・不得意科目が出てくることはやむを得ませんが、「嫌い」は出来るだけ避けたいことです。

誰でも「嫌い」なことは「あまりやりたくない」のです。

好きな科目をつくる本質的学び:大いなる受験突破力へ

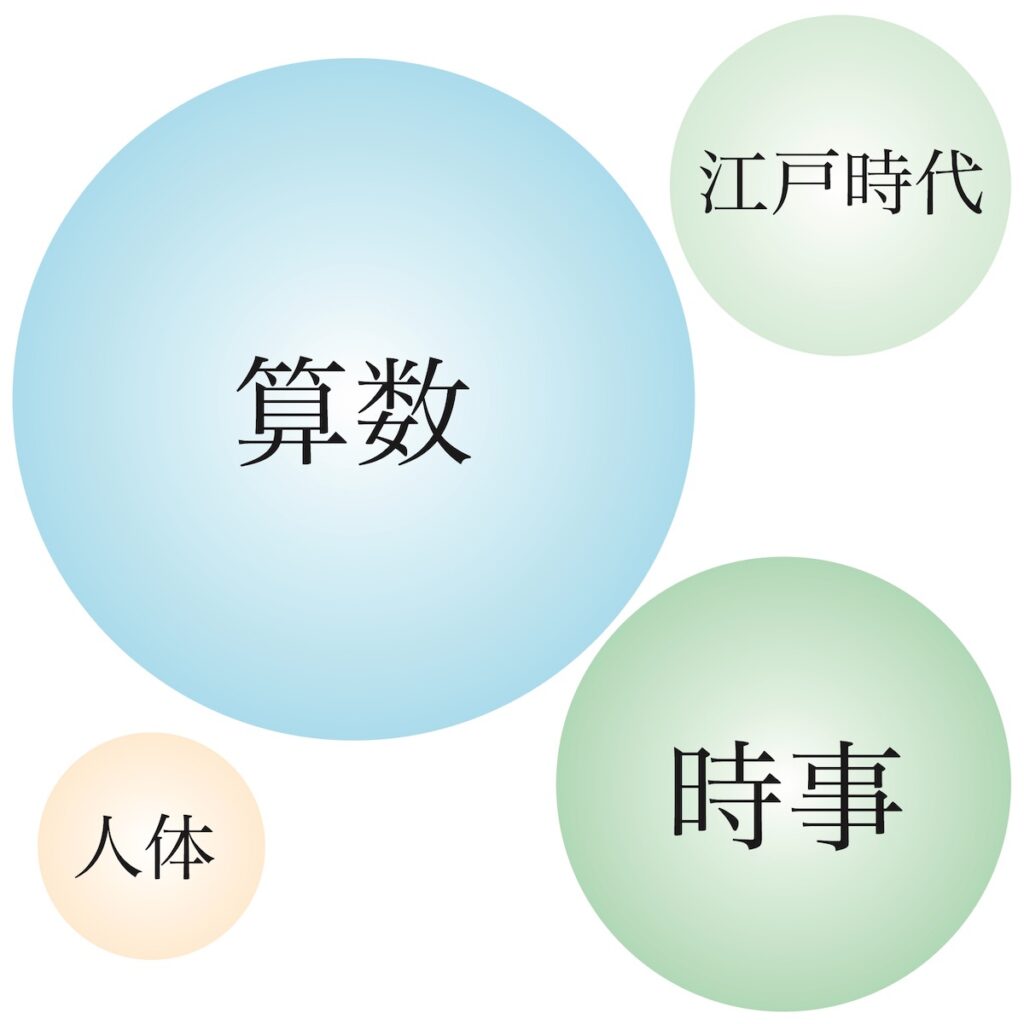

小さな子ども、小学生には算数や理科、あるいは社会でも国語でも

私は、ちょっと

算数が好きかも・・・

「好きかも」という科目が、出てくるようになってもらうと良いでしょう。

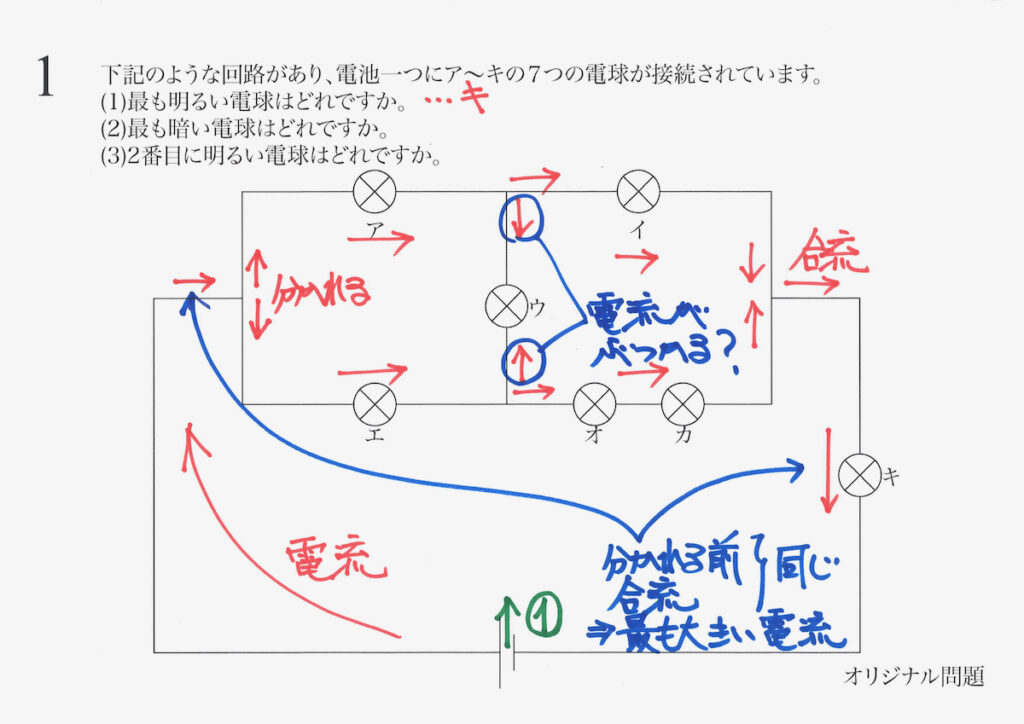

僕は理科が最近

好きだな・・・

電気がどうなっているのかを、

具体的に考えるのが楽しい!

そのような「好きな科目」は小どもの将来には大いに役立ちます。

そして、中学受験を目指す子どもにとっても「好きな科目がある」ことは大きな力になります。

「好きな科目」は、多少テストで出来なくても、

好きだから、

勉強すると楽しい!

このように、ポジティブな気持ちで学べるでしょう。

私は、歴史も

最近結構好き・・・

学習マンガなどをきっかけに、歴史や理科が好きになると良いでしょう。

最近は、ドラえもんなどが登場する「学習マンガ」が実に多岐にわたって書籍があります。

そうした「学習マンガ」を読んでみると、

ここまで

小学生向けに書くんだ・・・

驚くほど色々な出来事や人物が描写され、表現されています。

中には、

あっ、あれ

そういうことだったんだ・・・

「大人が知らないこと」が記載されていることもあります。

「好きだから・・・・」とやっていれば、基本的にはある程度学力が上がります。

そして、自然にテストもできるようになるでしょう。

小学校5年生くらいまでの子どもの「偏差値」は、親はあまり気にしすぎないのが良いでしょう。

その姿勢は、子ども本人の将来にとって良くないことです。

点数や偏差値が高ければ良いのですが、低いと、

僕は、

能力がないのかな・・・・・

「能力が低いのでは」と誤解してしまします。

「偏差値」を塾が出してくるなら、子どもの現時点の立ち位置の「参考値」と扱うのが良さそうです。

子どものこれからの成長に期待しましょう。

中学受験を考えると、四科目のうち一科目は「好き」になって欲しいと思います。

不得意科目に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

「好き」→「得意」になるように「褒めてあげながら」子どもに勉強してもらいましょう。

一科目でも「好き」「得意」があると安定感が出てきます。

すると、中学受験・高校受験・大学受験は断然強くなります。

「受験対策を最優先」するよりも、「本質的学びを最優先」する方が長い目で見ると良いでしょう。

次回は下記リンクです。