前回は「「山川塾」設立に熱意燃やした山川捨松〜「小学校中心」の学制公布・阿部正弘が推進した蕃書調所・江戸時代の教育と寺子屋と藩校〜」の話でした。

「生きた英語」を習得できる「山川塾」構想:英語もフランス語も習得

米国で、11歳から22歳まで一生懸命学問して帰国した山川捨松。

この時期に海外に住めば、大抵の人はその国の言語がペラペラになります。

山川捨松

山川捨松日本語よりも

英語の方が話しやすい・・・

米国で猛烈な勉強をした捨松は、日本語よりも英語の方が話しやすい状況になりました。

さらに、様々な人種がいて、様々な言語が飛び交う米国に長くいたことで、

私、フランス語なども

話せるようになりました・・・

英語ペラペラはもちろんのこと、フランス語なども話せるようになった捨松。

22歳になった捨松は、当時の日本の風習では「結婚適齢期を少し過ぎた」女性でした。

私、アメリカで一生懸命

勉強したのに・・・

結婚適齢期を過ぎて

急いで結婚しろって、回りが言う・・・

明治時代の日本では、結婚は男性側が遥かに強力であり、「女性は男性に従う」社会通念がありました。

現在の一般的な感覚とは、「かけ離れた社会通念」でした。

そのため、結婚相手の男性がよほど進歩的な人でない限り、

ひょっとしたら、私が学んだことが

無駄になってしまうかも・・・

一生懸命勉強して習得した英語、フランス語、あるいは様々な洋楽が無駄になりかねない事態でした。

決めた!

私、私塾を設立して教えたい!

きちんとした英語を

私が子ども達に教えたい!

この捨松の発想は、極めて合理的であり、当時は超進歩的でした。

英語ペラペラであり、発音も米国人と同等であった捨松。

捨松が教えることは、「米国人が英語を教える」ことと同等であり、これは大歓迎すべきことでした。

この「山川塾」が設立されれば、

発音もしっかり、

生きた英語を教えたい!

多数の「生きた英語」を学ぶ、多数の子どもたちが登場ことが想定されました。

このことは、1880年代の日本にとっては、大歓迎すべきことでした。

私塾設立を兄・浩に相談した咲子:廃藩置県の年に留学

捨松には、15歳年上の兄・浩がいました。

当時、咲子という名前だった捨松に対して、母である「えん」は、

メリケンで勉強は、

良いけど・・・

今11歳で、10年くらい先に

帰国って・・・

婚期を逃す

可能性が高いわね・・・

はぁ〜・・・

男性が行けば良いのでは?

どうしても

行きたいの?

そう・・・捨てたつもりで、

待つ(松)わ・・・

適齢期への配慮から、米国留学を母親に猛烈に反対されました。

挙げ句の果てに、名前まで咲子という可愛らしい名前から捨松に変わりました。

咲子!

行ってこいよ!

メリケン(米国)に!

俺が行きたいくらいだぜ!

お兄ちゃん!

有難う!

当時、11歳だった捨松に対して、26歳だった兄・浩は、捨松の「背中を押した」のでした。

この浩の言葉は、捨松にとっては「本当に嬉しい言葉」だったでしょう。

留学直前の浩と捨松の話を、上記リンクでご紹介しています。

明治初期は、封建制度の雰囲気がまだ残存していた時期でした。

徳川時代は

もう終わりです!

徳川幕府は

倒れて、新たな時代になったのです!

いくら明治新政府の大幹部たちが、このように世間に宣言しても、世はそれほど急激には変化しません。

そもそも、捨松が岩倉使節団に随行して留学した1871年は「廃藩置県直後」でした。

廃藩置県に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

我らは条約改正のために、

メリケンなどに行ってくるが・・・

廃藩置県の余波で

大名たちが反乱を起こすかも知れぬ・・・

後世の視点から見れば、「異常なほど穏やかに進行した大革命」であった廃藩置県。

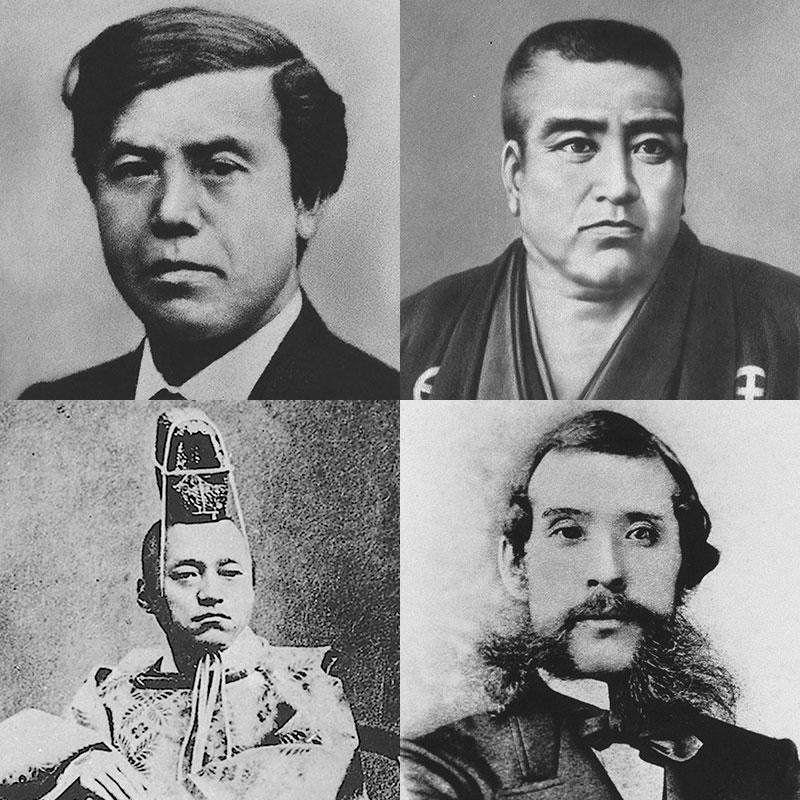

「この世から大名を、まとめて抹殺」した廃藩置県では、薩摩などの反乱が危惧されました。

廃藩に反対して

兵をあげる藩が出てき申したら・・・

それが、仮に薩摩の

島津様であっても誰でも・・・

おいどんが引き受け

申しましょう!

この「西郷の一言」で、廃藩置県は進行した説が有力です。

つまり、廃藩置県直後であり、「まだ大名らしき雰囲気が残っていた」時に留学した捨松。

そして、11年後、大きく世が変わっていた日本に帰国した捨松は、

確かに、

随分変わったわね・・・

「浦島太郎」状態になるほど、大きく日本は代わり、大日本帝国となっていました。

そして、この時、会津戦争を経て、明治政府に出仕していた兄・山川浩。

山川浩は陸軍歩兵大佐に昇進し、一生懸命働いていました。

お兄さん、

私塾を作りたいのだけど、どう?

私塾か・・・

ふむう・・・

兄・浩の考えは、捨松の未来を左右するほどの影響力を持っていました。

・・・・・

その浩の考えと返答をじっと待つ、妹・咲子(捨松)でした。

次回は上記リンクです。