前回は「私塾設立を思い立った山川捨松〜明治五年の学制と学校教育・「お見合い」が普通だった昭和初期までの結婚・米国と日本の違い〜」の話でした。

阿部正弘が推進した蕃書調所:江戸時代の教育と寺子屋と私塾と藩校

日本において、江戸時代教育は現代の教育とは全く異なりました。

現代は、小学校から中学校までは義務教育とされ、原則として全ての子どもが学校に通う義務があります。

それに対して、江戸時代は学校が存在せず、義務教育が存在しませんでした。

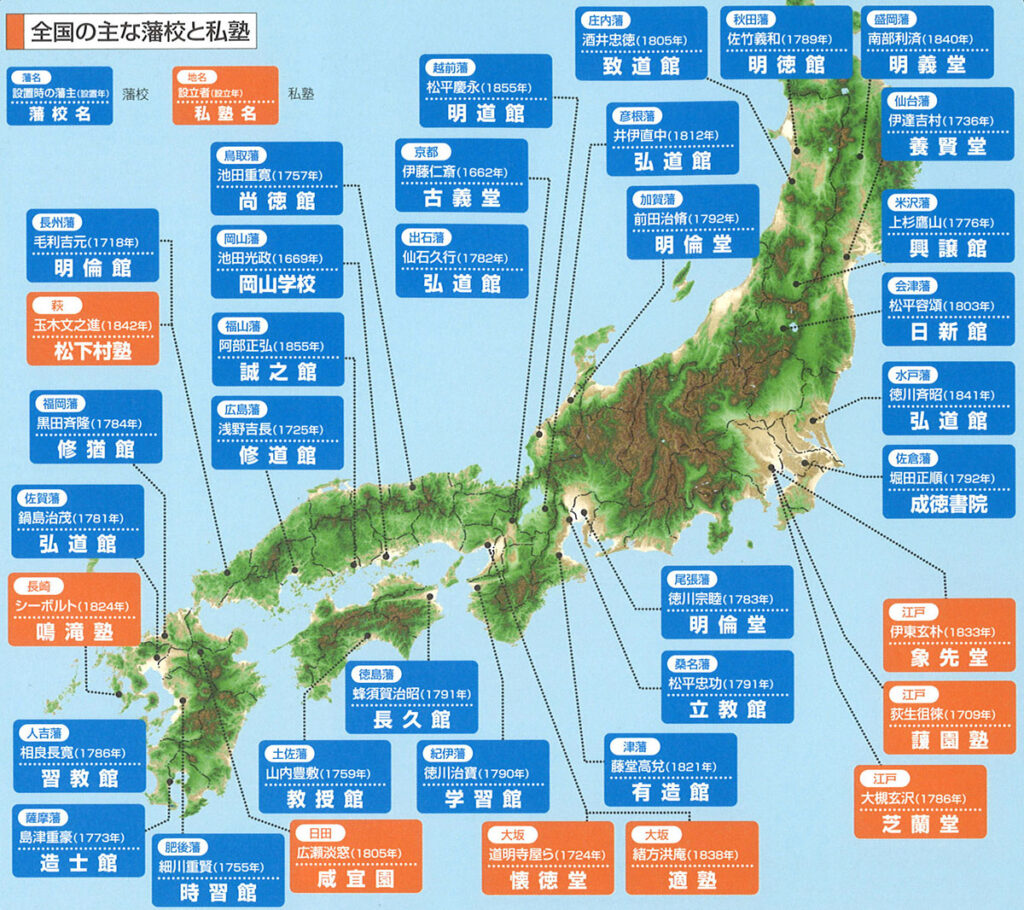

そして、現代の学校に代わる存在であった教育機関が寺子屋、私塾、藩校でした。

徳川幕府

徳川幕府やはり、もっともっと

蘭学の研究を推進し・・・

我が国において、様々な学問を奨励して、

国力と軍力を強化せねば・・・

1850年代、徳川幕府はこのように考え、1856年に蕃書調所(ばんしょしらべしょ)を設立しました。

蕃書調所は、現代の東京大学や東京外国語大学の源流の一つとなります。

この点では、蕃書調所は現代の大学レベルともいえますが、学校というよりも研究機関でした。

いわば、蕃書調所は、現代で言うと「大学院と会社の研究組織の中間的存在」と言えるしょう。

どんどん蘭学を奨励し、

人材を重要な役につけるのだ!

当時、非常に開明的な老中であった阿部正弘が、蕃書調所開設に尽力しました。

若干25歳で老中となり、日本の国家を切り盛りすることになった阿部正弘は、各藩との連携も進めました。

特に、薩摩藩主島津斉彬と仲が良く、幕末の徳川幕府の再興に尽くしました。

阿部正弘、島津斉彬、および西郷隆盛に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

ま、俺も阿部様に

引き立てられた一人だ・・・

蘭学を猛烈に学び、幕閣に際立った意見書を提出した勝海舟。

これは、

大変優れた意見書だ・・・

勝海舟は、阿部正弘によって引き立てられました。

阿部正弘がいなければ、下っ端旗本であった勝海舟の「幕末から明治の大活躍」はなかったでしょう。

老中阿部正弘のもとで、活気付いた徳川幕府でしたが、

むっ・・・

1857年、阿部正弘は39歳(数え年)という若さで急死してしまいました。

私が、徳川幕府を

差配するのだ!

阿部が急死した翌年の1858年に、井伊直弼が大老に就任しました。

この私が

全てを決定するのだ!

不逞な奴らは

全員消すのだ!

井伊は大老就任後まもなく、安政の大獄を断行した結果、

こ、この

無礼者めが!

1860年に桜田門外の変で、白昼暗殺されました。

「事実上の首相」であった井伊の暗殺によって、徳川幕府の権威は急落しました。

もし、阿部が長生きしていたら井伊大老の専横もなく、江戸時代はもう少し長く続いたでしょう。

「山川塾」設立に熱意燃やした山川捨松:「小学校中心」の学制公布

このような政治状況の中、寺子屋と私塾と藩校ではしっかりとした教育がなされました。

寺子屋では、読み書き算盤の基本が教育され、主に小学生から中学生レベルでした。

いわば、初等教育が寺子屋でなされ、中等教育以降が藩校で行われました。

おいどんは、8歳くらいから

藩校・造士館に通ったごわす・・・

特に算盤を一生懸命

勉強したごわす・・・

西郷隆盛は、8歳頃から藩校・造士館に通った説が有力です。

藩校は「藩が運営」しているだけに、現代の学校に代わる組織であり、小学生〜高校生レベルでした。

藩校では、現代の大学レベルの教育もありましたが、概ね「高校程度から大学初等程度」だったと思われます。

この吉田松陰の

思想に共感する方は・・・

ぜひ、松下村塾へ

入塾ください・・・

それに対して、私塾はトップとなる人物の思想が強く反映されたケースが多いです。

単に「学問を学ぶ」というよりも、「私塾のトップに師事する」傾向が強かったのが藩校でした。

このように、多様性があった教育が、明治五年(1872年)に一気に変わりました。

学制によって

統一された学校教育をつくります!

まずは、最も若い子ども向けの

小学校設立を軸にします!

一 厚クカヲ小学校ニ可用事

二 遠ニ師表学校ヲ興スヘキ事

三 一般ノ女子男子ト均シク教育ヲ被ラシムヘキ事

四 各大学区中漸次中学ヲ設クヘキ事

五 生徒階級ヲ踏ム極メテ厳ナラシムヘキ事

六 生徒成業ノ器アルモノハ務テ其大成ヲ期セシムヘキ事

七 商法学校一二所ヲ興ス事

八 凡諸学校ヲ設クルニ新築営繕ノ如キハ務テ完全ナルヲ期ス事

九 反訳ノ事業ヲ急ニスル事

とにかく、小学校設立を急いだ明治新政府。

「教育の入口=小学校」の整備が、猛烈な勢いで進められました。

とは言っても、学校を設立するのは大変です。

小学校設立の場合、小学校の用地、建物を整備し、教員を集める必要があります。

これは大変なことなので、整備を急いだ明治新政府は、

これまで存在した、寺子屋、私塾、

藩校を停止して・・・・

それらの施設等を、

小学校などに転用します!

寺子屋、私塾、藩校の機能を停止させ、それらを小学校などに転用しました。

いわば「あるものを活かして、ないものを創る」発想で、合理的発想でした。

私の私塾で、

色々な子どもに教えたい!

学制公布の10年後であった1882年に、山川が日本に帰国した頃には、寺子屋等は絶滅していました。

山川塾で、

活きた英語を教えたい!

結婚よりも、学びを活かして教えることに大いなる情熱を燃やす捨松でした。

次回は上記リンクです。