前回は「天皇皇后両陛下の硫黄島訪問〜第二次世界大戦後80年の節目・「超絶死闘」の硫黄島の戦い・歴史に興味を持つ姿勢〜」の話でした。

「事変」と「戦争」の違い:宣戦布告の有無と日本語の解釈

1939年に勃発した第二次世界大戦。

当初は、第二次世界大戦は「欧州全土の大戦争」でした。

当時の大日本帝国は、中国などで大規模な戦争をしていましたが、

大日本帝国

大日本帝国支那(当時の中国の呼び方)で、

大規模な戦争を続けているが・・・

支那を屈服させて、

ある程度の領土を得られれば良い・・・

そのためには、宣戦布告はせずに、

「事変」ということにしておこう・・・

隣国の中国(当時は「支那(しな)」の名称)の侵略を継続していた大日本帝国は、宣戦布告をしませんでした。

「事変」は「戦争」とは

大違いだから、これで良い・・・

そのため、現在の日本の歴史教科書や書籍において、「日中戦争」を「支那事変」と呼ぶことがあります。

明らかに戦争であった状況でしたが、大日本帝国は「事変」という言葉で通す姿勢だったのでした。

支那事変って

呼び方は、そういう意味だったんだね・・・

それじゃ、満洲事変も

同じ意味なのかな・・・

主に陸軍・関東軍の暴走で引き起こされた満洲事変もまた、「日本側の解釈」として「事変」です。

一方で、「世界の視点」から見れば、満洲事変も支那事変も、どう考えても「戦争」でした。

この「事変」と「戦争」の解釈もまた、日本らしい「曖昧さ」があります。

そして、見方によっては「都合の良い解釈」とも言えます。

実際、「事変」という言葉の語感は「多少大規模な事件」という感じで、「戦争」とは大違いです。

確かに「事変」では、

戦争という感じはしないね・・・

この意味で、ずっと継続していた日中戦争は、大日本帝国にとっては、

我が国は「事変」を

継続しているのであり、「戦争」ではない!

「戦争ではない」姿勢を、国家として持っていました。

この頃、中国のかなり広い部分を占領し、南京政府首都・重慶などを爆撃し続けていた大日本帝国陸海軍。

ここは、宣戦布告して、

はっきりと「戦争」にした方が良いのでは・・・

帝国陸海軍軍人の中には、「宣戦布告した方が良い」という意見の持ち主も多数いたのが現実でした。

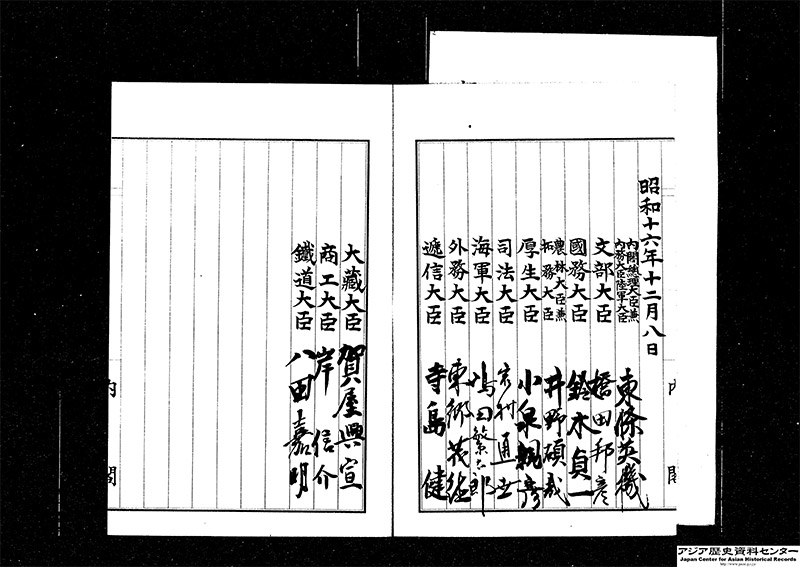

対米英戦の大日本帝国の詔勅=宣戦布告文:天皇から国民への宣言

そして、日米交渉が行き詰まり、追い詰められた大日本帝国は、真珠湾奇襲攻撃に踏み切りました。

この「大日本帝国が追い詰められた」事実に関しては、現在でも解釈が様々です。

Japan(大日本帝国)には、

石油を禁輸する!

事実上「原油生産ゼロ」の大日本帝国と、「原油生産力世界トップ(70%程度)」の圧倒的米国。

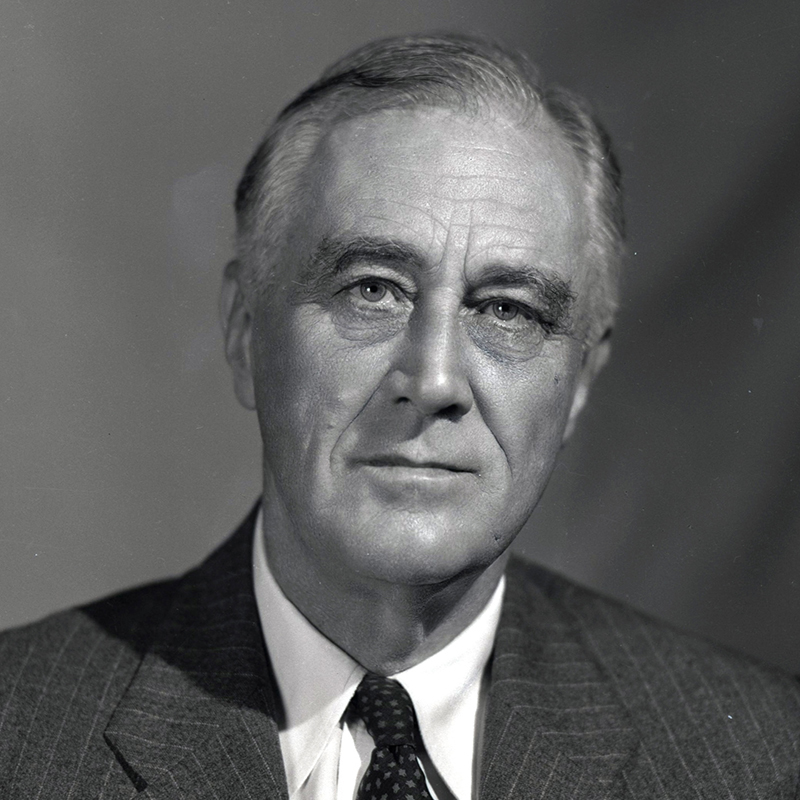

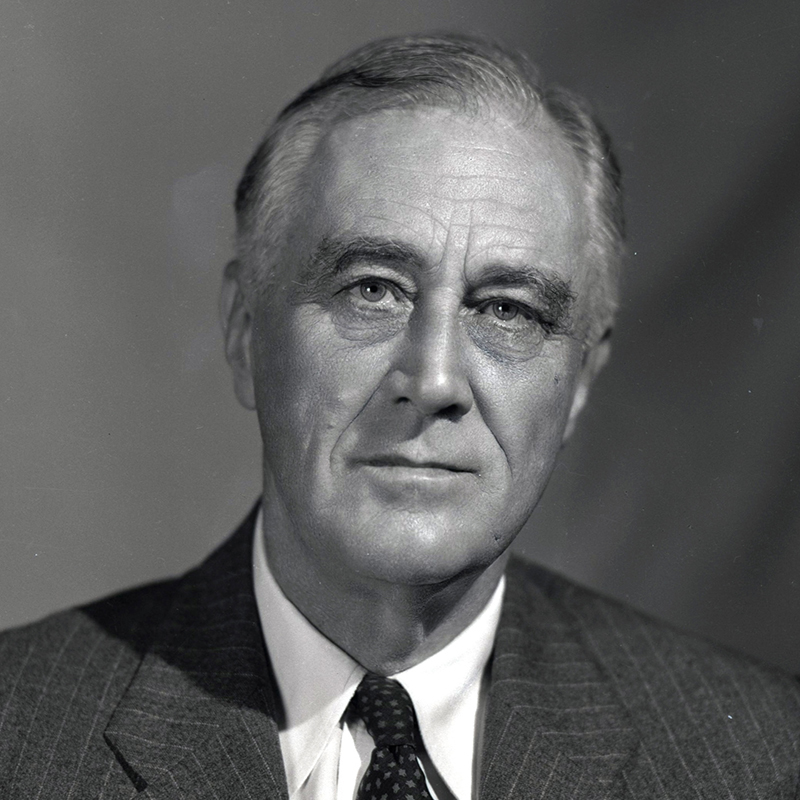

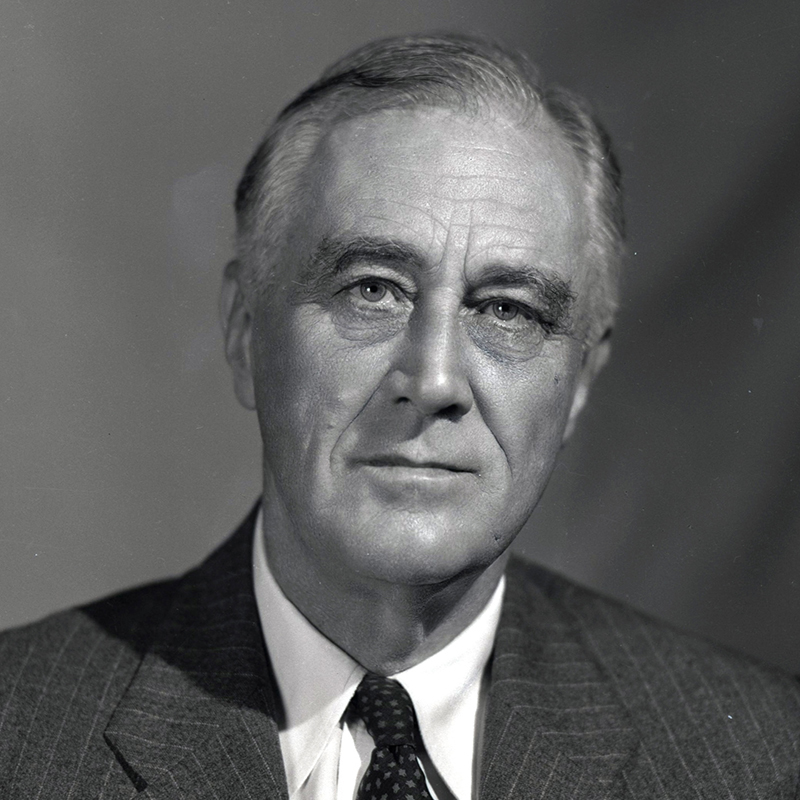

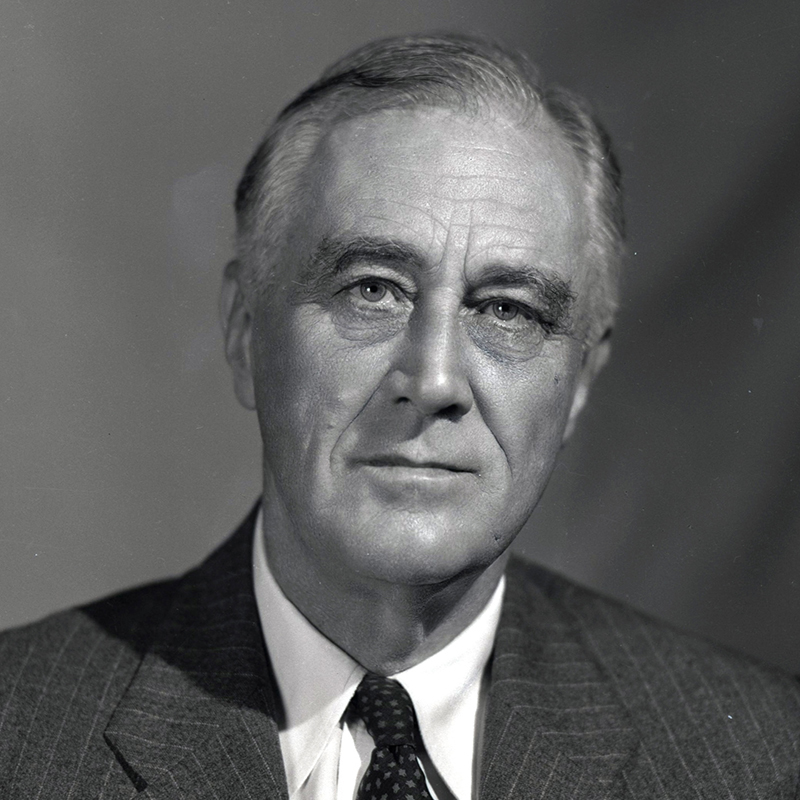

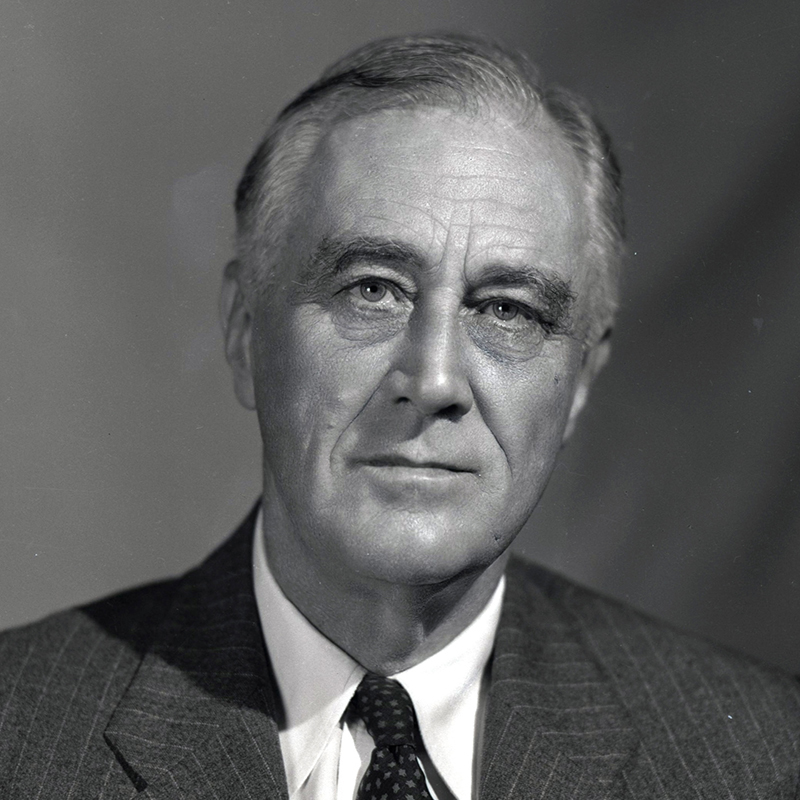

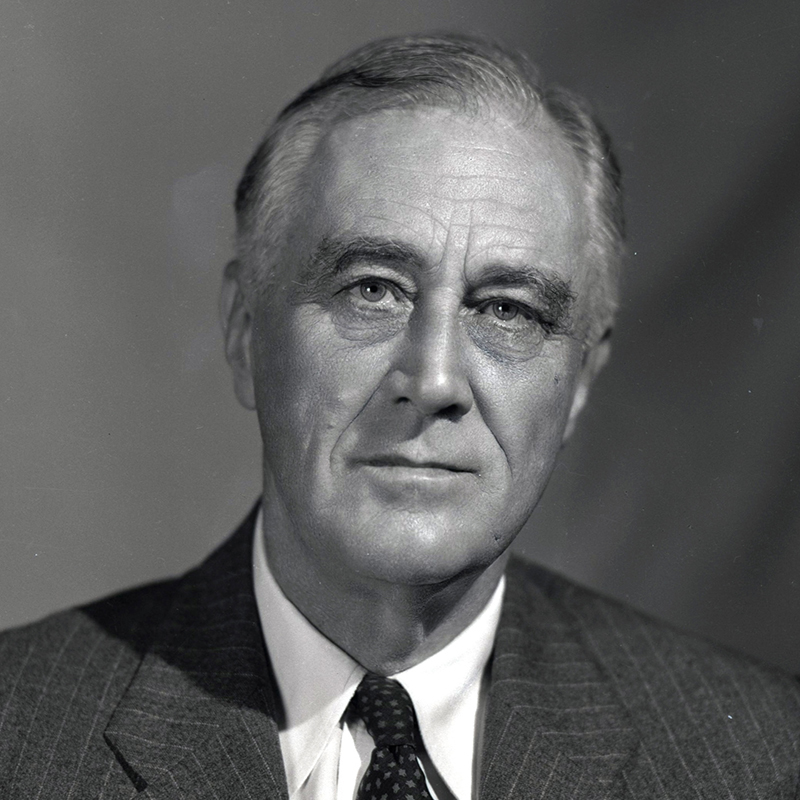

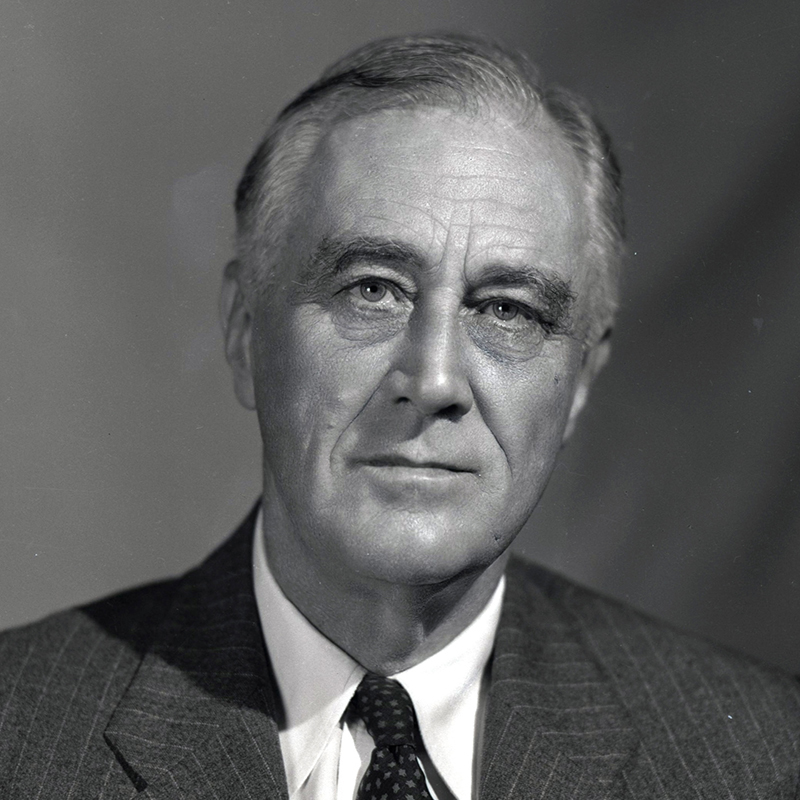

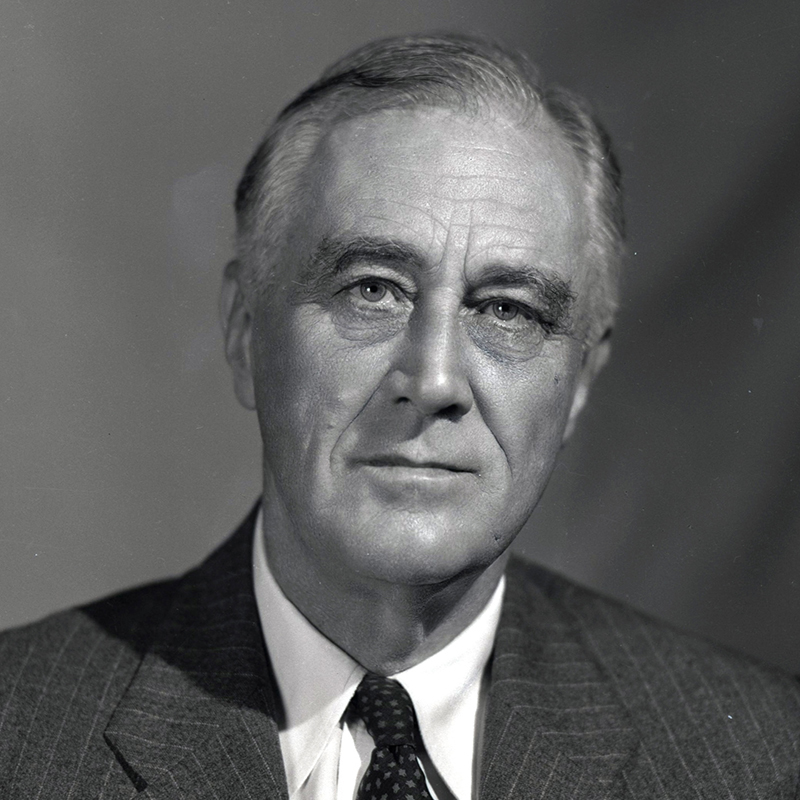

このルーズベルト大統領の「超強硬姿勢」は、大日本帝国の「南部仏印進駐」への「答え」でした。

Japanが、どんどん

侵略をするならば・・・

我がUS(米国)は、

戦争の最重要資源の原油は出さん!

米国の大日本帝国に対する「原油禁輸」は、1941年8月1日のことでした。

それから、4ヶ月ほど経過した後の1941年12月8日(日本時間)に勃発した真珠湾奇襲攻撃。

ここにいたり、「事変」を継続していた大日本帝国は宣戦布告に踏み切りました。

真珠湾奇襲攻撃に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

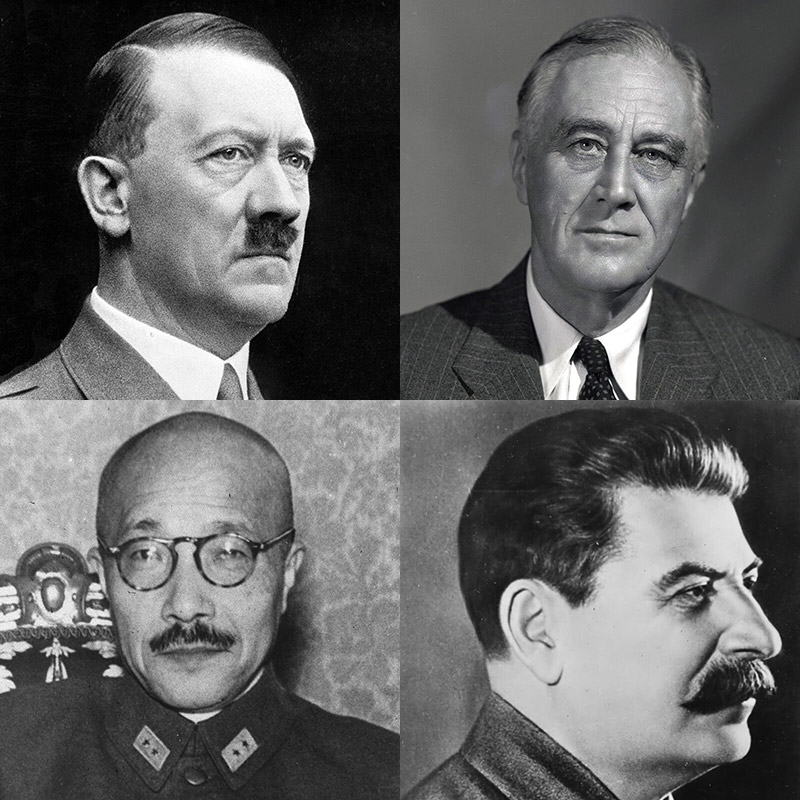

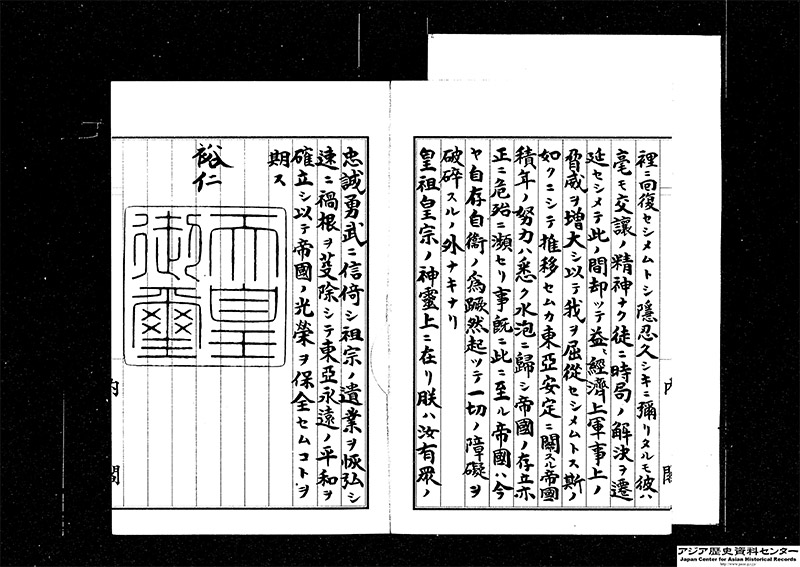

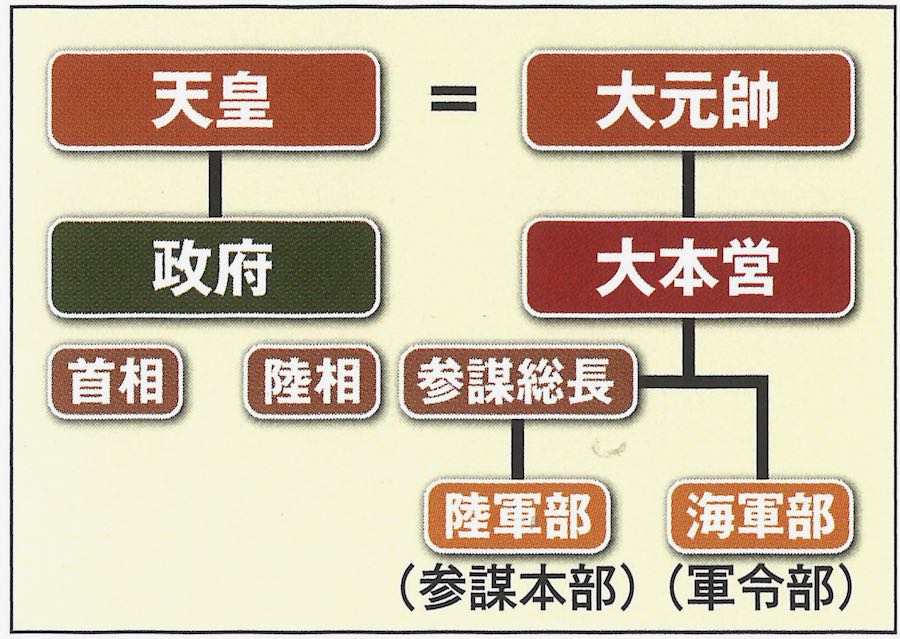

当時、対米戦開始時の大日本帝国のトップは、東條英機首相ではなく、昭和天皇でした。

大日本帝国政府に君臨し、大日本帝国陸海軍の総本山=大本営を管轄する大元帥であった天皇(陛下)。

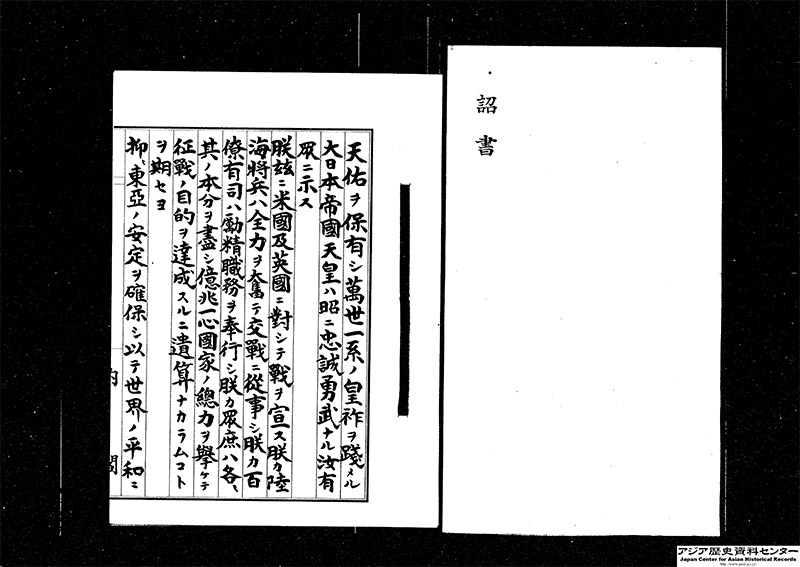

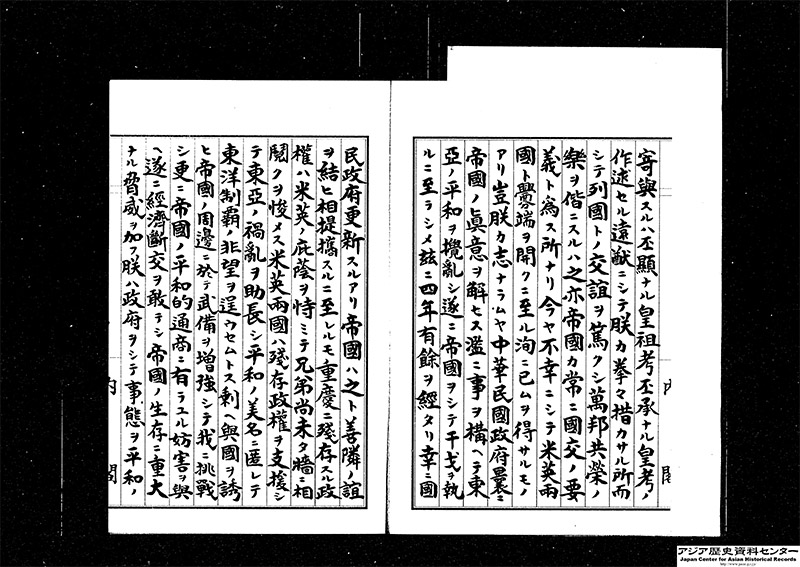

この昭和天皇の「正式な辞令=詔勅」が、対米戦争の宣戦布告でした。

神々の助けを得て万世一系の皇位を引き継ぐ大日本帝国天皇が、忠誠心に厚く勇敢な国民に明確に示す。

私はここに米国と英国に対して、

戦争を行うことを宣言する。

この詔勅は、「天皇から国民への宣言」の形式をとっています。

事実上は、「天皇から国民への指令」という解釈も出来ます。

この「天皇の宣言」もまた、日本らしい曖昧さが残っています。

宣戦布告の対象である米英であれば、

我がUS政府が

JapanとGermanyとの戦争を開始する!

我がUK政府は、

GermanyとJapanとの戦争を戦い抜く!

米英政府が、直接「戦争を指揮する」ことになり、そのトップに君臨するのが大統領や首相でした。

当時の大日本帝国と同様に、今も大英帝国には王室があります。

ところが、大英帝国は王室は日本の「天皇・皇室」の立場と異なり、英国首相は強力な権限を持っていました。

対米英宣戦布告の詔勅を経て、大日本帝国は正式に第二次世界対戦へと突き進んでゆきました。