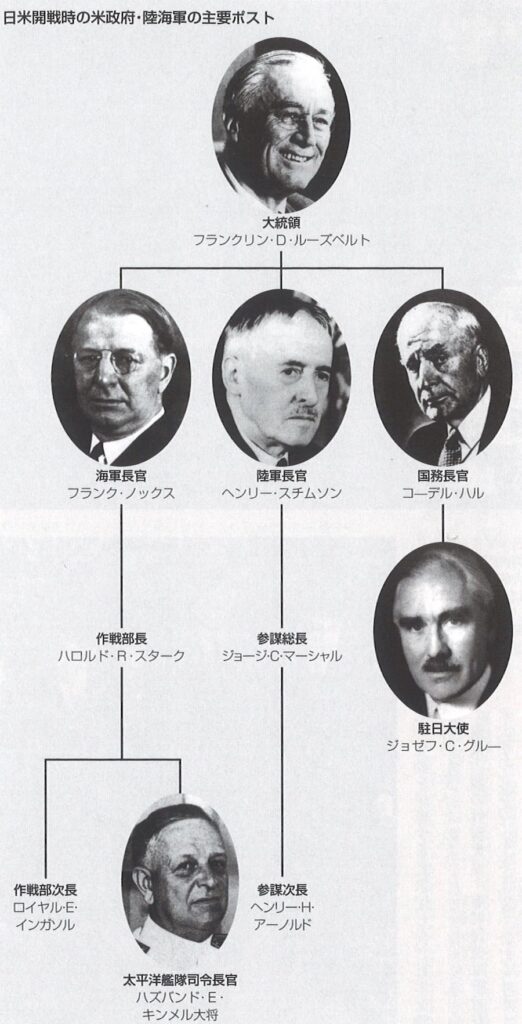

前回は「日本を長く見つめてきたスティムソン陸軍長官〜開戦間近の日米関係とハルノート・大きく異なる日米の政治機構・東條英機総理大臣誕生〜」の話でした。

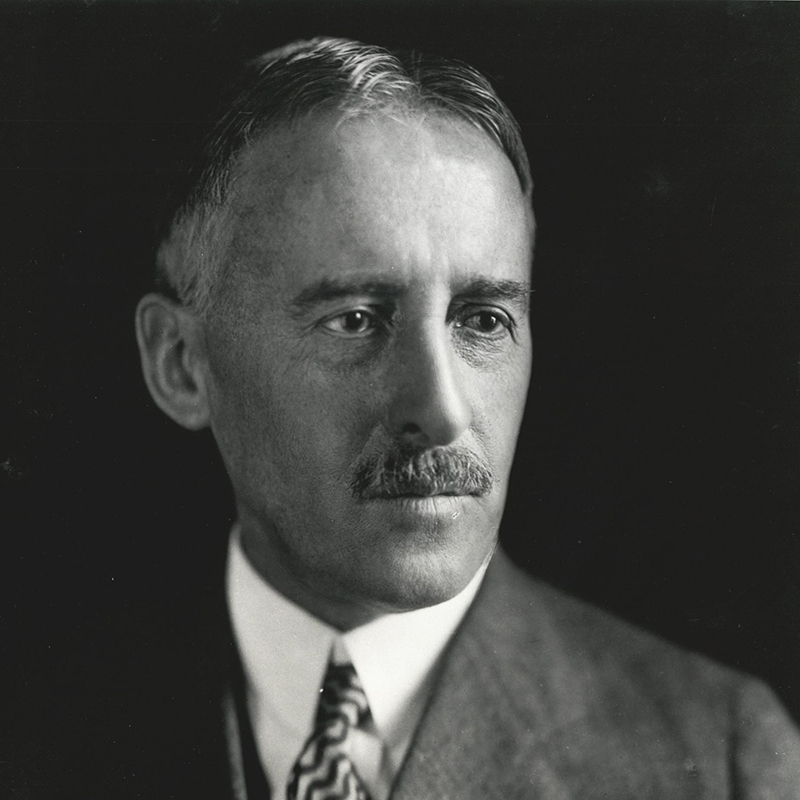

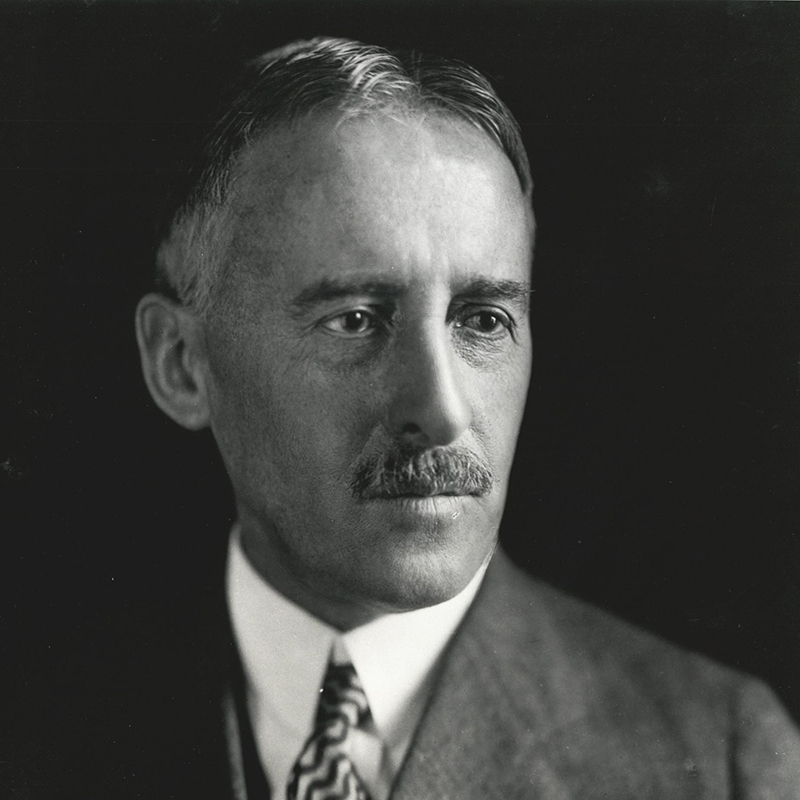

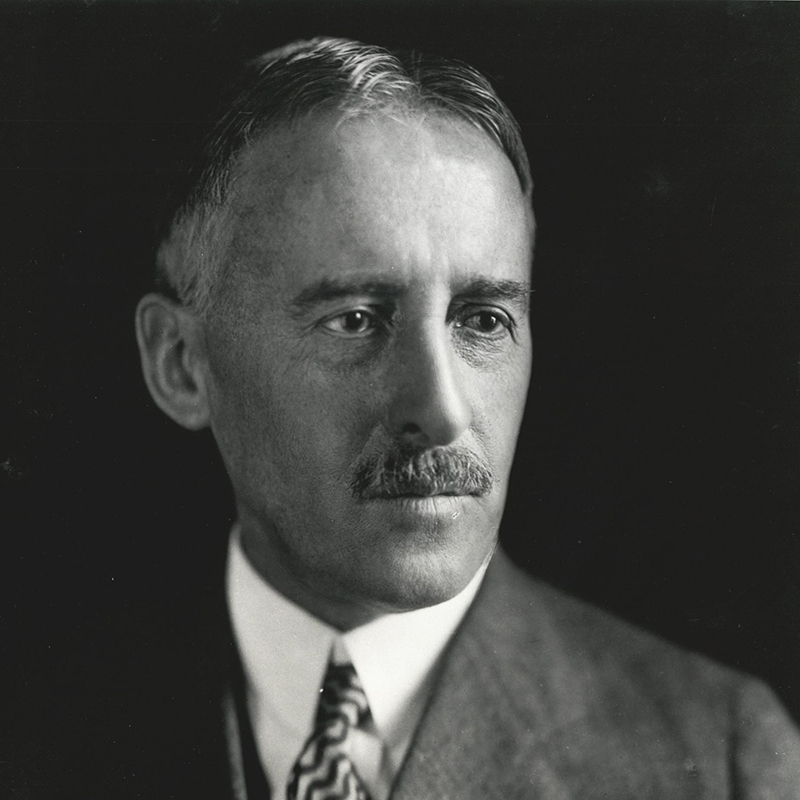

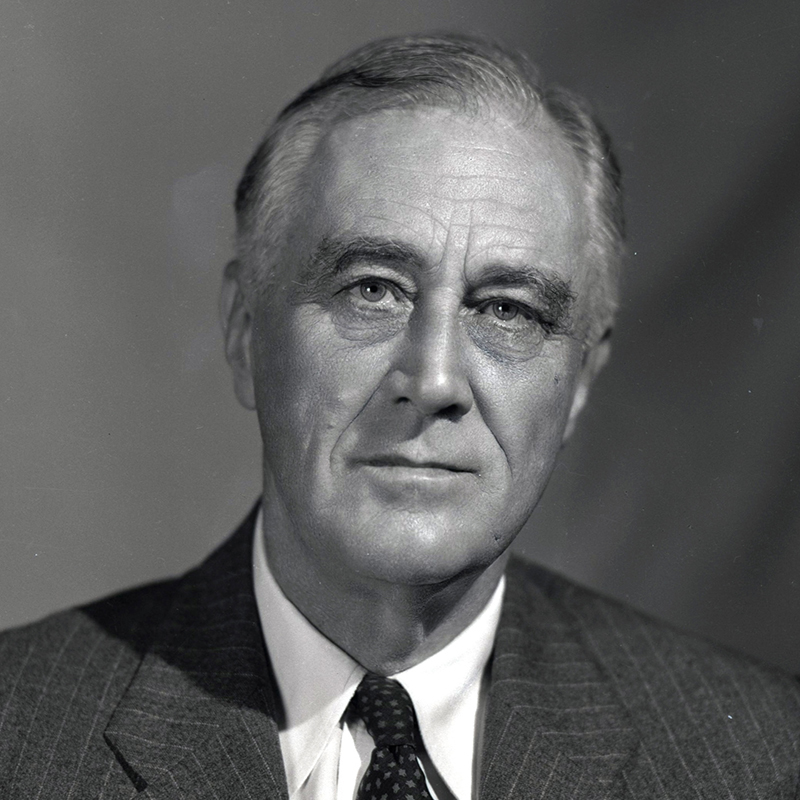

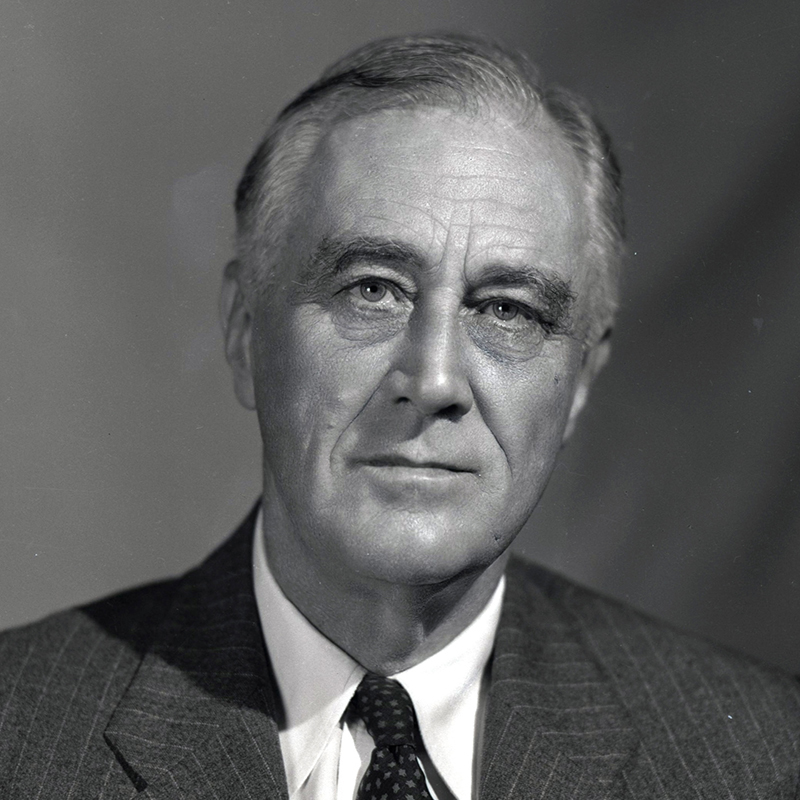

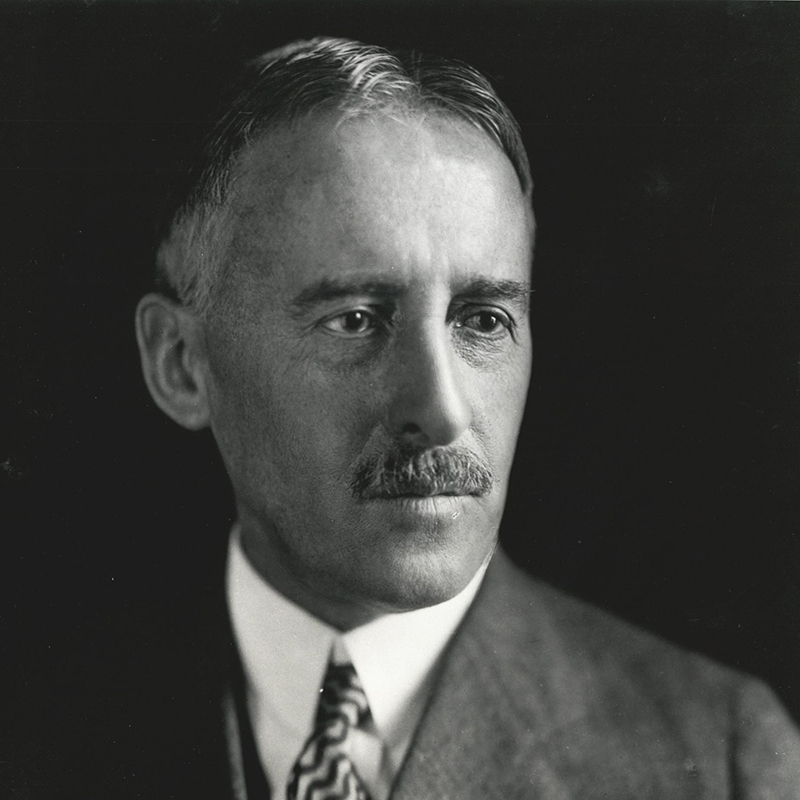

弁護士出身のスティムソン陸軍長官:「四選」のルーズベルト大統領

日本軍による真珠湾奇襲攻撃によって、第二次世界大戦参戦した米国。

1941年12月から日本が降伏した1945年8月までの4年弱の期間、スティムソンは陸軍を統括し続けます。

4年ほどの長きに渡って陸軍長官として、第二次世界大戦の米陸軍を指揮したスティムソン。

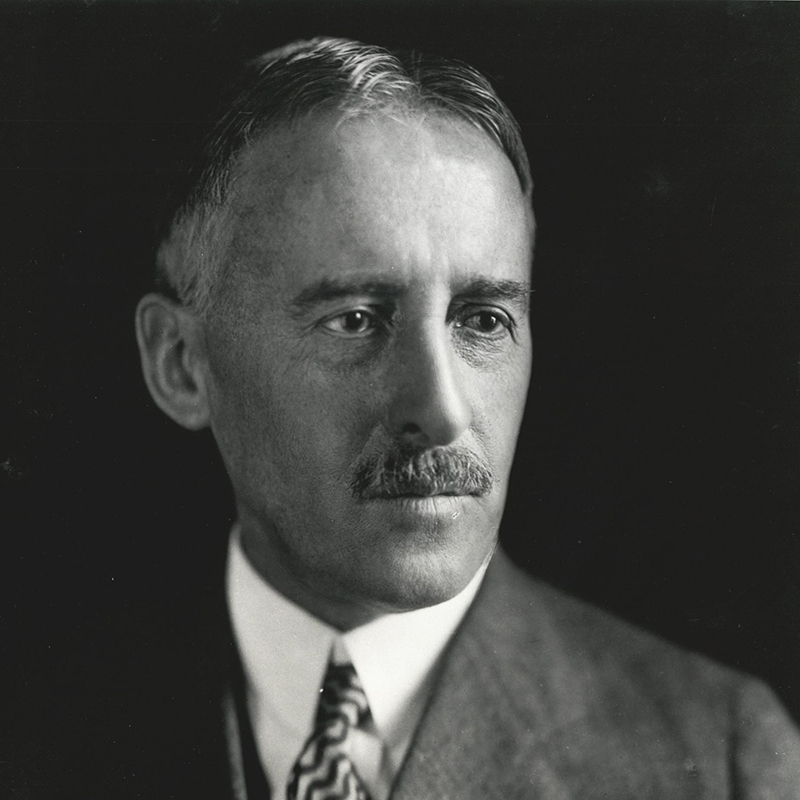

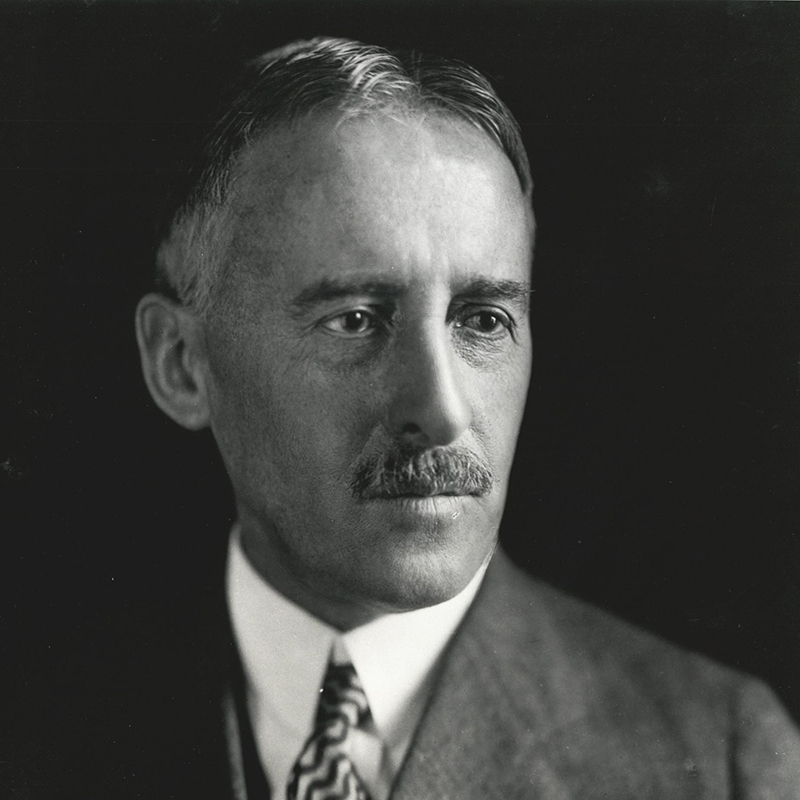

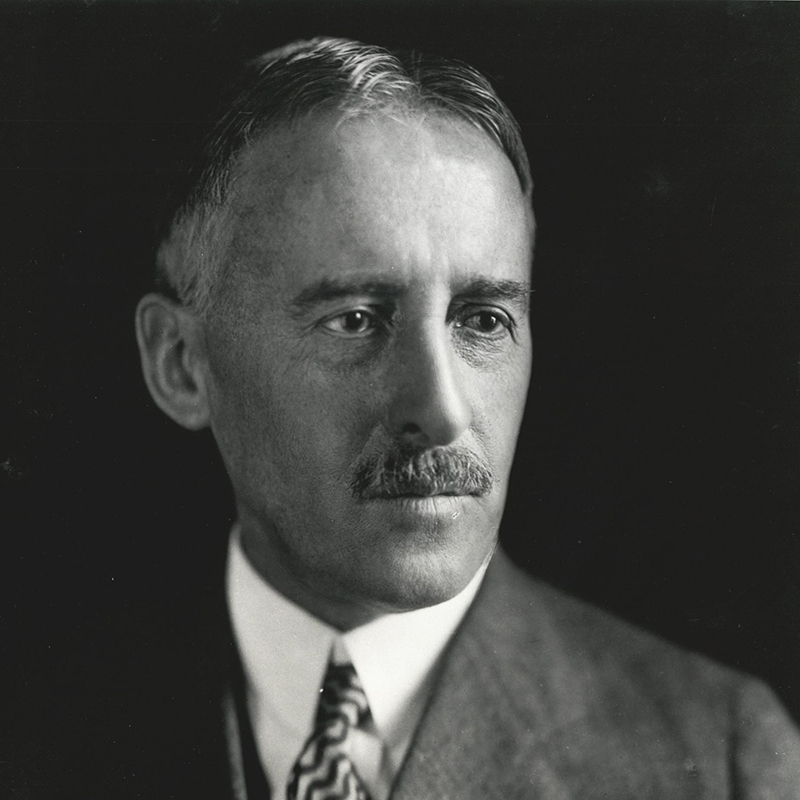

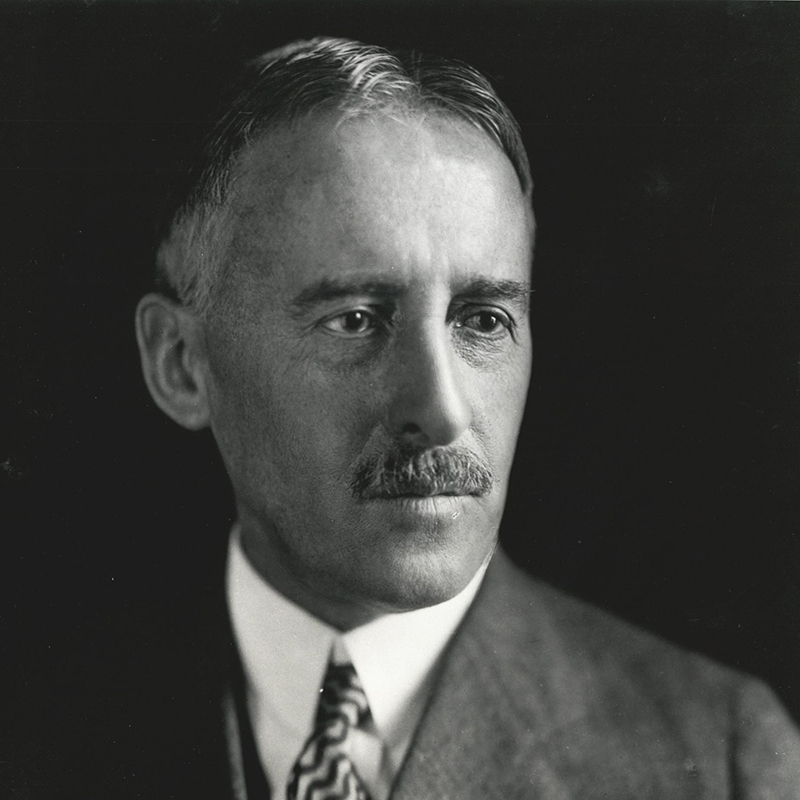

スティムソン

スティムソン私が米陸軍を

統括し続けたのだ!

軍人ではなく、弁護士出身ながら冷静に陸軍を統括し続けます。

元は弁護士出身であり、

法律のことはよく分かるが、軍事の教育は受けていない・・・

だが、国務長官の経験もあり、

陸軍の詳しい任務は軍人に任せ、重要な部分を決定する!

強力なリーダーシップで、米陸軍という巨大組織をまとめ続けました。

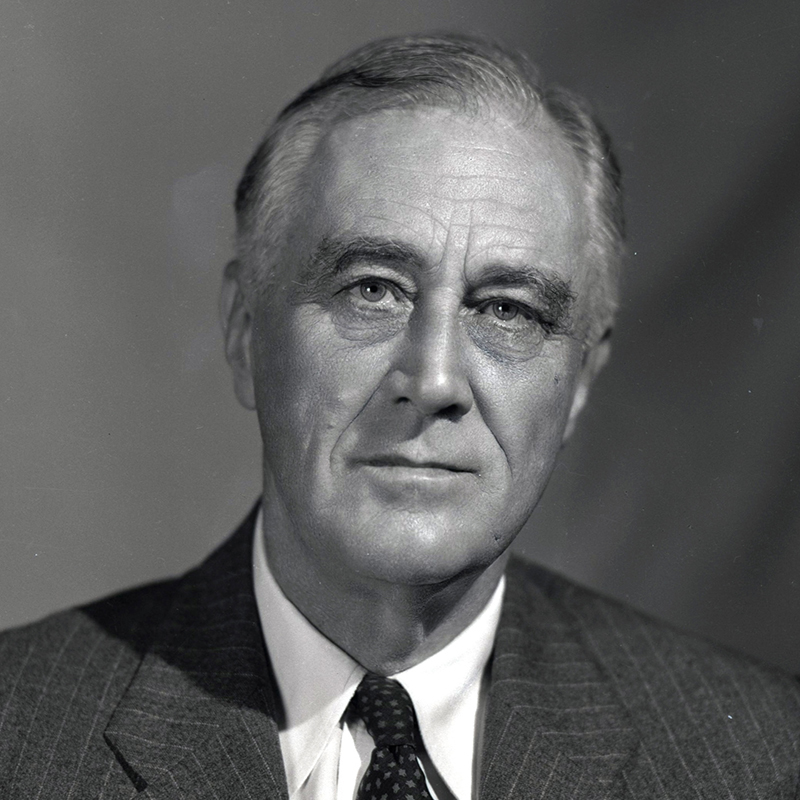

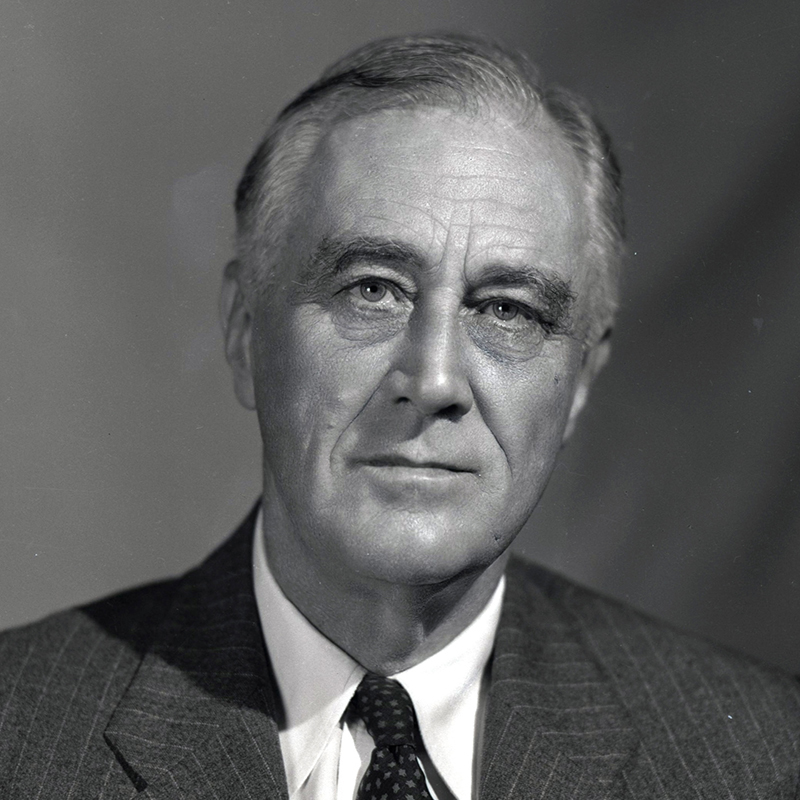

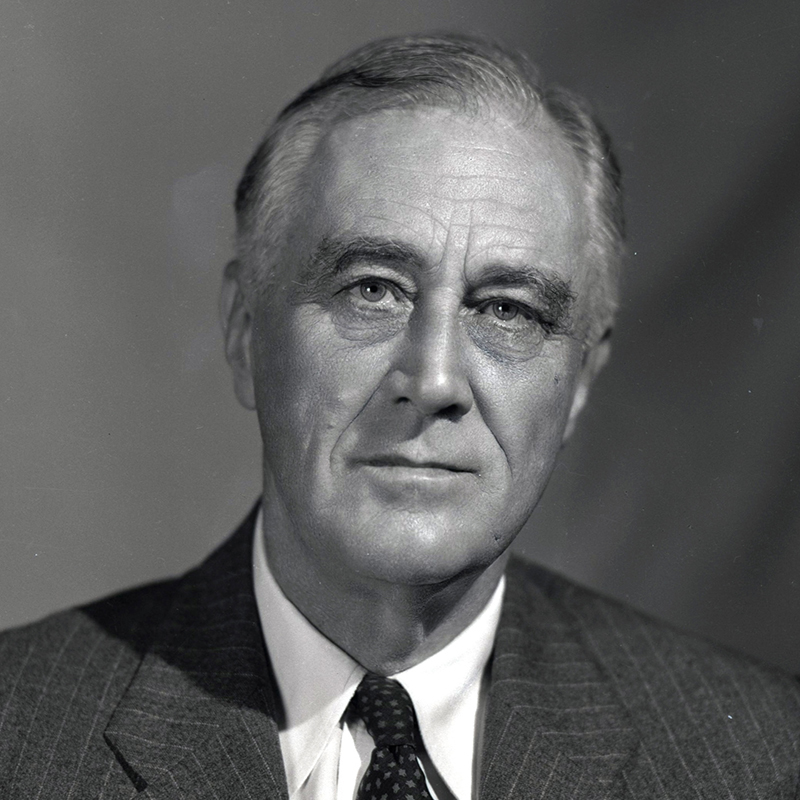

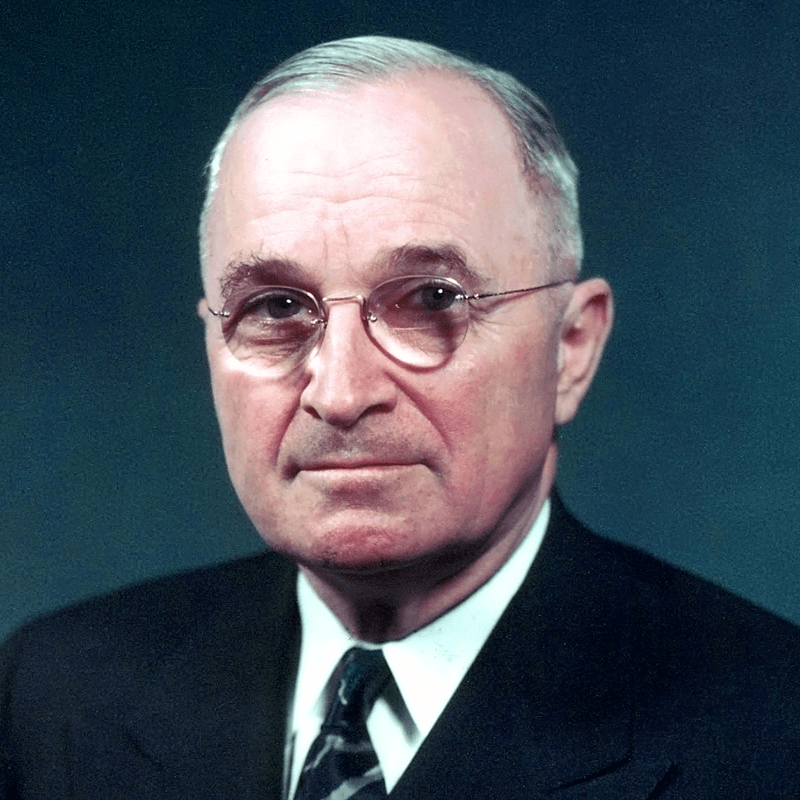

異例の三選を果たしたルーズベルト大統領。

私は

人気者なのだ!

「米国の顔」を超えて「世界の顔」になりつつあったのが、当時のルーズベルト大統領でした。

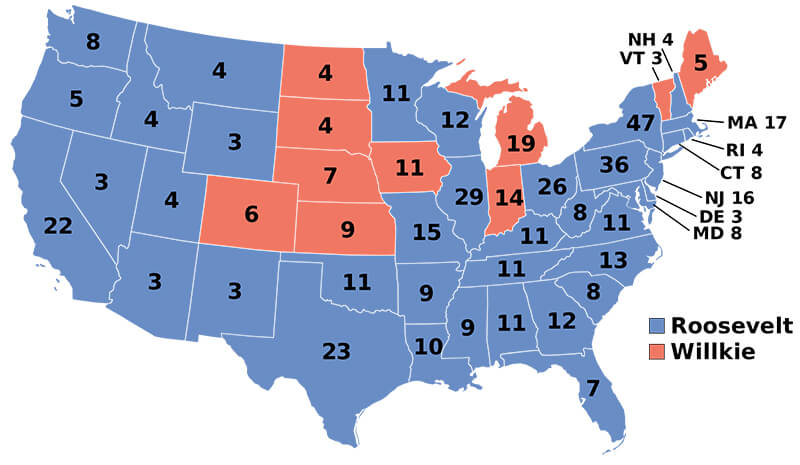

米国の第二次世界大戦参戦直前の大統領選挙では、全米がルーズベルト大統領を支持しました。

そして、第二次世界大戦中の1944年に大統領選挙を迎えます。

本来ならば、「大統領は二期まで」なのに「異例の三期」務めたルーズベルト大統領。

大統領!

戦時中の非常時なので、ぜひ出馬を!

米国を、世界を導けるのは

ルーズベルト大統領しかいません!

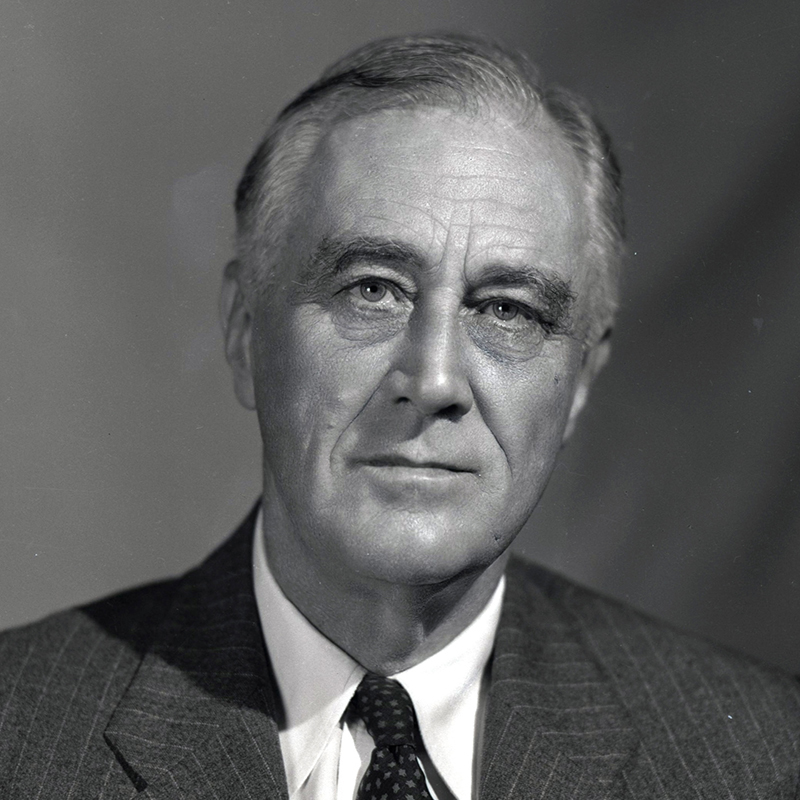

日独の敗色が濃くなる中、米国・英国・中国の三国、そしてソ連は秘密会議をしていました。

ヤルタ会談に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

その秘密会議では、秘密協定も締結されました。

これらは記録に残っているとはいえ、大統領本人が替わると問題が発生します。

そうか、

やっぱり私でなければならんか・・・

そして、ルーズベルト大統領は大統領選挙に出馬して、あっさり圧勝しました。

なんと、戦争中に「前代未聞の四選」を果たします。

米国史上、類を見ない異例事態でした。

そして、この「四選」の記録は今も破られていません。

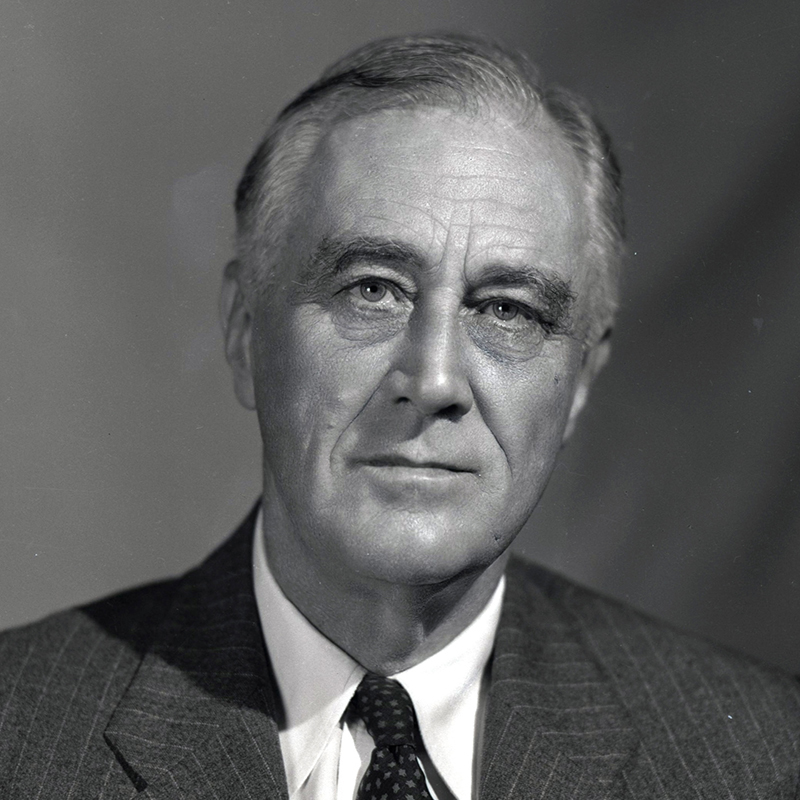

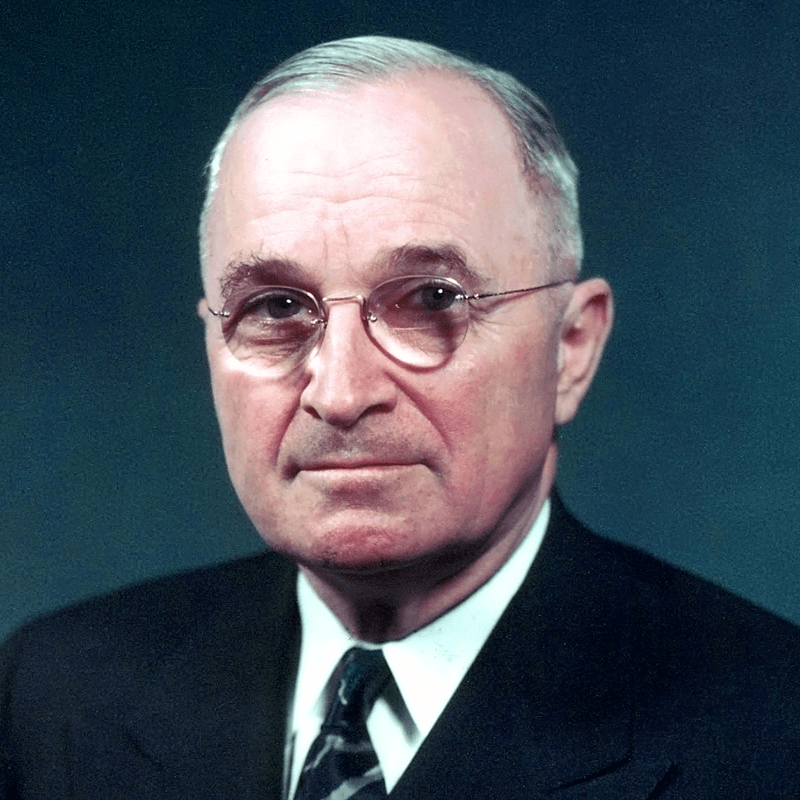

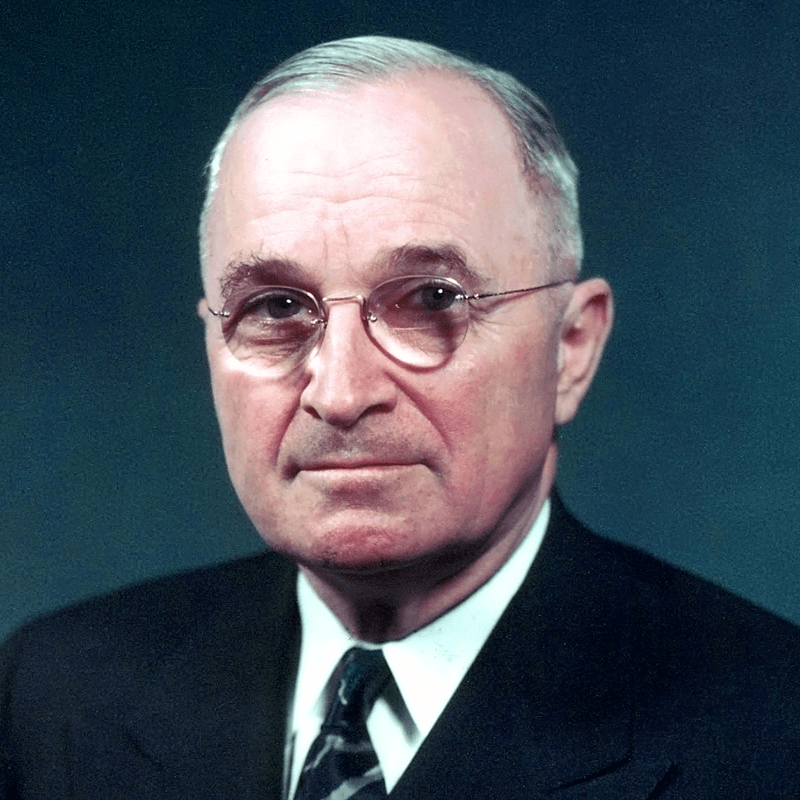

ルーズベルト大統領の急死とトルーマン大統領

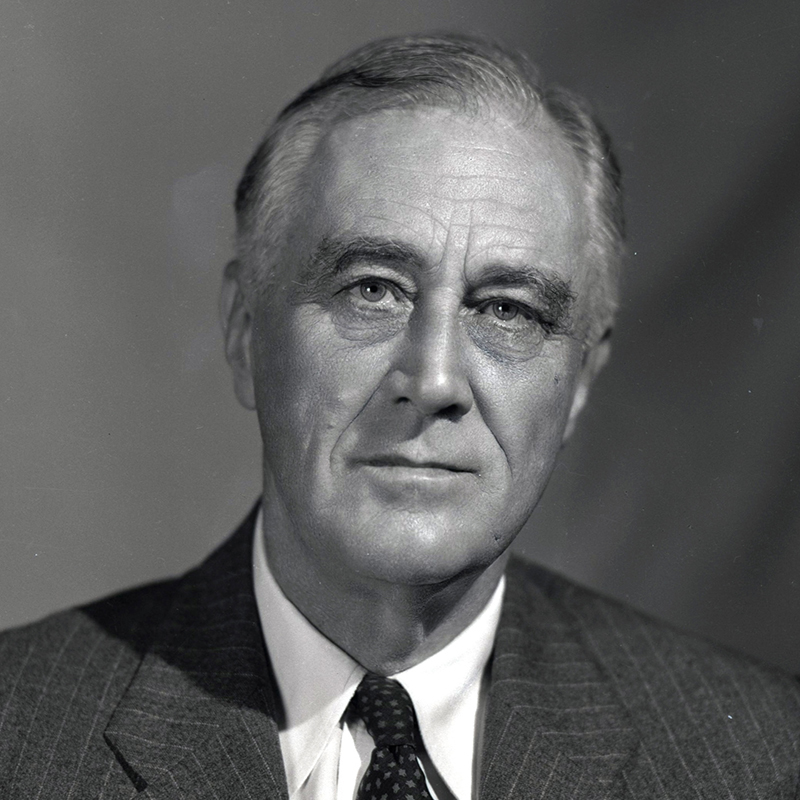

ところが、ルーズベルト大統領は戦争末期に、病気で急死してしまいます。

とても

残念だ・・・

米国の政治トップであり、同時に米軍のトップであり続けたルーズベルト大統領。

長きに渡る戦争で、心身ともに疲れ果ててしまったのでしょう。

・・・・・

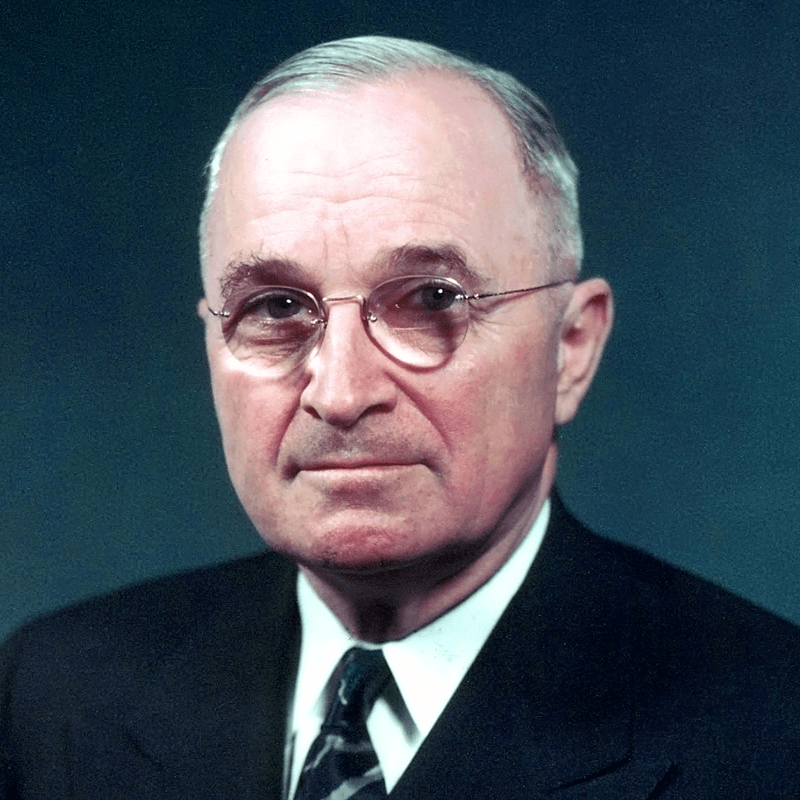

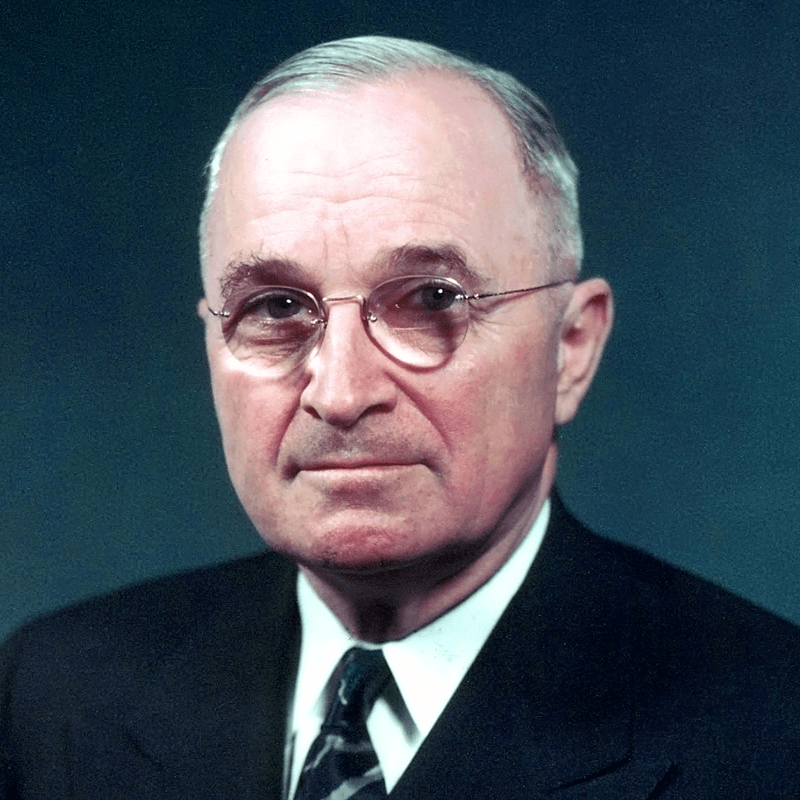

ルーズベルトの後継となったのは、大統領となったのは副大統領だったトルーマン大統領。

私が大統領を

引き継ぎます!

ルーズベルト大統領の急死という事態のため、トルーマン大統領は組織を継承しました。

そして、スティムソンは陸軍長官を終戦まで続けました。

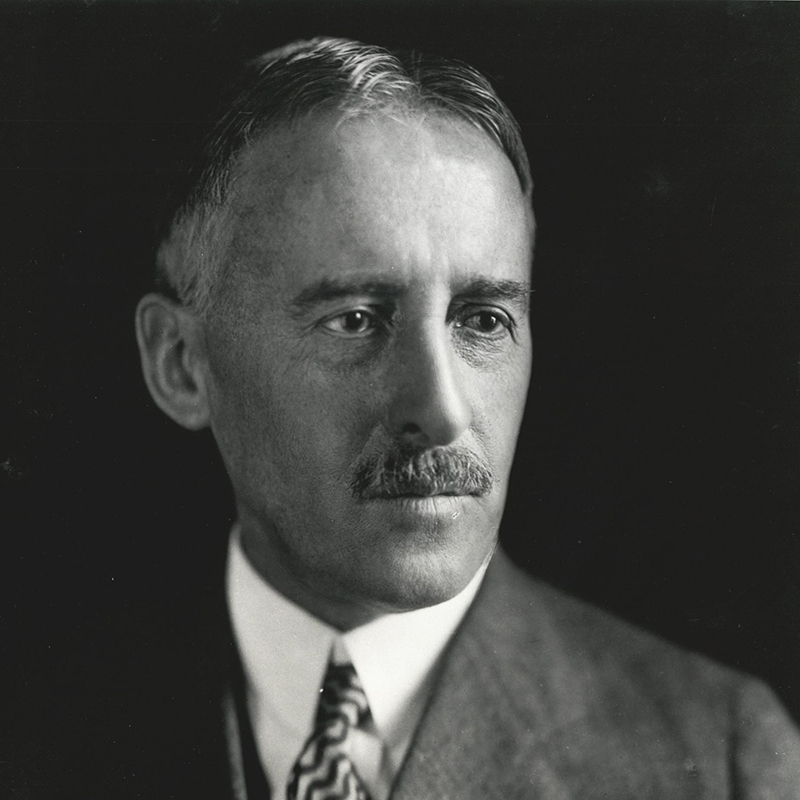

スティムソン長官。

引き続き陸軍を頼みます。

陸軍は

お任せを・・・

日本のように大臣・政府高官がコロコロ替わることがない米国。

それでも、大統領が替わり、共和党・民主党が入れ替わる事態が起こると、バッサリ入れ替わります。

この時は戦時中であり「同じ民主党の副大統領」が継承し、米政府の組織は引き継がれました。

当然のことでもありますが、

陸軍をまとめるのは、

Henryでなければ・・・

実際に「スティムソンの政治力への期待」もあったのでしょう。

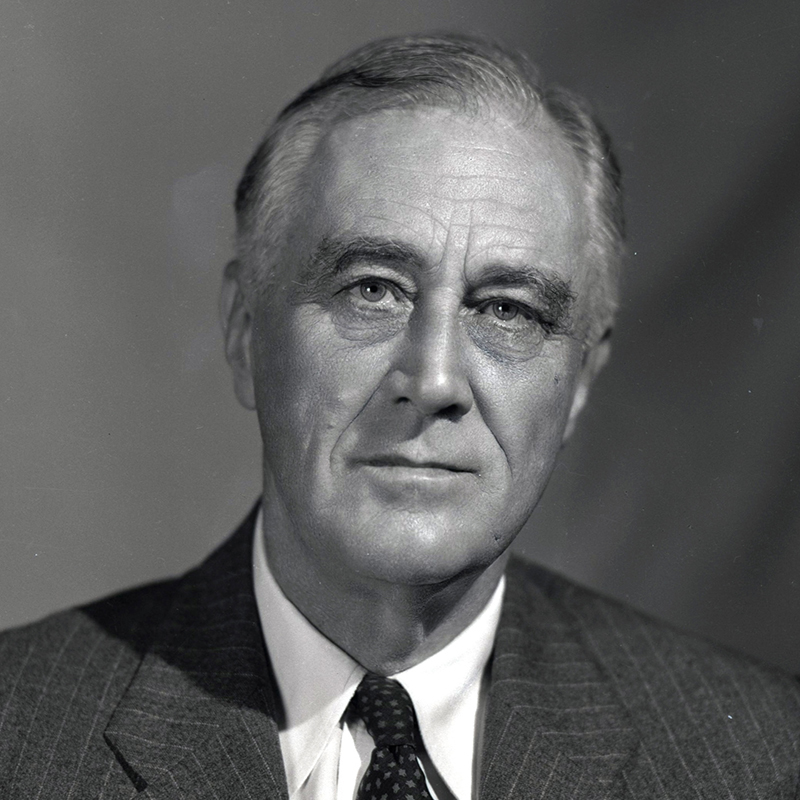

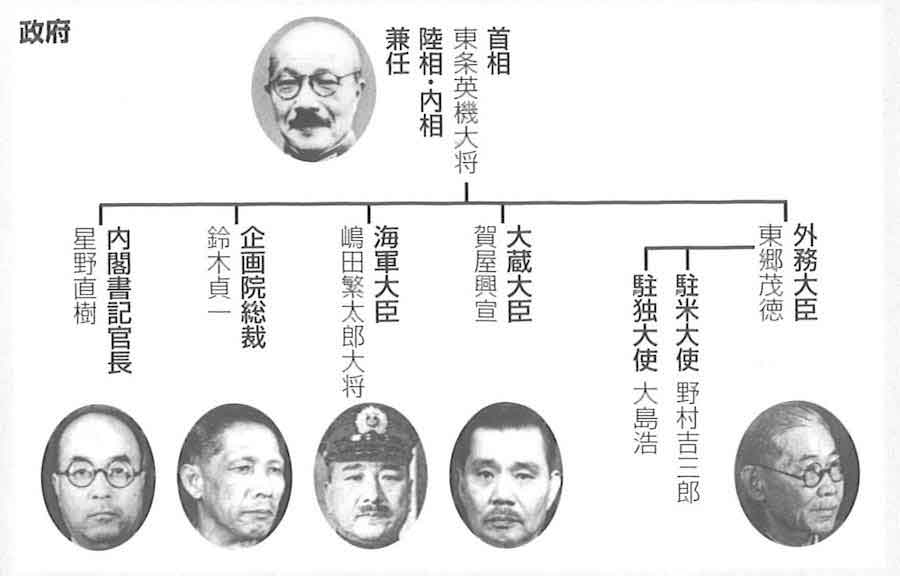

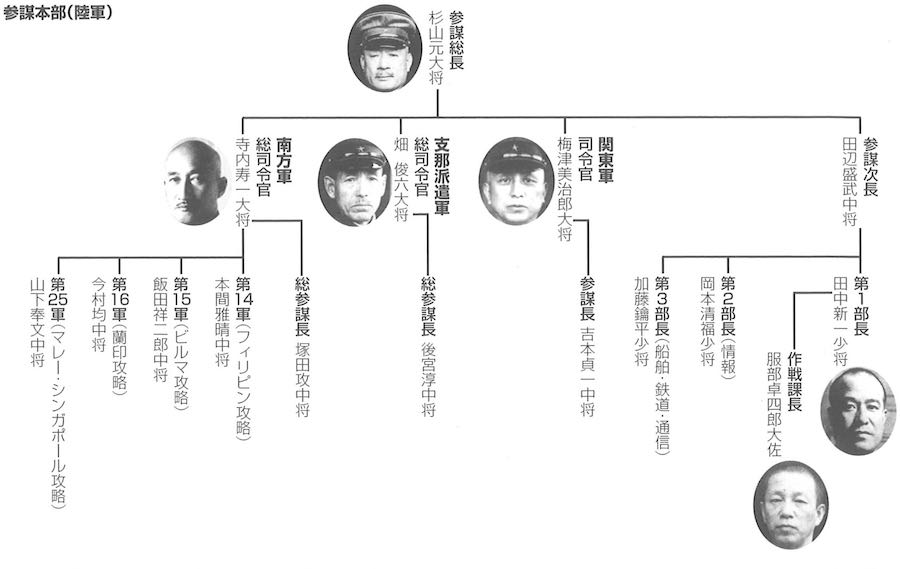

日米で大きく異なる陸軍大臣の立場:東條英機首相兼陸相

陸軍長官(陸軍大臣):軍政(人事・行政などの維持管理)の最高責任者

参謀総長:軍令(戦争・戦闘などの作戦指揮)の最高責任者

陸軍の組織は、日米で似ていました。

日米共に、軍政の陸軍長官(大臣)と軍令の参謀総長の二頭体制だったのです。

陸軍長官(大臣)と参謀総長は、「どちらの立場が上なのか?」は、米国は陸軍長官でした。

陸軍長官である私が

参謀総長を任命するのだ!

人事権を持っている以上、陸軍長官は参謀総長の上に立つのが当然です。

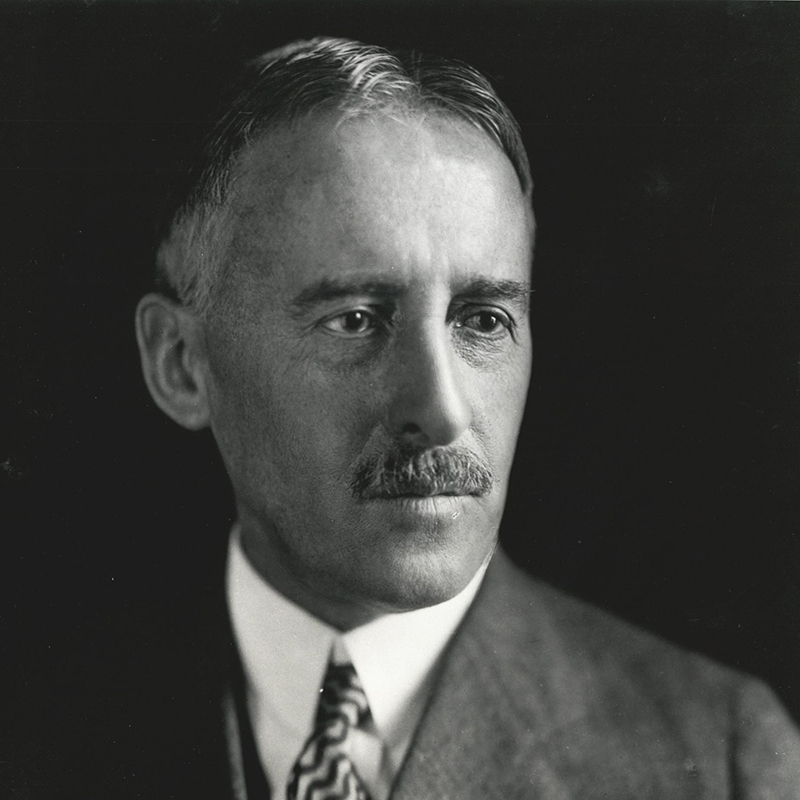

対して、日米開戦時の首相だった東條英機首相。

俺は陸軍も

握っておくのだ!

組閣当時から、東条総理は、陸軍大臣と内務大臣を兼任しました。

米国では「大統領が陸軍長官を兼務」する事態は、極めて異例な状況以外ありません。

そもそも、「兼務」したら「なんのために首相と別の役職を作っているのか」が不明になります。

さらに、現代日本では消えてしまった内務省という巨大官庁。

当時の内務省は大蔵省(財務省)を上回るほどの強権を握っていました。

さらに、内務省には大事な組織がありました。

内務省は警察の組織を

持っている・・・

軍隊と共に

警察権を握っておくのだ!

「警察権の把握」が、東条首相の狙いでした。

米政府と同じように、陸海軍大臣の上に総理大臣である東條英機がいます。

ところが、陸軍の立場は米国とは大きく異なる状況でした。

日本の陸軍は「参謀総長がボス」だったのです。

米国のように「陸軍のトップは陸軍長官(大臣)」ではなかったのです。

形式的には、全てのトップは天皇であった大日本帝国。

一方で、米国の大統領とは異なり、天皇(陛下)は「トップといえども命令の対象は限定的」でした。

陸軍大臣は、「政府の中で陸軍の軍政(人事・兵站・補給等)を指令する人物」に過ぎなかったのです。

つまり、「日本政府と大本営(日本軍)は完全に別」でした。

この日米の大きな組織の違いこそが、東條首相が陸相を兼ねた大きな理由の一つだったのです。

次回は上記リンクです。