前回は「プラモデル作りから学ぶこと1〜子どもの立体感覚増進・立方体を切ってみるイメージと三次元の思考・「やってみれば出来る!」という子どもの自信〜」の話でした。

「立体を考えること」とプラモデル

プラモデルを作る事は「子どもの立体感覚」を養います。

日常生活が3次元なので、「立体を考えること」は本来は易しいことのはずです。

ところが、算数や理科で三次元の問題になると、

男子小学生

男子小学生これは

どうなっているのだろう・・・

二次元の問題よりも遥かに難しくなります。

その大きな理由の一つは、「三次元立体が二次元の紙に表現されている」ことです。

三次元が二次元に還元されているので、頭の中でそれを「二次元から三次元に戻す」必要があります。

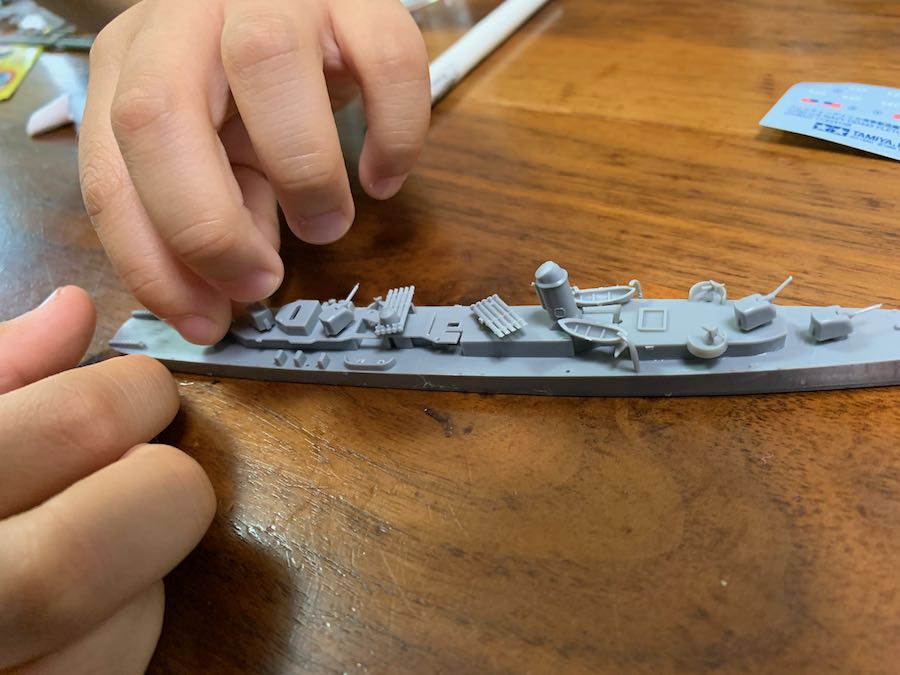

このように考えるとき、三次元のプラモデルを小さな頃から作成することは、

ここがこう繋がって、

こうなるんだ・・・

三次元の小さなパーツが、少しずつ形をなしてゆくことが実感できるので、とても大事です。

好奇心と「三次元への親近感」を育むプラモデル作り

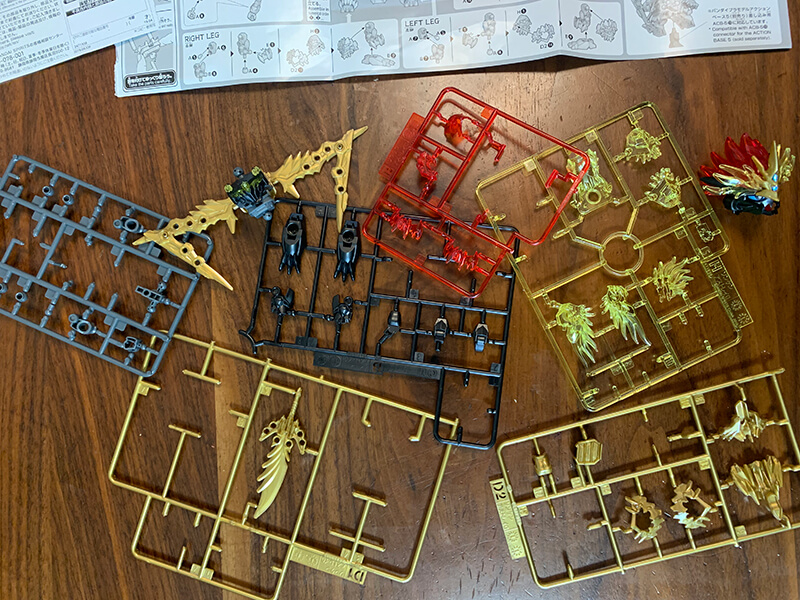

ガンダムでも車でも「プラモデルの形」と中学受験などで問われる形は、大きく異なります。

中学受験では、立方体や三角すいなどのシンプルな形状が出てきますが、シンプルなのに難しいのです。

それは「平面よりも立体は考えるのが、はるかに難しい」からです。

ガンダムの形をよく見ても、立方体等ではなく、むしろ形状は非常に複雑です。

プラモデルのパーツは、立体問題で登場する形とは「全然違う形」です。

そのため、「プラモデルのガンダムをじっと見つめれば、立体問題が解ける」にはならないでしょう。

一方で、プラモデルのガンダムや車を眺めていると

立体は

こうなっているんだ・・・

子どもなりに、色々と感じるでしょう。

様々な角度から眺めてみると、見え方が異なるので面白いです。

このような視点で、プラモデルを作ったり遊んでみることは、好奇心を育むでしょう。

日頃「立体・三次元の中で」普通に生活しているのですが、いざ「立体・三次元」を考えると

何だか、

すごく難しい・・・

「難しい」となってしまうことが多いです。

とても不思議なことですが、やはり「立体を紙の上で考える」のはなかなか難しいことです。

小さな頃からプラモデルを組み上げたり、レゴを作っていると「立体に対する親近感」が湧くでしょう。

この「親近感」は大事です。

「立体はわかる」という自分なりの自信

僕は、プラモデルたくさん

作ったから・・・

立体には自信あるし、

立体はわかるはず!

「立体は分かるはず」と思う姿勢が大事です。

立体に対して「分かるはず」という「自分なりの自信」が大事です。

適度な自信を持つ話を、上記リンクでご紹介しています。

「やればできるはず!」と思う事が大事です。

この時、何も根拠がなく「できるはず!」とは、なかなか思えないものです。

その「根拠づくり=プラモデル作り」を小さなうちにやっておくこと。

それは、長い目で見て非常に大きな意味があるでしょう。

レゴは、プラモデルと異なる「非常に良い面」があります。

それは、「自分で好きなように作れる」ことです。

プラモデルは「説明書通りに作る」のです。

そこで、自分が思いもつかないようなつながり方があったりして、それが学びになります。

プラモデル作ったら「終わり」ではなく、そのプラモデルを色々と眺めて、動かしてみたりしましょう。

そういう経験が子どもの「学びへの姿勢」を増長し、立体問題への姿勢・親近感を養うでしょう。

次回は上記リンクです。