前回は「子どもと戦艦大和のペーパークラフトをつくる 11〜将星たちが座乗した戦艦大和の艦橋・完成の青写真・イメージ・複雑なモノも「小さなモノの組み合わせ」〜」の話でした。

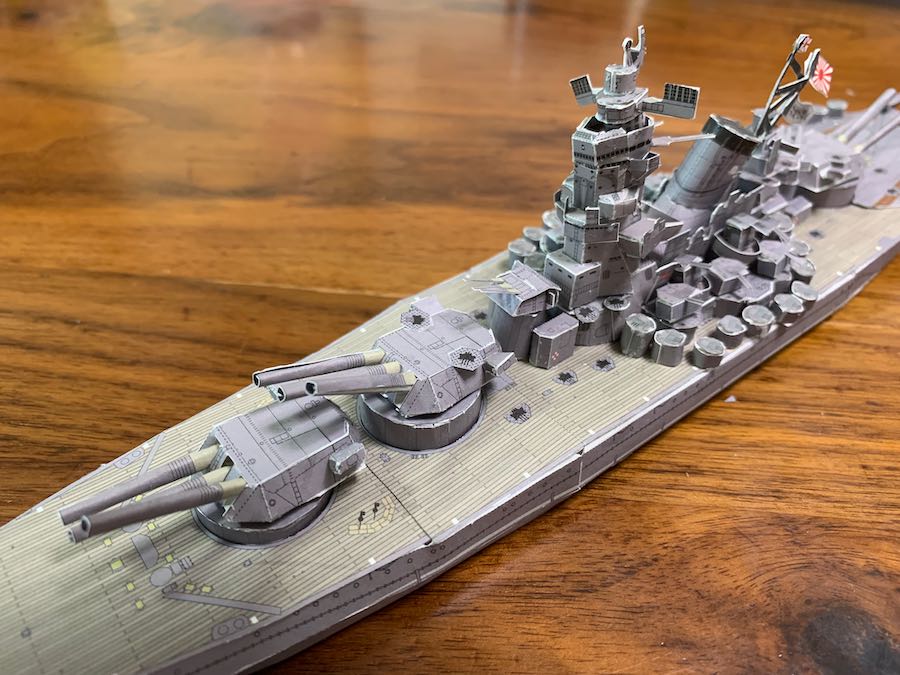

船から戦艦へ:完成のイメージ

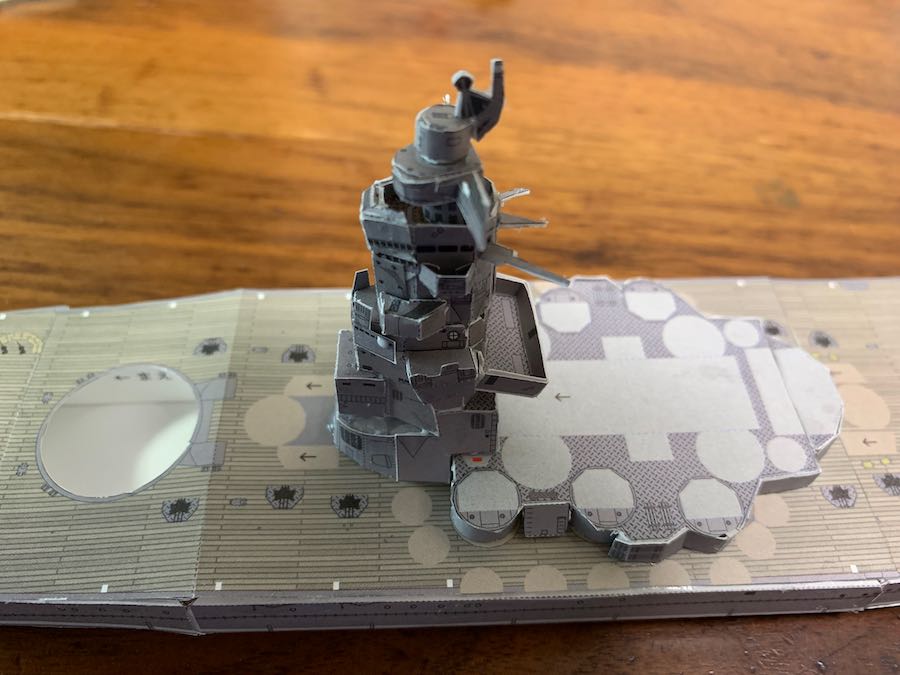

戦艦大和の艦橋が、完成してきました。

大和に艦橋をつけてみましょう。

子ども

子どもかっこいいね。

戦艦大和っぽく

なってきたね。

これで、船から戦艦へ、一気に変わった感じがします。

なんか、

完成に近づいたね。

子どもも嬉しそうでした。

斜めの曲面を展開する・切って広げる:円錐の展開図

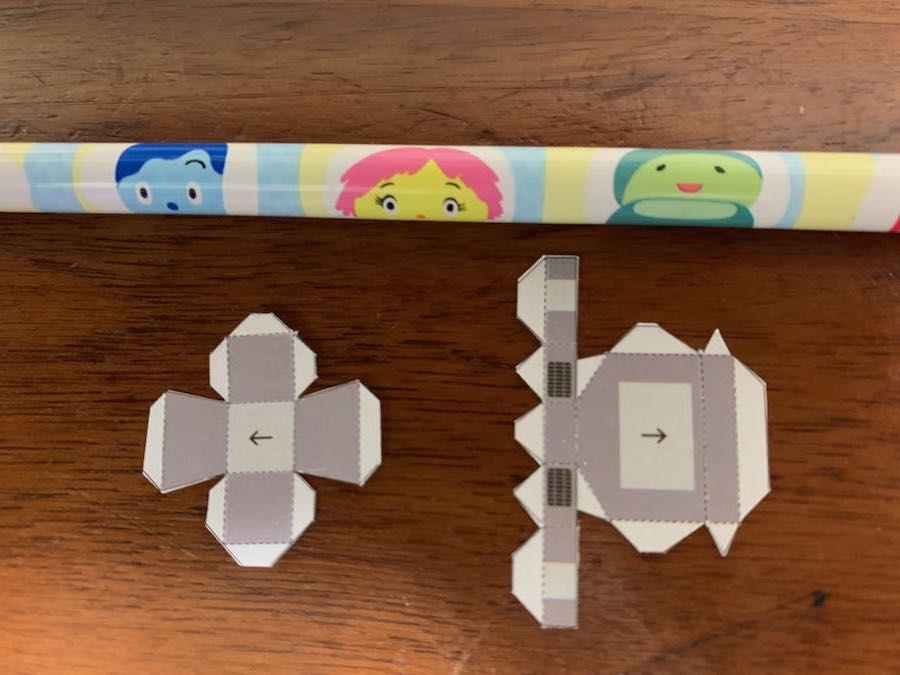

今度は、煙突やアンテナなどを作成します。

局面の形状の煙突(写真右上)は、2次元で非常に変わった形状をしています。

これ、

見て。

どんな形に

なると思う?

ちょっと

分からないよ。

これは、実際結構難しいですが、今までと同様に立体化してみます。

少し不思議な形の煙突と、アンテナが出来ました。

これは

面白い形だね。

あの形が、立体になると、

この煙突になったんだよ。

小学生にとっては、「円錐を切ると円の一部+円になる」のが不思議に感じるものです。

特に円錐の斜めの曲面を展開する(切って広げる)と、円の一部になるのは、面白く感じるでしょう。

中学受験などでも、円錐などの立体の問題が出て、円錐の斜辺の長さの計算の仕方を習います。

ここを切って、

展開すると、こうなります!

「展開するとこうなるから」と習いますが、一度作ってみると良いでしょう。

円錐の曲面が「円の一部で出来ている」ことを、きちんと理解することが大事です。

原理的には「頂点から底面の円への長さが一定だから」となります。

平面・立体図形は「こうなる」と覚えるだけでなく、実際作成してみると良いです。

すると、原理を理解すると応用力が高まるでしょう。

これ、

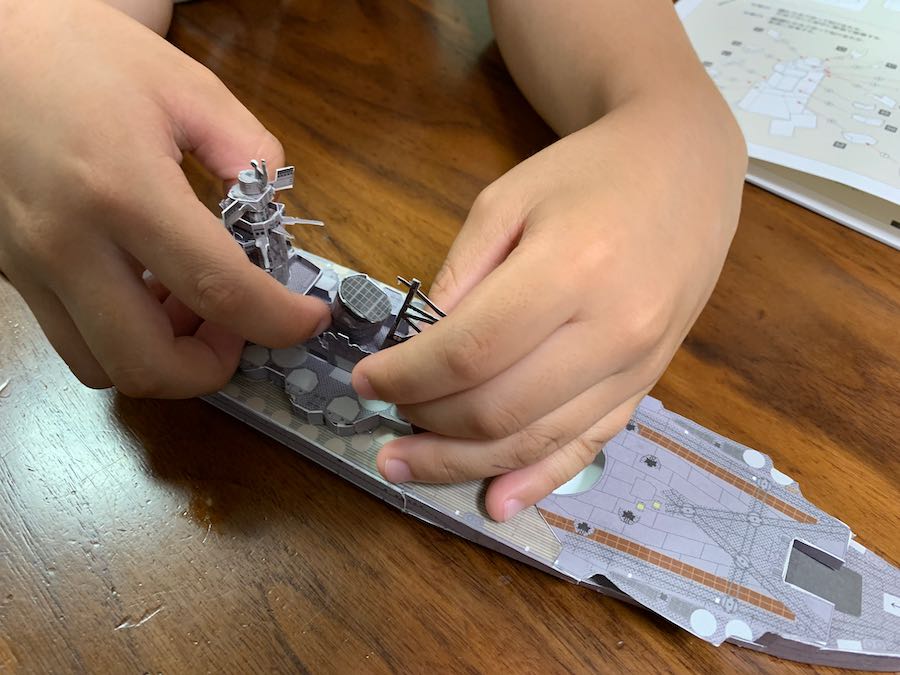

つけてみて。

うん。

やってみる。

少し複雑な形状ですが、慣れてきたのか、しっかりと接着できました。

知恵を生む「ものづくりの経験」

また小さめで、複雑な立体パーツを作ります。

これ、

作ってみて。

これは

難しいよ・・・

折ってみれば、

分かるからやってみて。

折れ目には、事前にカッターを軽く入れておくと、折りやすいです。

小さくて、折り込むのもなかなか大変ですが、子どもはトライしてみます。

なんとか、

出来たよ。

きれいに

出来ているね。

筆者が、少しピンセットで手直ししましたが、よく出来ていました。

これを突然作るのは、小学校低学年には難しいでしょう。

少しずつ作ってきたので、「出来るかも」と思ったのです。

その意味では、「ものづくりの経験」は「知恵を生む」とも言えそうです。

まだまだ細かなパーツがありますが、作成を続けます。

次回は下記リンクです。