前回は「理科の学力アップ・成績アップのコツ〜動くモノが2つ以上ある時・大きく描くとだんだん分かる〜」の話でした。

公式を理解して成績アップ:かっ車の動きを実験・観察する

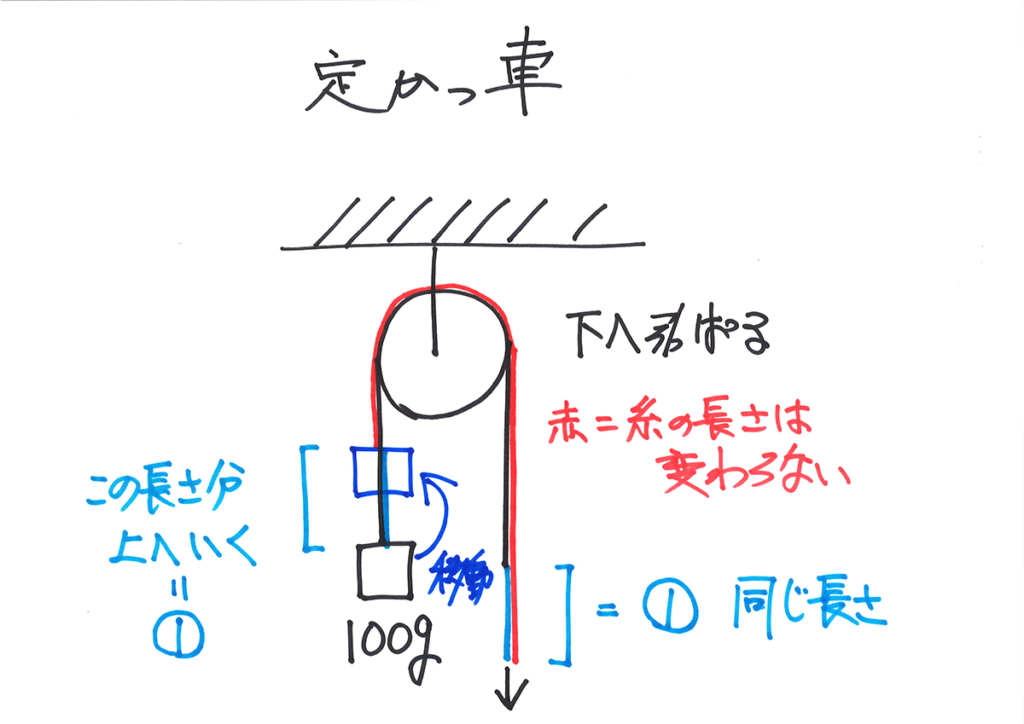

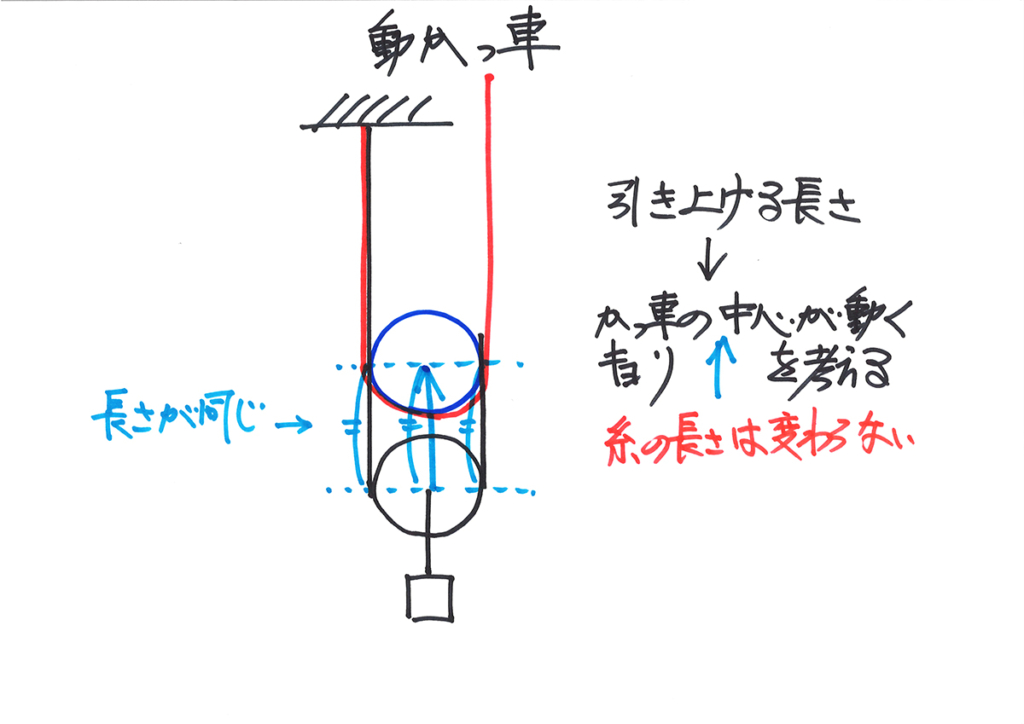

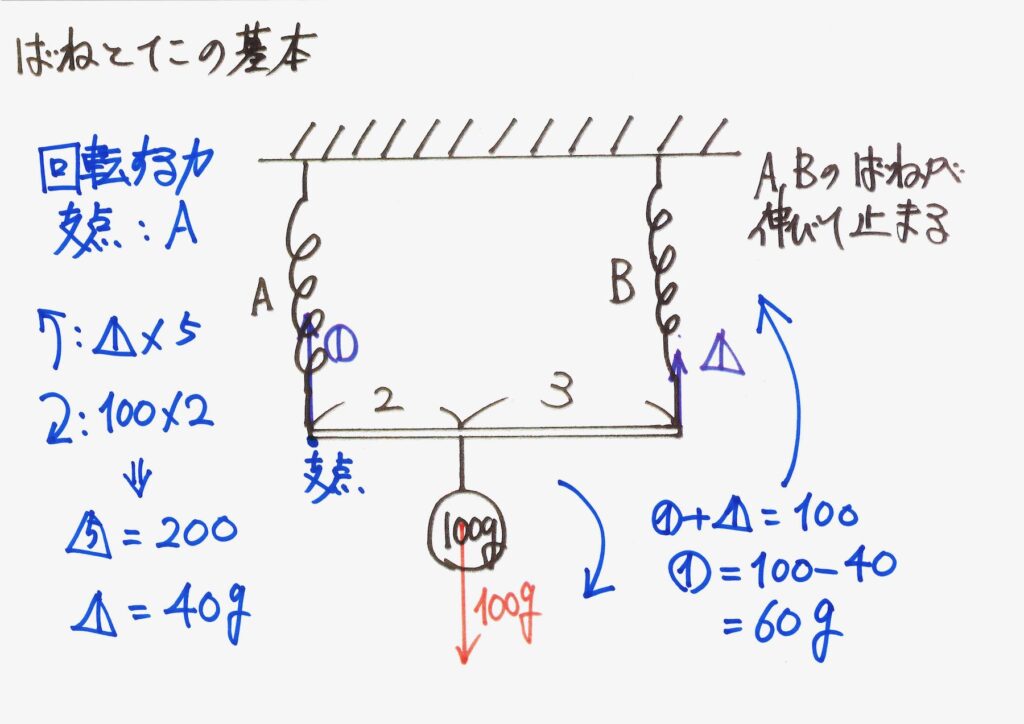

定かっ車・動かっ車のおもりの動きを描いて、重さと長さを考えました。

「かっ車が固定されている」定かっ車は、比較的分かりやすいですが、

男子小学生

男子小学生動かっ車は

かっ車が動くから、難しい・・・

「かっ車が動く」ために、描くのが難しい動かっ車。

動かっ車一つならば、描きやすいですが、動かっ車が2つ以上あると、

こっちが動かっ車が、こう動いて、

こっちの動かっ車は・・・

混乱して、

分からなくなってしまう・・・

とても難しくなってしまいます。

そこで、かっ車の個数やひも(糸)の本数で「公式化する考え方」があります。

この「個数・本数で公式」は、問題を早く解けるので良い面があります。

一方で、応用問題・実験問題等になると、

そもそも、

かっ車って、どう動くのかな?

こう感じて、分からなくなることがあるでしょう。

そのためには、「かっ車の動き」を一度しっかり実験する・観察すると良いでしょう。

一度でも「実際に実験して観察する」と、

あっ、かっ車って、

こう動くんだ・・・

しっかりしたイメージが湧くので、「公式を理解できる」ようになるでしょう。

実験を楽しむ姿勢:疑似体験から生まれる「学ぶ楽しみ」

かっ車は自宅で用意するのが難しいので、学校などで実験をする機会があると最も良いのです。

バネ・てこも「棒とバネを用意する」のは出来ますが、実際に実験しようとすると、

どうやって、

天井からバネを吊り下げたら良いのかな?

2本のバネを

しっかり水平に固定するのが難しそう・・・

絵で描くのは、比較的簡単ですが、「実際に状況を作る」のは難しいです。

そこで、学校などで実験する機会があったら、これまで以上に楽しみながら、

一生懸命実験を

楽しんで・・・

理科を

得意になろう!

こう考えながら、やってみましょう。

テキスト・参考書などで勉強するのは、自宅でも出来ます。

ところが、実験するのは「とても大変なこと」なので、貴重な機会と考えましょう。

実験って、面倒だなと

思うことがあったけど・・・

確かに自分の家でやるのは、

無理そうだから、これからはもっと楽しむ!

電気なども、たくさん実験すると良いですが、学校の実験の授業等も限度があります。

そこで、「一つで良いから、しっかり実験しよう」と考えましょう。

電気でもかっ車でも、「一つの実験をしっかり理解する」と、他の場合は動画などでも分かるでしょう。

そして、そのイメージを大事にして、実際に自分で描いてみると良いでしょう。

社会は、歴史でも地理でも「実体験する」のは難しいです。

歴史は大河ドラマなどで「疑似体験」が出来ます。

中学受験生には、少し難しくて「受験向け」ではないでしょう。

中学生〜高校生が趣味を兼ねて、大河ドラマなどを観るのは、とても良いことです。

筆者は中高生の時に、織田信長などの大河ドラマ・正月の歴史ドラマ・映画を観ました。

これら映像作品を観ることは、テストの点数には、なかなか直結しない傾向があります。

点数に直結はしませんが、興味を喚起する点においては非常に良いです。

興味が喚起されると、

あっ、ここ

少し面白いかも・・・

「学ぶ楽しみ」が生まれるでしょう。

小学生にとって、歴史を「疑似体験して、楽しく学ぶ」のが学習マンガの良いところです。

マンガで、西郷隆盛と大久保利通が喧嘩していたら、

あ、西郷さんと大久保さんが

喧嘩してるよ・・・

彼らが喧嘩している雰囲気をイメージしながら、読んでみましょう。

すると、様々な歴史の流れが楽しくなり、「自然と」頭に入ってゆきます。

実体験と疑似体験

考えるのも楽しいですが、「体験すること」は非常に大事です。

体験が積み重なると、イメージすることが出来るようになります。

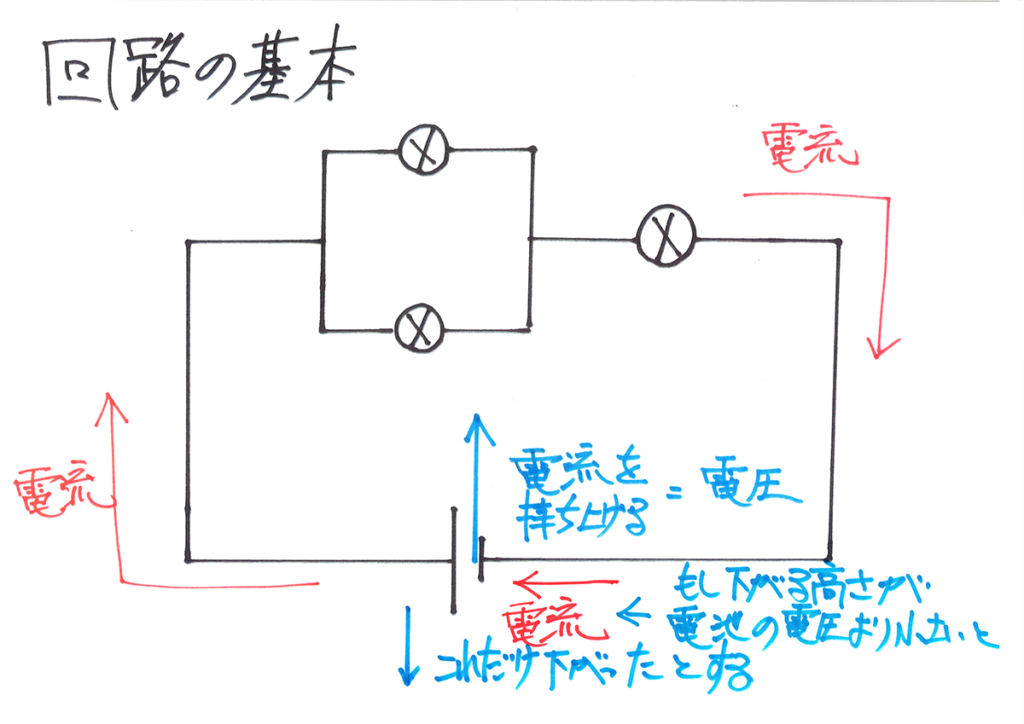

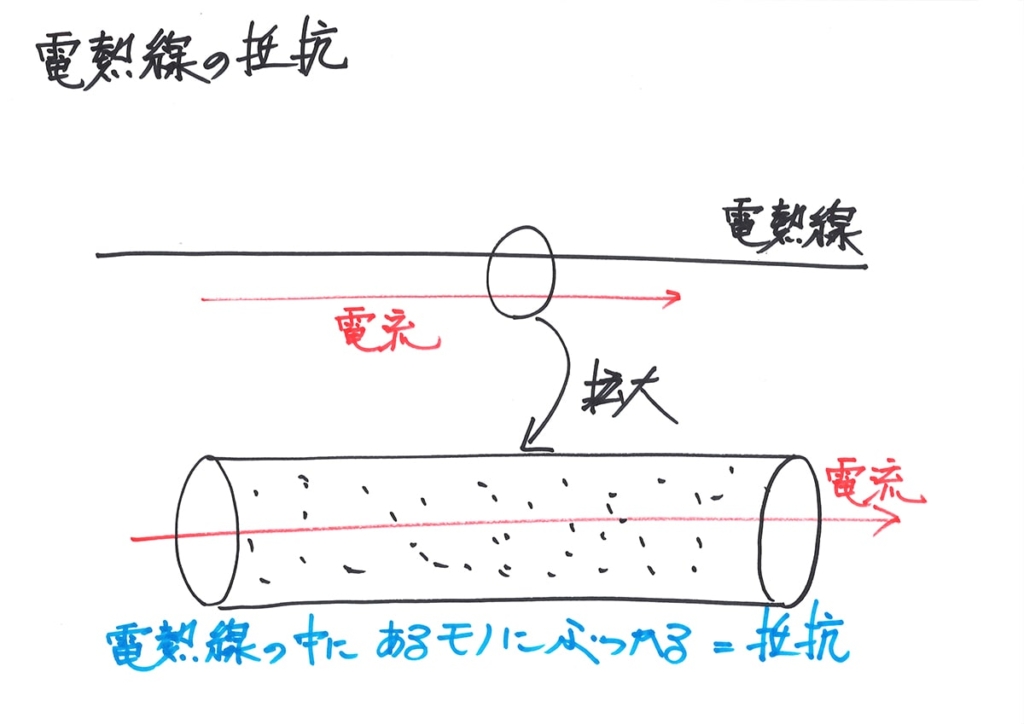

上の例のように、「電気・電流の考え方」などで様々な絵や図で説明があります。

これらを「実際に見る」のは、非常に難しいことで、高度な実験機器等必要な場合があります。

そして、「流れる電流を見る」のは、何らかの手段で「電流を可視化」しない限り、難しいです。

そこで、「見える・体験できる」実験や学習まんがのイメージも大事にしましょう。

実体験していると、疑似体験やイメージが生まれやすいでしょう。

そのため、頭の良し悪しよりも経験が大事です。

まずは、どんどん体験・経験して実験してみましょう。

未就学児〜小学校低学年は、ちょっとした実験も良いでしょう。

あるいは、どこかへ行ってみるのも良いでしょう。(上記リンク)

算数・理科は、「暗記」や「解法をストック」する方法で「テストの点数が上がる」場合もあります。

定められた時間内で「出来るだけ沢山・確実に答える」形式の試験。

実際には、その方が効率が良い面があるかもしれません。

もう少し「思考力をはかる」試験が望ましいですが、時間制限などで、限度があるでしょう。

そのため、「決まった時間内で」では「パッとわかる」効率も大事です。

中学受験・高校受験・大学受験においては、思考力を磨きながら、即戦力を身につける姿勢が良いです。

長期的視野に立った時、「考える姿勢」の方が望ましいのは明らかです。

テストで高得点を獲得するために、「考える姿勢を堅持して、テストの点数アップ」が最も良いでしょう。

実験や体験を楽しみながら学んで、テストの点数も上げましょう。

次回は上記リンクです。