前回は「出来事や人物をざっとノートにまとめて理解〜前九年と後三年・分からない知識暗記問題は「気持ちを切り替えて次」〜」の話でした。

地名や地形は地図でしっかり理解:「丸暗記に走らない」学習で得点力アップ

hs11_00ts

今年2025年、開成中で出題された社会(歴史)の問題です。

原題を一部改題してご紹介しますが、ほぼ原題と同一です。

hs11_103ts

歴史上の人物や出来事などの語句を答える問1のような問題に取り組む時は、

男子小学生

男子小学生(1)は〜で、

(2)は〜で・・・

考えて解いてみた後に、答え合わせをして、

あっ、(1)は違って、

〜なんだ・・・

(4)も間違えたから、

ちゃんと暗記しよう・・・

このように「出来た問題は良いけど、出来なかった問題は暗記」という人が多いと思います。

ここで、社会や理科で出来なかった知識の問題に対して、「暗記だけ学ばない」学習をお勧めします。

えっ?

だって、暗記するしかないでしょう・・・

今回は、問1の(2)〜(4)を考えてみます。

この問題は、概ね歴史の問題ですが、この部分は地理の問題でもあります。

hs11_131ts

「紀伊=和歌山」と「土佐=高知」は旧国名の中でも、特に知っていて欲しいです。

「前」「後」などが付くことが多い旧国名に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

紀伊は、「尾張・紀伊・水戸」の徳川御三家の一つです。

和歌山の位置も知っておいて欲しいですが、「大阪(昔は大坂と表記)の隣」であることも大事です。

御三家は、徳川家康の子どもたち、つまり二代将軍・秀忠の弟たちが藩祖の「特別な藩」です。

・尾張(愛知県)

・紀伊(和歌山県)

・水戸(茨城県)

徳川御三家の名称と位置は、しっかり覚えておきましょう。

徳川御三家の設立は1616年〜1619年で、主に家康の死後です。

設立は二代将軍・秀忠の時代でしたが、「将軍家を支える」存在の「別格」の御三家。

「御三家設立」は、家康の肝煎りと思われます。

徳川将軍の時代を

長く続けるのだ・・・

秀吉は、子どもが生まれるのが

遅く、さらに一人しか成人しなかった・・・

天下人となった豊臣秀吉の悲劇は、「子どもが一人だけで、遅すぎた」ことでした。

我が徳川を支える

特別な藩をつくれ!

場所は、一つは

ワシや信長殿に馴染み深く国力が高い尾張・・・

次に、京・大坂に

睨みを効かせ、太平洋に開いた紀伊・・・

そして、江戸に近く、

海を押さえる水戸だ・・・

おそらく、家康はこのように考えたと思われます。

地名や地形は地図でしっかり理解して、「自分なり」で良いので理由も一緒に理解すると良いでしょう。

「丸暗記に走らない」学習は、少し遠回りな面がありますが、得点力アップにつながります。

旧国名を「丸暗記」ではなく地図で確認:海に広がる武蔵国

hs11_100ts

(4)は、昔「武蔵」と呼ばれていた国に関して、

武蔵は現代の埼玉県、

東京都のほか・・・

神奈川県横浜市と

もう一つの市を含みますが、どこですか?

かつて、広大な国だった武蔵が、現代の「どこに当たるのか?」を尋ねています。

この答えは「川崎市」ですが、

川崎なんだ・・・

よしっ、武蔵国は「神奈川は横浜と川崎」!

このように「丸暗記」しても良いですが、少し考えてみましょう。

hs11_130ts

ここで、「ただ丸暗記」ではなく、昔の武蔵の国の地図を眺めてみましょう。

大きい国だったんだね、

武蔵って・・・

広大な土地を持っていた武蔵は、内陸部が広いですが、「海岸線が長い」特徴があります。

確かに、南に向けて

海岸線が広がっているね・・・

「武蔵:神奈川は横浜と川崎」ではなく、「海岸線が南に広がっている」特徴を考えると、

東京の中心部の南に

なるから・・・

そう考えると、確かに

神奈川の横浜と川崎になるね!

このように「地名を丸暗記」ではなく、地図の特徴を読んで、理解する姿勢が良いと考えます。

「武蔵などの旧国名の国境の確定時期」は諸説あります。

戦国時代まで「後進地域」であった関東は、実は水運が盛んでありました。

そこで、内陸に広い武蔵に対しては、「海岸線を広げる」配慮があったと思われます。

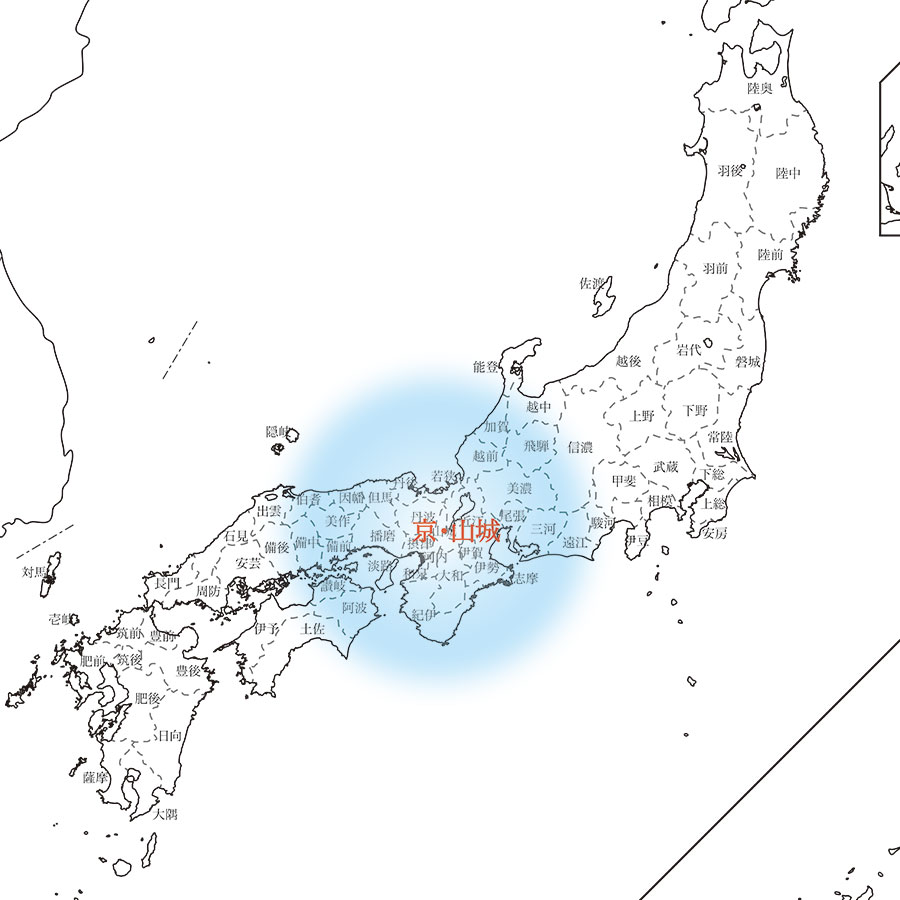

上の地図は、太閤検地などで判明した、戦国時代の旧国における石高のランキングです。

なんだか

変な日本列島だね・・・

この地図は、「石高の大きさに合わせて、地図がデフォルメ」されています。

武蔵は

2位の石高だね!

武蔵は、近江に次いで「米の生産量(石高)が2位の大国」でした。

石高が多いのは、

近畿地方が多いね!

戦国期までは、「京・山城・大坂中心」の国家像だった日本。

近畿地方は、当時人口が多かったので、琵琶湖がある近江や海沿いの国々ではお米がたくさん取れました。

戦国大名に対しては、

前田家は

加賀100万石!

このように「〜万石の大名」という認識がありました。

当時は、お米は「貨幣の代わりになる」ほど重要な存在で、主食であるお米の生産量は極めて重要でした。

極めて高い潜在力を持っていた武蔵は、旧国名の中では「最強国の一つ」でした。

戦国時代に「北条帝国」を築いた北条氏の原動力の一つが、「武蔵の巨大な生産力」でした。

余談ですが、筆者の母校である武蔵中学・高校の名前の由来は、武蔵国です。

武蔵中志望の人は、ぜひ知っておいて下さい。

このように、知識・暗記の問題は、様々なことを確認しながら理解すると良いでしょう。

理解が深まると、知識にも深みが出て、結果的に「暗記や知識が増える」メリットがあります。

問1 (1)源義家 (2)和歌山 (3)高知 (4)川崎

(5)徳川吉宗 (6)参勤交代 (7)日露戦争 (8)徳川慶喜

問2 (1)源氏物語 (2)藤原道長

問3 (1)兵庫県 (2)北条政子

問4 (1)足利義満 (2)明

問5 水戸藩

問6 (1)三内丸山 (2)大森

問7 (1)福岡県 (2)佐賀県

問8 イ

問9 (1) 歌川広重 (2)ゴッホ

問10 (1)松下村塾 (2)出来事:萩の乱 中心人物:前原一誠

(3)多数の松下村塾の塾生たちが、萩の乱に参加したから

問11 (1)明治天皇 (2) ア

問12 (1)エ (2)エ

問13(1)下関条約 (2)イ

問14 ウ

問15 (1)ジュネーブ (2)ウ

問16 (1)南満洲鉄道 (2)大日本帝国 (3)松岡洋右

次回は上記リンクです。