前回は「電気・電流のわかりやすい考え方・コツ 3〜電流の流れと電池の役割・〜ボルトの電池・電池の並列つなぎ・回路の対称性・算数と理科の似ているところ〜」の話でした。

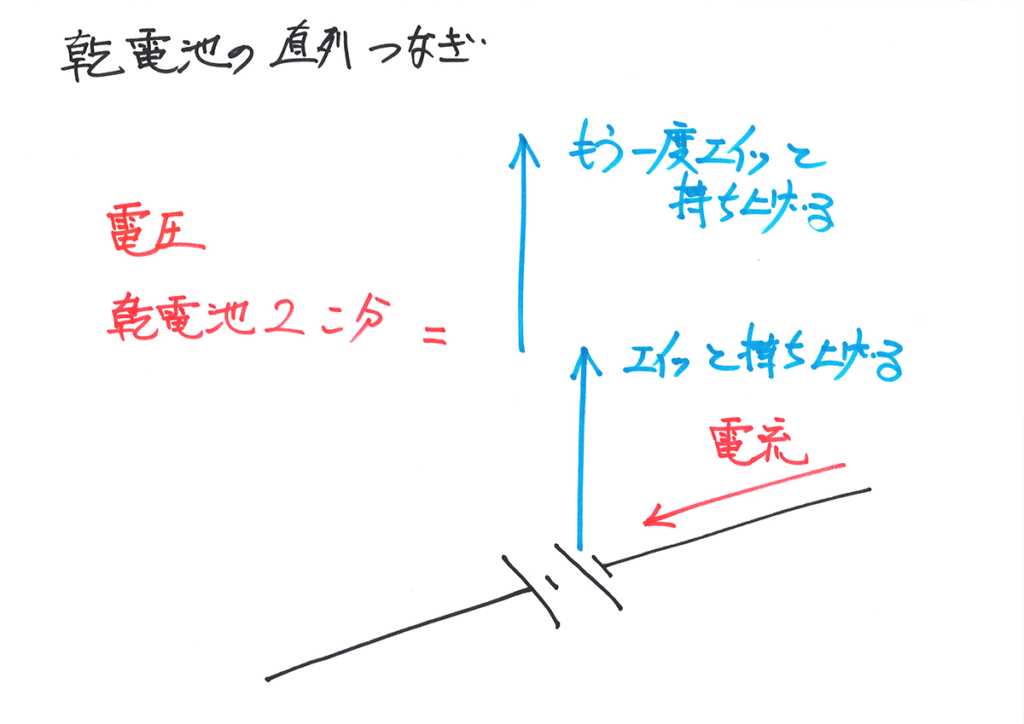

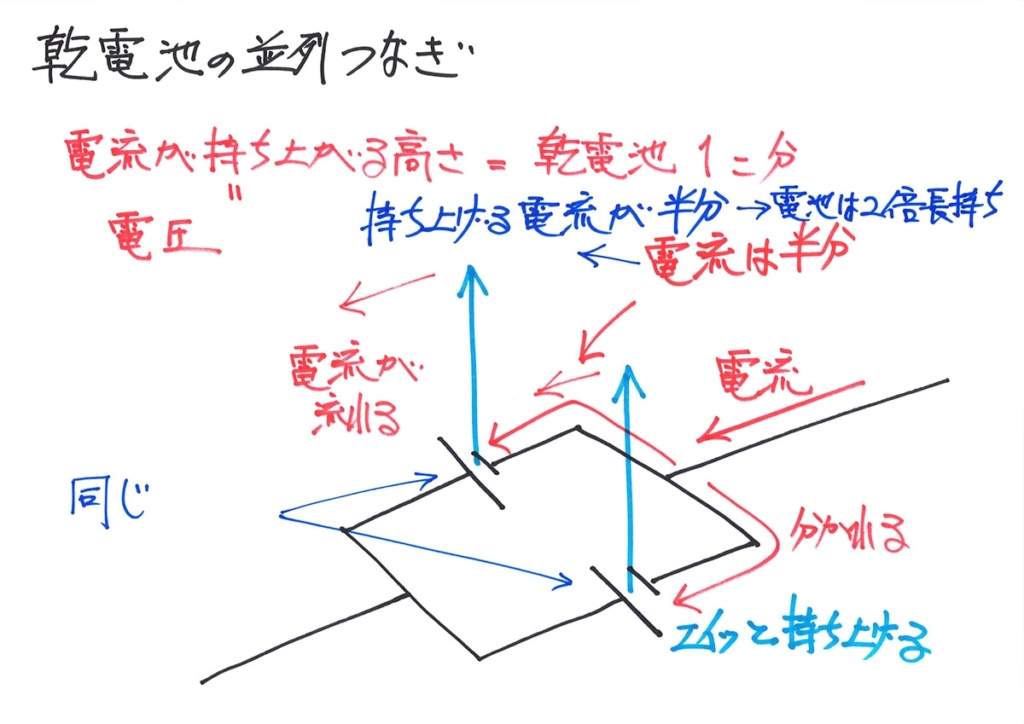

電池の直列つなぎと並列つなぎ

電池の直列つなぎ・並列つなぎの2つの場合で、しっかりイメージをしました。

電池

電池電流を上に

持ち上げるよ!

電池さん、持ち上げて

くれて有難う!

回路は「電圧が主役」で、電池があるから電流は流れることが出来ます。

電池は「電流をエイッと持ち上げる」役目をしていて、「持ち上げる高さ(電圧)」が決まっています。

大事な性質をまとめると、

・電流は、「電池の個数分の高さ=電圧」持ち上げられる

・電池の持ちは変わらない(流れる電流が同じ)

・電流は、「電池1個分の高さ=電圧」持ち上げられる

・電池の持ちは、並列電池の個数分長くなる(流れる電流が減少する)

このあたりは、

知っていたけど、イメージできた!

電流の流れを

描くと分かりやすいね!

稲盛和夫の「極めてクリアなイメージ」

「イメージをもつ」ことは、学ぶ上でとても大事です。

「イメージを持つ」というと、「芸術に属する特殊な人」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

僕は芸術系には

進まないと思うけど・・・

「イメージ」って

創造的な莞爾・・・

実際には「具体的イメージを持つこと」は、多くの方にとって大事です。

受験生の皆さんも「合格のリアルなイメージ」が大事です。

著名な経営者・セラミックスの研究の第一線にいた稲盛和夫。

私は京セラ(京都セラミックス)の

創業者です。

昨年(2021年)に亡くなってしまいましたが、非常に優れた経営者であり、技術者でありました。

優れた経営者・技術者だけではなく、人格的にも極めて優れていた稲盛。

京都セラミックス(現、京セラ)を率いていたスーパー技術者・稲盛。

独自の技術で様々な画期的セラミックスを開発し続けた稲盛は、「あるイメージ」を持っていました。

実物が成功する前に、稲盛の頭の中にあったもの。

それは、「極めてクリアなイメージ」でした。

こうすれば、

上手くいくはずだ!

あとは

念ずるのみ!

この「具体的イメージ」が、数々の大きなブレイクスルーにつながったのでした。

このように、「イメージを持つこと」は、とても大事です。

電池の直列・並列のことは、「簡単なこと」や「当たり前のこと」かもしれません。

これらの「当たり前のこと」をしっかり、具体的にイメージできると良いでしょう。

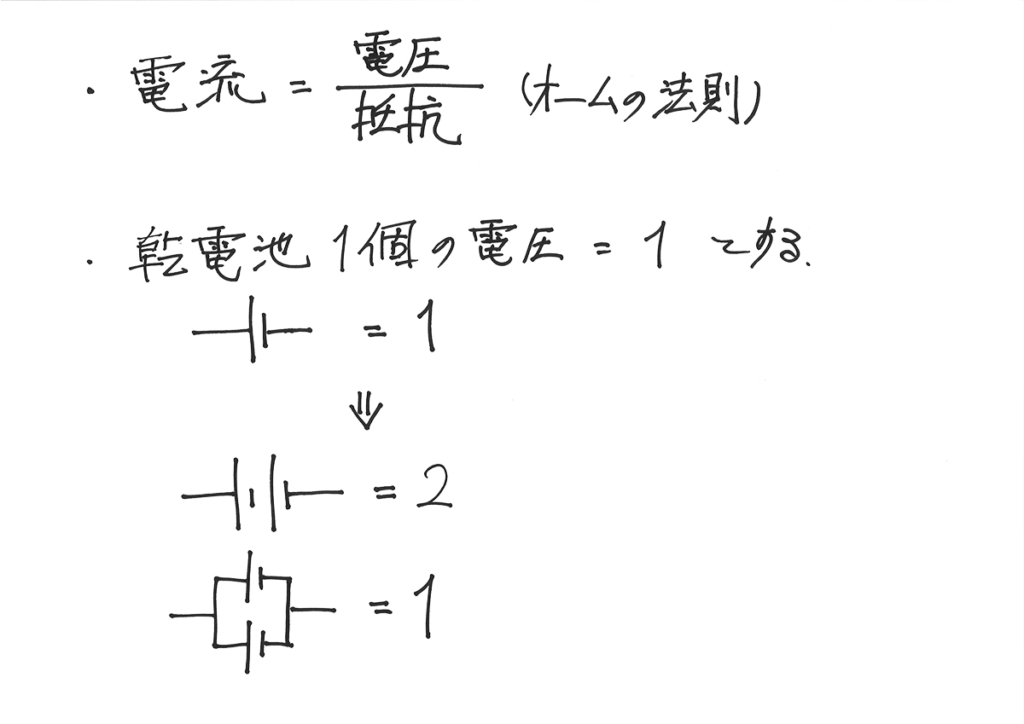

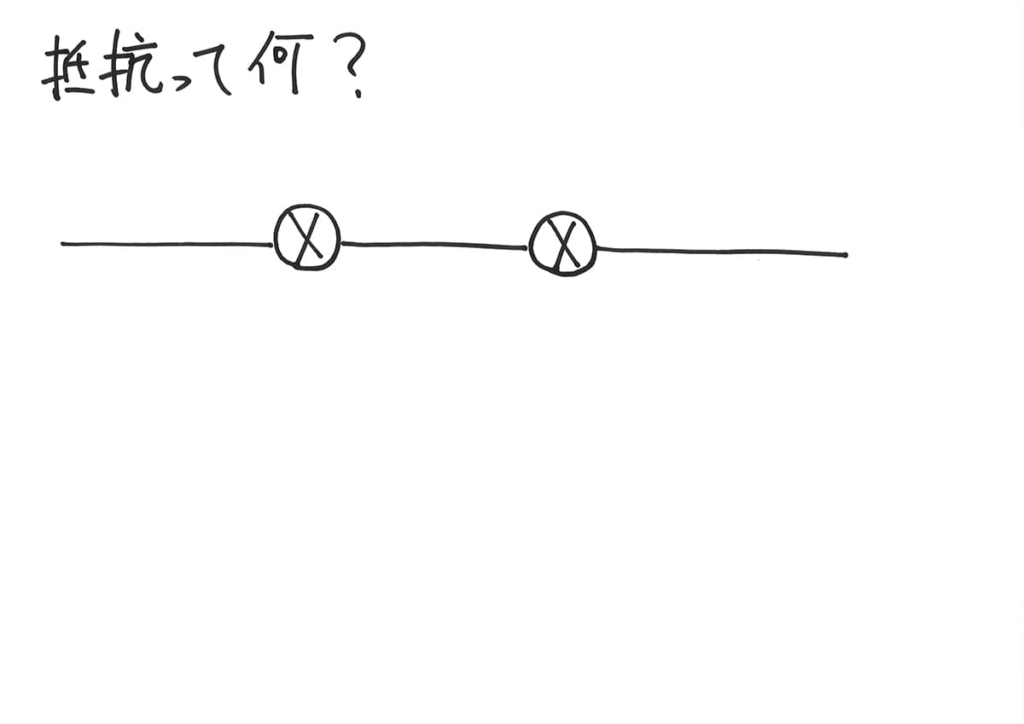

抵抗とは何か?:電流と電圧と抵抗

今回は、抵抗を考えましょう。

電流は、

抵抗に反比例するから、

電圧を抵抗で割ると、

電流になります。

「まずは、オームの法則を暗記」となると、電気が暗記科目みたいになるかもしれません。

電気はとても身近で、面白いので、興味を持って学ぶと良いでしょう。

電気なしでは、現代社会は成り立ちません。

そもそも、抵抗とは、なんでしょうか。

「抵抗とは何?」とは

考えたことがないよ・・・

抵抗って、

日頃あまり使わないけど・・・

何か

「邪魔なもの」って感じ・・・

日常会話では「抵抗」という言葉はあまり使わないですが、「邪魔なもの」のイメージです。

2005年頃、政治の世界で、一時期「抵抗勢力」と言う言葉が流行りました。

私の意見に従わない

人物たちは、皆「抵抗勢力」だ!

「抵抗勢力」は

排除するのだ!

こうして「抵抗勢力」という言葉が、メディアでよく使われた時期もありました。

「抵抗」は「邪魔者」であり、「あると困るもの」です。

そこで、「オームの法則で・・・」と法則を覚える前に、「抵抗」のイメージを持ちましょう。

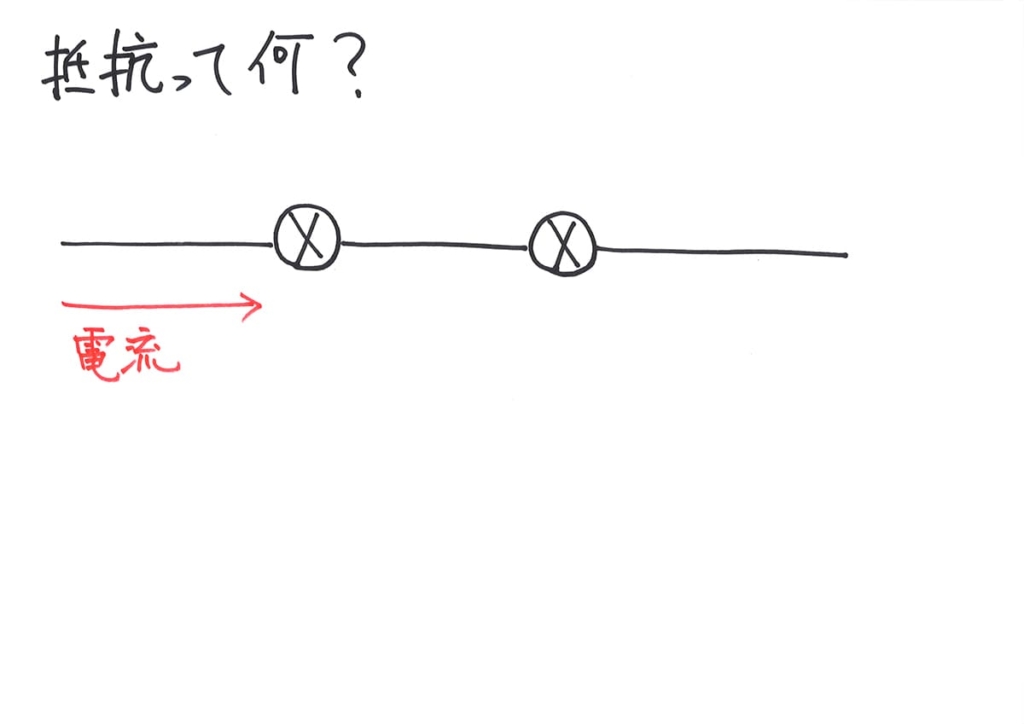

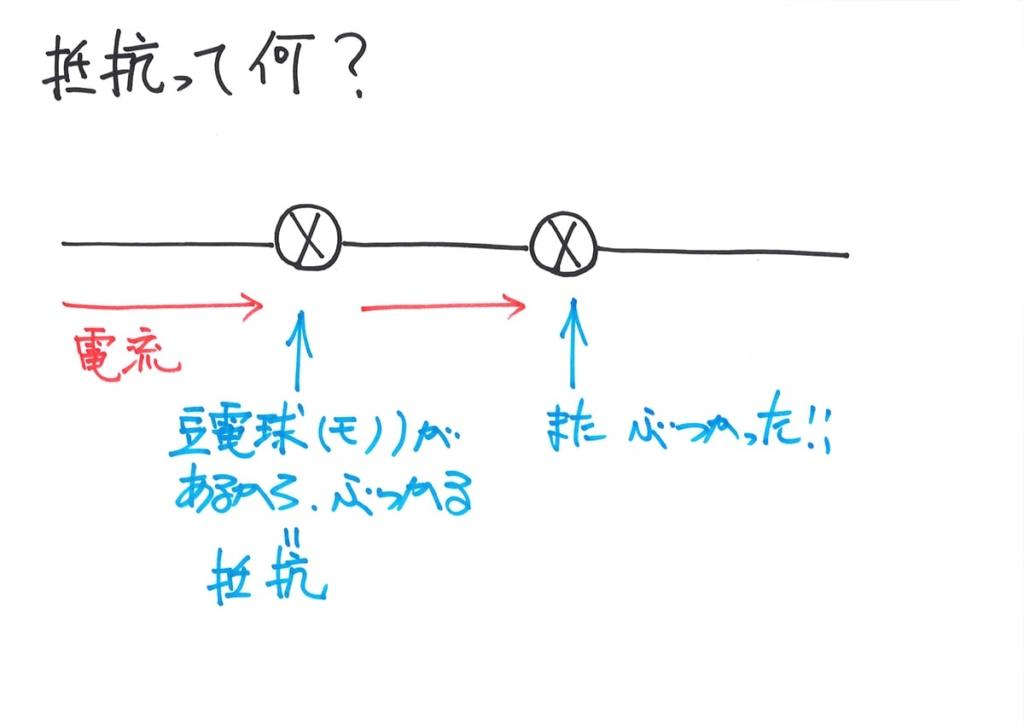

電熱線に二つの豆電球があるところに、電流が流れてくることを考えましょう。

「電流の流れ」を、実際に描いてみましょう。

電流が回路を流れてきました。

電線を

流れてきたよ!

あっ、

豆電球があるね!

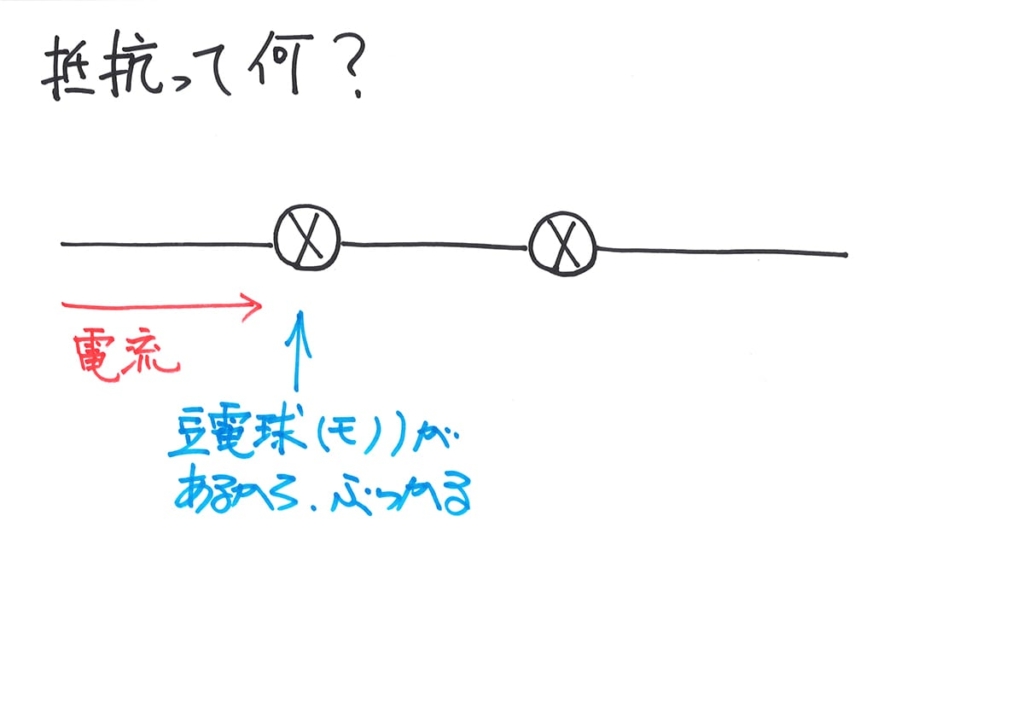

そして、豆電球でぶつかります。

僕が

豆電球を光らせるよ!

豆電球の中のフィラメント(タングステンという材料)は、「電流・電気が流れにくい」素材です。

フィラメントのところは、

電気が流れにくいから・・・

とても

疲れるよ・・・

豆電球の中にフィラメントというモノがあると、邪魔ですから、電流は困るのです。

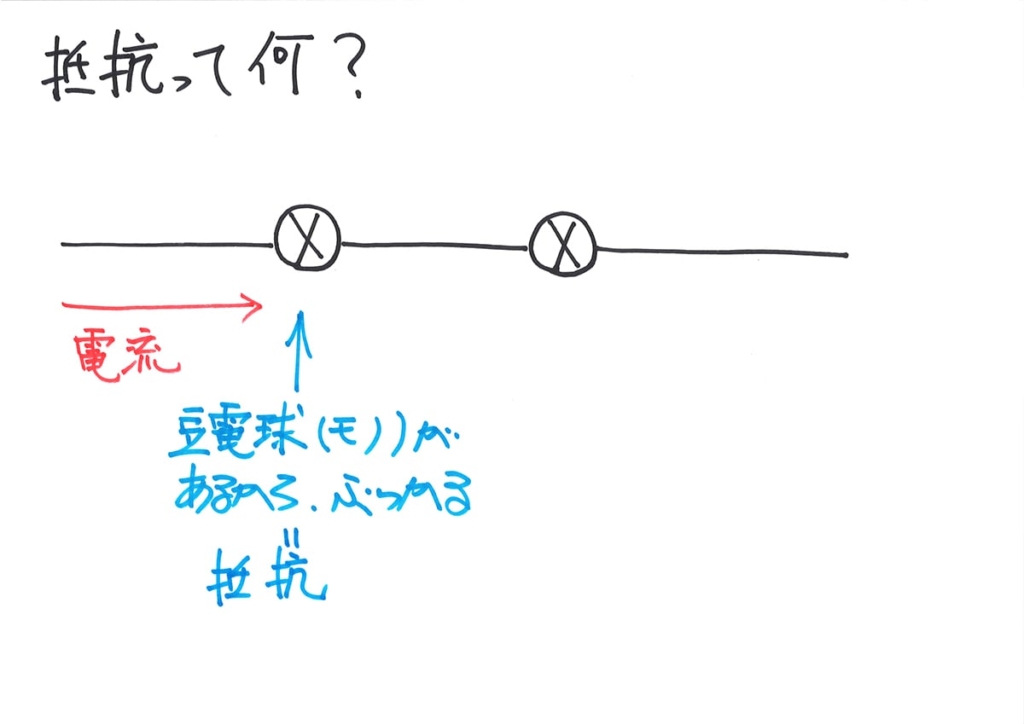

豆電球=モノにぶつかった時に、

電球(フィラメント)は

大きな抵抗だったよ・・・

「抵抗を感じる」から「抵抗」なのです。

みなさんが歩いていて、何かモノがあると歩きにくいことをイメージしてください。

なるほど、

だから「抵抗」なんだね。

豆電球にぶつかった電流は、

電球(フィラメント)が

あるのは困るな・・・

こう思って、少しダメージを受けてしまいます。

電球(フィラメント)を

通るときに、抵抗があったから・・・

熱が出たから、それで

豆電球は光ったよ!

その代わり、抵抗=豆電球に引っかかって

痛かったから、ちょっと電流が減っちゃったよ・・・

その代わり、抵抗=豆電球に引っかかって

痛かったから・・・

ちょっと電流が

減っちゃったよ・・・

そして、流れていた電流が少し減ってしまいますが、

ちょっと電流減ったけど、

頑張る!

電流さんは、頑張って続けて流れてゆきます。

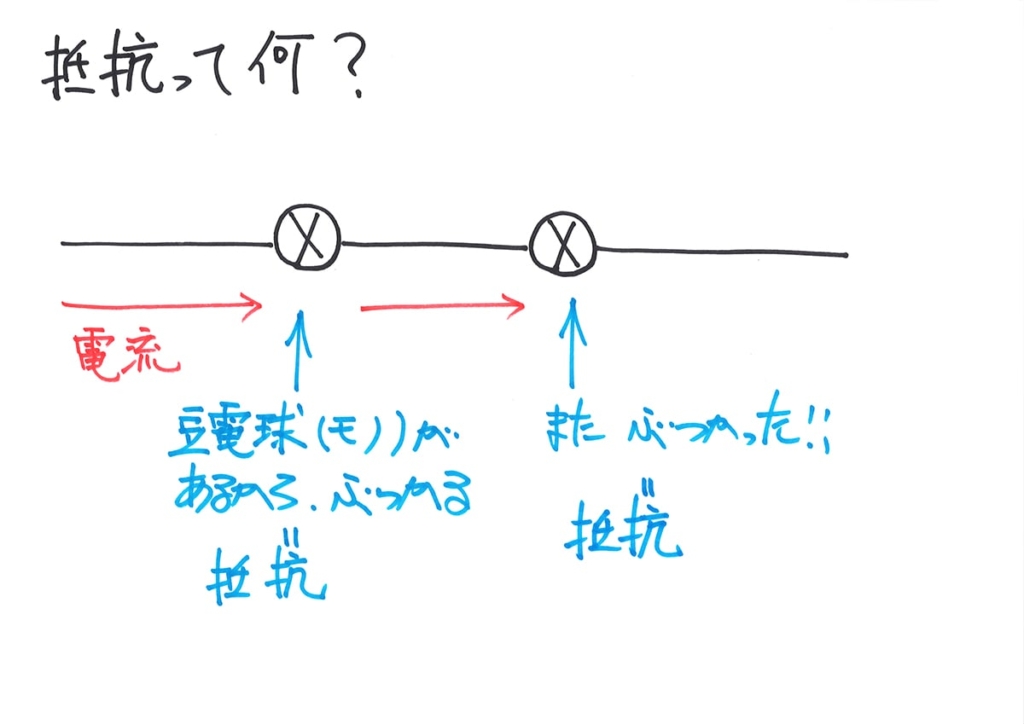

電流はさらに回路を流れてゆきますが、

また電球=抵抗が

あるんだ・・・

また、豆電球=モノにぶつかります。

また「電球=抵抗」にぶつかったので、「抵抗」があります。

また、

「抵抗=豆電球」か・・・

豆電球の中の

タングステンは、通るのが大変で・・・

通るときに、「大きな抵抗」を

感じるから、熱が出るよ・・・

でも、その熱で電球を

光らせるよ!

電流は、タングステンなどの抵抗の中を突き進み、熱を発して電球を光らせます。

また、抵抗受けて、

疲れてちょっと電流が減っちゃったよ・・・

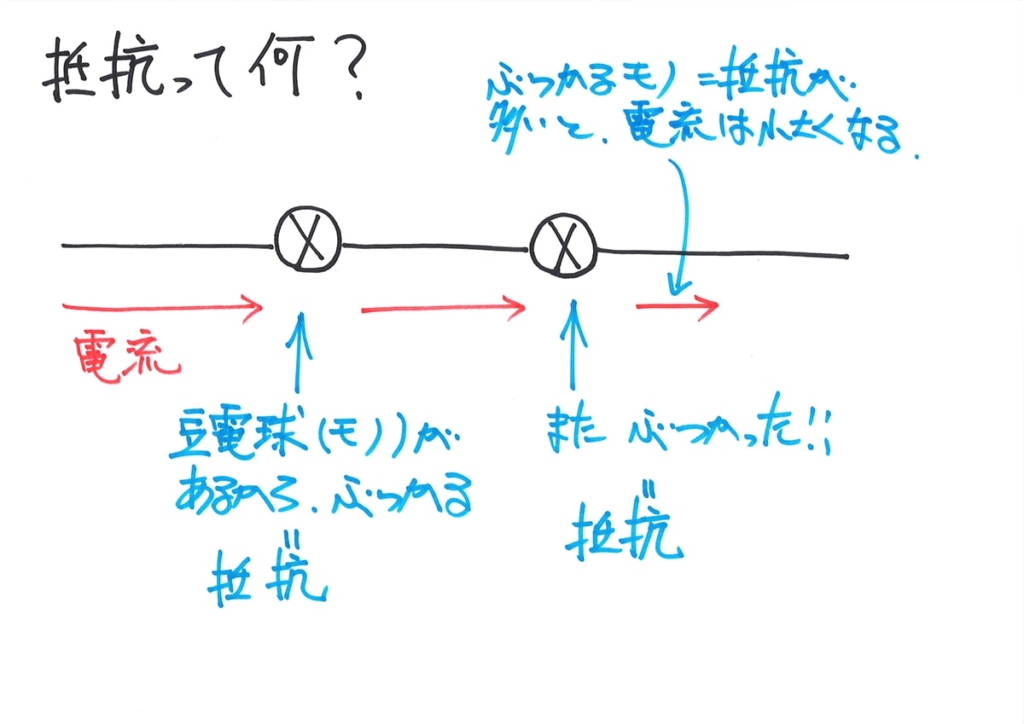

ぶつかる「豆電球=抵抗」が多いと、抵抗が大きくなるので、電流はどんどん小さくなります。

このように、電流さんは豆電球という「抵抗に合いながら、流れ続ける」のです。

頑張って

回路を流れ続けるよ!

そして、抵抗を受けて電流が減ってしまいますが、その熱(エネルギー)で豆電球を光らせます。

一周してきたら、

また僕(電池)が持ち上げてあげる!

電流から電気エネルギーをもらった豆電球は、その「電気エネルギーで光る」のです。

電球が光る理由って、

「抵抗」で出る熱なんだね・・・

豆電球は「抵抗」で、

電流からエネルギー・パワーをもらうのね!

この抵抗も、矢印のイメージで考えてみましょう。

「二つの抵抗が直列で並んでいると、2倍の抵抗」とイメージできるでしょう。

「オームの法則」とか「抵抗」とか

難しそうだったけど・・・

電流の流れを考えると、

分かりやすいね。

電流と抵抗のことが、良く分からなかったけど、

イメージできた感じがする。

電気の問題は、しっかり「目に見えない電流」をイメージして、描いて考えてみましょう。

頭で考えてパパッと分かることも大事ですが、地道に描いてみるのは、とても大事です。

そうして、一つ一つしっかり踏み固めるように学んでみましょう。

次回は下記リンクです。