前回は「前向きな気持ちで江戸に向かった家康〜徳川家の新たなスタート・上方エリアから田舎へ・織田信長と徳川家康・江戸へ向かう家康と徳川譜代の家臣たち〜」の話でした。

全く異なる江戸湊(湾)と東京湾

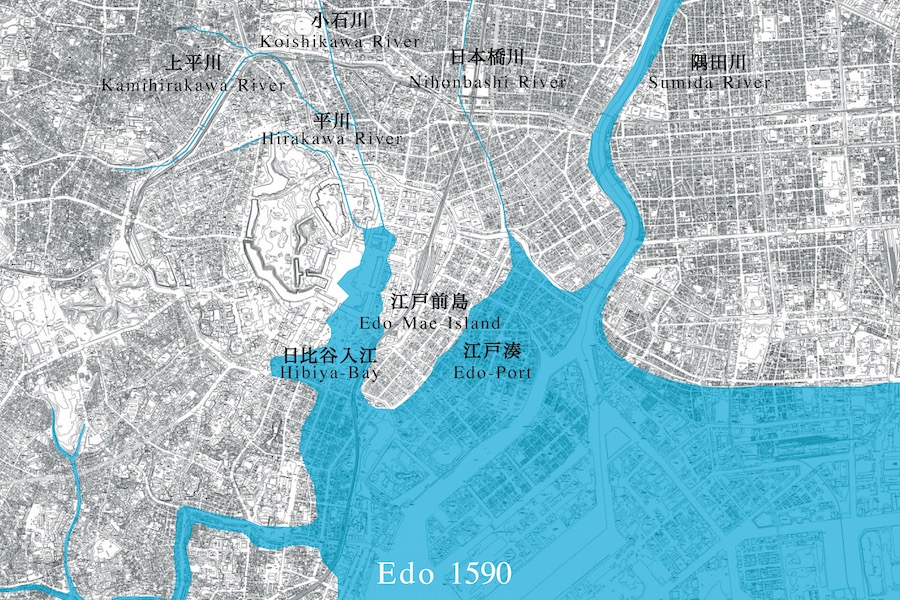

現代の東京都は全く異なる地形だった、かつての東京=江戸。

戦後の高度成長期に、東京湾の多数の埋め立てを行いました。

その時に、「現代の東京の骨格が変化した」とも言えます。

実は高度成長期の変化よりも「大きな変化」が江戸時代にあったのです。

現代と比較してみましょう。

家康が江戸に入った頃の上の地図で、最も特徴的なことを考えてみましょう。

男子小学生

男子小学生海や川の面積が、

全然違う!

東京で開発が

進んでいるのは知っていたけど・・・

こんなに違うとは、

思わなかった!

この日比谷入江って、

何?

広大な海も気になりますが、この日比谷入江は気になります。

「地形の違い」は「観察と記述問題に強くなるコツ」でもご紹介しています。(上記リンク)

ここでは、歴史的な流れを考えてゆきましょう。

由緒正しき田舎だった関東:征夷大将軍と関東・鎌倉

天下人となった豊臣秀吉から領土の移動を命令された徳川家康。

秀吉からの

命令か・・・

なんで、あんな奴に

我が三河・遠江・駿河から移動させられるのだ・・・

徳川殿、恩賞として

北条の莫大な領土を差し上げよう!

何が恩賞だ・・・

処罰に近いではないか・・・

家康が「昔から秀吉の家臣」であり、「秀吉に引き立てられた」なら受け入れる気持ちになります。

ところが、家康は秀吉の家臣ではなく、むしろ「目上の存在」だった家康。

何だかんだ言ったって、

私は織田殿の同盟者で元々は大名の出身・・・

猿は、織田殿に引き立てられ、

何者かもわからぬ存在ではないか・・・

今でこそ「豊臣」という物々しい姓になっていますが、

そもそも、

秀吉は大した身分ではないではないか・・・

そもそも「姓があったかも不明瞭」な秀吉。

木下藤吉郎の名前で20代から、織田信長に仕え、その後に羽柴秀吉と改名した秀吉。

その羽柴秀吉と私は、

共に織田殿を支える立場であったのだが・・・

どうにも納得いかない家康ですが、もはや「やむを得ない」です。

住み慣れた浜松から

江戸か・・・

当時、京周辺と比較して、ド田舎だった関東。

実は歴史的には、関東は非常に由緒ある土地です。

日本で初めての武家政権・鎌倉幕府が誕生した地が、関東です。

幕府といえば「征夷大将軍」です。

後に徳川幕府となり、最後の将軍に至るまで「征夷大将軍」でした。

征夷大将軍の元々の立場は「蝦夷を征伐」する官職でした。

征夷大将軍となった人物では、坂上田村麻呂が有名です。

そもそも、かつては「国家のボス」は関白・太政大臣だったのです。

太政大臣・平清盛の時代から源頼朝の時代へ

武士として、初めて太政大臣になった平清盛。

平家にあらずんば、

人にあらず!

天下人となった平清盛の一党である平氏は、非常に強力な権力を持ちました。

そして、平清盛の死後、平家と死闘をくる広げて天下を取った源氏の頭領・源頼朝。

平氏を

倒したぞ!

これからは、

源氏の世だ!

そして、頼朝は朝廷に対して、「天下を納める官職」を求めました。

私を大将軍に

して下さい!

「大将軍」という役職がないので、困った朝廷。

大将軍などという

役職はない・・・

源氏のために、

「新たに役職を作る」のも、なんだのう・・・

いくら武家が武力を持っているとはいえ、朝廷の方が、本来は遥かに立場は上でした。

源頼朝が権力を握りつつある中、当時の天皇は後白河天皇でした。

平清盛とも散々やりあい、強力な政治力を発揮した後白河天皇。

平家を倒した功績は、

認める!

朝廷には朝廷の

プライドがある。

だが、無碍には

出来ぬのう・・・

やっと平氏という「目障りな存在」が消えたと思ったら、今度は源氏が乗り込んできました。

政治は

我ら朝廷に任せてくれれば良いのだが・・・

もはや

昔の時代には戻らんのかのう・・・

大いに苦悩する後白河天皇でした。

次回は上記リンクです。