前回は「成績を上げる方法〜親子一緒に勉強して「やる気」を高める・「難しそう」に見えて簡単なこと・「簡単そう」に見えて難しいこと〜」の話でした。

成績アップと育む好奇心:身近な「なぜ?」を大事に

小学校に入る前〜小学校低学年くらいの子どもと一緒にいる時。

身近な「なぜ?」「なぜだろう?」を大事にする姿勢が大事です。

その姿勢は、子どもの好奇心を育みます。

男子小学生

男子小学生これは、

なぜだろう?

小さな子どもは口に出さなくても、身の回りのことに結構関心を持っていて、

??

どうしてだろう?

子どもなりに、色々と考えていることが多いです。

それを、

これは、

なぜだろう?

「なぜ?」と口に出すことは、なんとなく恥ずかしかったり、

頭が良くないと

思われるかな・・・

「なぜ?と思うこと」を、気にしていることが多いです。

子どもたちには、「子どもたちの世界」があって、その中でお互い切磋琢磨しています。

みんな「褒められたい」気持ちで、

頭が良い、と

思われたい・・・

「頭が良いと思われたい」のが現実です。

小学校一年生にもなると、子どもはテストの成績で一喜一憂します。

「点数によって明確に優劣が付けられる」世界に突入する子どもたち。

子どもたちは、みんな、

良い点数

取りたい・・・

「良い点数」を目指すようになり、日常生活でも、

頭悪いとは

思われたくない・・・

こう考えて、口に出すのを憚ってしまうのでしょう。

本当は心の中で思っているであろう「なぜ?」の気持ちと好奇心。

この気持ちと好奇心を育てることは、子どもの教育上、大変重要です。

大発明家エジソンを生んだ「なぜ?」の気持ち

「大発明家」と言われるエジソン。

その84年の生涯の中で、2,332件の特許を取得しました。

すごいね!

特許一つでも

すごいのに、2,332件!

初めて特許を取得したのは

21歳の時!

大発明家エジソンは21歳から84歳の間の64年間に、2,332件の特許を取得しました。

発明のための研究が、

大好き!

発明のためなら、

睡眠時間は少なくても良い!

発明のための研究に没頭し続けたエジソン。

平均睡眠時間は、3時間程度だった様です。

晩年は、周囲に多くの協力者がいたので、獲得した特許の数も多かったでしょう。

64年間で2,332件の特許というのは、平均で考えると

2,332 / 64 =36.4件

なんと平均で「年間36件ほどの特許」を獲得したことになります。

これは、

36.4 / 12 = 3.0件

つまり、平均で「月間3件ほどの特許」を獲得していたエジソン。

感覚的には、「週に一つ特許を獲得」していたことになります。

すごい能力と

パワーだね!

常人では考えにくいほどの、膨大な特許を獲得したエジソン。

エジソンは、小さな頃から「考えることが大好き」でした。(上記リンク)

なぜ

なんだろう?

「なぜ?」を、いつも考えていました。

そして、学校でもいつも質問ばかりしていたエジソン少年。

なぜ、「1+1=2」

なんですか?

なんだ、

うるさいな!

そう

「決まっている」んだ!

だから、

なんで?

もう、お前は

学校に来るな!

えっ?・・・

小学校の先生から痛烈に罵倒されたエジソン少年。

もう

いいです!

私が

育てます!

我慢できなくなり、エジソンを小学校から退学させた母親。

「なぜ?」という探究心を持っていたエジソン少年は、内心ショックを受けたでしょう。

「なぜ?」と

聞いたらいけないの?

苦い経験をしたものの、ずば抜けた業績を上げた大発明家となりました。

「なぜ?」を大事にする気持ちを持ってみましょう。

コップの氷を見て「なぜだろう?」

例えばコップに氷を入れると、いくつかの現象が分かります。

・氷は水に浮く

・水の温度が常温程度以上だと、氷を入れた際に、「パキッ」と音がする

・氷に水がつくと、表面が反射して、キラキラ光る

・水に氷を入れると、氷が小さくなってゆく

・氷が小さくなるにつれ、水が冷たくなってゆく

上のような様々な事実があります。

大人からすれば、どれも「当たり前のこと」です。

でも、子どもにとっては「当たり前ではないこと」で、「とても不思議なこと」です。

「大人にとって当たり前」であっても、「きちんと論理的に説明できるか?」は別です。

こういう、ちょっとした身近な「なぜだろう?」は、子どもにも、

なぜだと

思う?

尋ねてみると良いでしょう。

え〜、

わかんないよ・・・

大抵の子どもは、「分からない」と言うでしょう。

「分からない」と答える時は、

間違っても

いいから、考えてごらん。

この様に子どもには、言ってみましょう。

少しでも「合ってそうなこと」を子どもが言ったら、

あ、いいね!

よく考えたね!

子どもは、どんどん褒めてあげましょう。

日々の日常生活にも、少し考えると「なぜ?」ということは結構あるものです。

旅行に出かければ、たくさんの「なぜ?」があります。

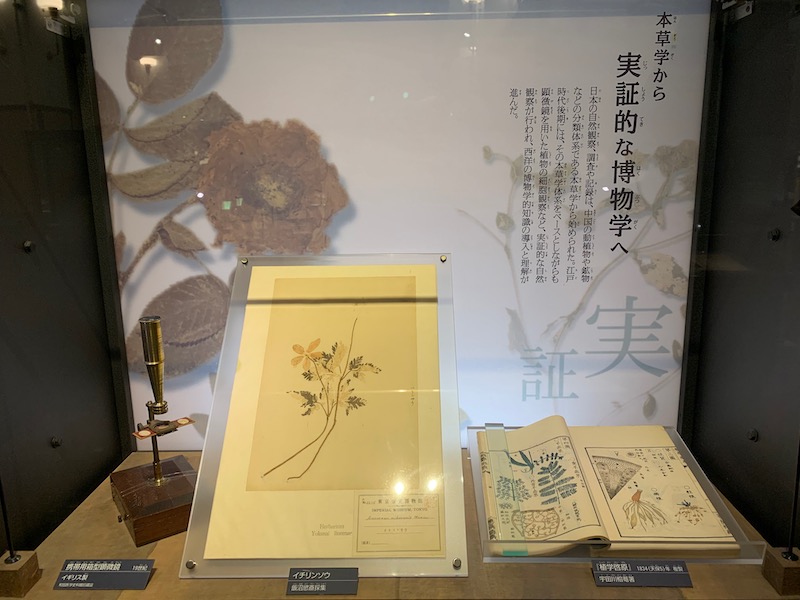

博物館や美術館に行けば「なぜ?」は、展示の中にたくさんあります。

そういう経験は、非常に大事です。

博物館などにおける「体系的に構築された、なぜ?」を知ることも大事です。

「身近ななぜ?」を大事にする姿勢は、より大事だと思います。

こういう風に考える姿勢は、子どもの主体性を育み、理科や算数への興味を育みます。

「理科が好き・好きではない」は、子どもの個性にもよります。

あまり

面白くない・・・

「あまり・・・」という子どもに対しては、無理に理科へ興味を持つ様に促さなくても良いです。

「主体性を育む」あるいは「個性を大事にする」事は教育の中で、最も大事なことの一つです。

小学校中学年〜高学年以上になっても、こういうことを親子で出来たらいいな、と思います。

この頃になると、子どもたちも自我や個性が強く出てきます。

自分が興味がないことだと、

なぜと

思う?

「なぜと思う?」と聞いても、大抵の場合、

別に

どうでもいいや・・・

「別に」となってしまいます。

小さい頃に、子どもが好奇心と主体性持てるようになるのが一番望ましいです。

さらに親子で一緒に、日々の生活が楽しくなるようになるのが良いでしょう。

「一緒になぜ?」と考えてみて、楽しく過ごしながら、子どもの大いなる好奇心を育みましょう。

次回は下記リンクです。