前回は「各地で着実に力を蓄えた国衆たち〜徐々に下へ権力移行した室町末期から戦国時代・戦国時代の象徴となった「桶狭間」・松平から徳川へ〜」の話でした。

鎌倉から室町時代を形作った守護・守護代及び重臣・国衆たち

Daimyo_A108ts

平安時代末期に、地域の有力者として自然発生した「大名」という存在。

その大名たちによって、各国が分国統治されていた状況に、源頼朝が守護・地頭を任命しました。

「各国トップ」である司令長官に守護を任命した鎌倉幕府創設者・頼朝。

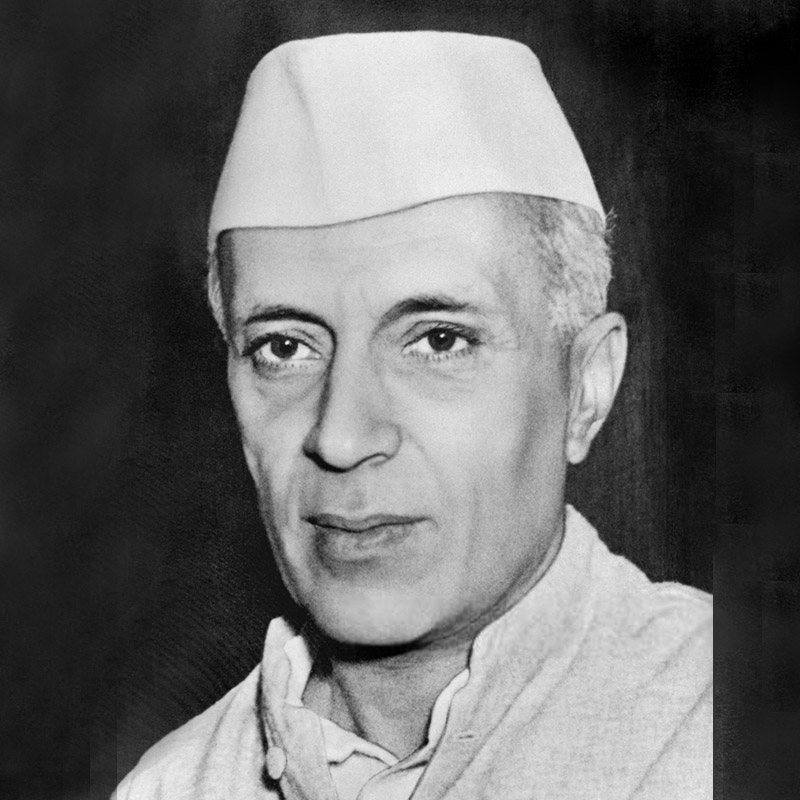

源頼朝

源頼朝この源頼朝が、「幕府」という

政治機構を生み出したのだ!

「幕府」という言葉自体は、江戸時代頃から使用された言葉です。

そのため、頼朝の時代には「鎌倉幕府」という言葉は「存在しなかった言葉」でした。

「言葉はなかった」ものの、「幕府という機構」を生み出したのは頼朝であり、巨大な変革でした。

Daimyo_C110ts

守護を補佐する守護代が生まれ、各国の統治が重層化し、安定化すると思われました。

各地には、武田・大友・島津・大内・今川などの守護出身の有力大名が生まれ、巨大化しました。

守護代の補佐役であった守護代も、その実力次第で巨大化してゆきました。

守護代出身の大大名には、長尾(上杉)・朝倉・尼子・三好などがいます。

Daimyo_F105ts

「下剋上」のなか、守護代の補佐役であった「守護代重臣」ものし上がってきました。

「守護代重臣」から大大名になったのは、織田家・伊達家などです。

Daimyo_G106ts

さらに、「守護代重臣の下」であった国衆・地侍から台頭する勢力も登場しました。

家柄としては「かなり下」ですが、徳川幕府創設者である松平(徳川)家も国衆出身です。

他に、戦国末に滅亡した北条氏、長州藩を生み出した毛利氏も国衆から成長した大名です。

「鎌倉・室町の秩序」の圏外出身の豊臣秀吉

天下人となった織田信長・豊臣秀吉・徳川家康は、「戦国三傑」または「戦国三人セット」です。

(戦国時代の)最後に

三人の人物があらわれて・・・

日本を多年の内戦状態から

救い出した・・・

外国の人の視点から見ても、信長・秀吉・家康は「三人でセット」です。

この中で、秀吉は「国衆出身ですらない」最下層の出身でした。

守護代重臣だった

織田家が天下に覇を唱えた!

最下層出身である、

この秀吉が天下を統一した!

「下剋上」の世の中において、「一番下の層出身」であった秀吉が天下を統一しました。

「鎌倉から室町の秩序」など、

私が叩き壊してみせよう!

この事実によって、「鎌倉から室町の秩序」が叩き壊され、解体されました。

最後は、この徳川家康が

長期政権を樹立したのだ!

一度は「最下層出身」豊臣家が天下を取ったものの、「一ランク上」の徳川家が幕府を開設しました。

守護地頭設立の1185年から、秀吉の天下統一1590年まで400年以上続いた「鎌倉・室町の秩序」。

この「400年以上続いた秩序」を破壊するのは、「身分が低かった」秀吉がうってつけでした。

「薩長土肥」の諸国(藩)の肖像

Daimyo_H101ts

今回は、徳川幕府幕末の薩長土肥の4つの家に関する話です。

「薩長土肥」と呼ばれますが、これらは「国名の頭文字」を繋げた呼称です。

それぞれ、島津・毛利・山内・鍋島のそれぞれの家が藩主として、支配し続けました。

各国の藩主を束ねた存在が徳川将軍であり、幕府と藩の「幕藩体制」と呼ばれます。

藩主たちを改易にしたり、

移動させる権力は我らにある!

「各国のトップの藩主任命権」を握っていた徳川幕府。

当時は、現代の都道府県とは異なり、「それぞれの藩が国(家)のような存在」でした。

そして、豊臣政権までは「明確に京・山城中心」が日本の国家像でした。

「京・山城中心の国家像」を「江戸中心」の国家像」の変化させるために、

各国のトップ=藩主は、

毎年、江戸に来なさい!

徳川家光は、参勤交代制度を設立しました。

参勤交代に関する中学受験の問題の話を、上記リンクでご紹介しています。

「各国トップ=藩主の任命権の掌握」によって、「江戸幕府」という統治機構を運営し続けた徳川将軍。

この点では、「各国トップ=守護の任命権の掌握」の鎌倉幕府と同質の政治機構でした。

鎌倉幕府:各国トップ=守護の任命権の掌握

江戸幕府:各国トップ=藩主の任命権の掌握

いわば、鎌倉時代と江戸時代は「各国トップを守護と呼ぶか、藩主と呼ぶか」の違いとも言えます。

Daimyo_H102ts

幕末に「薩長土肥」と「一まとめ」で呼ぶのは、それぞれの藩の名称の頭文字を並べたからです。

それぞれ、島津・毛利・山内・鍋島家がトップで、「藩の御先祖=藩祖」がいます。

薩摩藩藩祖・島津忠恒(家久)は島津義弘の子、長州藩藩祖・毛利秀就は毛利輝元の子です。

いずれも関ヶ原の合戦で「負け組」となりました。

Daimyo_H105ts

対して、土佐藩は「関ヶ原勝ち組」、肥前藩は「関ヶ原中立組」でした。

「関ヶ原負け組」大名の多くが潰される中、毛利はなんとか「領土の30%への減少」で済みました。

「領土の同等の減少」が見込れた島津は、家康と正面切って争いました。

以下では、関ヶ原の合戦を「関ヶ原」と呼びます。

「関ヶ原」勝利者のボスとなり、絶大な権力を握った家康。

この家康に逆らうものは

全員潰す!

家康と敵対することは「危険すぎる」事態でしたが、絶対に「安易な屈服」を避けたのが島津でした。

「関ヶ原」終了直後からしばらくの間、睨み合いが続き、薩摩周辺での「合戦寸前」まで行きました。

やむを得ん・・・

島津の領土削減は諦めよう・・・

「絶対権力者」家康に恫喝を続ける巧みな外交により、島津は「領土キープ」に成功しました。

この頃の島津の「徳川との熾烈な外交の戦い」に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

Daimyo_H107ts

そして、「勝ち組」土佐は「一気に領土(石高)が4倍」となりました。

「中立組」肥前は、戦国抜群の知恵と政治力を持った藩祖・鍋島直茂(信生)がいました。

鍋島直茂(信生)が上手く家康に取り入ったため、「中立でも領土削減なしでOK」となりました。

日本最大の政治革命を成し遂げた「薩長土肥」の諸国(藩)。

幕末に至るプロセスにおいて、「関ヶ原」は諸国(藩)にとって「根幹的存在」であり続けました。

次回は上記リンクです。