前回は「「薩長土肥」の諸国(藩)の肖像〜「鎌倉・室町の秩序」の圏外出身の豊臣秀吉・鎌倉から室町時代を形作った守護と守護代及び重臣と国衆たち〜」の話でした。

朝廷の枢要に座り続けた中臣鎌足子孫の藤原氏

古来から平安時代末期まで、天皇中心の「朝廷による政治」によって、国家運営が行われてきた日本。

当時は、「日本」という明確な名称は資料に散見される程度で、「倭」などの呼称がありました。

朝廷においては、正二位や従三位などの「位階」によって、人物を「ランクづけ」していました。

現代でも「位階」は存続していますが、特に高い位階は「死後贈与」が多くなっています。

藤原道長

藤原道長私は摂政に就任した

後に、従一位太政大臣となったのだ!

「大化の改新」の中臣鎌足に由来する藤原氏は、朝廷において超重要な立場に居続けました。

大化の改新・中臣鎌足に関する問題の話を、上記リンクでご紹介しています。

私は中臣(藤原)鎌足の

次男の不比等です!

私は正二位右大臣に

就任しました!

歴史上、様々な姓名の人が登場しますが、馴染みがない「不比等」という名前。

多くの人が、この「不比等」という馴染みがない名前を聞いて、不思議な感覚になります。

私は死後に、

正一位太政大臣を贈与されました!

そして、鎌足次男の不比等は、死後に「正一位太政大臣」を贈与されました。

基本的に、「正一位」は天皇・皇族、または神社の神などのみが成りうる「超最高位」です。

この「超最高位」に中臣鎌足の次男が、死後といえども就任したのは、藤原氏の力を物語っています。

その後、多くは藤原氏が太政大臣を務め、日本という国家運営がなされてきました。

太政大臣に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

一気に巨大化した令外官・征夷大将軍

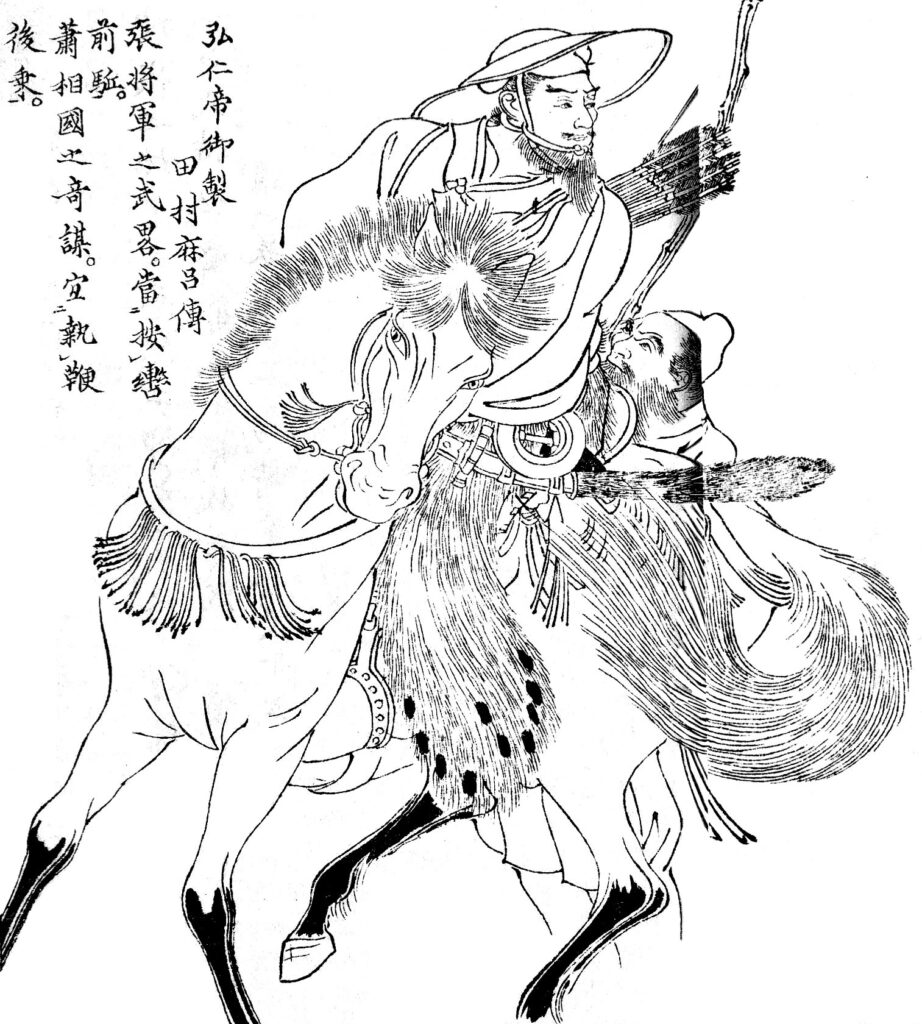

Daimyo_D104ts

源頼朝率いる鎌倉幕府によって、「各国トップ=守護」が各地で任命されました。

そして、「守護の人事権を握る」征夷大将軍が、政治の最高権力者となりました。

太政大臣・公家や朝廷の最高位:朝廷内の役職・官位の人事権

征夷大将軍・武家のトップ:全国の守護の人事権

それまで、太政大臣は、主に「朝廷内の役職・官位の人事権」を握っていました。

守護以前には、各国に「国司」がいましたが、国司の人事権は太政大臣より下位の役職が持っていました。

いわば、征夷大将軍によって、「各国を直接支配する体制」が確立されたのでした。

そもそも、征夷大将軍は、名前の通り「蝦夷を征伐(討伐)する」大将軍でした。

当時の京・山城の中央政権から見たら、

遥か遠い北の方(東北地方)で

蛮族が暴れている・・・

坂上田村麻呂よ!

征夷大将軍となり、蝦夷を征伐せよ!

ははっ!

私にお任せを!

このように、「必要があるときに設置された臨時の将軍」だったのが征夷大将軍でした。

武人にとっては、最高の栄誉(名誉)職だった征夷大将軍は令外官(りょうげのかん)でした。

・律令に規定がない臨時職

・中納言や内大臣など「臨時職」によって政権を円滑に運営

つまり、征夷大将軍は「一時的な役職」であり、「朝廷の枠外」の扱いでした。

この令外官であり、臨時職に過ぎなかった征夷大将軍というの役職。

その征夷大将軍が、頼朝によって一気に巨大化しました。

実は、鎌倉幕府を開設するにあたり、

私を大将軍に

任命してください!

頼朝が「大将軍」という「新設の役職への任命」を朝廷に要請した説があります。(諸説あり)

な、何?

「大将軍」だと?

なんのために

新たな役職が必要なのか?

守護と地頭を

統括する新たな役職です。

・・・・・

令外官と言えど、新たな役職を

作るのは異例で・・・

そこをなんとか・・・

新たな時代なのです!

守護と地頭などと言う

役職を許可しただけでも極めて異例・・・

頼朝は遠い関東で、

何をやらかそうとしているのだ?

ここは、ひとまず先例がある

令外官の征夷大将軍くらいが適当だろう・・・

おそらく、頼朝の「鎌倉幕府」は「臨時の一時的な統治体制」と考えていた朝廷。

朝廷は、「新設の役職設置」を避けようと考えたはずです。

頼朝よ!

征夷大将軍は、大変名誉である!

歴史も長く、多数の

先例がある征夷大将軍を授けよう!

そして、既にある役職・征夷大将軍に頼朝を任命したのでしょう。

朝廷側としては、平家の後の臨時の「一時的な組織のまとめ役」と考えていたでしょう。

新たな統治機構には

「新たな役職」が欲しかったが・・・

ここは、朝廷と揉めるのも

良くないので、やむなし・・・

はは〜!

頼朝、征夷大将軍となります!

こうして、日本的な「曖昧でうやむやのまま」征夷大将軍による幕府統治体制が生まれたと考えます。

「守護がトップの秩序」と天下人三人衆の家柄ランク

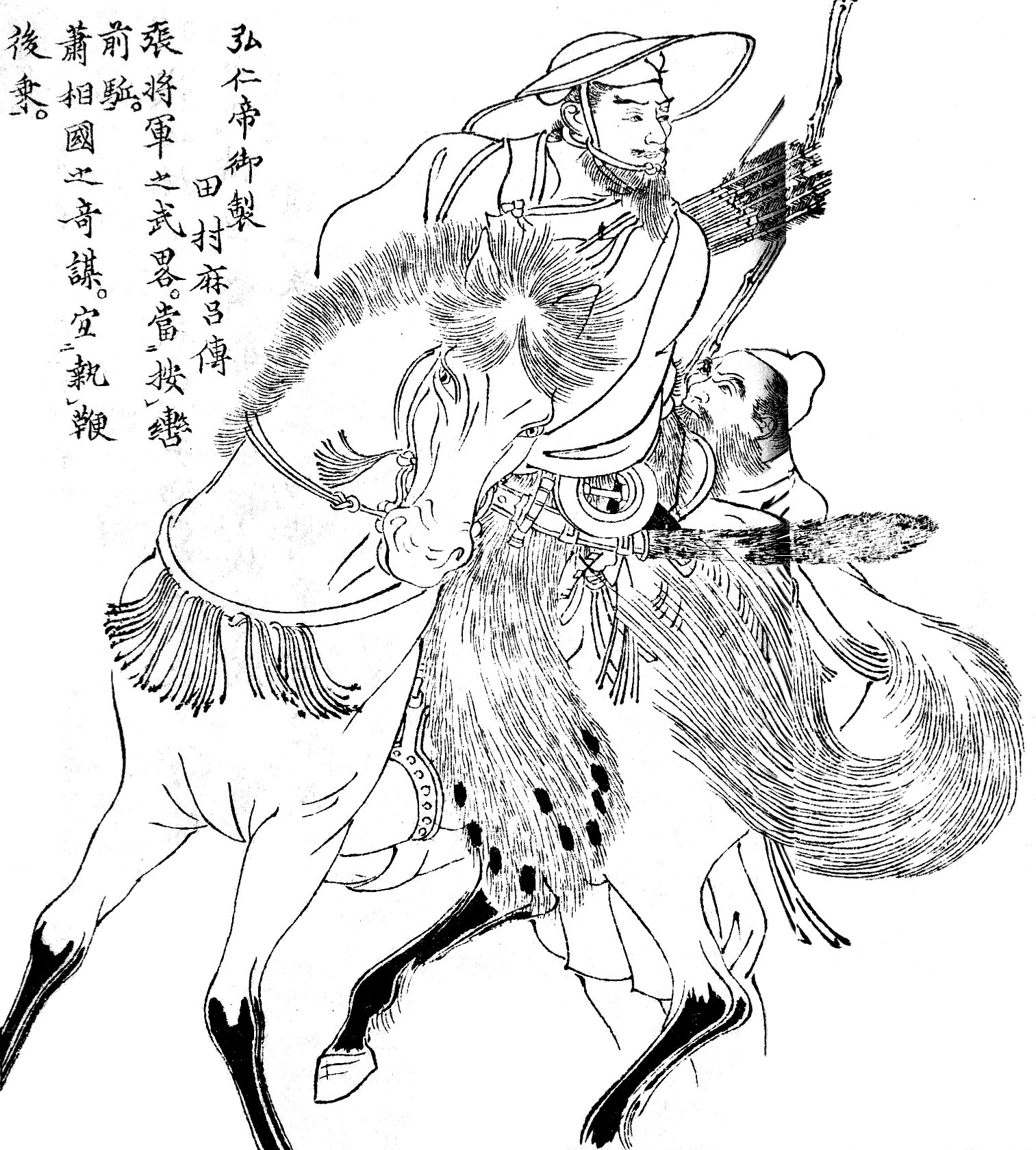

Daimyo_I101ts

こうして生まれた「征夷大将軍による幕府統治機構」によって、守護が各地に設置されました。

それまでに「国司による統治体制」よりも「武力による統治」が強かった守護。

日本各地の守護の設置は、「時代に適合していた」ため、室町期にも続きました。

そして、守護が残存したまま、有力守護は戦国大名化して戦国時代を迎えました。

守護の下には、守護代・守護代重臣・国衆や地侍がいて、足軽や商人はその下でした。

江戸時代に「士農工商」が規定されましたが、この頃から「武士は強い立場」となりました。

なんと言っても、軍事力によって「国や地域を守る」人たちは、領民にとって「最も大事」でした。

Daimyo_I102ts

前回までにご紹介したとおり、守護以下の「鎌倉〜室町時代の秩序」の中に、様々な家がありました。

ここで、戦国時代を制した「天下人三人衆=信長・秀吉・家康」に注目です。

彼ら「天下人三人衆」は、いずれも「低めの家柄」だったのが、極めて重要なポイントでした。

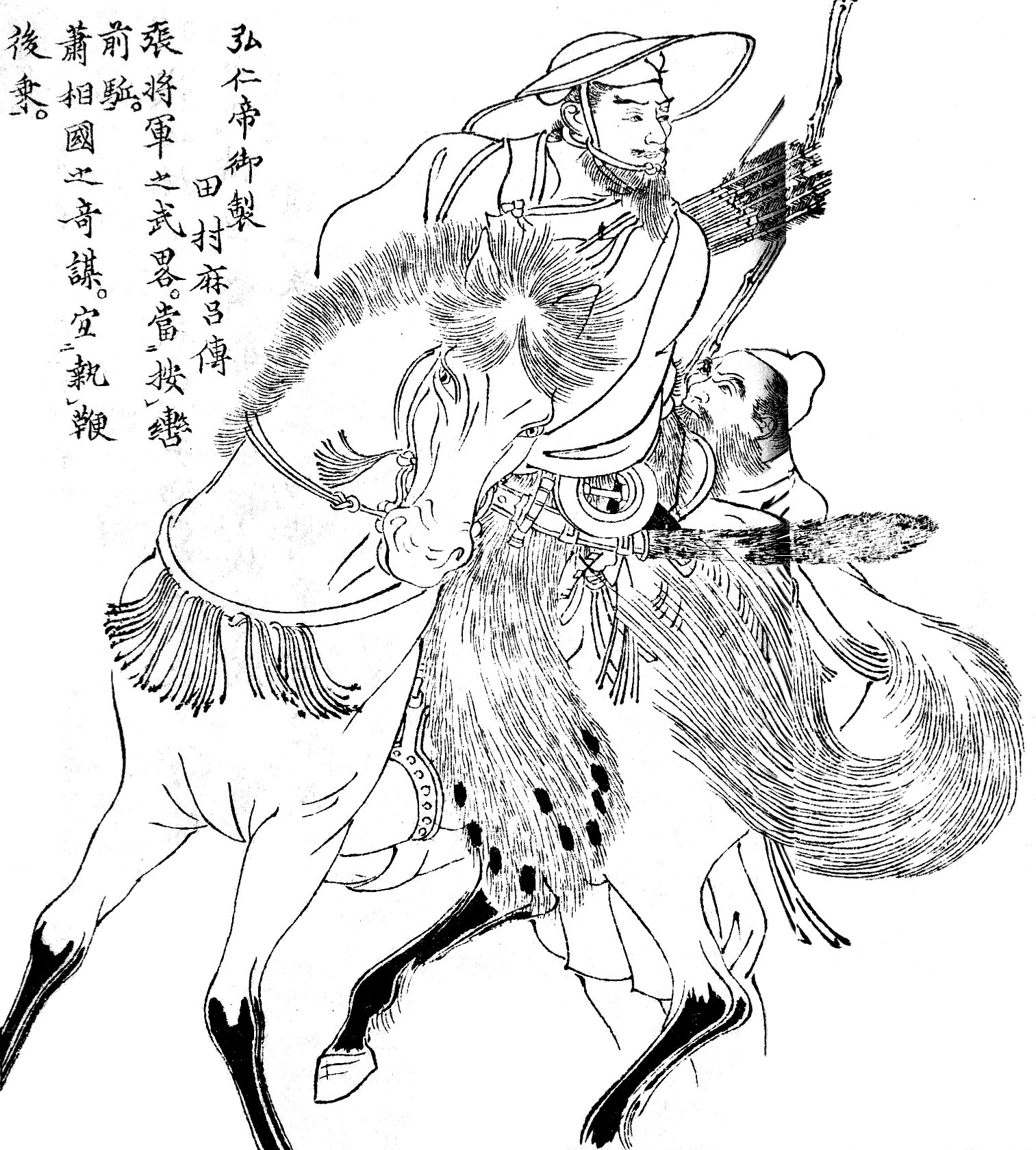

Daimyo_I104ts

敢えてランクづけすれば、「守護以下の秩序」は上のような形になります。

この「ランクづけ」は、筆者独自の目線であり、様々な意見があると思います。

信長の織田家までは、「守護がトップの秩序」の範囲内でした。

この信長の織田家は

守護代重臣だったが・・・

守護代も守護も倒して、

尾張から全国へ!

その後の秀吉で、一気にランクが下がり、「守護がトップの秩序」の範囲外となりました。

家柄がなんだ!

今の時代(戦国時代)は実力勝負!

最下層出身である、

この秀吉が天下を統一した!

「実力本位」だった織田家において、「家柄がそれほど重視されなかった」事実が重要でした。

極めて有能であり、かつて羽柴秀吉(木下藤吉郎)という名前であった豊臣秀吉。

秀吉の立身出世は、「何もかも革新的」であった織田家以外では「絶対に不可能」でした。

我が松平家(徳川家)は、

三河の国衆出身だ!

最後に、信長の同盟者であり「守護がトップの秩序」の一番下の家康が天下を統一しました。

頼朝が生み出した「守護がトップの秩序」は、戦国期にも脈々と生きていたのでした。

次回は上記リンクです。