前回は「「出来ない」から「出来る」ノートの描き方〜「丁寧すぎない」ノート・大きく描く効果・「学ぶ」は「真似ぶ」から・丸写しの大きな効果・少しずつ理解〜 」の話でした。

小学生のノートの良い書き方・まとめ方:自分の個性で書く・描く姿勢

小学生・中学生・高校生で「ノートの良い取り方・作り方」が、時々話題になります。

男子小学生

男子小学生どのように

ノートをまとめると良いだろう・・・

ノートに上手くまとめて、

テストの成績を上げたい・・・

大人の目から見れば「たかが試験・テスト」かもしれませんが、子ども〜青少年・少女は一生懸命です。

ここで「試験の点数ばかり追いかける」姿勢は、あまり好ましいことではないかもしれません。

一方で、

もっと

数学の試験の成績を上げたい!

もっと英語の読解力上げて、

英語の成績上げたい!

「点数を上げるために努力する」ことは、非常に好ましいことです。

「一生懸命学ぶ姿勢」は、子ども〜青少年・少女の「学びへの姿勢」の根幹です。

「試験の成績を上げる」ことを目指して、一生懸命学ぶ姿勢。

その姿勢こそが向上心につながり、様々なことへの好奇心を呼び起こして、

もっと、もっと

学ぼう!

色々学ぶことって

楽しい!

このような気持ちにつながることは大いに奨励されるべきことでしょう。

そして、努力の結果、試験・テストの成績が上がれば、

やれば

出来るかも!

もっと勉強して、

成績あげよう!

このようにポジティブな気持ちになれるでしょう。

この「成績を上げる」プロセスの中で、「ノートの上手な、良い作り方」を求める気持ちが出てきます。

「ノートの上手な、良い作り方」を考えてみましょう。

それは成績が

上がりやすい作り方かな・・・

ノートを作ることが目的ではなくて、

成績を上げることが目的だから・・・

「ノートを上手に作ろう」と考えると、「丁寧に・きれいに書く・描く」ことに集中してしまいがちです。

そして、

ノートにまとめるのに、

すごく時間がかかった・・・

このように「時間がかかる」ことが多いのが、ノート作りです。

その結果、

ノートにまとめたことは、

ほとんど全部頭に入った!

このように頭に入れば良いのですが、意外とそうでないことが多いです。

そう・・・

ノートにまとめても、なかなか・・・

きれいな「まとめノート」を、

作ったけど・・・

ノートを作ることは「学びの一部」です。

中学生・高校生はレポートなどを自ら作成することは、とても良いです。

「ノートの良いまとめ方」の話もありますが、

ノートのまとめ方は、

それぞれの方の個性次第です。

筆者は「良いノート・上手なノート」というのは「ない」と考えます。

えっ!

ないの?

「ない」というよりも、「良い、上手なノート」は個性があり「人それぞれ」だと思います。

大学生以降の実験ノートなどで、「実験ノートの作成するフォーマット」はあります。

対して小学生〜高校生のノートの作り方は、それぞれの個性によって「それぞれで良い」と考えます。

それぞれの方が「丁寧にノートを作って、しっかり理解する」になれば、それが良いです。

授業では、学校の先生・塾の先生が描いた内容をノートに写して理解を深めます。

その「写して理解する」プロセスは非常に大事です。

自分で勉強する際に、「ノートにまとめるのが好き」な方は「まとめノート」を作ると良いでしょう。

ノートにまとめたりするのは、

あまり好きではない・・・

このように「まとめるのが合わない」方は無理にノートのまとめない方が良いでしょう。

そして、コピー用紙などにどんどん書いて・描いて学びましょう。

実際に描く一つの例:大人の目線と子どもの目線の大きな違い

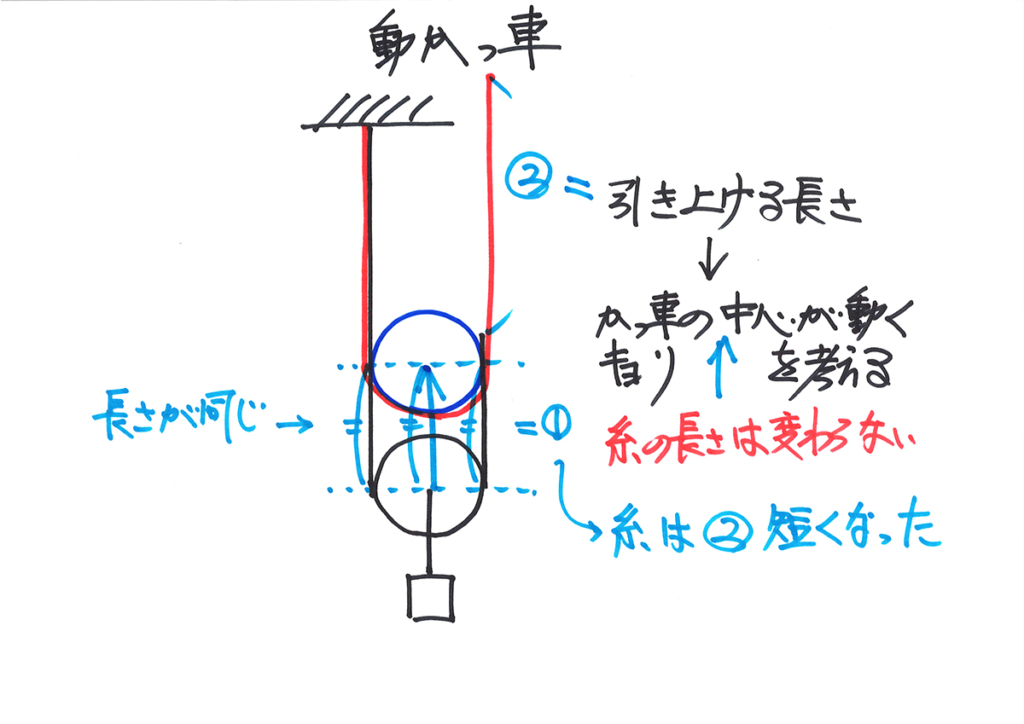

実際に大きく描くことが、「学びのプロセス」において非常に良いです。

上の絵は、筆者がサッと描いた絵です。

このように、描いてみると、実際に「動かっ車が、どのように動くか」が理解できます。

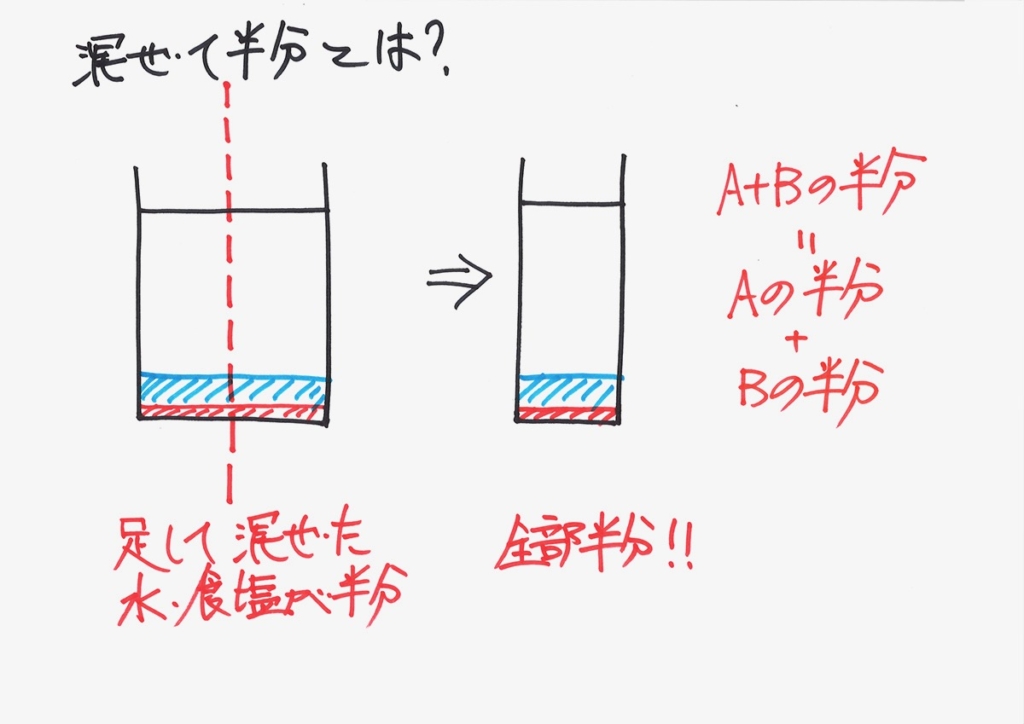

てんびん算の問題なら、上のように食塩水の状況を描くことと、より深く理解が進むでしょう。

てんびん算の解き方のコツを、上記リンクでご紹介しています。

上の絵は、「上手に描く」よりも「わかりやすく」描いています。

このように大人の親・先生から、小学生の子どもたちに対して、

ノートは

こうやってまとめると良いよ!

この絵は

こういう風に描くと良いよ!

このような「ノートのまとめ方」に対して、大抵の小学生は、

そうなんだけどさ・・・

そうやって、上手くまとめるのが難しい・・・

どうやって、

そういう風に上手くまとめられるの?

小学校6年生の場合、しっかりとした勉強をしてから5年あまりの時間しか経過していません。

対して、大人は年齢にもよりますが、基本的に小学校・中学校・高校・大学を終えています。

大学生の家庭教師・塾講師の方もいらっしゃいますが、それらの方々も「高校までは完了」しています。

すると、小学校6年生の「まだ発展途上」の子どもたちにとっては、「大人の考え方」は難しいです。

大人が分かっていることは「子ども目線」ではないので、子どもたちは大変です。

どうやって、

ノート書けば良いの?

やっぱり、

自分でノート作るのは難しいかな・・・

「難しい」と同時に、まだ精神年齢からしても「合わない」かもしれません。

その中、大人たちが提示する「上手な、良いノートの書き方・作り方」を実行するのは大変です。

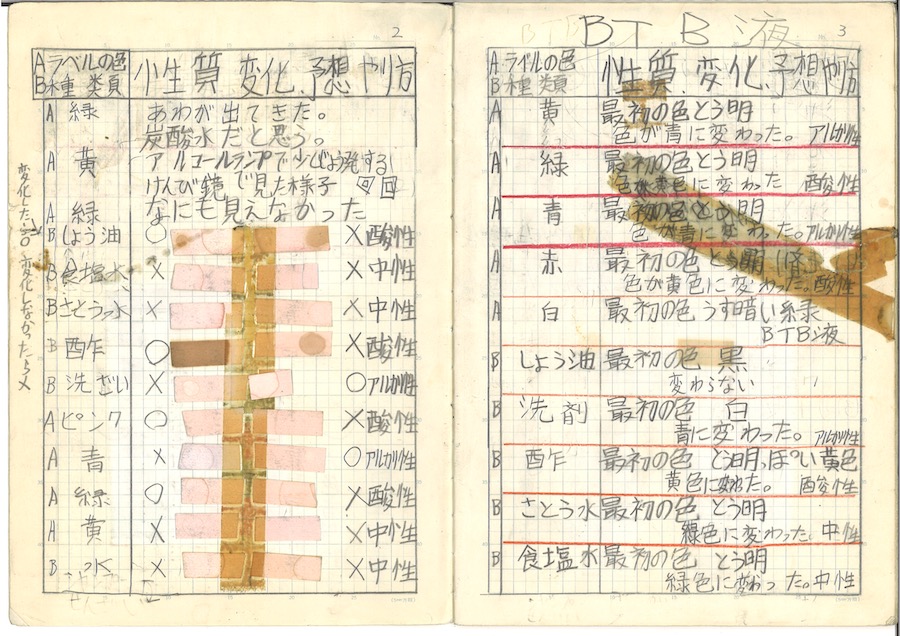

小学校6年生のノートの実例:世界で一つだけのノート

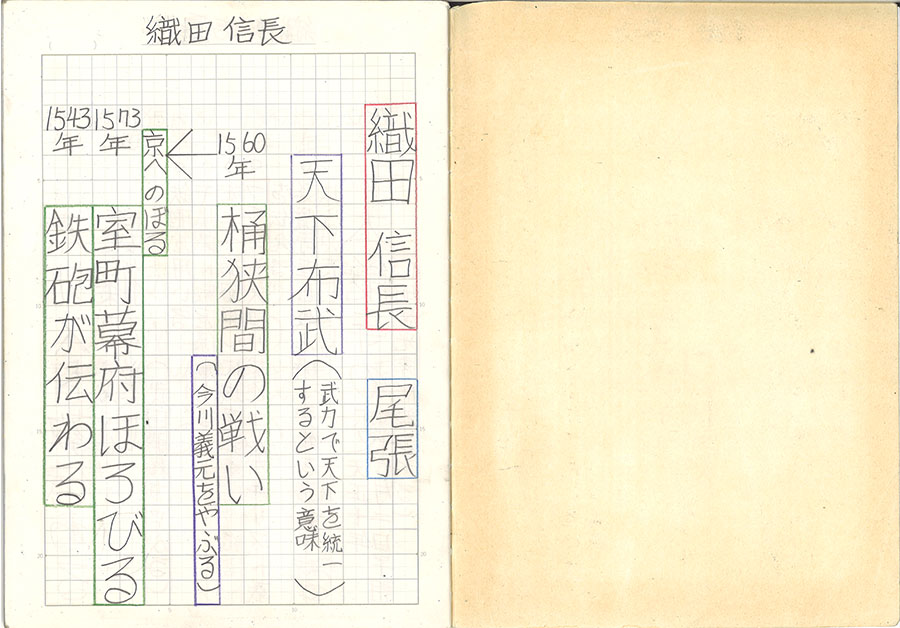

ここで、筆者が小学校6年生の時の「本物のノート」の一部を、参考までにお見せします。

屋根裏部屋で長年眠っていた、この小学校6年生の社会(歴史)ノート。

僕は中学受験しましたが、このノートは塾のノートではなく、小学校のノートです。

「6-1」と、クラスが書かれていて懐かしいです。

とても古びた「昭和のノート」です。

小学生の頃から、筆者は歴史がとても好きでした。

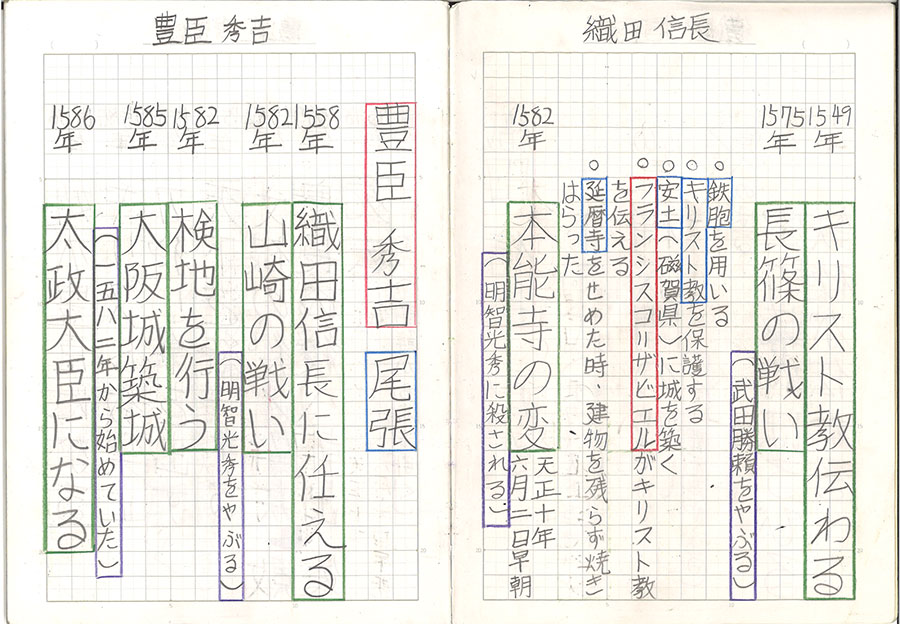

今回は、織田信長・豊臣秀吉に関する一部を紹介します。

このノートは、いくつか特徴があります。

・人物・出来事を大きな字で記載

・人物は赤、出来事は緑、場所などは青、説明は紫と色分けされている

「まとめノート」の様な形式ですが、小学校の授業で先生が黒板に書いた内容だったように思います。

詳しいことは忘れてしまいましたが、歴史のノートの「一つの例」です。

「大きく描く」ことを推奨していますが、この人物等は「4文字分」で非常に大きな文字です。

こんなに大きな文字で描かなくても良いかもしれませんが、

人物は、目立つように

大きく書こう!

筆者は「この書き方・描き方が好き」でした。

歴史が好きだったので、テストなども良かったこともあり、

ああいう風に、人物とか大きな字で書くと

成績が上がるみたいだよ。

ちょっと

真似してみようか・・・

周囲の同級生たちに「真似された」のを覚えています。

そうした事もまた、楽しい思い出です。

上の歴史ノートは、筆者が「上手な、良いノート」と思ってご紹介しているのではありません。

「大きな字」は様々な意見があり、良い点は「色分けされている」ことです。

「色分け」は参考書・問題集などでもありますが、「自分の好きな色」で色分けしてみましょう。

そして、自分の好きな様に丁寧に書いて・描いてみましょう。

すると、あなたのノートは「世界で一つだけのあなたのノート」になるでしょう。

上記の通り「上手な、良いノート」は、それぞれの方次第です。

「一つの例」として、ご覧ください。

この記事を読んだ小学校高学年の方で、

こういう風に書くのも

いいかも・・・

こう思ったら、「一例として」やってみて、

こうして、書いてみると

分かる気がする・・・

このように「自分に合う」ノートの作り方がベストでしょう。

「他の人の方法」や「成績が上がるまとめ方」ではなく、「自分が好きな方法」が大事です。

次回は下記リンクです。