前回は「『〜とは何か?』を考える視点〜対象の特徴を理解・英語「ほとんど島」と日本語「半分島」・言葉の意味と好奇心〜」の話でした。

日本列島全体と半島を描いて理解+暗記

中学受験〜大学受験の社会において、「歴史と地理」が二強です。

他に、公民や時事問題がありますが、いずれも「歴史と地理に付随する」傾向があります。

そのため、社会の学びにおいては、「歴史と地理のどちらかをまず固める」姿勢が大事です。

「両方同時に固める」のが理想ですが、「同時」は難しいので好きな方を優先して固めると良いでしょう。

男子小学生

男子小学生僕は歴史の方が好きだから、

まずは歴史をしっかり!

私は地理の方が好きだから、

地理をじっくり学ぼう!

「歴史と地理のどちらがいいか?」と考える前に、「自分がどちらが好きか?」を考えましょう。

歴史、地理どちらも「暗記中心」と考えられる傾向がありますが、歴史は「ストーリー」が大事です。

歴史の学び方に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

筆者の感覚では、歴史よりも地理の方が「暗記要素が強い」と考えます。

例えば、半島に関しては、中学受験では優に10以上はしっかり暗記しておくことが必要です。

おそらく多くの中学受験生が、「ある程度は半島の名称を暗記している」と思いますが、

大体覚えたけど、

ちょっと間違えることがある・・・

「だいたい覚えたけど、少し不安がある」人が多いでしょう。

どうやって覚えたら

良いのかな・・・

半島の覚え方は、「知多半島と渥美半島」のようにセットで覚えることが多いです。

語呂合わせでも良いですが、一度しっかり理解して覚えると良いでしょう。

そのためには、「自分で日本列島を描いて半島を書く」のが良いです。

地理の全体像を理解して得点力アップ:山脈や河川など日本列島の骨格

日本列島は、よく見ると結構複雑な形状をしています。

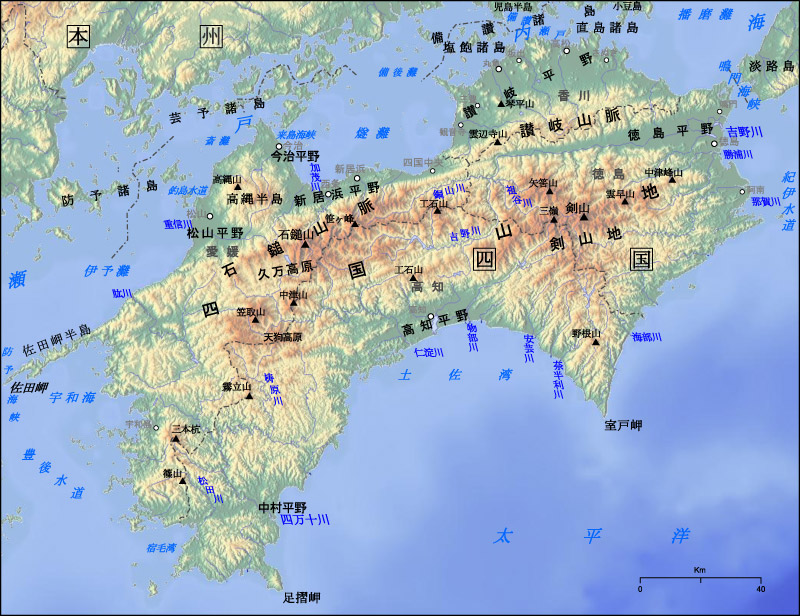

そして、四国の形もかなり複雑で、きちんと描くのは難しいです。

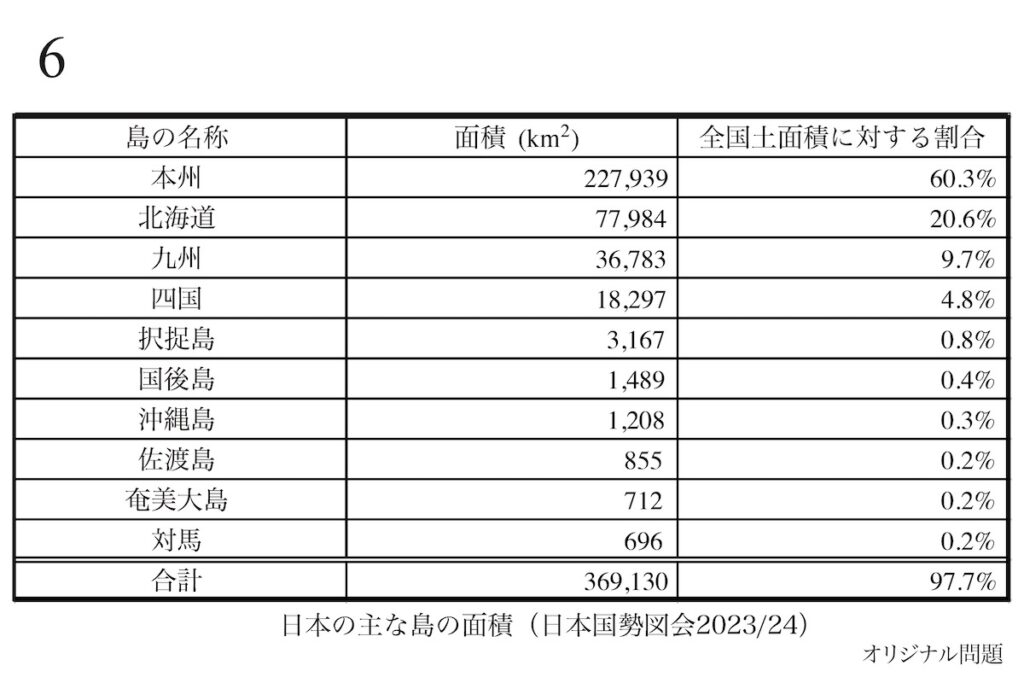

日本の主な島の面積は、上の表の通りです。

日本の国土の問題に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

日本列島は、面積の上では「日本の島四天王=本州・北海道・九州・四国」で、およそ95%を占めます。

そして、半島の問題が出るのは、これら「日本の島四天王」における半島のみです。

他の小さな島々にも半島があるのかも知れませんが、試験に出る半島は「日本の島四天王」の半島のみです。

そして、河川や山脈に関しても、それらの所在地は「日本の島四天王」に限られる傾向があります。

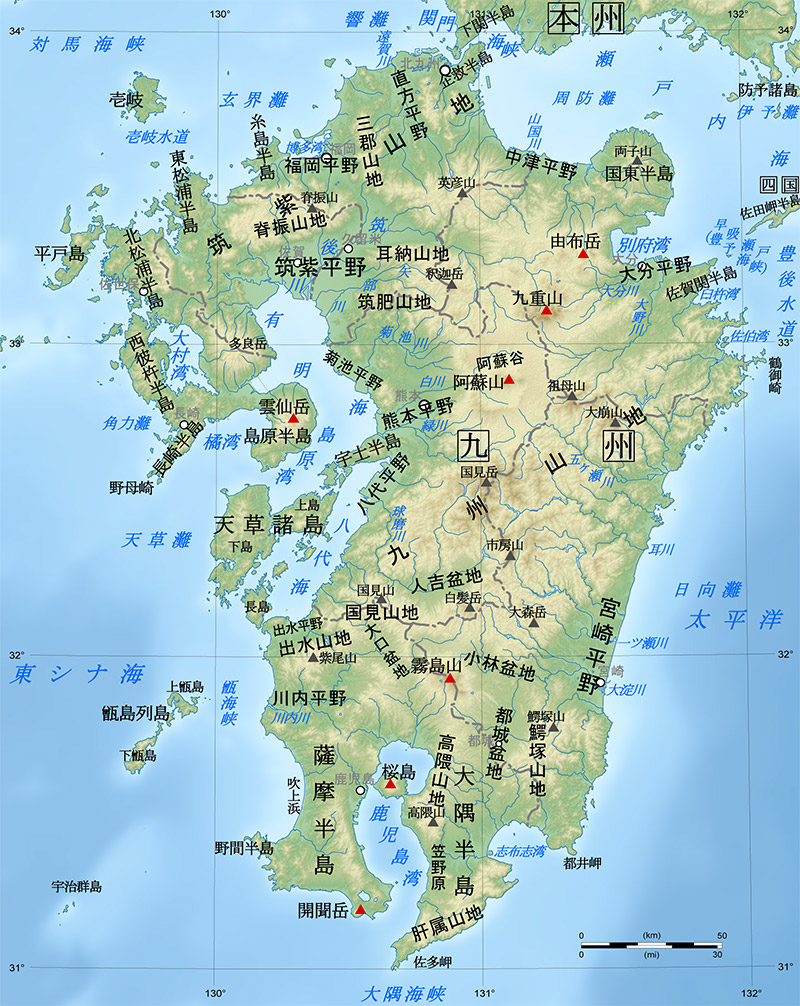

上の図は、日本列島の白地図で、このような白地図に幾つかの線などが記載されて、

〜山脈は

どれですか?

この河川の名前は

何ですか?

このような問題が出題されることがあります。

あるいは、歴史と関連して、地理に関する問題が出題されることもあります。

九州で最も長い川である筑後川は、中学受験でよく出題されます。

筑後川の「筑後」の由来を考えてみましょう。

実は、現在の筑後川が流れている付近は、昔は「筑後」という国でした。

昔の国名は、「京に近い方が前、遠い方が後」の傾向がありました。

そのため、京に近い「筑前」と少し離れた「筑後」という名称になりました。

旧国名の「前・中・後」に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

そもそも現在「九州」と呼ばれるエリアには、 「7つの都道府県」であり、「9」ではありません。

現在の九州は、なぜ「九」がつくのか、説明してください。

なぜ、「九州と呼ばれたか?」は、旧国名では、「9の国々があったから」です。

現在:福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県(7つ)

旧国名:豊前、豊後、筑前、筑後、肥前、肥後、日向、薩摩、大隅(9つ)

九州の旧国名では「前と後ろのセット」が多いのが特徴です。

解答例A:旧国名において、九州には9つの国があったから

解答例B:1871年の廃藩置県まで用いられていた旧国名において、九州には9つの国があったから

「九州の名称の理由」は上の通りで、歴史の要素を含めたBは、より良いです。

地理の問題なので、「1871年の」は、なくても良いです。

版籍奉還と廃藩置県に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

ここで、「大雑把で良いので、日本列島全体を描く」姿勢が大事です。

「大体合っていれば良い」と考えましょう。

「大体」って、

どの位のことなの?

「大体」とは「どの程度か?」と考える人もいるかも知れませんが、自分が良いと思えば良いです。

・大雑把で良いので、日本列島全体を大きな紙に書く

・様々な半島、山脈、川などを描いて、全体を理解して暗記

日本列島を描いてみると、地理だけでなく歴史の総まとめになります。

特に受験期の9月〜直前期の頃には、こうした「包括的学び」をお勧めします。

地理の全体像を理解して、地理だけでなく歴史や時事問題の得点力をアップしましょう。

次回は上記リンクです。