前回は「地理の全体像を理解して得点力アップ〜山脈や河川など日本列島の骨格・日本列島全体と半島を描いて理解+暗記〜」の話でした。

地図を見て学ぶ「地理の学び」:歴史よりリアリティがある地理

見れば見るほど、特徴的な形状をしているのが、日本の国土です。

世界各国、それぞれに個性がある各国の国土の中でも、日本列島は、際立って個性的と考えます。

中学受験などの勉強をしていると、参考書などで「重要事項がまとめられた図や表」が多くあります。

例えば、今回のテーマである「日本の半島」ならば、日本の半島のみが抜き出されて、

参考書

参考書以下の半島の名称は、

全て場所と一緒に覚えましょう!

このように、白地図に記載された重要な半島・河川・山脈などを元に、学んでゆきます。

歴史の勉強では、「過去のこと」なので、写真や資料以外には、リアリティを感じにくい傾向があります。

それに対して、地理は「現在の話」が多く、まさに皆さんが過ごしている国土そのものです。

この点において、歴史よりも遥かにリアリティがあるのが地理です。

参考書などで「抜き出された情報」を勉強するのも良いですが、時々地図を見ると良いでしょう。

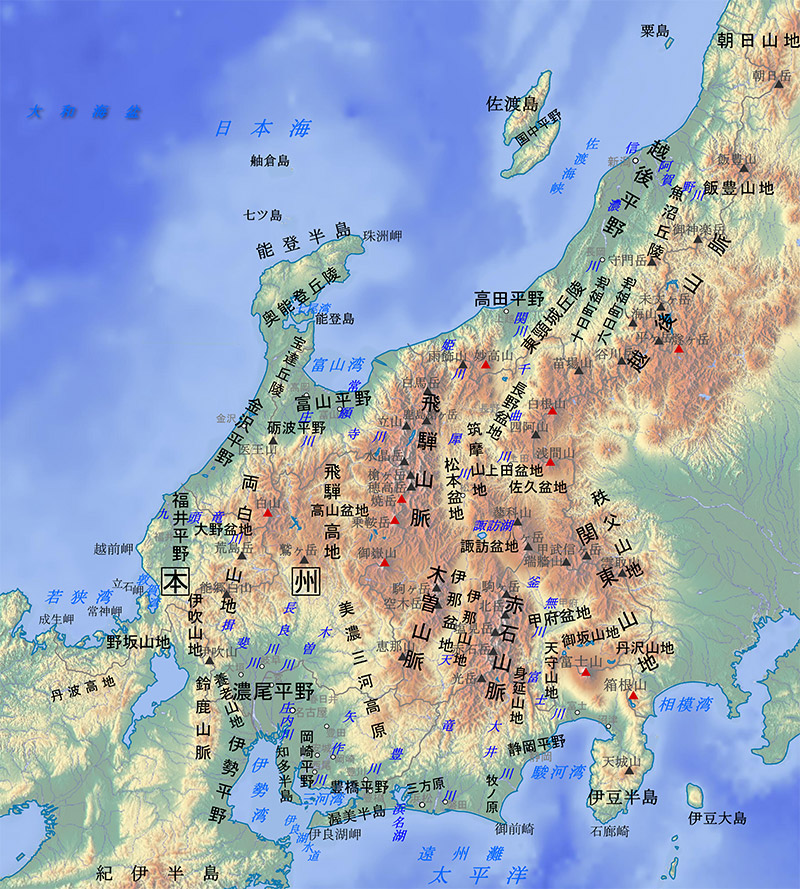

こうして地図を見ていると、実に様々な半島、山、河川、湖などがあります。

そして、関東に来ると、一気に広大な関東平野があるのが良く分かります。

日本最大の平野を持つ関東地方は、中世から巨大な生産力を持っていました。

そして、戦国末期に関東に入国した徳川家によって、関東の発展が始まったのでした。

「江戸から東京へ」の話を、上記リンクでご紹介しています。

他の地域と比較して、際立って山が多いのが中部地方周辺です。

山が多い長野県は、都道府県の中で「平均標高が最も高い」です。

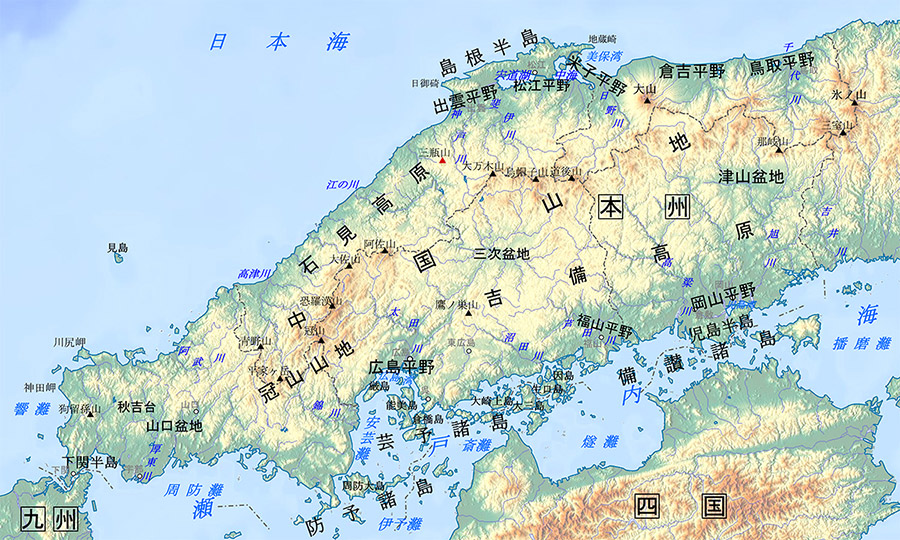

近畿地方は、四国との間に「内海」が現れるのが特徴です。

「大きな半島」のような中国地方は、海と内海に囲まれた特徴的なエリアです。

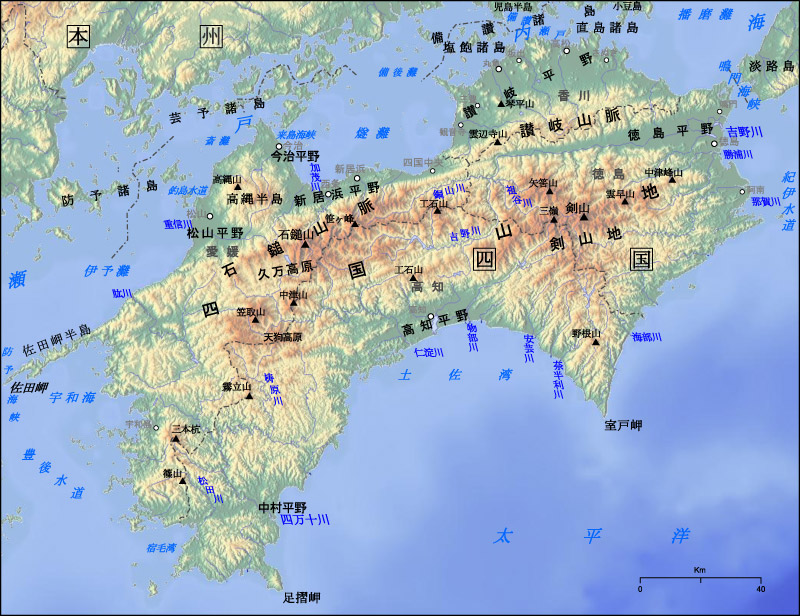

大きな島である四国もまた、大きく湾曲している地形などに特徴があります。

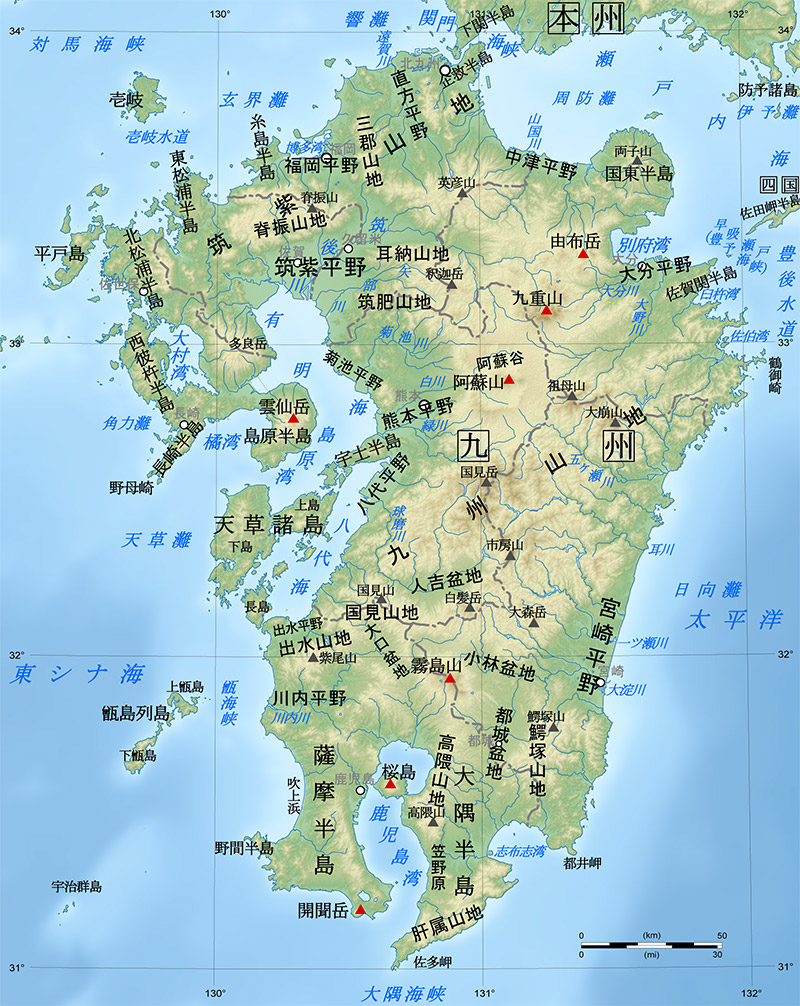

九州は、長崎や天草地方が非常に入り組んだ、特殊な形状をしています。

こうして地図を見てみると、「リアルな日本の国土」が、とてもよく分かります。

とても大事な「自分で気づくこと」:忘れない「自分の発見」

そして、白地図に戻ってみましょう。

国土の最も重要な特徴の一つである「高さ」を捨象(しゃしょう)したのが、白地図です。

抽象的に考えるために、ある部分を切り捨てること

「捨象(しゃしょう)」という言葉は、日常生活であまり使いませんが、重要な考え方です。

「捨象した後」の白地図は、地形が浮き彫りになります。

上の白地図に対して、色々と描きこんでみると、地理の良い復習になります。

さらに良いのは、上の白地図を「自分で描いてみる」ことです。

日本列島は

難しいから、上手く描けない・・・

「上手く描ける」ほうが良いですが、上手くなくても良いので、描いてみましょう。

描く時、対象を「よく見る」傾向があります。

あっ、このあたりって、

こんな形だったんだ・・・

初めて知ったけど、

面白いかも・・・

このように、自分で日本列島を描いてみると、「気づかなかったこと」「知らなかったこと」に気づきます。

これらの「新たな気づき」は人それぞれですが、「自分で気づくこと」は、とても大事です。

そして、「自分で気づいたこと」や「自分の発見」は、「忘れない」傾向が強いです。

試験の際や、勉強していると、

あっ、これは

この間暗記したはずだけど・・・

忘れちゃった・・・

何だっけ・・・

このように「覚えたはずなのに忘れてしまった」ことが、よくあります。

その一方で、「自分で気づいたこと」や「自分の発見」は、「自発的な体験」なので、忘れません。

この「自分で気づいたこと」や「自分の発見」が試験で出題されるかどうかは分かりませんが、

ここって、

こうなっていたんだ・・・

そういえば、この半島は

こういう特徴があるから・・・

こんな感じで

覚えるのもう良いかも・・・

「自分で気づいたこと」や「自分の発見」を、「覚えなければならない」ことと繋げると良いでしょう。

すると、色々な暗記する必要があることが、まとめて頭に入ってゆくことがあります。

「暗記の仕方」は、それぞれの人次第なので、このように「独自の覚え方」もお勧めです。

最終学年9月〜直前期は、このように「地図などを描いて、総まとめ」しながら、

この地域の、

こういう過去問やった経験がある・・・

この特徴は、

こういうことだったのかな・・・

色々と過去問を学んだりしながら、学力を上げてゆくと良いでしょう。

次回は上記リンクです。