前回は「第一次世界大戦から第二次世界大戦へ〜ナチスとヒトラー台頭の原因・国際連盟から国際連合へ・超巨大会社南満洲鉄道と松岡洋右〜」の話でした。

日本史における特異な「大名」の存在

今回は、大名に関する話です。

歴史が好きな人の多くが、戦国時代が好きです。

男子小学生

男子小学生僕は戦国時代が

好きだから、歴史が好きになったよ!

「戦国時代が好きだから、歴史も好きになった」人も多いでしょう。

筆者も、その一人で、小学校5年生くらいから歴史がとても好きになりました。

多数の戦国大名たちが「鎬を削って争う」様は、好きな人にとっては「とても面白い」です。

そして、幕末まで大名は存続しており、日本各地に「藩主=大名」が300ほど存在しました。

明治維新後の廃藩置県によって、大名の存在は正式に消えて、現代に至ります。

日本における「大名」は、欧米における「貴族」に似ていますが、かなり異なる面もあります。

「大名」とは何か

Daimyo_A101ts

そもそも、「大名」とは、どんな存在だったのでしょうか。

罫線がないノートで、自由に書いてみましょう。

「大名とは何か」は

考えたことがないね・・・

大名は、戦国時代の前にも

あったのかな?

実は、大名は「沢山の名田(みょうでん)を持つ地域の有力者」です。

ここで、「名田」という言葉に注目です。

名田とは「私物の田んぼ・土地」を示します。

Daimyo_A103ts

名称の通り、名田は、主に「田」を指しますが、畑も含むと思われます。

鹿児島のように、田に適した土地が少ないエリアもあります。

そのため、「名田=食料を生産する私有地・土地」というイメージです。

約900年間存在した大名たち:版籍奉還と廃藩置県

現代では、毎日のように使用している「お金」は、飛鳥時代からありました。

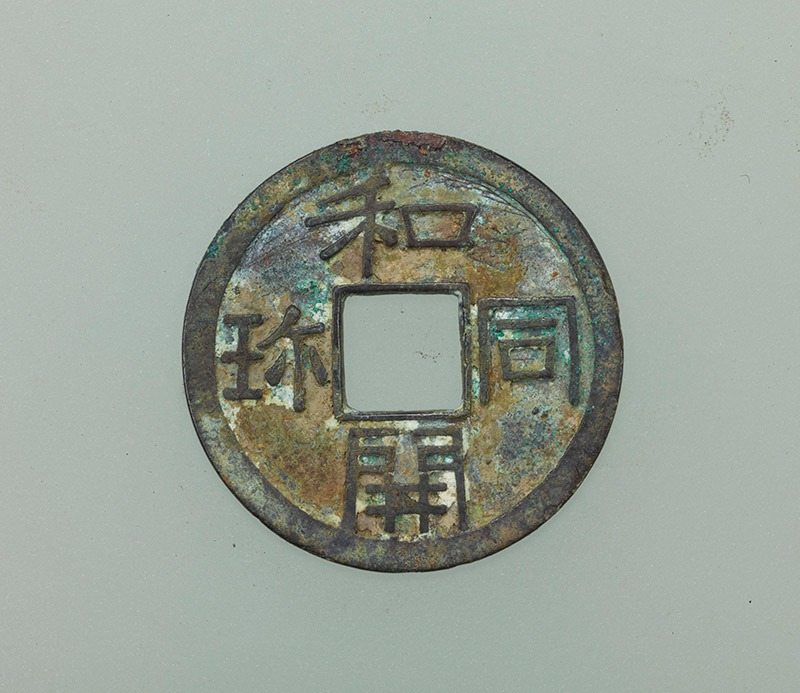

和同開珎(わどうかいほう・わどうかいちん)は、708年に発行された「日本初の貨幣」です。

その後、貨幣は中国で使用されていた貨幣を輸入して使用することもありました。

Daimyo_A104ts

貨幣が登場する前から、人々は「物々交換」によって、生活を成り立たせていました。

物々交換においては、「貴重なものが価値が高い」傾向がありましたが、「価値の基本」が重要でした。

そこで、日本人にとって主食であり、「精神の一つ」とも言えるお米は「通貨の代わり」にもなりました。

そのため、「通貨の代わり」となるお米を名田によって、沢山生産できると経済力がつきます。

そして、お米があると「人々の食事になる」ので、その土地に多数の人が生活できます。

お米などの「食べ物の生産力アップ」によって、私有地における人口が増加してゆきます。

Daimyo_A106ts

人口が増加すると、それぞれの家族が増えてゆき、主に男性は「地域を守る力」となります。

すると、「地域を守る力」は軍事力に転化してゆき、「守る」だけでなく「攻める」力にもなります。

Daimyo_A107ts

そのため、「名田の規模」は、そのまま所有者の経済力・軍事力の指標となりました。

そこで、「名田が大きい・多い」所有者を「大名」と呼びました。

対して、「名田が小さい・多い」所有者を「小名(しょうみょう)」と呼びました

Daimyo_A108ts

これら、大名・小名は、平安時代末期から登場しました。

大名・小名という名称は、のちに「大名に一本化」されました。

そして、所有する規模によって「大大名」「小大名」と呼ばれる様になりました。

具体的な年数は研究者によって違憲が様々ですが、「概ね1000年ごろに登場」と考えます。

すると、「1000年頃〜1871年(廃藩置県)」の900年近く存在したのが、大名です。

ここで、一点注意は、「形式的には1869年の版籍奉還で大名は消滅した」ことです。

版=版図・領土

籍=戸籍・領民

版籍奉還によって、大名は「世襲制ではない知藩事」になりました。

・世襲制であった大名から、知藩事(現在の知事)は「政府の任命」へ:大きな前進

・実態は大きくは変わらなった:一定の停滞

版籍奉還に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

「版籍奉還→廃藩置県」は、中学受験で頻出なので、しっかり理解しましょう。

2025年開成中学の社会で、「版籍奉還→廃藩置県」の出題に関する話を上記リンクでご紹介しています。

そして、廃藩置県によって「実質的に大名は廃止」となったのが、日本の歴史です。

日本の歴史において、極めて重要な存在であり続けたのが、日本各地の大名たちでした。

次回は上記リンクです。