前回は「会津に向けられた官軍の憎悪のマグマ〜慶喜恩赦と「日本的革命」・江戸城総攻撃と慶喜の恭順・明治維新という「革命」が向かう先〜」の話でした。

「武家の頂点」失った幕臣たち:征夷大将軍の矜持と慶喜の決断

西から、官軍となった薩長を軸とする軍勢が攻め込んで来る中、将軍慶喜は、

徳川慶喜

徳川慶喜恭順するから、

私を助命して頂きたい・・・

そして、江戸城総攻撃は

中止して頂けないか・・・

早々に恭順を決め込み、降伏路線を明確にしました。

本来ならば、武家の棟梁であり、「戦争を仕掛けられた側」である征夷大将軍・慶喜は、

おのれ!

私は征夷大将軍ぞ!

我が徳川に合戦を吹っ掛けるならば、

受けて立ってくれるわ!

このように「挑戦(合戦)を受けて立つ」のが「本来の筋」でした。

ところが、「受けて立つ」どころか、緒戦である鳥羽・伏見の戦いで「錦の御旗」が登場したことで、

私は朝敵には

絶対になりたくない・・・

降伏して、

あとは薩長に任せよう・・・

そして、徳川は一諸侯として、

生きてゆけば良い・・・

「武家の棟梁としての矜持」のカケラも見せつけずに、「ひたすら恭順」を貫いた征夷大将軍・慶喜。

大樹様が

降伏する、だと・・・

我らは一体

どうすれば良いのだ・・・

征夷大将軍・徳川家が頂点に君臨し続けていた幕藩体制において、幕臣も旗本も途方に暮れました。

我らも薩長に

降伏するしかないのか?

冗談ではないわ!

我ら武家が戦わなくて、どうする?

比較的平和な時代が続いた江戸時代において、武家はその精神性が重視され続けました。

士農工商のトップに君臨していた武家・武士は、「戦うために存在」していました。

「戦うため」に生きてきた武家・武士にとって、「戦わずに降伏」すること。

それでは、「武士の存在意義」がなくなってしまう事態につながります。

私だって、

薩長と戦いたい・・・

ならば、慶喜様が

降伏しても、我らは戦わないか?

うむ・・・

やるか!

よしっ!

皆で集まって「彰義隊」を結成しよう!

そうだ!

我らが正統派であり正義である!

その正義を彰す

泰明は良いな!

そして、「義を彰す(あらわす)」意味を隊の名称とした「彰義隊」が生まれました。

最後まで戦う姿勢固めた松平容保:最後の「巨大な武士の光」

そして、彰義隊が上野に籠り、新官軍・薩長軍と戦う姿勢を明確にしました。

徳川の残党が、

上野に結集したか・・・

心配は要りません・・・

私の指示通りにすれば、必ず勝てます・・・

そして、短期間で

上野は鎮圧出来るでしょう・・・

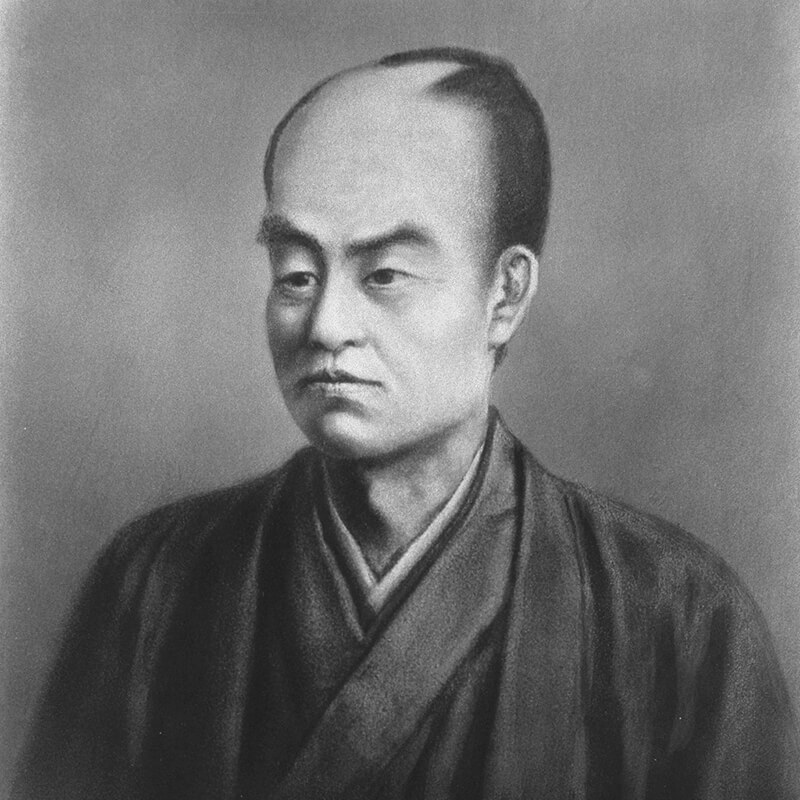

長州藩士で医師出身だった村田蔵六は、この頃「大村益次郎」と改名しました。

そして、一気に「歴史の表舞台に躍り出てきた」大村。

頭脳明晰であり、薩長軍の中で「ずば抜けた軍略家」であった大村の指示により、

く、くそっ!

アームストロング砲とかいう大砲が・・・

この刀で

戦いたかったが・・・

最新兵器と欧州の最新戦術で、彰義隊を「あっという間」に鎮圧した大村。

慶喜が降伏し、

残党を片付けた・・・

これで、討幕戦は

完了か?

京と並び「事実上の首都」であった江戸において、徳川軍は木っ端微塵となり、一気に消滅したかに見えました。

それまで、「圧倒的パワーと権威」で君臨し続けていた徳川将軍及びその一派が「消えた」かに見えましたが、

これで、徳川は

消滅したとは思えんが・・・

まだまだ、

徳川派は多いな・・・

うむ・・・

まだまだ戦争は続くか・・・

当然ながら、討幕側は「これで終わり」とは思ってなかったのでした。

その一方で、「頂点を失った」組織は、いつの時代も脆いです。

「頂点(将軍)が不在」となった今、「新政府軍=官軍」の勝利は固まりました。

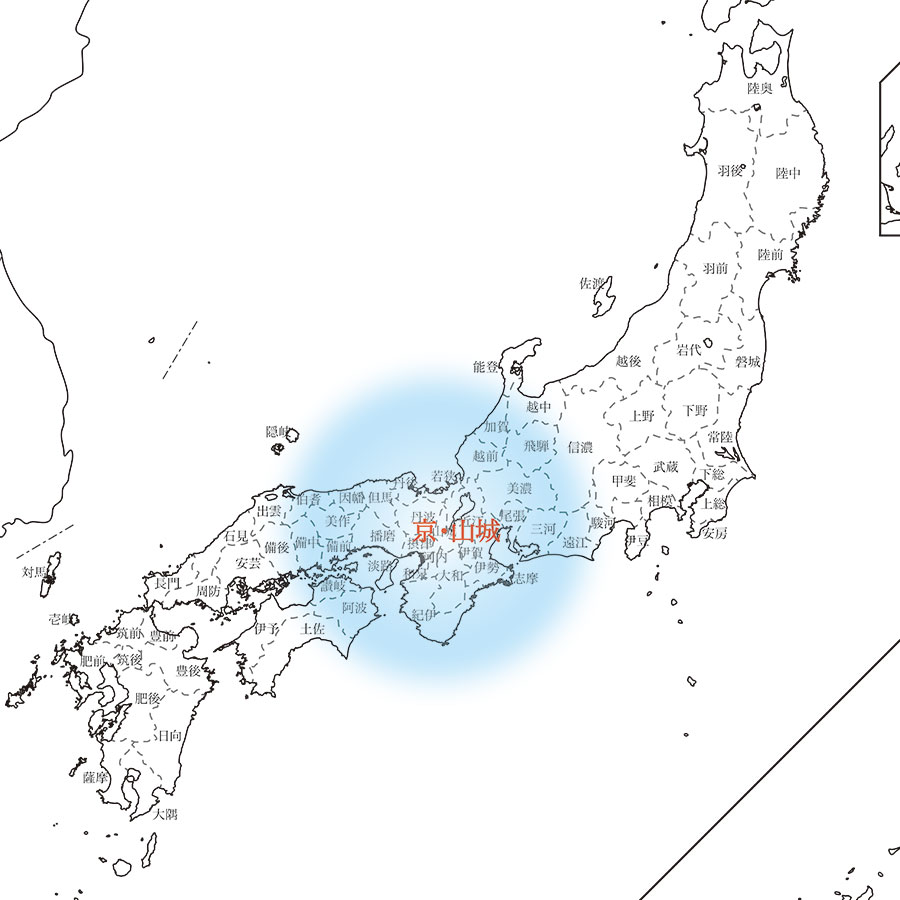

「薩長土肥」と呼ばれた、討幕の中核の藩は「全て西日本であった」のが重大な事実です。

これは、「端に追いやられていた外様大名の大藩が西日本に多かった」ことにも起因します。

「薩長土肥」に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

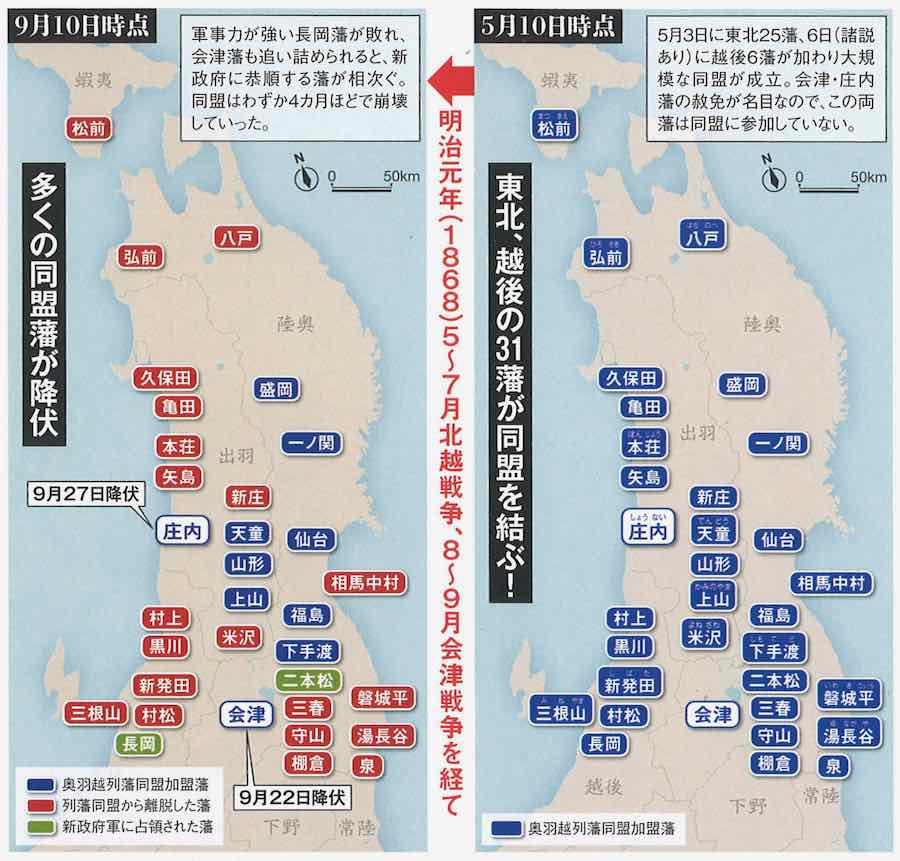

上の地図をみると、「薩長土肥」は「西日本」どころか「西側1/3ほどに集まっている」のが特徴です。

そして、「西から東へ、東へ攻め続けた」のが、新政府軍=官軍でした。

そのため、当時の日本は、西側から徐々に「新政府側」へと色が変わってゆきました。

その「色が変わる」のが江戸に到達しましたが、「西から変わった」ということは「北はそのまま」でした。

そして、徳川将軍が降伏した後も、奥羽諸藩は「徳川軍である」認識でした。

それが「奥羽列藩同盟」となって、結束したのでした。

ここで、「徳川家が事実上消滅」した中、「徳川に代わる存在」が奥羽列藩同盟には必要でした。

こうなっては、

やむなし・・・

「松平」の名にかけて、

徳川の最後を飾ろうぞ!

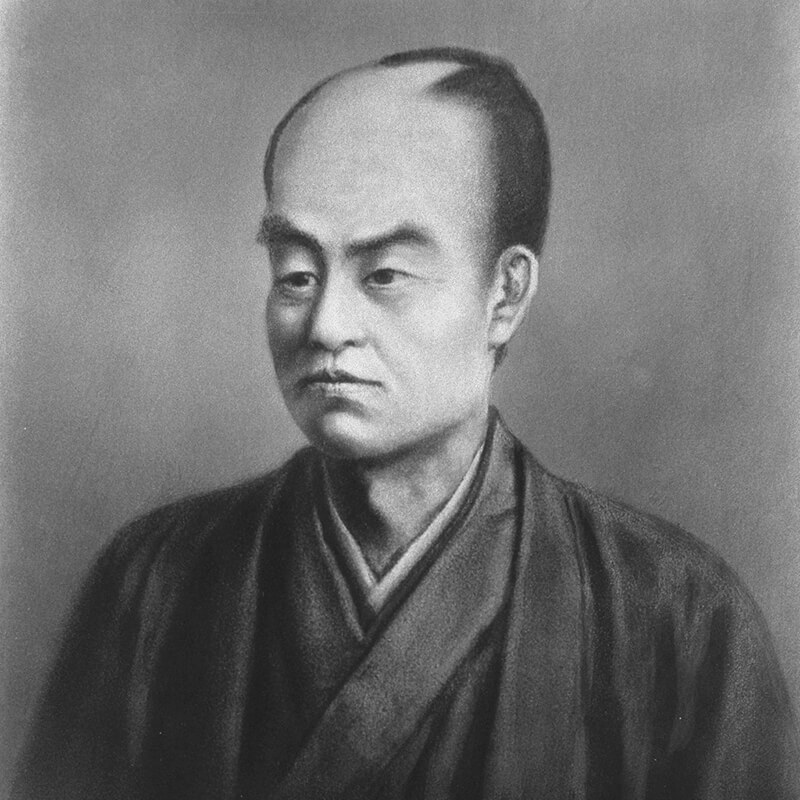

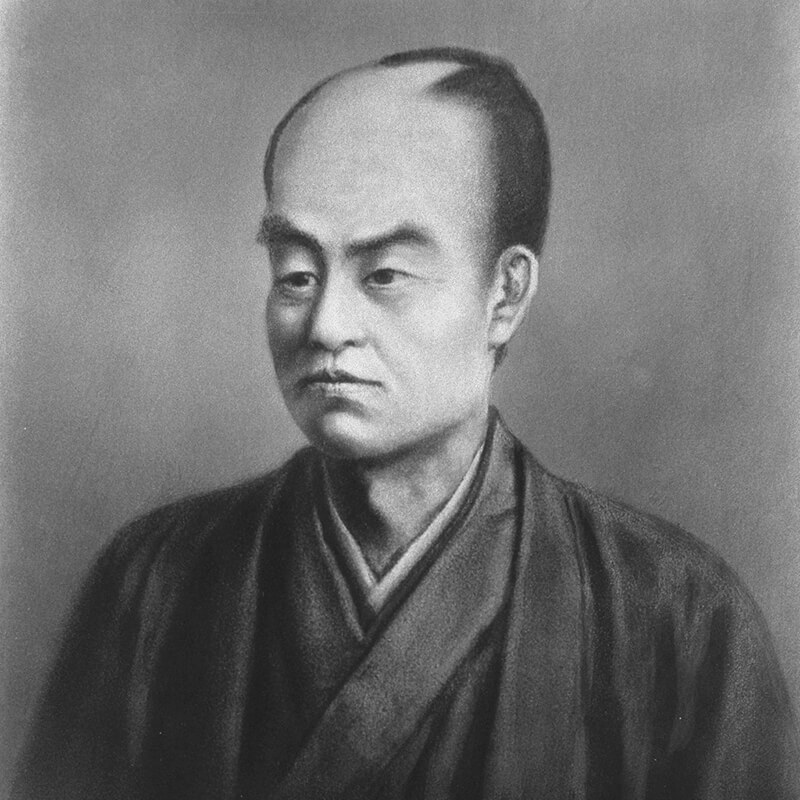

徳川の元の名前である、特別な名字であった「松平」を冠した松平容保。

もはや、「徳川の勝利」は

ないが・・・

最後の最後まで

戦おうぞ!

松平容保は、「新政府軍=官軍」と最後の最後まで戦う姿勢を固めました。

・・・・・

この判断は、松平容保の立場としては「そうせざるを得ない」ものでした。

向かってくる多数の巨大な敵に対して、「立ち向かわざるを得ない」決断でした。

そして、この決断によって、多くの会津の将兵・庶民たちは「地獄へ一直線」となった暗黒の歴史。

その暗黒の歴史は、大革命・明治維新の巨大な暗部でした。

そして、同じ民族が「壮絶に殺し合った」という、極めて痛恨の出来事でした。

その一方で、松平容保の「武士としての矜持」は、徳川の世に「最後の強烈な光」を放ちました。

「270年ほどの間、統治し続けた歴史」を持つ徳川家だけが生み出せる「巨大な武士の光」を。

次回は上記リンクです。