前回は「守護の格式から「徳川の格式」へ〜「お山の大将」だった外様大名・政治の中枢は徳川と譜代・日本史において680年ほど君臨し続けた「幕府」〜」の話でした。

江戸幕府における老中と大老:徳川家の「三河以来の体制」

徳川幕府によって、世界史において安定した江戸時代が続いた日本。

徳川幕府で「三つ目の幕府」が成立しました。

| 年号 | 出来事 |

| 1185年 | 源頼朝、守護・地頭を設置 |

| 1192年 | 源頼朝、征夷大将軍に就任:鎌倉幕府創設 |

| 1333年 | 鎌倉幕府滅亡 |

| 1336年 | 足利尊氏、征夷大将軍に就任:室町幕府開設 |

| 1573年 | 室町幕府滅亡(諸説あり) |

| 1603年 | 徳川家康、征夷大将軍に就任:江戸幕府開設 |

| 1867年 | 徳川幕府滅亡(大政奉還) |

江戸幕府の前に存在した鎌倉幕府・室町幕府とは、体制が異なっていた徳川幕府の統治機構。

時代も政治体制は異なっていたものの、江戸幕府は以前の幕府と類似性がありました。

徳川家康

徳川家康この家康が開設する

江戸幕府は・・・

かつて存在した

鎌倉幕府・室町幕府の体制を参考にしよう。

「戦国三人衆」または「戦国三大天下人」である信長・秀吉・家康。

国内の視点から見ても連続性がある、この三人の「特殊な」関係。

「戦国三大天下人」は、海外から見たら「一つのグループ」にも見えます。

「戦国三大天下人」に対するネルーの視点の問題の話を、上記リンクでご紹介しています。

「戦国三大天下人」の中で、最も過去から学ぶ姿勢が強かったのが家康でした。

過去を参考にしつつ、

我が三河以来の松平家の体制を江戸幕府に・・・

三河時代からあった役職である

大老や老中を江戸幕府の中枢に・・・

江戸時代の政治トップである老中と、臨時職の「超越した強権」を持っていた大老という役職。

これらの役職は、徳川家の前身・松平家に昔からあった役職名でした。

鎌倉幕府・室町幕府と類似性があり、三河以来の体制を取り入れたのが江戸幕府でした。

徐々に延びた幕府の存続期間

| 存在した時期 | 存続期間 | 幕府 |

| 1192年〜1333年 | 約140年 | 鎌倉幕府 |

| 1336年〜1573年 | 約240年 | 室町幕府 |

| 1603年〜1867年 | 約270年 | 江戸幕府 |

上の表は、日本史に存在した三つの幕府の存続期間です。

室町幕府は約240年存続し、約140年続いた鎌倉幕府の約1.7倍(240/140)の期間存続しました。

そして、江戸幕府は約270年存続し、約240年続いた室町幕府の約1.1倍(270/240)の期間存続しました。

つまり、「徐々に存続期間が長くなっていた」のが幕府の体制でした。

この点から考えると、それぞれの幕府は「過去の幕府を参考に少しずつ成長していた」と言えます。

この「成長していた」観点は、様々な視点から評価が可能と考えます。

いずれにしても、「自らの統治体制の長期存続」こそが、それぞれの幕府の究極的な目的でした。

この点において、徳川家による江戸幕府は、かなり完成度が高い体制であったと考えます。

徳川幕府を

ぶっ潰すごわす!

もはや

徳川幕府の体制は古い!

徳川を倒して、

新たな世を!

ずっと武家が握ってきた

政権を朝廷の手に戻すのだ!

現代の視点から見れば、「終わるべくして、終わった」徳川幕府。

その一方で、強固な政治体制であった徳川幕府の体制は「完璧に近い」完成度でした。

鎌倉幕府・室町幕府の崩壊は、国内的要因が最大の理由でした。

それに対して、江戸幕府の崩壊の理由は、対外的要因が最大の理由でした。

時代が全く異なるため一概に比較出来ませんが、江戸幕府の崩壊は「時代の流れ」でした。

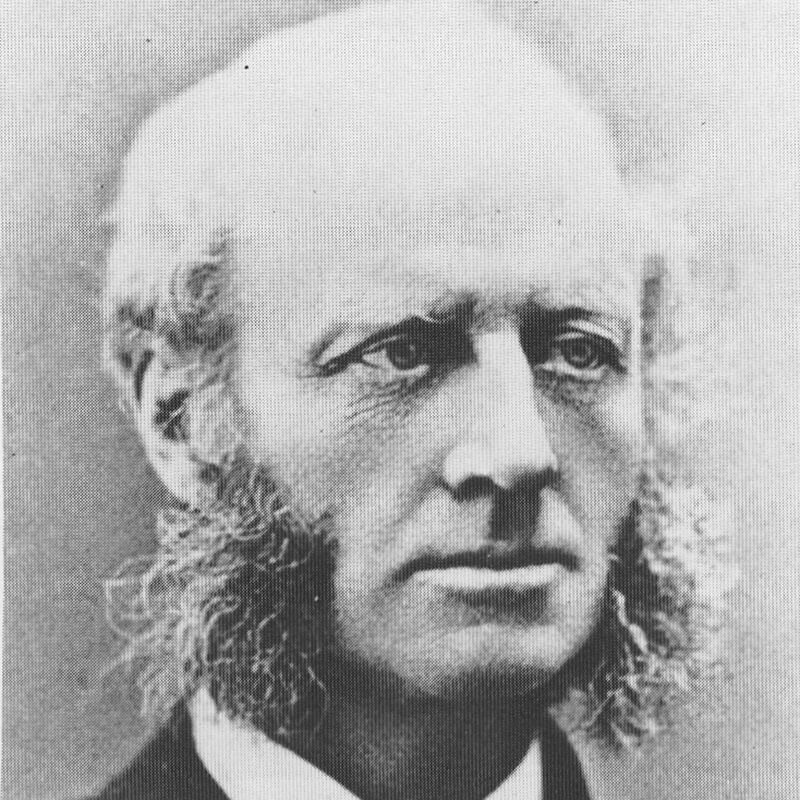

Hello!Japan(日本)の

みなさん!

我がUnited Statesと

条約を締結しましょう!

我がUnited Kingdom(大英帝国)と

仲良くしませんか!

新たな条約を

我がUnited Statesと締結しましょう!

我がFrance(フランス)は

伝統ある大国ですぞ!

幕末において、諸外国との折衝が急速に、ではなく「超急激」に増加した江戸幕府。

この「超急激」増加の理由は、日本国内ではなく、諸外国の方に大きな理由がありました。

世界の列強たちの争いに、「巻き込まれた」形となった当時の日本。

この荒波の中で、江戸幕府は「倒れざるを得なかった」のでした。

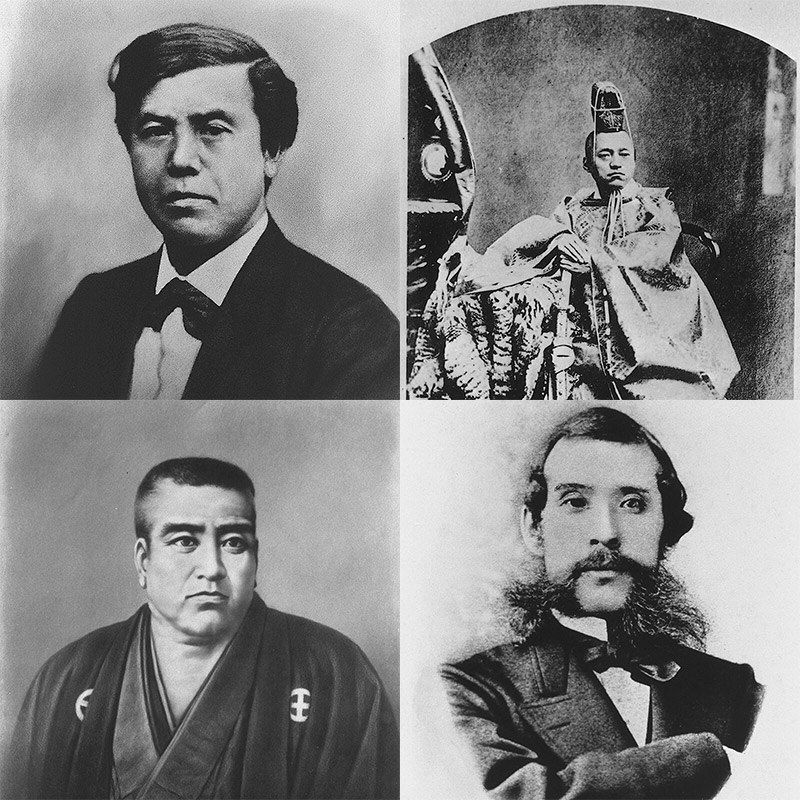

歴史の必然だった討幕勢力筆頭の薩摩

Daimyo_J106ts

この諸外国の荒波の中、幕末の時期に、幕藩体制で「一番下っ端」であった諸藩が活発化しました。

今回は、討幕(倒幕)の根幹的勢力であった薩長土肥の家柄を考えてみましょう。

そもそも、江戸幕府開設前までの「鎌倉から室町(戦国)の秩序」では、上のような序列でした。

江戸幕府を統治し、「帝王のような強権」を握っていた将軍家は、元は低い家格だったのでした。

上のランク付けは、筆者独自の視線です。

実は、徳川家と諸大名は「概ねCランク前後」で同格でした。

ややランクが落ちる山内家は、「豊臣(織田)家の家来」であり、戦国で成り上がった存在でした。

Daimyo_L104ts

この中で、突出しているのが薩摩・島津家のSランクでした。

鎌倉幕府創設時代からの守護であり、歴とした「スペシャルな家柄」であり続けた薩摩・島津家。

我が島津家は、

鎌倉以来の守護の超名門!

徳川幕府を倒す

中心勢力には、我が島津の他なし!

いわば、武家政権創設時からの守護であり、徳川幕府体制では「別格」の存在だった薩摩・島津。

鎌倉・室町・戦国・江戸の各時代=「武家の時代」を、トップで走り続けた薩摩・島津。

その薩摩が討幕(倒幕)の原動力となったのは、「当然の論理」でした。

そして、討幕(倒幕)の諸勢力が「薩長土肥」と「薩摩がトップ」であることもまた「当然」でした。

歴史の流れ次第では、薩摩以外の諸勢力が変わっていた可能性はありました。

いずれにしても、討幕(倒幕)の諸勢力が「薩〜」となること。

このことは「決まっていたこと」であり、「討幕筆頭が薩摩」は「歴史の必然」でした。