前回は「日本の旧国名の覚え方・暗記のコツ 1〜名前の由来・前と中と後・日本の中心・重心の京と山城〜」の話でした。

旧国名「上と下」の由来

前回は「前」「中」「後」のつく国の名前が「京(山城)中心」である話でした。

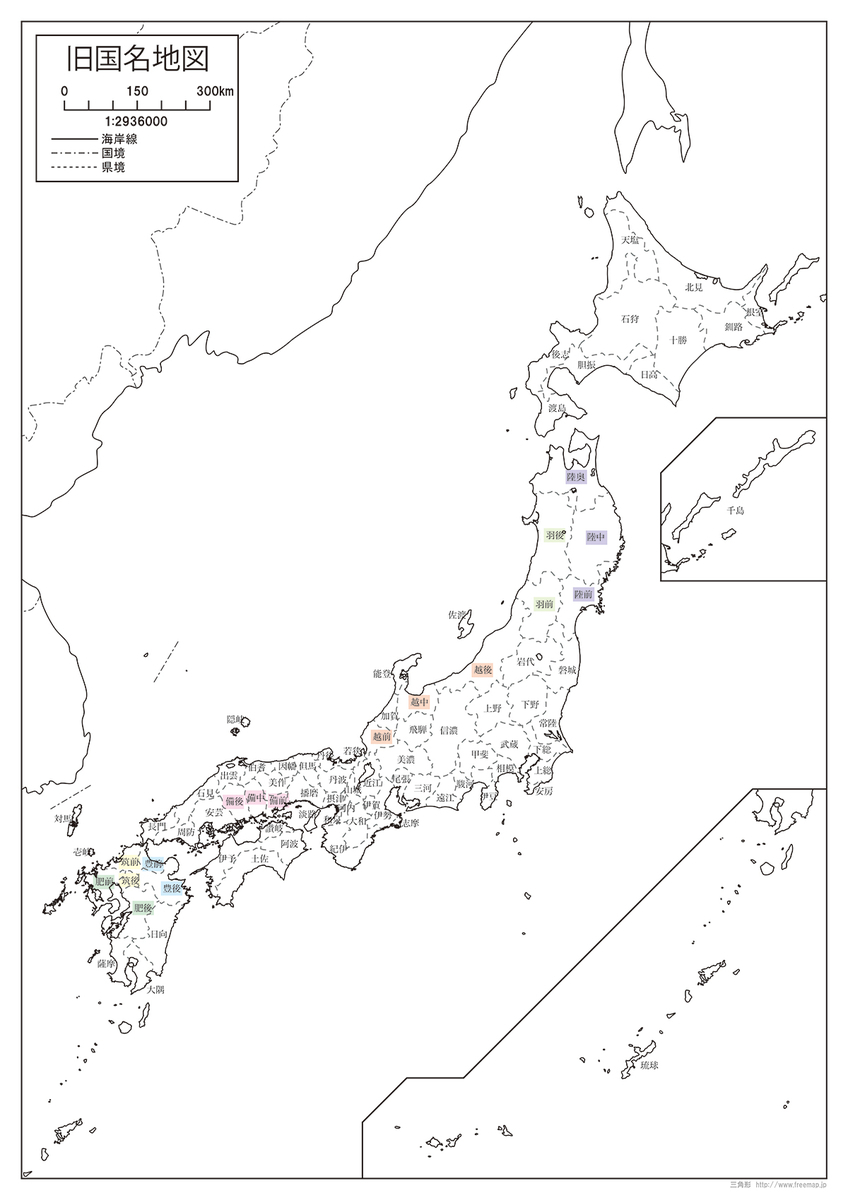

もう少し、旧国名の地図を眺めてみましょう。

「前」「中」「後」と似た国名が見つかります。

「上野(こうずけ)」「下野(しもつけ)」があります。

または、「上総(かずさ)」「下総(しもうさ)」です。

男子小学生

男子小学生今度は「上」と「下」が

付く国だね・・・

「前」「中」「後」と

同じで、何か理由がありそうだね・・

京と山城からの距離

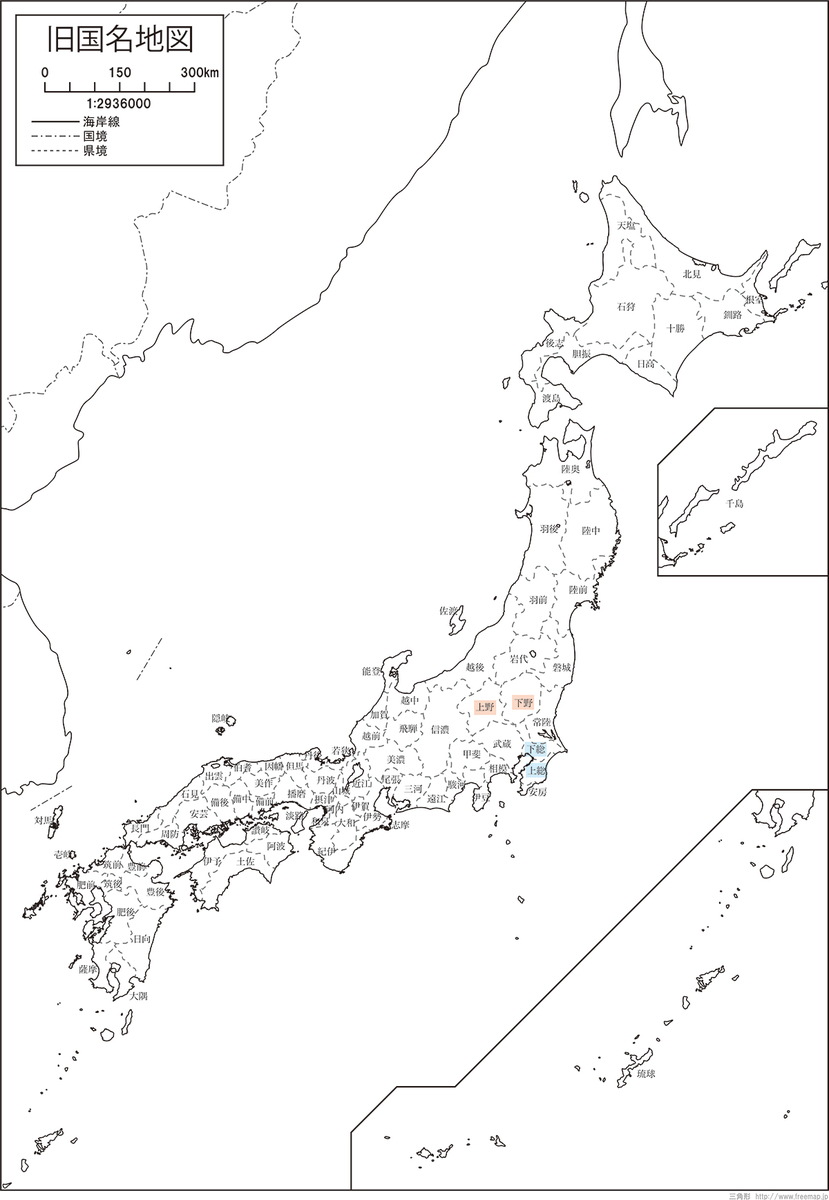

実は「京(山城)に近い方が上」で「京(山城)から遠い方が下」です。

これは

分かりやすいね!

上野・下野、上総・下総が隣り合っているのも分かりやすいです。

京都に近い方が

「上」なんだね!

「下野よりも上野の方が京(山城)に近い」です。

盆地の京に比べて、関東は広い関東平野が開けています。

昔は先進地帯の京・山城からみると、関東地方は「野原が広がった地域」だったのでしょう。

それで「上の野原」と「下の野原」という感じで命名したと思います。

上総と下総では、陸を行くと「下総の方が京(山城)に近い」です。

そのため、「上総と下総は逆?」とも考えられます。

当時は、現代よりも遥かに水運が重視されていました。

昔は、今よりも

水運が大事だったんだね!

そして、現在の東京湾の水運は昔から発達していました。

水運を考えると、「上総の方が近い」と考えられたのかもしれません。

確かに、こう考えると

「上総」の方が京に近いね!

文化の香り豊かな「上野」という地名

上野(こうずけ)は、東京に上野(うえの)という地名が残っています。

文化の香り豊かな上野には、様々な美術館・科学館・日本芸術院・東京藝術大学等があります。

西郷隆盛像が置かれた場所も「上野恩賜公園」です。

戦国期には、上野(こうずけ)周辺を領していた関東管領・上杉憲政。

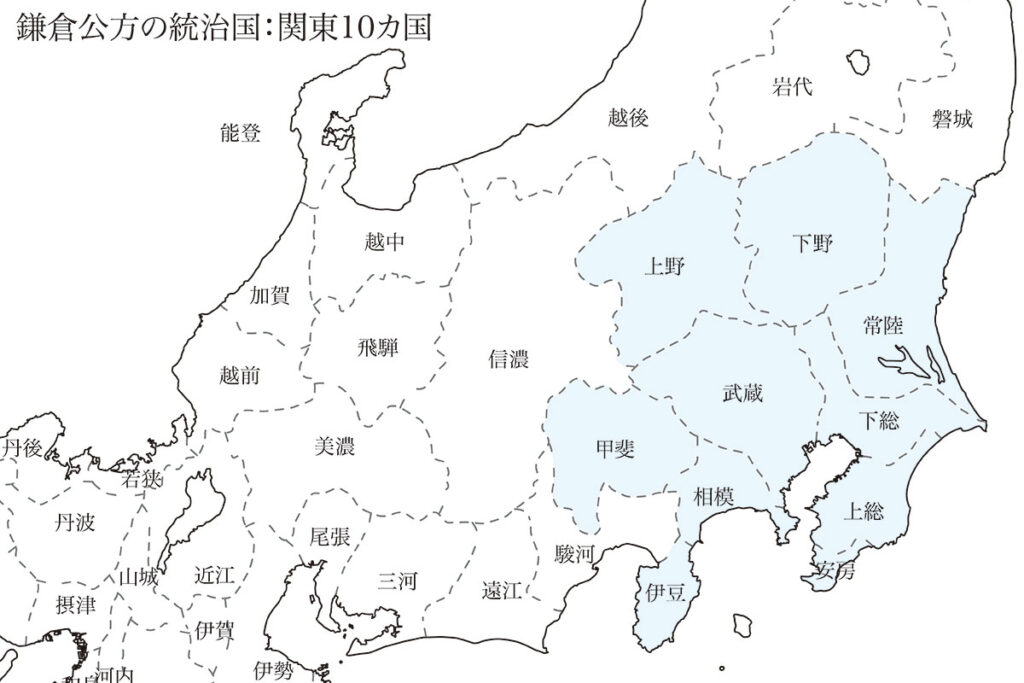

室町時代、鎌倉公方(関東公方)と呼ばれる「関東周辺10カ国のボス」の特別職がありました。

京都周辺を統治する室町幕府からみて、

関東は遠すぎて、治めるのが難しいから、

独立した組織を作ろう!

「関東は別に」と言う考えがあったのでした。

関東を治める組織は、どこに

置くのが良いだろう・・・

何と言っても、

前政権の鎌倉幕府の名残がある・・・

だから、それを踏襲して、

鎌倉を拠点とする「鎌倉公方」が良いだろう!

「鎌倉を拠点に」という方針が決まりました。

そして、その「関東のボス」である特別職=鎌倉公方を支えたのが関東管領でした。

「関東のボス」の鎌倉公方ですが、「名誉職」の要素が強かったのも事実でした。

そして、後進地域であった関東において、上野が「事実上の関東のボスたる関東管領のいる国」でした。

その関東管領たる上杉氏が本拠とした上野(こうずけ)。

上野は、昔から「文化の香りが濃厚な地域」だったでしょう。

そして、戦国期に関東管領の職に就任したのが、上杉謙信(長尾景虎)でした。

当時、新興勢力であった北条氏(後北条氏)に攻められて、関東管領・上杉憲政は、

北条めに

負けてしまった・・・

支えきれず敗走しました。

そして、当時、長尾景虎という名前であった「後々の上杉謙信」を頼りました。

長尾さん、関東管領の職を

差し上げるから、上杉を継いでください・・・

承知しました。

私が関東管領になりましょう!

そのため、「関東といえば、まず鎌倉(相模)か上野」だったのでしょう。

京都を頂点とした「京(山城)中心主義」とも言えます。

もう一つあります。

まだ

他にもあるの?

「前」「中」「後」と

「上」と「下」以外だと何だろう・・

湖がヒントですが、少し考えてみましょう。

・上野と下野

・上総と下総

次回は下記リンクです。