前回は「歴史上の人物とまとめと流れ〜文武両道の薩摩隼人・維新の原動力・警察制度を確立・明治新国家の立役者・私情と使命・人生の岐路と政変・西南戦争での活躍・西郷と大久保の狭間で〜」でした。

今回は明治の財界の超重要人物ですが、少し細かい知識です。

明治政府の成り立ちの理解・まとめになるので、考えてみましょう。

薩摩藩出身。薩摩藩の遣英使節団の一人として欧州各地を歴訪し、新政府では大阪府権判事、初代大阪税関長に就任。

大阪に造幣局設立を新政府に進言し、設立。

初代大阪商(法)工会議所会頭となり、大阪経済の立役者となる。

欧米の知識に開眼した若き頃

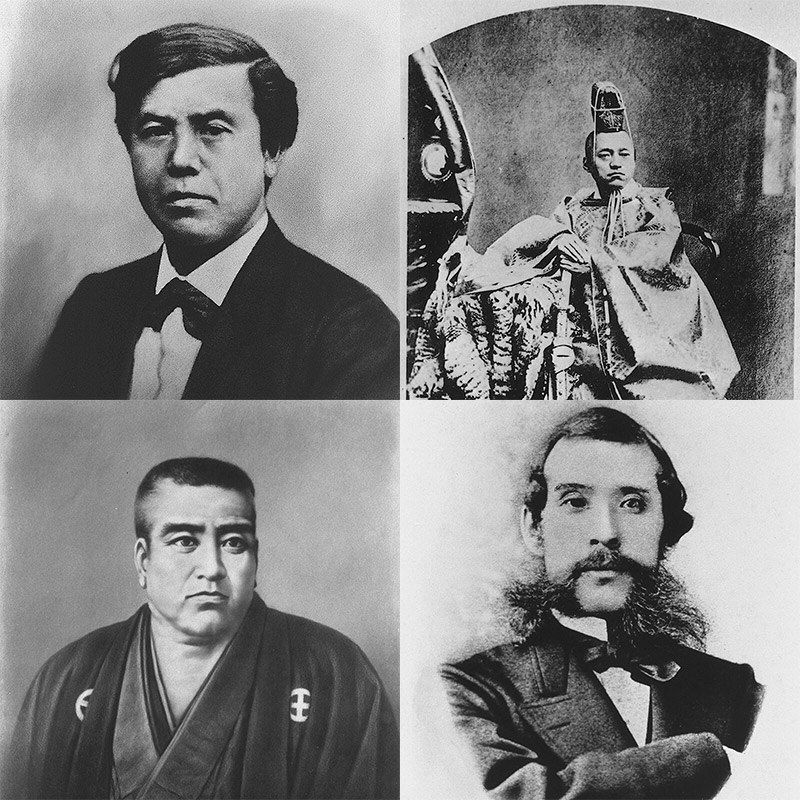

答えは五代友厚です。

武闘派ばかりの薩摩藩士。

「武闘派ではない」イメージの大久保利通ですが、幕末にはかなり「危ない橋を渡り続けた」人物です。

後に「明治新政府の事実上の総理大臣」となった大久保。

彼の本質は政治家であり、軍人とはほど遠いイメージです。

一方で、幕末の討幕のプロセスにおいて、「倒幕から討幕」へ大きく時代が動いた時。

大久保が「果たした役割」は極めて大きく「知恵と恫喝を駆使して、官軍側をまとめた」存在です。

その中で、初代警視総監となった川路利良と財界の重鎮となった五代友厚。

彼ら二人は、薩摩藩出身において「異色の存在」でした。

薩摩藩士A

薩摩藩士Aチェスト!

何かと言うと「刀で斬りかかってくる」イメージが強い薩摩藩士たち。

強くない男など、

存在価値はない!

一種「異常な文化」が根強かった薩摩藩にあって、五代は、

武芸で強くなることも

良さそうだが・・・

欧米の最先端の

知識を学んで、飛躍したい!

能吏肌の人間で、小さい頃から「欧米の知識」に目が開かれたのが五代でした。

卓越したビジネスセンス:薩摩藩の先進性と商売・ビジネス

欧米に実際に行って、

学んでみたい!

若き頃から、欧米の様々な事物に影響を受けた五代。

それは、当時最も開明的であった薩摩藩だからこそ、でした。

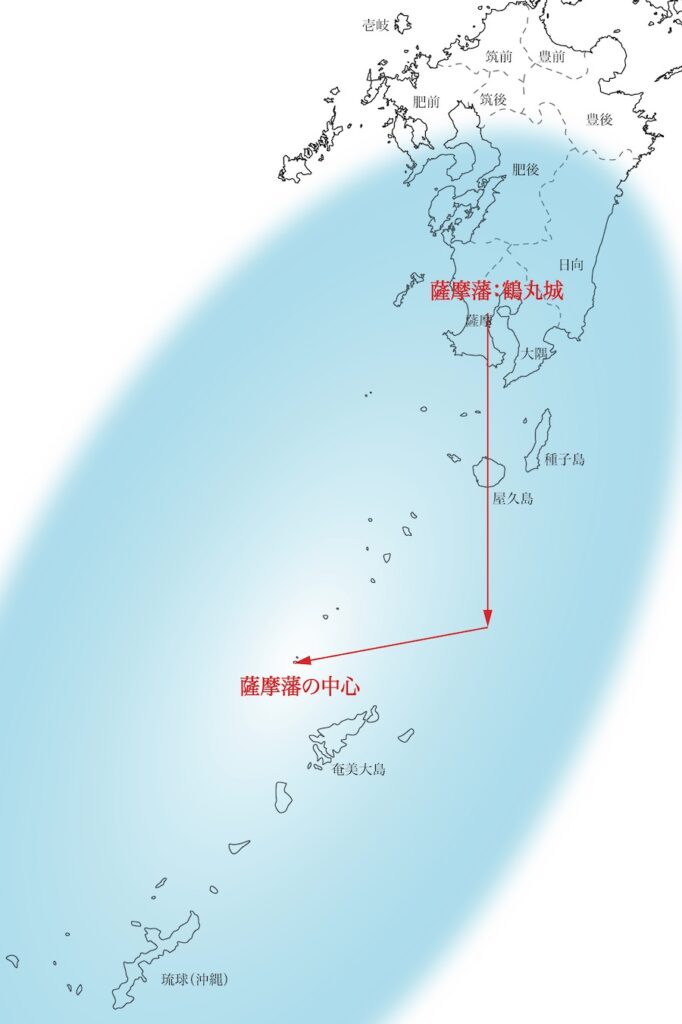

当時、琉球藩(沖縄)を傘下に治め、奄美大島などの南洋諸島をも支配していた薩摩藩。

薩摩藩の視線は、「海へ、海へ」と向かってゆきました。

幕末、一気に凋落した徳川幕府でしたが、1840年頃までは「圧倒的力」を有していました。

当時の「日本政府」であった徳川幕府は、「キリスト教禁令」など様々な「政策を実施」しました。

その中には、

諸藩が外国と

貿易・交易することは絶対ダメ!

外国との貿易・交易の窓口は

長崎のみで、幕府直轄!

貿易・交易による「莫大な富」と「外国の最先端の知識」を「諸藩が習得」するのを妨害していました。

その中、薩摩藩のみは、

南洋諸島を占領する

我ら薩摩藩は・・・

明(中国)や朝鮮、タイなどの外国に、

日本で最も近い・・ ・

徳川幕府が何を言おうと、

我らは無断で、貿易を続けるのだ!

この薩摩藩の「独断専行」に対して、「日本政府であった徳川幕府」が気づかないはずがありません。

薩摩が、

どうやら勝手に貿易しているようだ・・・

しかし、証拠がなければ、

奴らを突き上げることはできん・・・

薩摩に密偵を忍ばせ、

証拠を持って来させよ!

薩摩の「貿易・交易の証拠」を握ろうとした徳川に対して、

お前は密偵

ごわすな!

「徳川幕府が放った密偵を全て片付けていた」薩摩。

薩摩に行った密偵が、

全員帰って来ない・・・

方便が非常に強い薩摩においては、少し話せば、

お前は薩摩の人間では

ないごわすな!

即座に「薩摩外部から来た人間」であることが判明し、処断されてしまいました。

このように、海外から見れば「天皇が頂点にいて、徳川家が王であった」日本の国家体制において、

我が薩摩は、

徳川の支配下ではないわ!

薩摩藩のみは、「例外的立場」を堅持し続けていたのでした。

この「諸藩の中で抜群に最先端で、世界を相手に商売をし続けてきた」薩摩において、

商売で身を立てるのも

面白そうだ!

五代青年は、ビジネス・商売に大いなる思いを抱きました。

西南戦争から遣英使節団の一人へ

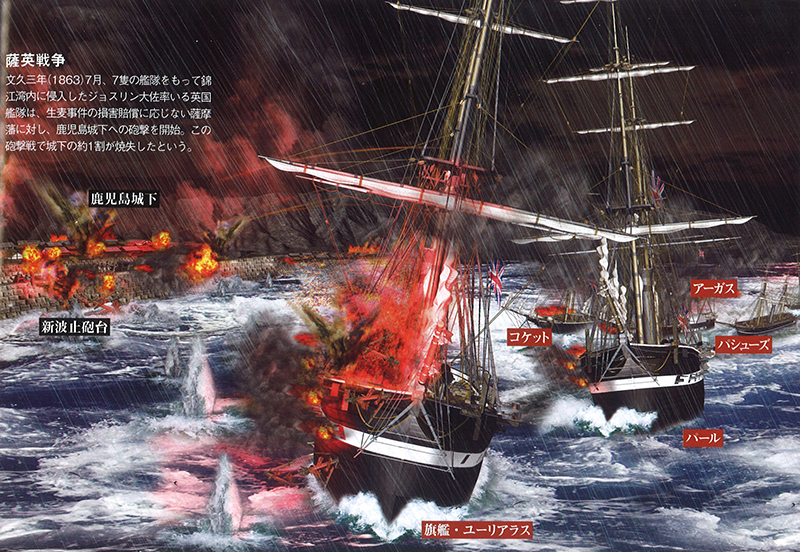

薩英戦争では一時捕虜になってしまった五代。

大英帝国の

艦隊に捕まってしまった・・・

この「捕虜となった」のは、「わざと」という説もあります。

薩英戦争後、大英帝国と薩摩の関係が良好になりました。

世界最強の大英帝国とは、

貿易を通じて、仲良くすべき!

そして、薩摩藩から正式に欧州へ派遣される遣英使節団の一人となりました。

欧州歴訪して、大きな影響を受けた五代。

欧州は、我が国より

はるかに進んでいる・・・

我らが努力して、なんとか

追いつかなければ・・・

欧州の実態を必死に学んで、吸収した五代。

五代は「先進国の実態」を

肌身で知っている、優れた人物だ!

「海外の実際を知る高い能力を持つ人物」として新政府の重要人物となります。

一度決まった「大阪遷都」:木戸と大久保の狙い

因習深い京都から首都を移すことは、維新政府の大久保・木戸等の悲願でした。

徳川幕府の時代には大坂であった地名は、読みはそのまま「大阪」となりました。

豊臣秀吉の時代から「商売の中心」であり続けてきた大阪。

世の中が変わったことを、

皆に知らしめたい!

まずは

遷都だな!

遷都先は、

大阪か江戸か・・・

江戸は憎い徳川の

本拠地だったから、やめたらどうだ?

では、

大阪か?

大阪が良いように

思うが・・・

一時は「大阪遷都」も浮上し、大久保・木戸が合意した説があります。

この「大阪遷都」には二つの理由がありました。

・大阪が長年に渡り、商業・交通が非常に開けていた

・「長い間、京=山城に居続けた天皇」に動座頂くには、近場の大阪が適していた

・地勢的に「日本の中心位置」に近い

さらに、長州の木戸・薩摩の大久保。

当時は「長州人」や「薩摩人」と考えるほど「各藩が国のような存在」でした。

「自分の国からの距離」を考えた時、海運も開けた大阪は適していました。

まあ、大阪ならば我が長州から

「船ですぐ」だからな・・・

我が薩摩からも

江戸より大阪の方が近いな・・・

彼らにとって「故郷から新たな首都への距離」は、かなり重要でした。

じゃ、大阪に

しようか!

「大阪遷都」で

良さそうだな!

今も超重要な都市である京都は、

日本の中心は

京都!

天子様(天皇)は、

ずっと京にいらっしゃる・・・

江戸は、天子様の臣下である

徳川将軍がいるに過ぎぬのだ・・・

江戸と京都では

格が違う!

このような感覚が非常に強かったのです。

大阪の立役者へ:大阪経済と財界の中心

一時は「大阪遷都」になりかけたものの、

大久保さん、

大阪は商売の地であり、この地に「遷都」は難しいです!

やはり、政治の基盤が整っている

江戸こそ「遷都先」としてベストでしょう!

うむ・・・

そうかもしれんな・・・

前島密の進言もあり「江戸=東京遷都」に決定します。

様々なお金があった江戸時代。

一新して「統一したお金にする」ための非常に大事な施設である造幣局が必要でした。

統一通貨を製造する

造幣局は、新国家の肝です・・・

新たな都は江戸で良いですが、

造幣局は、「商売の中心」である大阪にすべきです!

うむ・・・

そうだな!

五代の進言もあり、造幣局は大阪に設置することも決まります。

維新元勲の西郷は、この頃、

おいどんは、薩摩に帰るので、

あとは皆でやってください・・・

西郷は「新政府と距離を置く」雰囲気でした。

このあたりは、新政府の大久保・木戸・岩倉らの間で様々な意見が交換されたでしょう。

そして、それぞれの利害関係もあったのでしょう。

世を一新するには、天皇陛下には京都から

動座頂きたい!

それには、京都から近い大阪ではなく、

江戸=東京に動座いただいた方が良い!

徳川幕府という政治機関の中心が

250年以上の間、江戸にあった。

世が徳川から変わったとはいえ、

政治の中心を変えるのは時間かかる・・・

その後、五代は大阪商工会議所(当初は大阪商法会議所)初代会頭となります。

これからもずっと、

大阪は「商売の中心地」なのだ!

それまでも商業の最も栄えていた大阪が繁栄を続けるように尽力しました。

「江戸から東京へ」と全く違う名称となった東京に対して、大阪は「漢字一字の変更」でした。

大阪という地名を

変えるべきではない!

「おおさか」という語感自体が、

我が国の商売の中心なのだ!

鉱山王となり実業家としても成功した五代。

私のビジネスセンスは、

抜群だぞ!

岩崎弥太郎や前島密らと共に、明治という新時代の経済面を大きく牽引しました。

次回は下記リンクです。