前回は「開成中学高校の永遠に輝く星・山口多聞〜日本海軍の希望の星・日本人の理想像の一つ「楠木正成」・猛将の若き日々と超優等生の肖像:海軍兵学校と陸軍士官学校と帝大・質実剛健な開成の教育〜」の話でした。

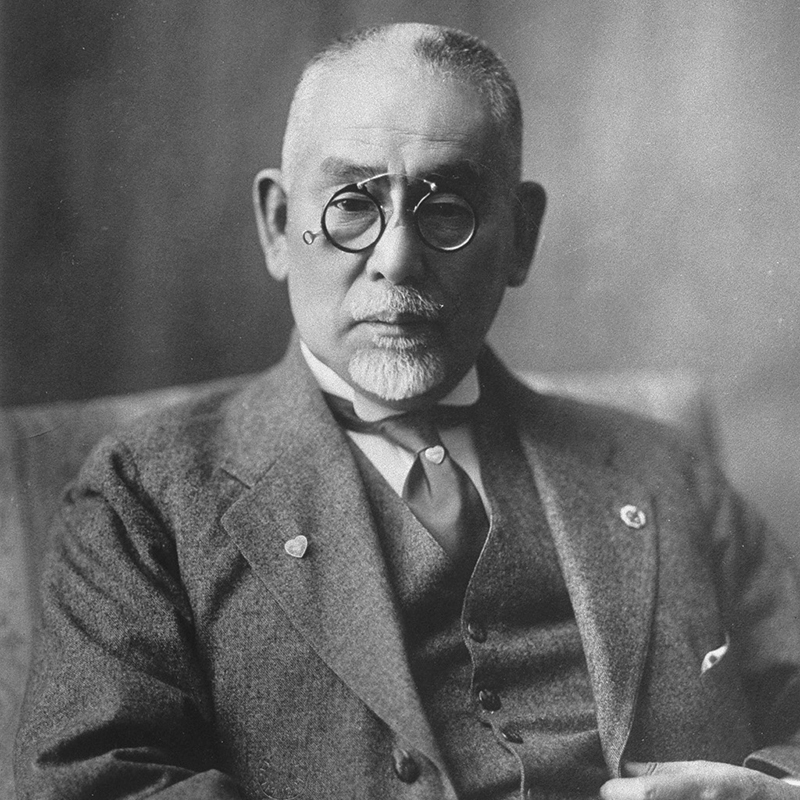

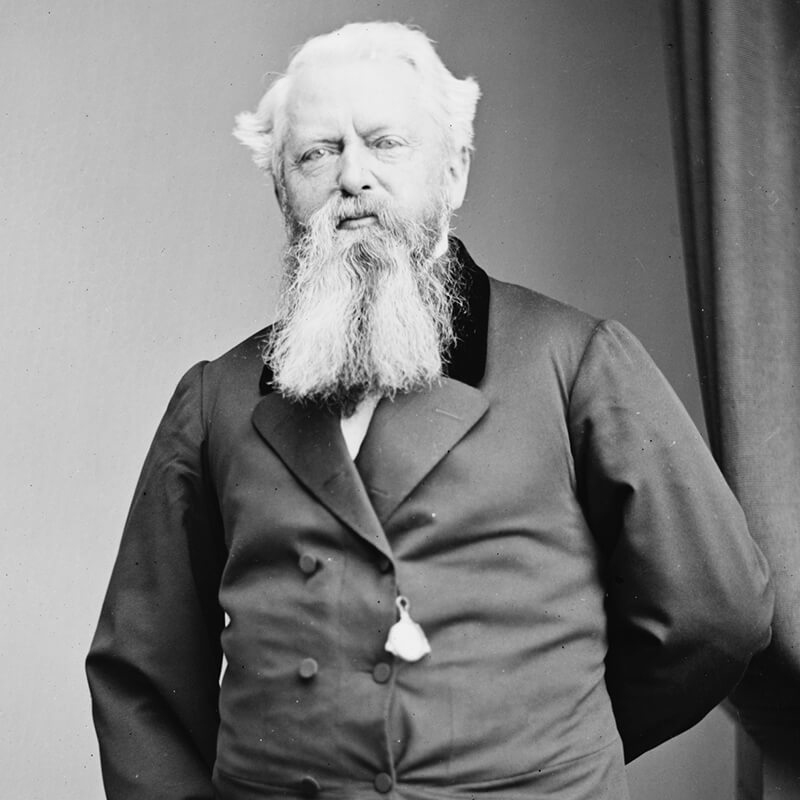

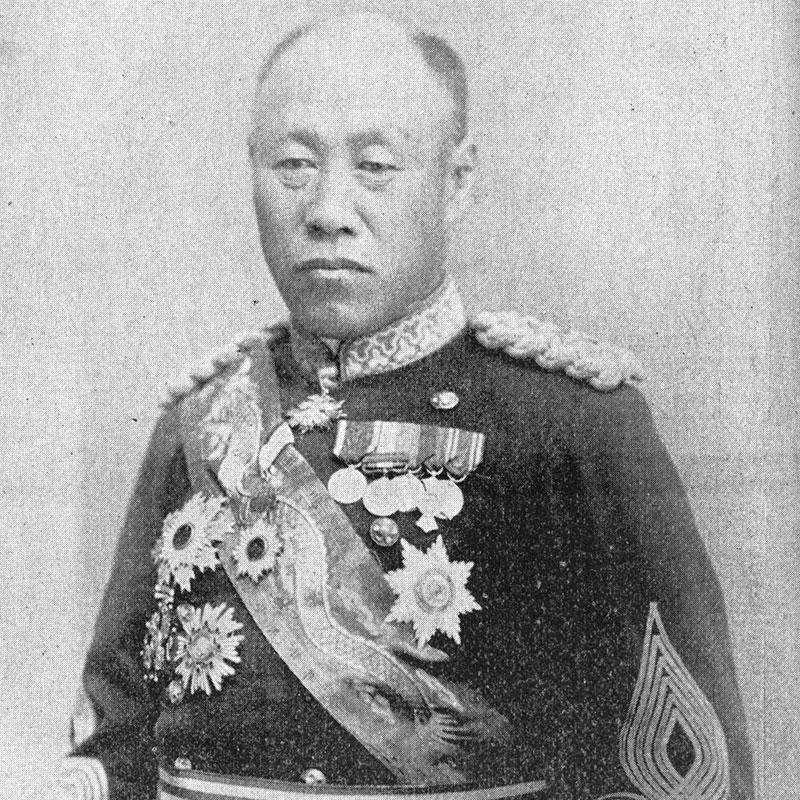

医師の道から大政治家になった後藤新平

今回は、後藤新平をご紹介します。

米国・英国などの海外列強が、大挙して押し寄せてきた幕末の1857年に生まれた後藤新平。

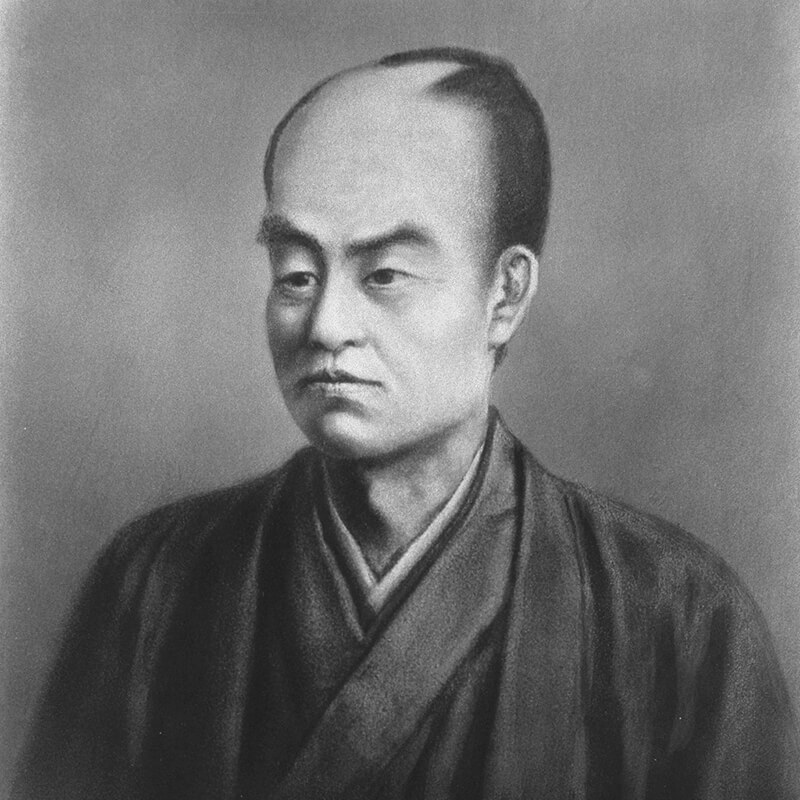

後藤新平

後藤新平仙台藩のために

生きてゆくのだ!

後藤が生まれた3年前の1853年には、米国のペリーがやってきて鎖国という国是が正式に破られました。

Hello!

Japan(日本)の皆さん!

我がUnited States(米国)と

条約結びましょう!

ちょっと、色々

検討しなければなりませんので・・・

来年、

もう一度お越し頂けますか?

分かりました!

また来年に来ます!

メリケン(米国)は

遠いから、来年は来ないだろう・・・

その翌年の1854年にペリーは、前回4隻だった軍艦を9隻に増加させて、

Hello!

Japan(日本)の皆さん!

約束通り、

また来ましたよ!

本当に

来たよ・・・

約束通り、我がUnited States(米国)と

条約結びましょう!

じゃないと、Edoを

砲撃しますよ!

はあ・・・

結びましょうか・・・

そして、この1854年に日米和親条約を、強引に締結させられた徳川幕府。

そして、その4年後の後藤が生まれた翌1858年には、

Hello!

Japan(日本)の皆さん!

おいっ!

いいから、我がUS(米国)と新たな条約を締結しろ!

米国からやってきた、強面の超強硬なハリスに日米修好通商条約調印を迫られました。

勅許はあった方が

望ましいのだが・・・

夷狄との

条約などもってのほか!!

徳川幕府が揺れる中、後藤は仙台藩に生まれます。

医師を志した後藤は須賀川医学校(福島県立医科大学)に進み、勉強に大いに励みます。

医師になって

身を立ててゆくのだ!

後に政治家として、大きな功績を残した後藤新平。

後藤の活躍の根幹は「医学を懸命に学び、医師として懸命に貢献した」ことでした。

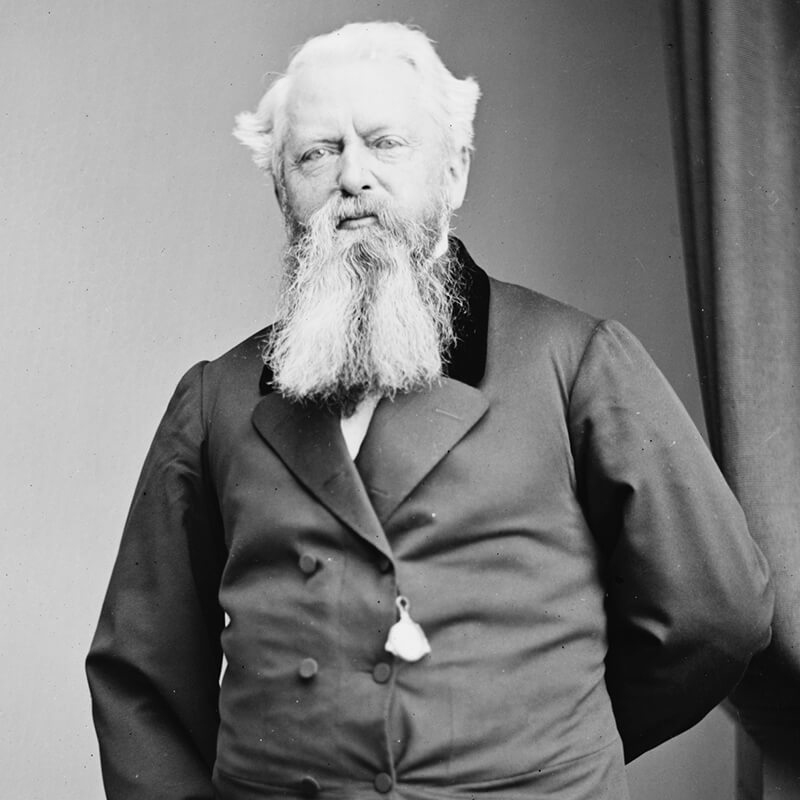

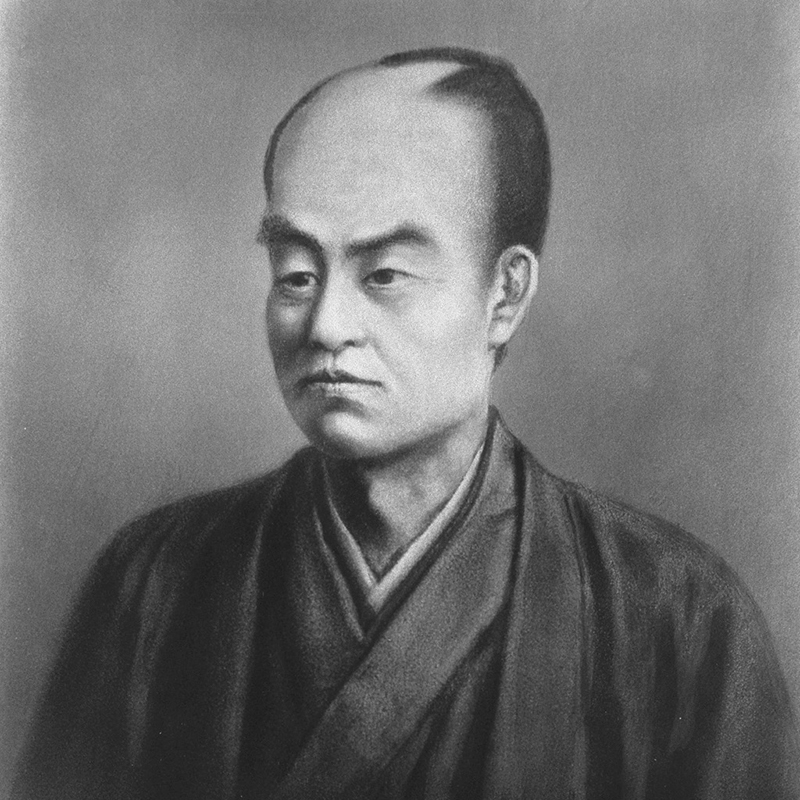

医師から政治家に転身した方は、同時期に大村益次郎がいます。

私は村田蔵六と申します・・・

医師で蘭学者です・・・

極めて優れた蘭学者(西洋学者)であった大村益次郎。

医師として活動した後、長州藩総帥 木戸孝允に見出されました。

幕末に長州軍・討幕軍を指揮した軍人、政治家であった大村。

私の言う通りにして入れば、

皆さんは勝てますよ・・・

少し性格に問題があり、見様によっては超傲慢だった大村益次郎。

私の頭の中には

西洋軍事学の全てが詰まっています・・・

医師として懸命に学んだ学力で、西洋の軍事学をも吸収して討幕戦の立役者の一人となりました。

明治新政府では兵部省初代大輔=防衛省次官に就任し、事実上の陸軍トップ(軍政側)となります。

幕末から明治時代に向けて、西洋の学問が一気に流入してきた時代。

最も分かりやすい実学であった医学をひたむきに学ぶ優れた人物が多数出ました。

時代の変革期に

私は大いに力を尽くすのだ!

予防の未来を切り開く:「銃弾・砲弾より怖い」伝染病

医師として非常に有能だった後藤新平は、日清戦争での検疫業務の中心人物となります。

現代と大きく異なり、国と国の移動が遥かに少なかった当時。

異国(外国)に行った人間が、帰国した際の検疫が非常に重要でした。

コレラなどの海外由来の病原菌に罹患すると、死に至る可能性が高かったのです。

病気になる前に

予防することだ大事だ!

そして、検疫次第で「国内の死者数が大きく変わる」ため、極めて重要な業務でした。

日本の快勝に終わった日清戦争。

凱旋将兵23万人が帰国予定です。

実は、日清戦争の日本側戦死者の約90%が「伝染病に起因する」戦死でした。

戦死よりもはるかに

病死が多いのは大問題だ!

考えようによっては「銃弾・砲弾より怖い」伝染病。

江戸時代は、「漢方が中心」であった日本の医学界。

手術などの西洋医学は幕末になって急に入ってきた概念であり、「予防」は発想すらありませんでした。

外国の危険な病気が

国内に入ってきて、一気に広がるのは防がねば!

なんとしても、日本の水際で病原菌を止めなければなりません。

児玉源太郎との名コンビ誕生:台湾から中国まで広がる獅子奮迅の活躍

この「病死が戦死よりはるかに多い」という異常な状況に対して、危機感を持った人物がいました。

悩みに悩んでいたのは、児玉源太郎 陸軍次官でした。

なんとか

ならんのか・・・

後に日露戦争において、日本勝利の立役者となる児玉源太郎。

極めて優れた軍人であり、政治家でもあった児玉源太郎。

医学を分かっている医師に

しっかり対応してもらいたいが・・・

当時は陸軍次官を務め、日本陸軍の兵站線などの後方業務の全権を握っていました。

児玉に後藤を推薦したのは、児玉とは付き合いの長い陸軍軍医総監・野戦衛生長官の石黒忠悳でした。

後藤か・・・

優れた医師ならば、ぜひ軍でも役立って欲しい!

児玉次官!

お任せを!

明治新政府の

政治の仕方は違う!

ちょうどこの頃、西郷隆盛と明治新政府の間で、苛烈な戦闘となった西南戦争が勃発しました。

内戦としては、隔絶した猛烈な戦争であった西南戦争では、多数の戦死者・負傷者が出ました。

西南戦争の負傷者を収容・治療していた大阪陸軍臨時病院で、

まだまだ若手だが、

一生懸命患者を治すのだ!

医師として懸命に治療に当たった後藤。

その能力と姿勢は高く評価され、当時病院長であった石黒忠悳に目を付けられました。

こやつ、

使えるな・・・

後に、

金を残して

死ぬのは下だ・・・

事業を残して

死ぬのは中だ・・・

人を残して

死ぬのが上だ!

このような名言を残した後藤。

強力な親日国である台湾において大きな足跡を残し、現在でも台湾で定評が高い後藤。

さらに、後に中国大陸における南満洲鉄道(満鉄)総裁も務めた後藤。

まさに、日本の国内外(当時は「日本国内」という考え方)で獅子奮迅の活躍をしました。

この強烈な個性を持ち、超優れた後藤の原型は少年から青年時代に築かれました。

次回は、後藤新平の少年時代の話です。

次回は上記リンクです。