前回は「得意な科目・分野を得点源に〜最高のテキスト「学習マンガ」・好きな絵柄・コラムなども読んで「学ぶ」姿勢〜」の話でした。

入学試験への姿勢と合格のコツ:答案は他人に評価してもらう作品

受験期後半から直前期になると、受験生は緊張します。

中学受験生・高校受験性・大学受験生の方々は体調万全にして、着実に総合力をつけてゆきましょう。

試験では気持ちが焦ってしまいますが、平常心で臨むことが大事です。

もうすぐ時間切れになってしまっても、

男子小学生

男子小学生なんとしても、

合格するんだ!

必死に取り組んでいる姿勢、努力している姿勢を明確に示すことが大事です。

中学受験を例に考えますが、基本的なことは高校受験・大学受験に共通します。

採点する数学の教師は、長年の経験と能力から小学生が「何を考えているのか」くらいは、

ああ、これは

こういうことを考えているな・・・

一目、一瞬で分かります。

問題は「きちんと回答する」ことが理想です。

現実には、制限時間もあり試験当日どのような状況になるのかは分かりません。

自分が勘違いをしてしまったり、

あれ?

難しい・・・

難問に手間取ってしまって時間が大幅に取られてしまったり、色々な可能性があります。

試験答案は「他人である採点者に見てもらう」ものです。

さらに、答案は「他人に評価してもらう自分の作品」と考えましょう。

「他人に分かってもらう」姿勢

答えを選んだり、答えを記入するだけの問題ならば、

答えは「ア」かな?

「ウ」かな?

答えのみであれば「答えを書く」しかありませんので、「数値・記号の羅列」となります。

対して、特に「少しでも記述がある」試験の場合は、大きく異なります。

記述式では「自分はわかる」ような答案は、出来るだけ避けましょう。

「他人(採点者)に分かって頂く」ような内容が望ましいです。

小学校6年生の方は、これまでにご自身や塾で、そういう訓練をしてきているでしょう。

「他人にわかってもらう」は、

分かるけど、具体的にどうしたら良いの?

自分が書いた記述などで、「採点され、返却されて」きた答案などがあるでしょう。

それらは先生方による「採点や評価」がなされていますが、もう一度自分で読んでみましょう。

すると、

ここは、こういうつもりで書いたけど、

ちょっと分かりにくいかな・・・

「過去の自分」よりも「今の自分」の方が成長していることもあり、様々な気づきがあるでしょう。

特に直前期は、学力の総まとめとして「過去の問題を見直す」ことは非常に大事です。

これから入試までは、さらに「自分の中で考え方を整理して、表現する」ことを明確にしましょう。

「自分の作品」を作る気持ち:図形問題の補助線を少しでも描く

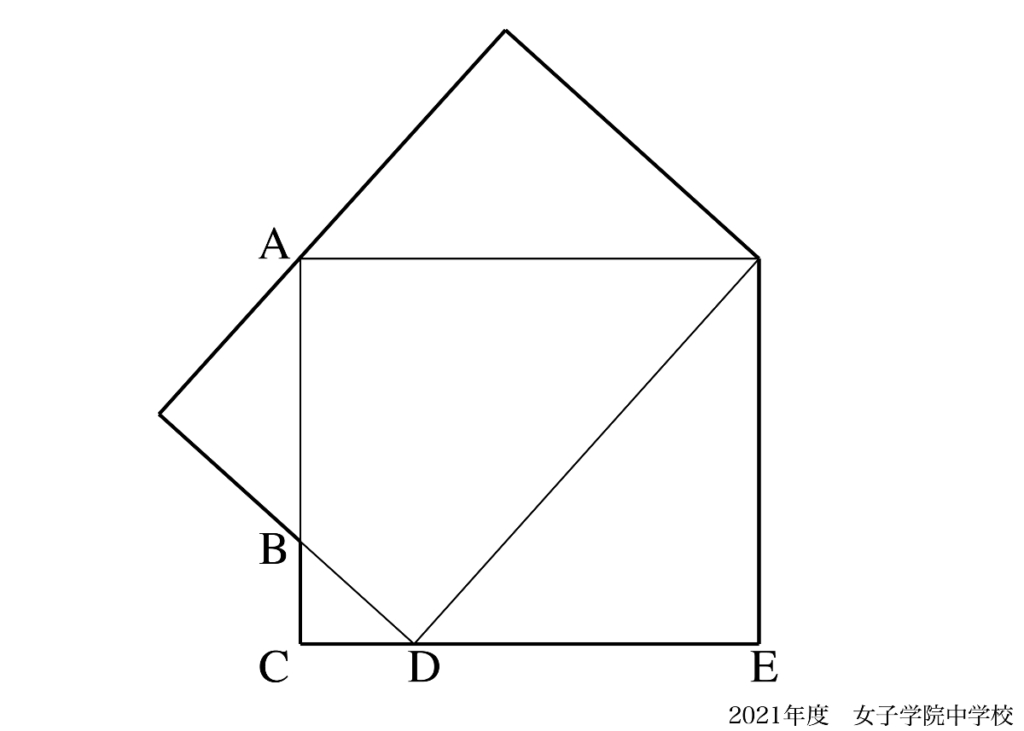

この問題が、試験当日の問題だったとします。

他の問題を優先し、残り時間も僅かとなったとします。

志望校の解答用紙の構成にもよりますが、図形問題では「分かること」を描きこむことが大事です。

図形問題で、解くポイントを探すコツを上記リンクでご紹介しています。

「自分の考えの軸」となる線を、補助線として描くことがポイントになります。

そういう「線は明確に描く」と、採点者は「思考のプロセス」を読み取ってくれるかもしれません。

試行錯誤して、

この補助線が、

良さそうだ。

こう気付いたり、

面積比は、

少し分かりそう・・・

このように思ったら、それはどんどん記載して表現しましょう。

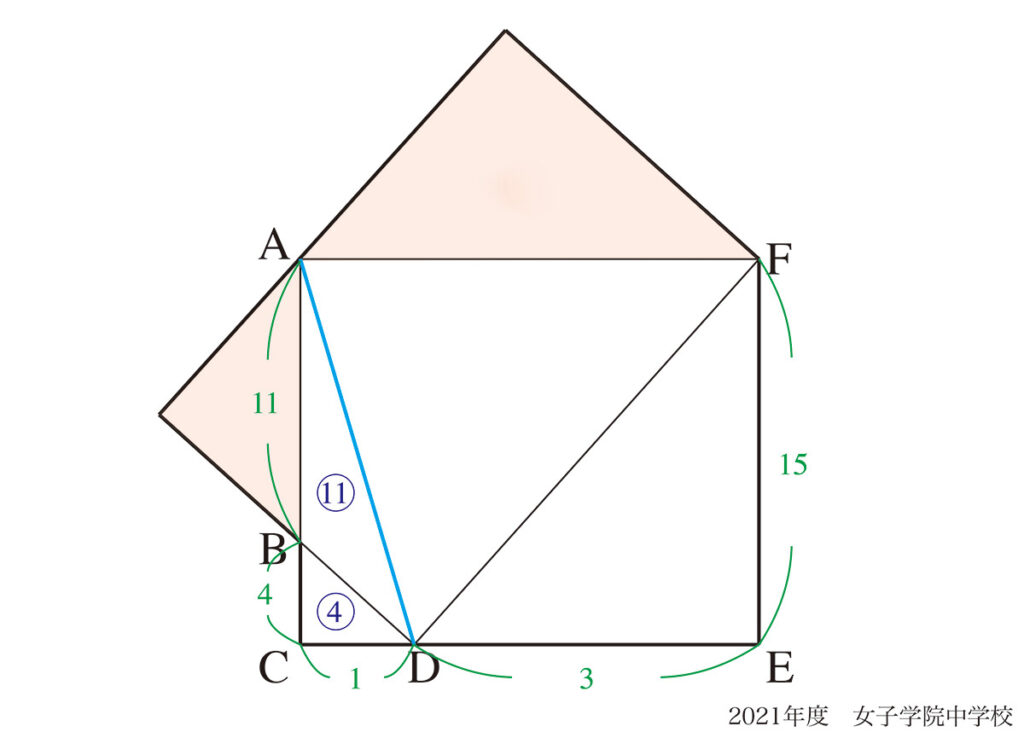

これでは、もっとも大事なポイントである「長方形ACEFの面積の半分」には至ってはいないです。

ところが、なにか解答に至りそうな気配を感じます。

大事なことは辺の長さ以外に、面積比を記入していることです。

こんな走り書きを見ると、採点者は、

ああ、一生懸命解こうとして、

その端緒にはたどり着いているな・・・

このように分かります。

「時間がもうない!」という場合になったとしても、

僕は、

ここまではわかっているよ!

こう答案にアピールしましょう。

採点者の立場からすると、「何も書かれていない白紙答案」は、

白紙には0点しか

点は付けられない・・・

採点者は、「✖️にして0点」しか方法はないのです。

答案になんらかの「一生懸命考えている痕跡」があれば、プロである採点者は、

よし、

ここまではわかってるんだね!

答案に書かれていることを、しっかり読み取ってくれます。

場合によっては、深読みしてくれて、

ここまで行っていれば、

✖️ではなく、3点は上げたいな・・・

思ったよりも良い点を与えてくれるかもしれません。

それは学校の教育理念や校風にもよるでしょう。

採点者に「思考の痕跡は読み取ってもらうように努力する」ことは重要です。

こういう問題が「答えだけ」の場合、解答欄に表現しようがないかもしれません。

各受験校は「情報保護」の観点も含め、問題用紙を回収する学校が多いです。

回収した問題用紙は「ただ集めて終わり」かもしれませんが、場合よっては、

答案用紙だけでなく、

問題用紙にも何か評価できることがあるかも・・・

採点者は「解答用紙と別の形式」の場合、問題用紙にも目を通すかもしれません。

実際には、そんな時間の余裕はないかもしれませんが、可能性はあります。

この辺りは、各校の機密事項に該当するため「外部には完全に不明」ですが、ひょっとすると、

おっ、この子は

結構いい線いってるじゃないか・・・

このように「良い評価」をしてくれるかもしれません。

入学試験では、僕・私をはっきりアピールするように心がけましょう。

そのことも念頭に入れた上で、本番までの時間を過ごしましょう。

合格へ向けて「自分の作品」を作る気持ちが、合格へ近づいてゆくでしょう。

次回は下記リンクです。