前回は「歴史・地理の暗記方法・ポイント・コツ 2〜「暗記」で頭脳を鍛える・文章題から知識を増強・余話を楽しむ姿勢・文章題から歴史の実態を学ぶ〜」の話でした。

選択・暗記問題の解き方・コツ:合理的に考える

社会の暗記問題で年号や人名を答える場合は「知らないと解けない」ことが多いです。

今回は、選択肢から選ぶ問題の効果的攻略法です。

文章の後、問題が並んで「正しいものを次のア〜エから一つ選びなさい」という形式の問題です。

こういう問題は、知っていて

男子小学生

男子小学生あっ、

これだ!

このように「これだ!」と解けるのが望ましいです。

ところが、「全てを知っているようにする」ことは大変困難です。

そう・・・

無理だよ・・・

今回は、知識としては「いまひとつあやふや」で悩む場合を例にします。

四つの選択肢あって、

最後の二つで悩むことがあるよ・・・

そして、合理的に考えて正答率を上げる方法を具体例で考えます。

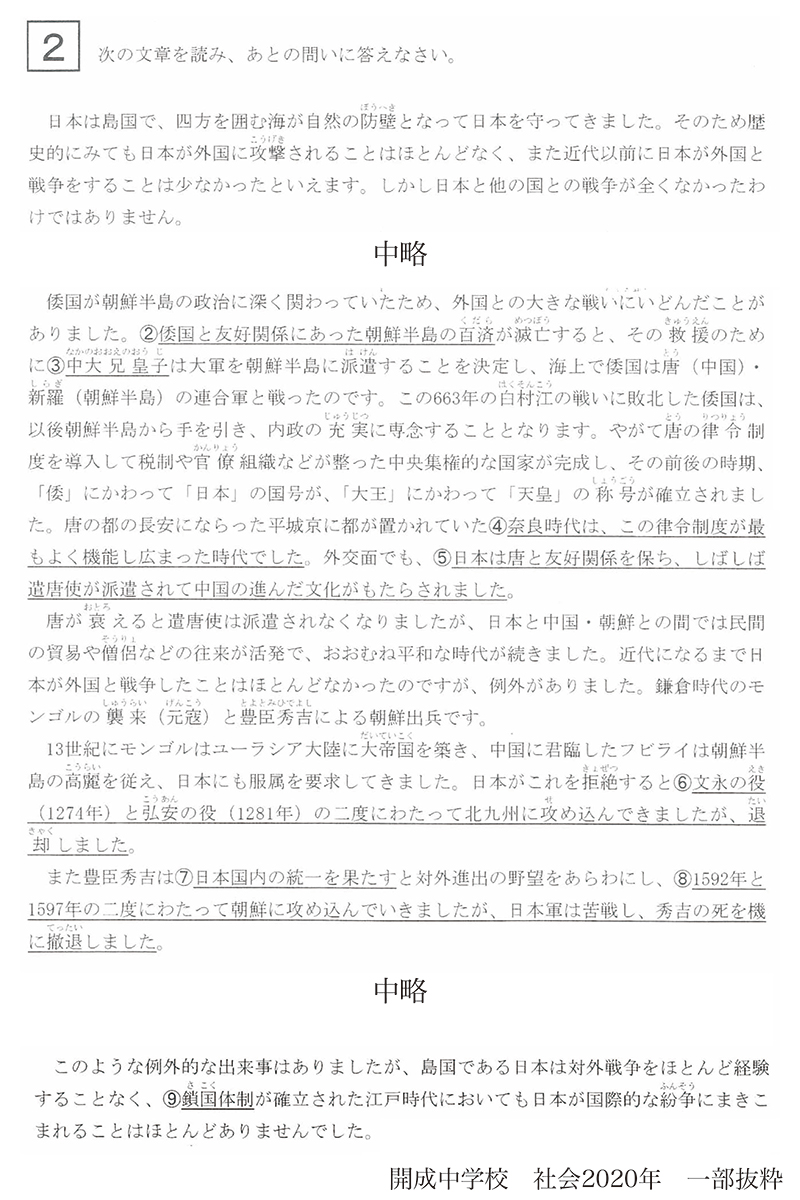

開成中学校の2020年の社会第2問を考えてみましょう。

この問題の後に、多くの小問が並びます。

次の問4を考えてみてください。

開成中学校志望の方は、やったことがあるかもしれません。

やったことがない方で、答えがパッと分かったら、とても良いです。

入試当日、こういう形式の問題は出来るだけ確保したいです。

「ある程度の知識があるけど、パッとわからない場合」の考え方をご紹介します。

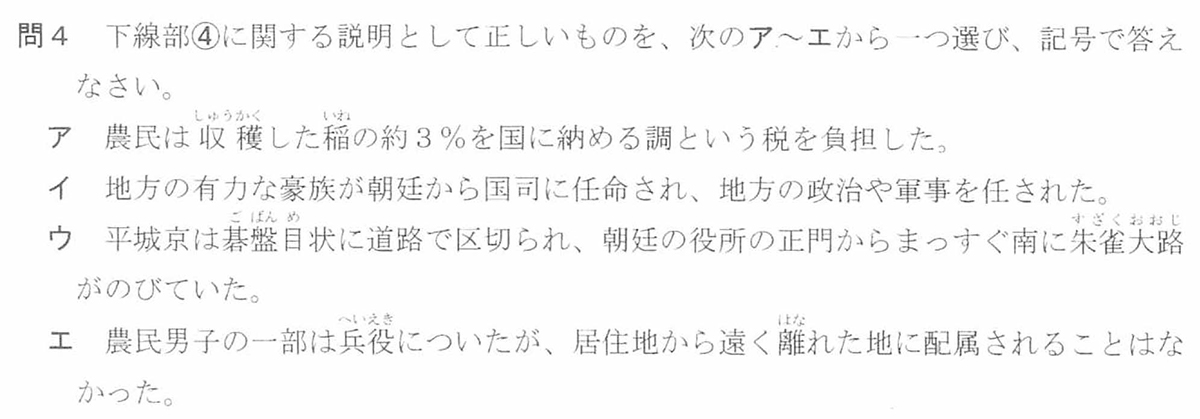

「正しいもの」か「誤っているもの」かをマーク

まず最初に、「正しいもの」か「誤っているもの」は非常に大事です。

これは当然のことですが、時間に追われている試験では、時々これを勘違いしてしまうことがあります。

それを防ぐために「正しいもの」なら「下線を引く、丸をつける」などしてましょう。

そして、

正しいものを

選ぶんだね!

「何を答えるのか」を、しっかり理解して解きましょう。

アは「約3%」は「約」がある以上、間違いにはならない可能性が高いです。

そして、「調」という言葉が正しいかになります。

う〜ん・・・

どうかな・・・

これは本当は「租」なので✖️ですが、確実にわからない時は△として次に進みましょう。

こういう時、悩み過ぎて時間をかけ過ぎないことが重要です。

イは全体的には正しそうです。

「豪族」「国司」という言葉が引っかかりますが、どうでしょうか。

これは「豪族」ではなくて「貴族」が任命されますので✖️です。

ただ、「豪族」と「貴族」の明快な違いは何か、というのは諸説ありそうです。

う〜ん・・・

はっきりとは分からない・・・

いまひとつ不安ですので、△で進みましょう。

選択肢の正答を論理的に考える:歴史で「〜はなかった」という話は✖️

ウは平城京の話で、平城京・平安京などは中国の都市の真似をして、道路は碁盤目状でした。

全体的に正しそうです。

「朱雀大路」という言葉が、正しいかどうか、微妙なところです。

う〜ん・・・

なんか合ってそうだけど・・・

全体的な内容は正しそうです。

こういう時は、○に「ちょっと不安」マークを入れる感じで次へどんどん進みましょう。

こういう記号は、「自分の好きな書き方=オリジナル」でもいいでしょう。

エは「〜はなかった」とあります。

これは知識として「防人がいた」と「あった」と思えばxになります。

仮に「はっきりとは分からない」とします。

歴史の話で「なかったと全否定すること」は大変なことです。

「あった」かもしれないのです。

「なかった」と完全否定することは非常に困難なので、これは✖️にしてしまいましょう。

これは

✖️だ!

上記の感じでメモします。

ここからは、可能性として、

どうやら

ウが正しいかな・・・

「ウが正当な気がする」と思います。

実際に答えはウです。

(ウ)

この考え方でも「間違える可能性」はありますが、低くなります。

このように消去法と確率的に考えて、選択肢の問題を詰めてゆくことができます。

歴史的な話で「〜はなかった」とあったら、基本的に即座に✖️です。

知識として「知っていて解ける」ことがベストです。

現実的には、「知らないこと」や「知識としてあやふやなこと」が出る可能性は十分にあります。

このように合理的に考えて、少しでも得点を高めてゆき、合格へどんどん近づいてゆきましょう。

勉強していて、もし「朱雀大路」を知らなかったら、

平城京は碁盤目で、

朱雀大路!

平城京には、朱雀大路という

南からまっすぐ伸びる道路があった!

このように書いたり、声に出して覚えましょう。

そして、少しずつ暗記量を増やしてゆきましょう。

次回は下記リンクです。