前回は「「討幕の密勅」の謎〜明治維新成し遂げた新官軍の大義名分・「封建制度の象徴」であった徳川幕府・「ガタガタ」だった明治新政府〜」の話でした。

歴史が大きく動く「その時」:同日だった薩摩への「討幕の密勅」と大政奉還

前回は、1867年10月に明治天皇から薩摩藩と長州藩に下された「討幕の密勅」の話でした。

幕末維新期、まさに時代が動く時期であった1867年10月13日と14日の出来事です。

日本のみならず、世界の歴史には「歴史が動く時」は、一気に動きます。

それまでは少しずつ「時代の変化」が表れてきて、それらが様々なところで表出します。

そして、ある瞬間、まさに後世の視点から見れば「瞬間的」とも言えるほどの時間で大きく動きます。

日本の歴史には、決定的な「その時」が何度かありました。

幕末維新期、「その時」はいくつか候補がありますが、まさに討幕の密勅こそ「その時」でした。

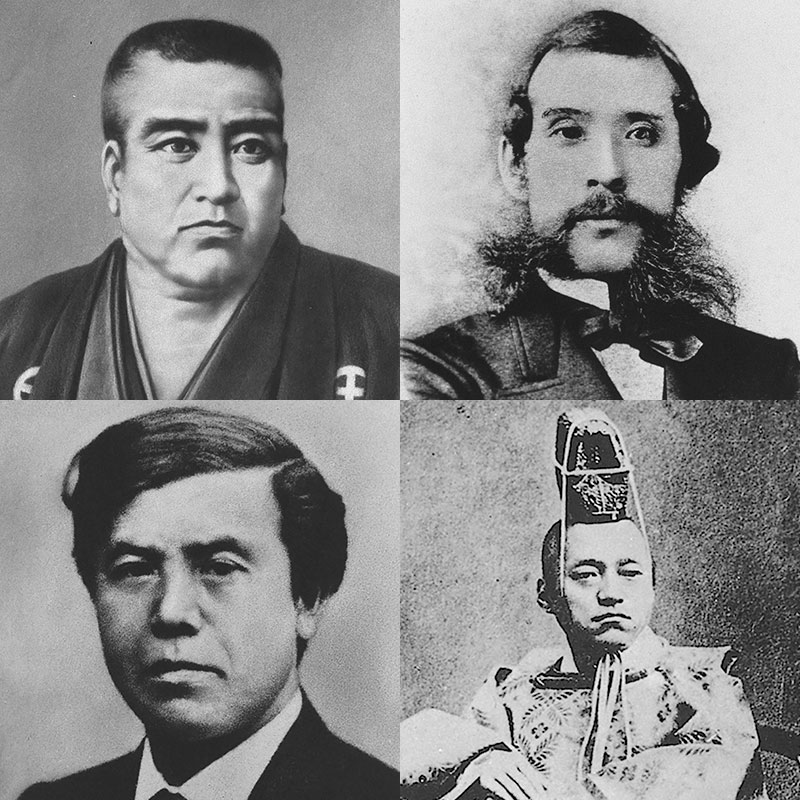

西郷隆盛

西郷隆盛徳川幕府を

ぶっ潰す!

徳川を消さねば、

我らが消されてしまうのだ!

幕末維新期、確かに「討幕の原動力」となったのは西郷・木戸・大久保たちでした。

彼らが薩長軍を指揮して、最終的には「薩長軍を核とした新官軍」が編成されました。

その結果、「倒幕」ではなく「武力によって討幕」がなされたのが明治維新でした。

我が徳川は、

大政奉還します・・・

実は、この討幕の密勅が薩摩藩に下された1867年10月13日の同日、慶喜は大政奉還しました。

不思議なことに、「ピッタリ同日」でした。

これは「たまたま同日」という説が有力です。

それほど、当時は「1日ごとに歴史が動いていた」時期でした。

島津家と毛利家を動かした「討幕の密勅」:家臣だった西郷と木戸

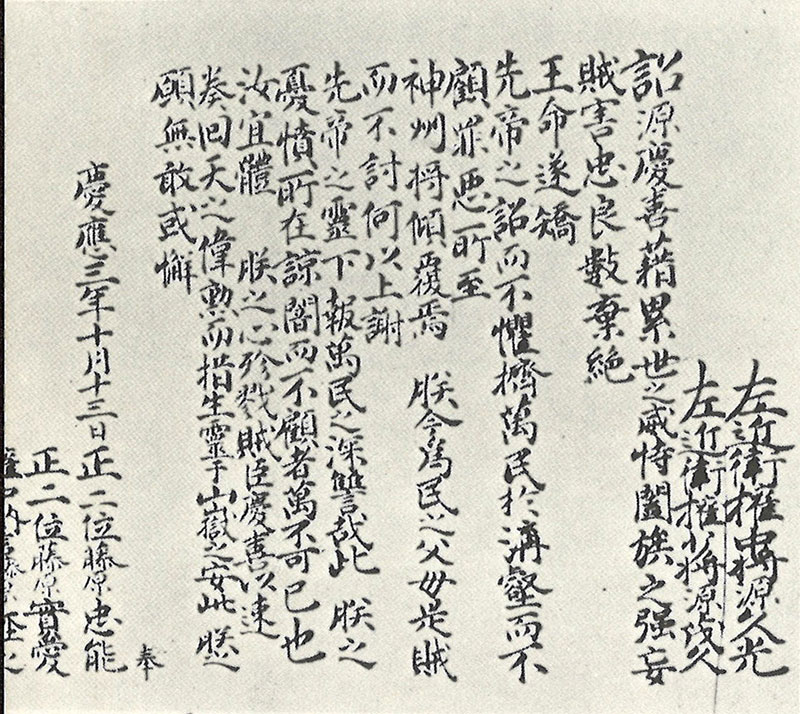

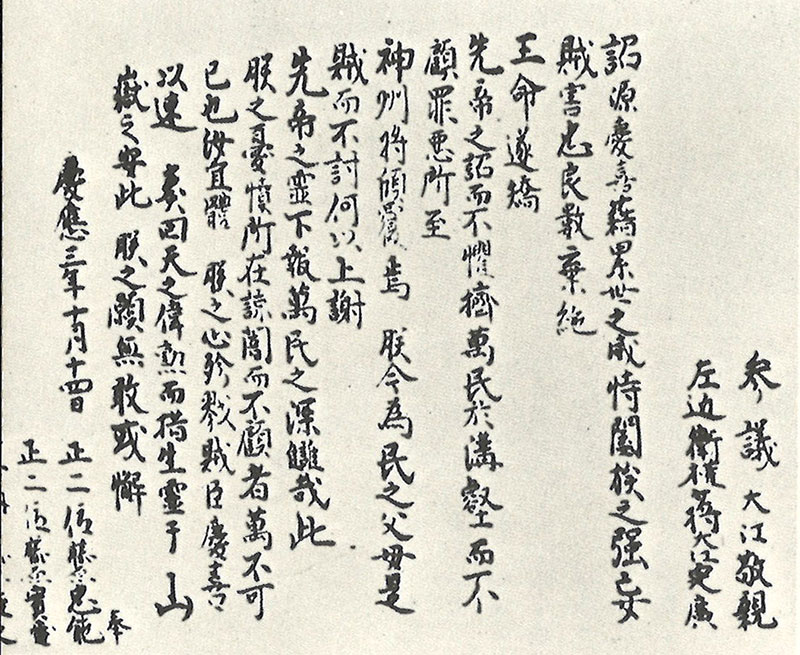

前回、見てみた薩長への討幕の密勅を並べて見てみましょう。

筆者は、歴史に関する様々な書籍を持っていますが、討幕の密勅が掲載された資料は極めて少ないです。

上の資料はネットにもありますが、大抵は非常に解像度が低い(画像が粗い)です。

上の資料では左の方が切れていますが、それは筆者が切ったのではなく「元の資料の状況」です。

この討幕の密勅が発行されてから2ヶ月経過していない1868年1月3日、戦争が勃発しました。

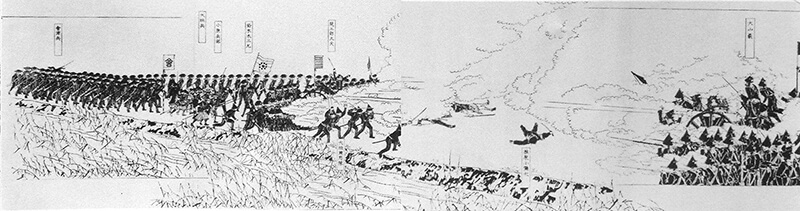

鳥羽・伏見の戦いです。

この時、薩長軍は5,000名ほど、対する幕軍は3倍ほどの15,000名ほどいました。

5,000名ほどで劣勢だった薩長軍が勝利した大きな原動力が「錦の御旗」でした。

平和な現代の感覚では、「5,000名の軍隊」は、かなり大きな武力です。

その一方で、重要な合戦においては、5,000名の出動はそれほど大きくはありません。

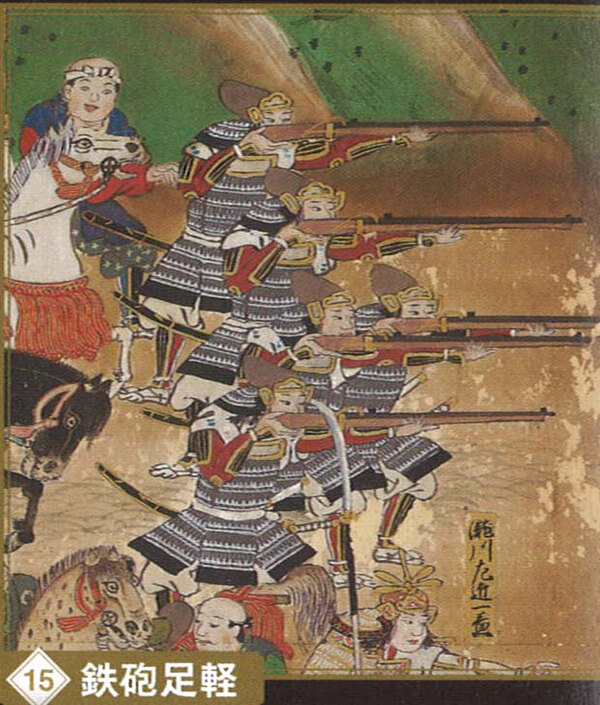

「鳥羽・伏見」の300年ほど前の1575年、織田信長が武田勝頼を撃破した長篠の戦いがあります。

この時の両軍の人数は諸説ありますが、「織田・徳川軍約38,000名vs武田軍約15,000名」が有力です。

そして、この時の「織田・徳川vs武田」は、戦国期の一つの「大決戦」とも言える戦いでした。

1600年の関ヶ原の戦いでは、大軍勢が関ヶ原の小さなエリアに集まりました。

諸説ありますが、東軍・西軍双方がそれぞれ約90,000名ほどだった説が有力です。

歴史の経緯を考えると、幕末維新の「関ヶ原」となった「鳥羽・伏見」。

「長篠」や「関ヶ原」から270年〜300年近く経過したので、日本の人口もだいぶ増えていました。

そのため、「鳥羽・伏見」の「薩長軍5,000名vs幕軍約15,000名」は、「かなり少なめ」の人数でした。

薩長軍は

この西郷が指揮するごわす!

まあ、西郷は戦争が

強そうだから、任せよう・・・

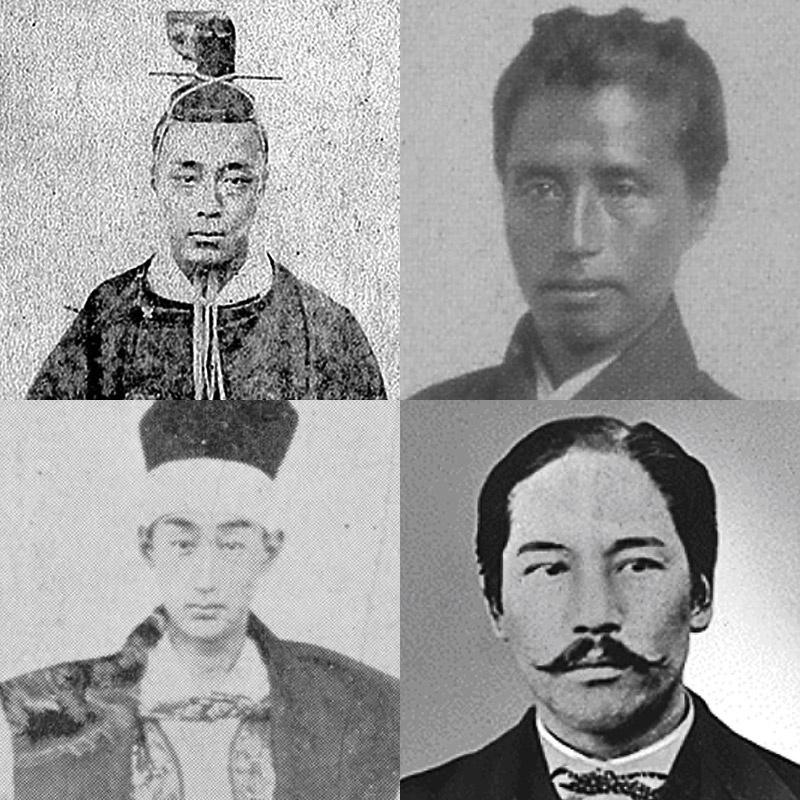

ここで、薩長軍双方の領袖であった西郷隆盛と木戸孝允が結託して、討幕に向かいました。

ただし、彼らは「直接軍を指揮する権限」はなく、藩主から「権限を委任される」家臣の立場でした。

討幕の密勅、

だと・・・

天子様(天皇)が、この

薩摩藩に勅を・・・

我が島津家に

勅を下されたのか・・・

はい・・・

久光様・・・

ここに書かれております通り、

天子様が慶喜を倒せ、と・・・

天子様が久光様に

命じているごわす・・・

・・・・・

分かった・・・

天子様の命令は、全てに優先する・・・

我が薩摩の兵の

指揮を西郷に任せる・・・

はっ、

有り難き幸せごわす・・・

このように、当時「絶対的権力」を有した島津久光を説得する「最終兵器」こそ「討幕の密勅」でした。

薩摩への「討幕の密勅」の紙切れ一枚で、薩摩藩の巨大な武力が躍動し始めました。

同じ頃に毛利家もまた、「討幕の密勅」によって、軍を動かすことを決定しました。

「天皇の権威」と家臣の立場に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

たった「二枚の紙切れ」だった、薩長両藩への「討幕の密勅」という書類。

「二枚の紙切れ」は、日本の歴史を大きく、そして決定的に変えることにつながったのでした。

次回は上記リンクです。