前回は「灯台とは何か?〜小さな島を数珠つなぎにしたような形の佐田岬半島・海を行き来する多数の船たち・四国最西端の地〜」の話でした。

佐田岬の「すぐそこ」にある島:畜養池で一体化

佐田岬半島先端の佐田岬に到着しました。

白い灯台がそびえ立っています。

「日本一細長い半島の先端」から周囲を眺めると、海ばかりです。

この「海ばかりに囲まれた光景」は、自分が小さな島にいるような錯覚に陥るほどです。

岬のすぐ近くに、御籠島という島があるので、徒歩で向かいました。

もともと佐田岬半島とは「別の島」だった御籠島は、上の地図のように畜養池で接続されています。

そのため、一体化しているように見えます。

この「一体化」は、人間が無理やり接続したのであり、元は「四国とは別の島」です。

上の写真は、佐田岬半島から、畜養池(上の写真下部)付近を通って、御籠島に向かうところです。

途中、ふと海の方を眺めると、多数の船が瀬戸内海を行き来しているのが見えました。

佐田岬半島先端部を拡大したのが、上の写真です。

上の写真で、右の方位が、概ね北です。

佐田岬から北側を望むと、パッと海が開けています。

そして、ちょうど「北方のすぐそこ」に御籠島があります。

「大きな岩の塊」のような御籠島:地層の断面と海側から見た佐田岬

畜養池付近を通って、御籠島に到着しました。

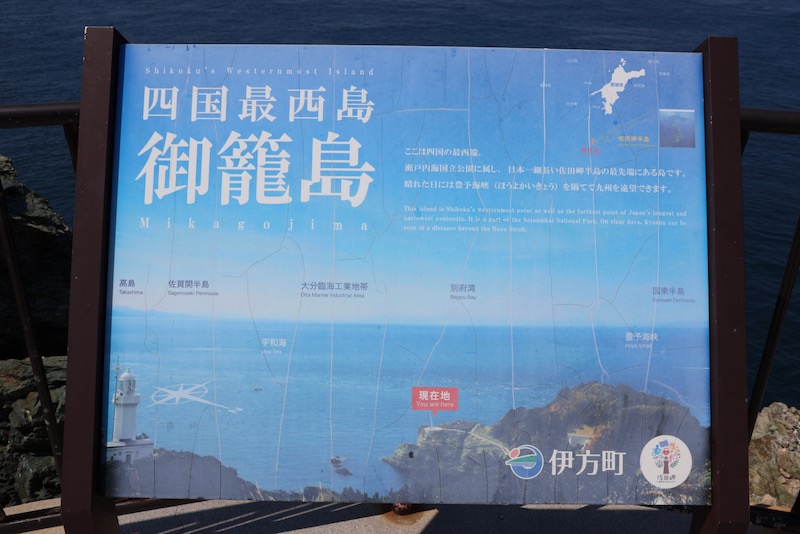

上の写真の「現在地」と赤くマークされている所に到着しました。

ここが、「四国最西島」御籠島の最も西に当たる場所です。

島というよりも「大きな岩の塊」のような御籠島は、不思議な光景です。

上の写真のように、御籠島の通路のすぐわきに地層の断面のような光景が見られます。

歩道の床が舗装されているので、おそらく御籠島の岸壁を切り開いたと思われます。

そして、岸壁を切り開いて歩道を作った結果、地層のような岩肌が見えるようになったと思われます。

御籠島から、佐田岬の灯台を見たのが、上の写真です。

上の写真で中央付近から右に向けて、大小様々な岩が海から顔を出しているのが分かります。

これらの様々な岩の塊が接続して佐田岬半島を形成し、接続しなかった岩が海にあると思われます。

最寄りの駐車場から佐田岬まで徒歩30分ほどで、さらに歩くのは少し疲れましたが、来て良かったです。

上の写真左下の小さな白い船は、海女さんの船です。

ちょうど海女さんが、海に潜って鮑などを採取していました。

地層のような岩肌が見え、佐田岬を海側から眺められるだけでも、貴重な御籠島。

実は、御籠島には第二次世界大戦の際の貴重な遺構も残っています。

次回は、戦争の遺構を訪問する話です。

次回は上記リンクです。