前回は「佐田岬半島先端の佐田岬灯台〜「半島であること」が実感できる半島・半島と囲む海・太平洋と瀬戸内海の接点〜」の話でした。

灯台とは何か?:小さな島を数珠つなぎにしたような形の佐田岬半島

日本で最も細長い半島である、愛媛県の佐田岬半島先端の佐田岬に向かいました。

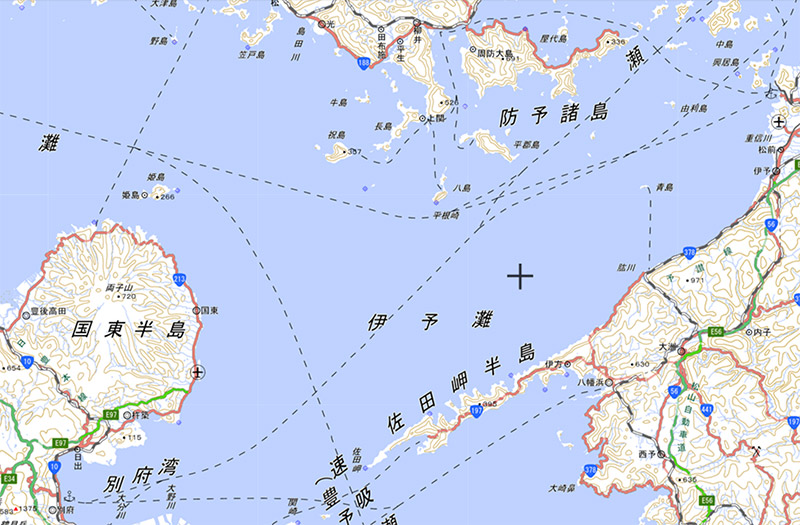

地図で見ると、「小さな島が数珠つなぎになった」ような形状をしているのが佐田岬半島です。

佐田岬付近の駐車場からは、徒歩で灯台に向かい、いよいよ白い灯台が見えてきました。

灯台の向こうにうっすらと見える陸地は、大分県の佐賀関付近です。

佐田岬に向かう道は、上がったり下がったりで、相応の距離がありました。

子ども

子どもちょっと

疲れたけど・・・

子どもにはちょっと大変な距離ですが、歩きながら様々変わる海の風景は非常に興味深いです。

いよいよ佐田岬先端の灯台の目の前にきました。

あれが

灯台かな?

岬や港に設置されている灯台とは何ですか?

大抵の人は知っている灯台は、実物を見る機会はなかなかありません。

「灯台とは何であり、何のためにあるか」を考えてみましょう。

その建物の形状や外観、そこから発せられる光(灯光)によって船(船舶)の目標となる施設。

灯台の色は白であることが多く、佐田岬灯台の色も白でした。

海を行き来する多数の船たち:四国最西端の地

佐田岬灯台に上がってみると、「四国最西端」の標識がありました。

改めて地図を見てみると、四国の幅と比較して、佐田岬半島の突き出ている長さが際立っています。

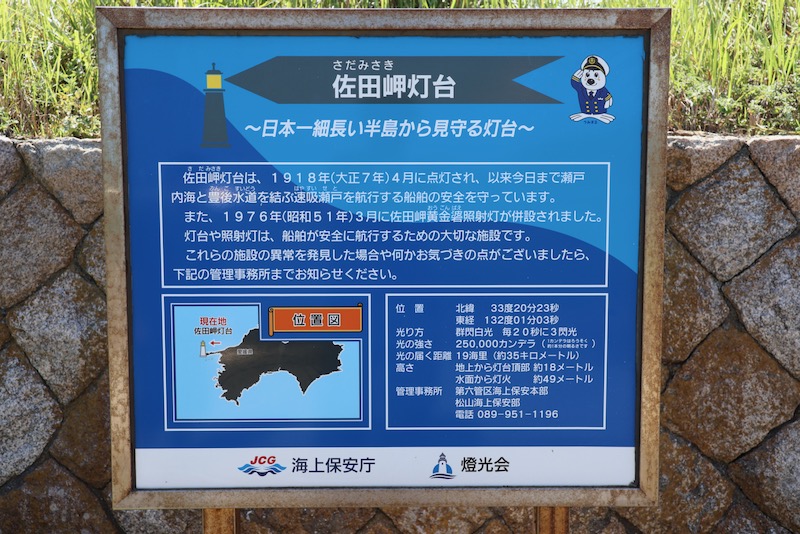

佐田岬灯台は、1918年(大正7年)に転倒され、今まで船舶の安全を守っています。

瀬戸内海、伊予灘、宇和海、別府湾、豊後水道などを航行する船の目標として活躍し続けている灯台です。

海には、瀬戸内海など「〜海」という名称と「〜湾」が多いです。

あるいは、上の写真の中央やや右下にある伊予灘のように「〜灘」も多いです。

佐田岬の南方には、少し変わった名称である豊後水道という海があります。

途中の展望台からも見えた、海流と海流が衝突して出来ている渦が、ここからはよく見えました。

様々変化する潮の流れにおいて、潮の流れに立ちはだかるようにあるのが佐田岬半島です。

周囲が開けている佐田岬からは、周囲の海の向こうに陸地が見えます。

上の写真で、かなりくっきりと陸地が見えるのが、すぐ近くにある大分県佐賀関付近です。

そして、中央からやや右にうっすらと見えるのが、別府湾を囲む陸地と思われます。

コンテナをたくさん積んだ船が、多数行き来しているのが遠くに見えました。

これらの船は、神戸港などに向かったり、神戸港などの港湾から出発したと思われます。

こうして見ていると、船が行ったり来たりしている姿が興味深いです。

佐田岬のすぐ隣には、御籠島という島がありました。

あそこに

島があるけど、行ってみる?

うん、

行ってみる!

佐田岬先端までかなり歩いたので、ちょっと疲れ気味ですが、もう少し歩いて御籠島に向かいます。

次回は、御籠島の話です。

次回は上記リンクです。