前回は「電気・電流・抵抗のわかりやすい考え方・イメージ 1〜回路の主役は電圧・オームの法則の式の意味・電流と抵抗と電圧の三つが登場する「難しい」電気〜」の話でした。

見えない電気と電流

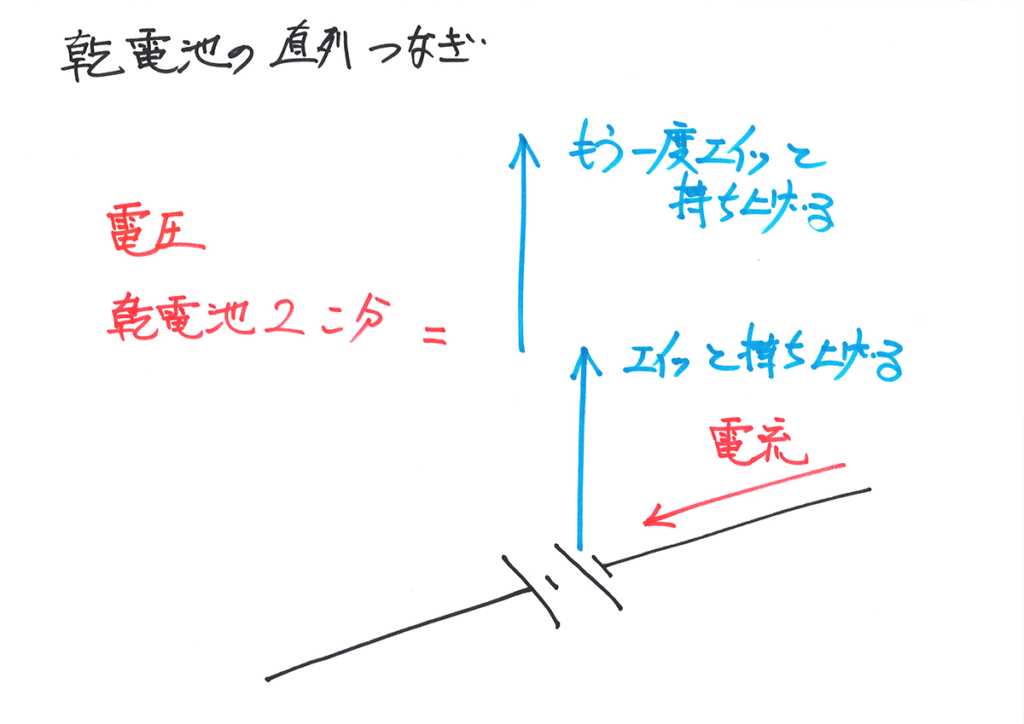

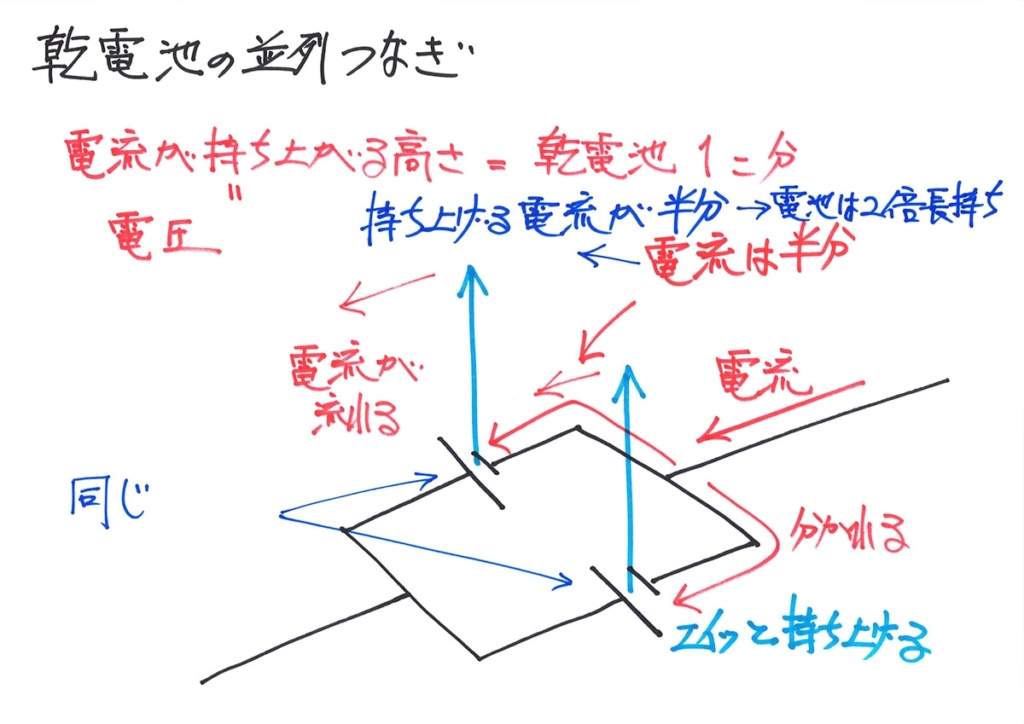

電流を「エイッと持ち上げる」役目をする電池。

この「エイッと持ち上げる」役目は、理科の現象の言葉で「回路に電圧をかける」となります。

・電流を「エイッと持ち上げる」=回路に電圧をかける

電流・電圧・抵抗の三つが登場して、オームの法則で考える電気。

「回路」という普段見慣れないモノが登場して、そこを「目に見えない」電流が流れます。

そして、「電圧」と「抵抗」が介在する中で、

出題者

出題者これらの回路の

電流を求めよ。

あるいは、

回路の豆電球の

明るさが同じものを答えよ。

このような問題が、電気では多いです。

「見慣れない」モノ(回路)と「見えない」モノ(電流・電圧・抵抗)を前に、

どう考えれば、

良いのだろう・・・

このように小学生が迷ってしまい、

電流とか電圧とか、

難しい・・・

「難しい」と感じるのが、当然だと思います。

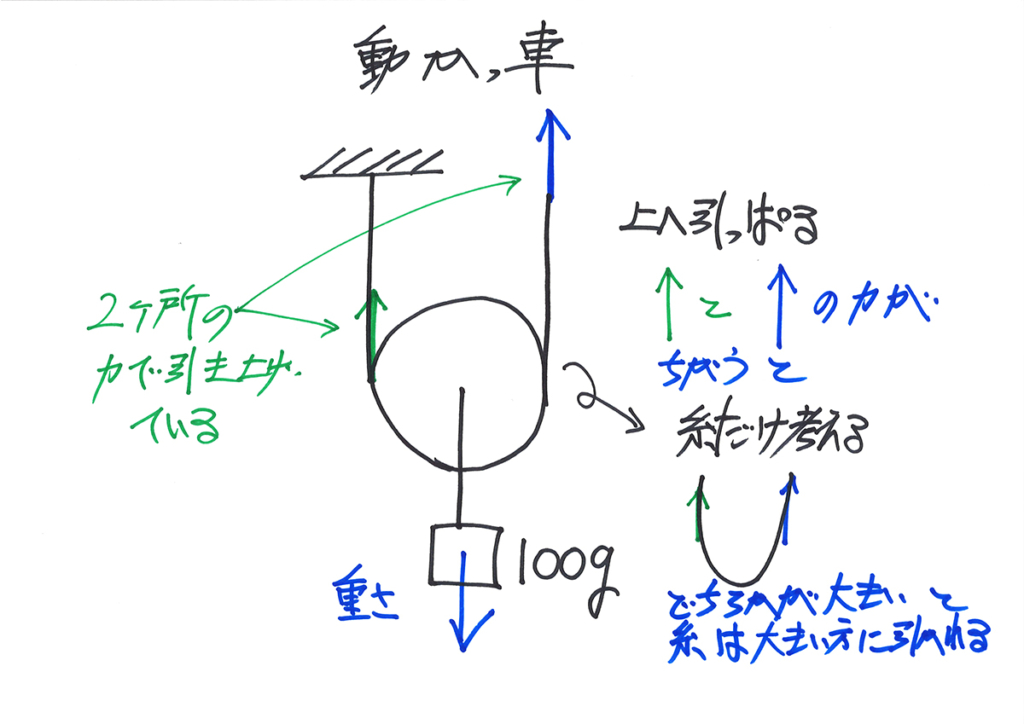

てこ・かっ車などの力も見えないですが、てこ・かっ車などはイメージしやすいです。

「回路」は理科の実験で経験あるかもしれませんが、少し縁遠い存在に感じてしまいます。

小学生・中学受験生にとって、大事なことは「テストができること」です。

こういうイメージを大事にする、好奇心が湧いて楽しくなって、テストも出来るようになります。

「よく分からない」ことを「よく分からない」ままに、パターンなどに当てはめると、

これは、

あのパターンだから、これで解ける!

基本的な問題は解けるようになりますが、応用問題などになると、

これは、パターンに

ないから、よく分からない・・・

「解けない」となってしまう可能性があります。

中学受験生で、特に難関校〜最難関校を目指す方は、しっかりしたイメージを理解しましょう。

すると、応用問題が出てきても、

これは、

結局こういうことかな・・・

電気の問題が、「分かる」「出来る」ようになるでしょう。

とても身近な電気:見えないモノをイメージ

とても身近で、必ず毎日接している電気。

かっ車・ばねは、「気づかずに接している」可能性があります。

新幹線などの電車・乗り物には、多数のバネが使われています。

猛烈なスピードで走る新幹線・特急などの電車の「大きな問題」の一つが、「激しい揺れ・振動」です。

それらの揺れ・振動を、車体の中のバネたちがしっかり「揺れを抑えてくれている」のです。

バネが頑張ってくれているから、

新幹線の揺れが少ないんだね!

日常生活では、あまり気にしないバネですが、実は非常に多くのことに使われています。

それでは、電気はどうでしょうか。

電車・新幹線も、

電気で動いているね!

電気自動車(EV)も急速に広まり、「乗り物と電気の関係」はさらに大事になってきています。

電車などの乗り物も「身近」ですが、皆さんの生活の中では「電気」を使うのは何がありますか。

電気を「気にして使う」ことはないでしょうが、「電気って何?」と言われれば、

教室の照明は、

電気で付いているよね。

お母さんが使っているパソコンは、

電気で動いている!

とても身近な存在の電気。

身の回りでは、電気・電流・電圧たちが頑張ってくれて、生活が成立しています。

非常に身近な存在なのに、「電圧・電流・抵抗」の三つが出てきて、混乱します。

二つまでは理解しやすいのですが、三つ出てくると、多くの人が困ります。

えっ、そうなの。

僕だけではないの?

かっ車の問題は、「力・おもり・長さ(移動距離)」の三つが出てきますが、「力とおもり」は似ています。

・力が働く大きさ・向きを矢印で表現する

かっ車は、出てくるのが「力・長さ(移動距離)」と考えられるので、対象が二つです。

なんとなく、

分かる!

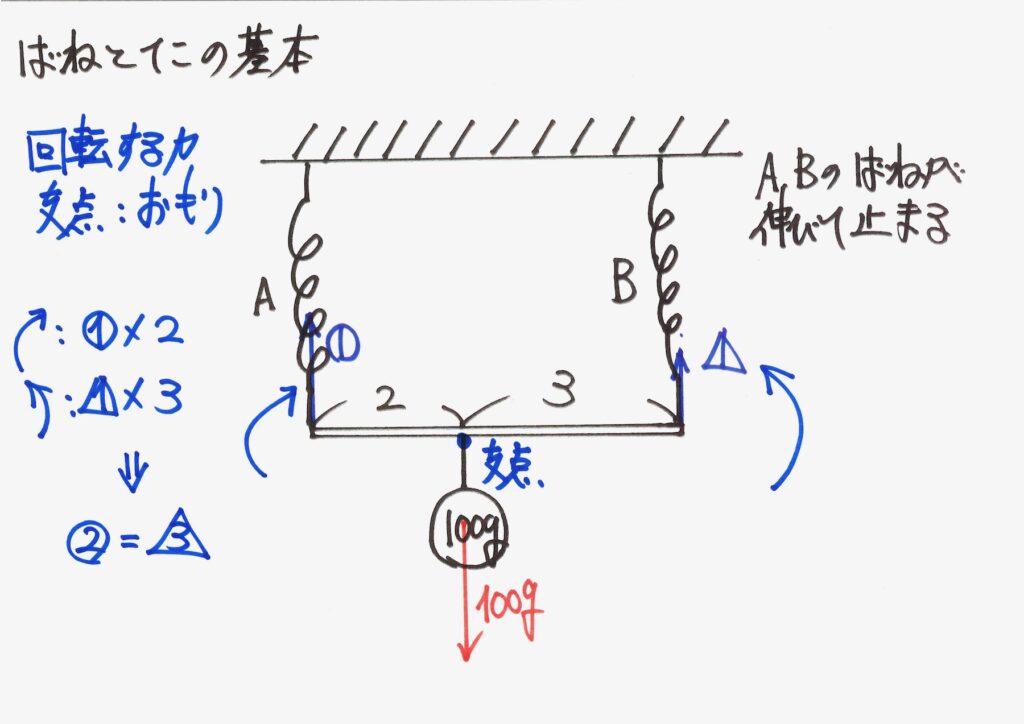

てこでは、「力・おもり」と「長さ」が登場して、回転する力(モーメント)を考えます。

「力」と「回転する力(モーメント)」は、全く異なる性質で、両方とも見えません。

「力」と「長さ」と「回転する力(モーメント)」が登場する「てこ」も電気と似ている面があります。

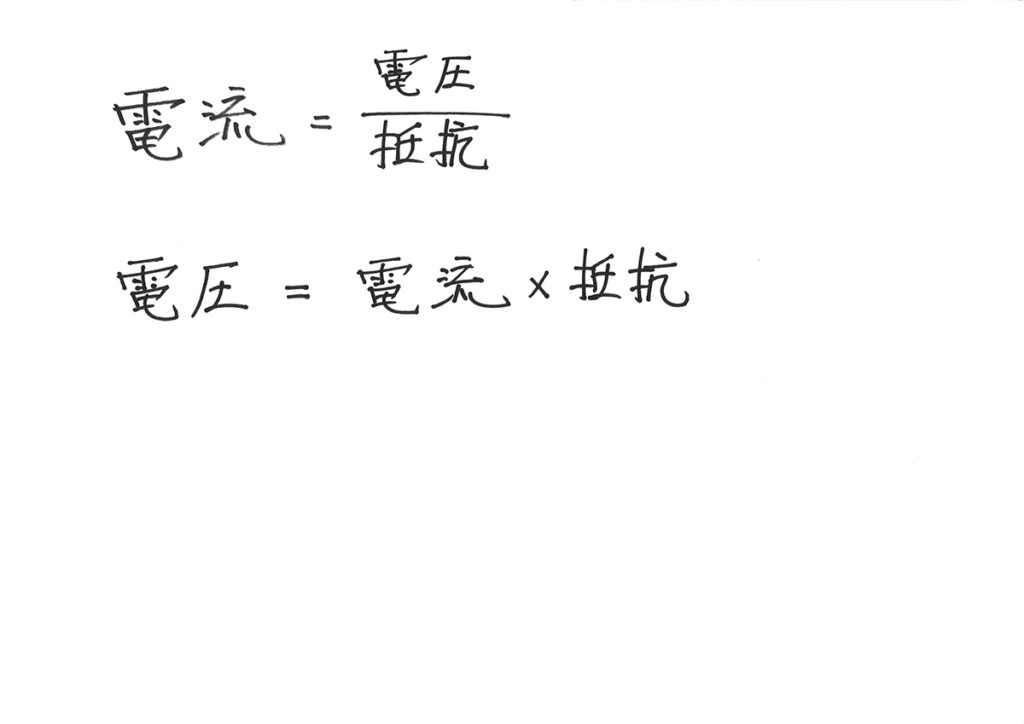

・電気:電圧=電流 x 抵抗

・てこ:回転する力(モーメント)=力 x 長さ

確かに、電気と「てこ」って、

改めて考えると似ているかも・・・

上の二つの式では、「C=A x B」という式の上では似ている感じです。

現象としては異なりますが、法則は似ています。

「回転する力(モーメント)」は」「力と長さによって発生する」モノです。

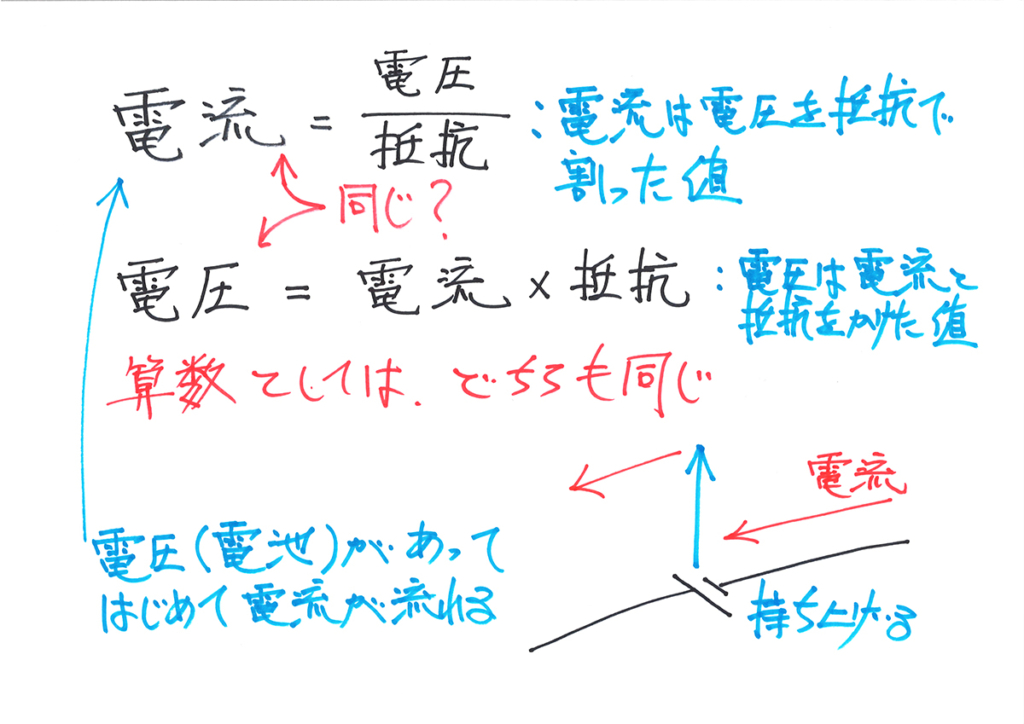

対して、「電圧は、電流と抵抗によって発生する」 モノではない(小学校の理科)のです。

電気は「回路に電圧がかかって」電気が「エイッと持ち上げられて流れる」のです。

うん。

なんか分かる気がするけど・・・

ちょっと

難しいかも・・・

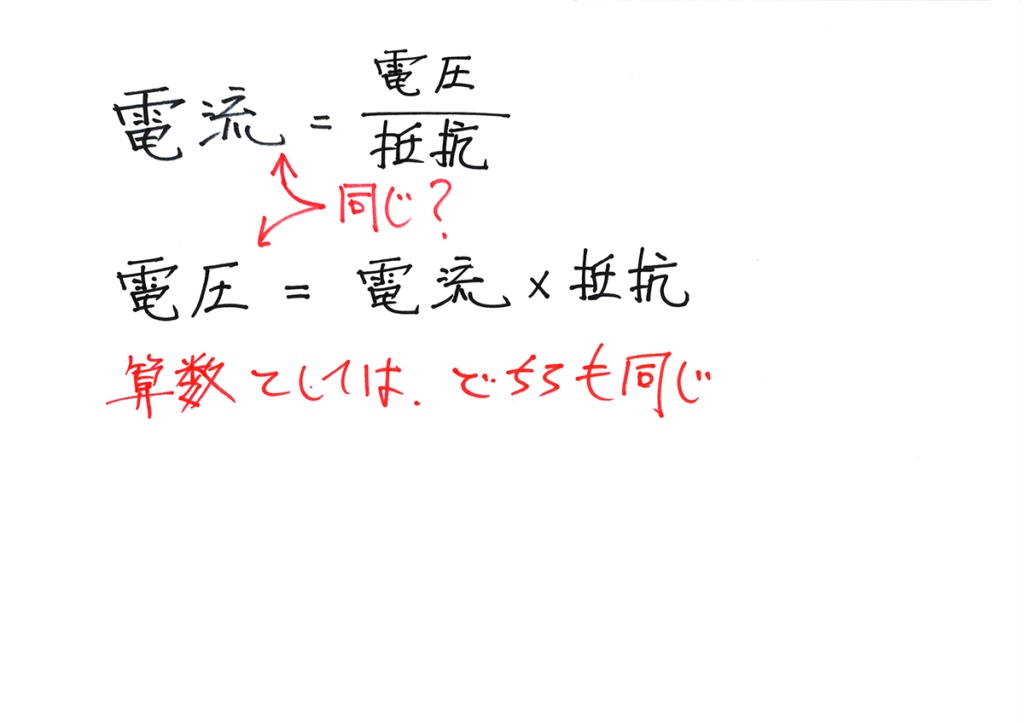

算数としては、式変形による「掛け算・割り算は同じ」です。

このように現象を考えると、理科はイメージが湧いて、出来るようになるでしょう。

あまり難しく考えず「ああ、そうなんだ」くらいで良いので、イメージを持ってみましょう。

オームの法則の意味

もう一度、オームの法則を考えましょう。

算数としては、「二つの式は同一」ですが、意味を考えてみましょう。

式の左側に出てくるのが、「電流なのか電圧なのか」で式が変わります。

電流は、電圧があって初めて出てくる(生じる)モノです。

電池(電圧)がなければ、始まらないのです。

電池が電圧をかけて、「エイッと持ち上げて」電流は流れるのです。

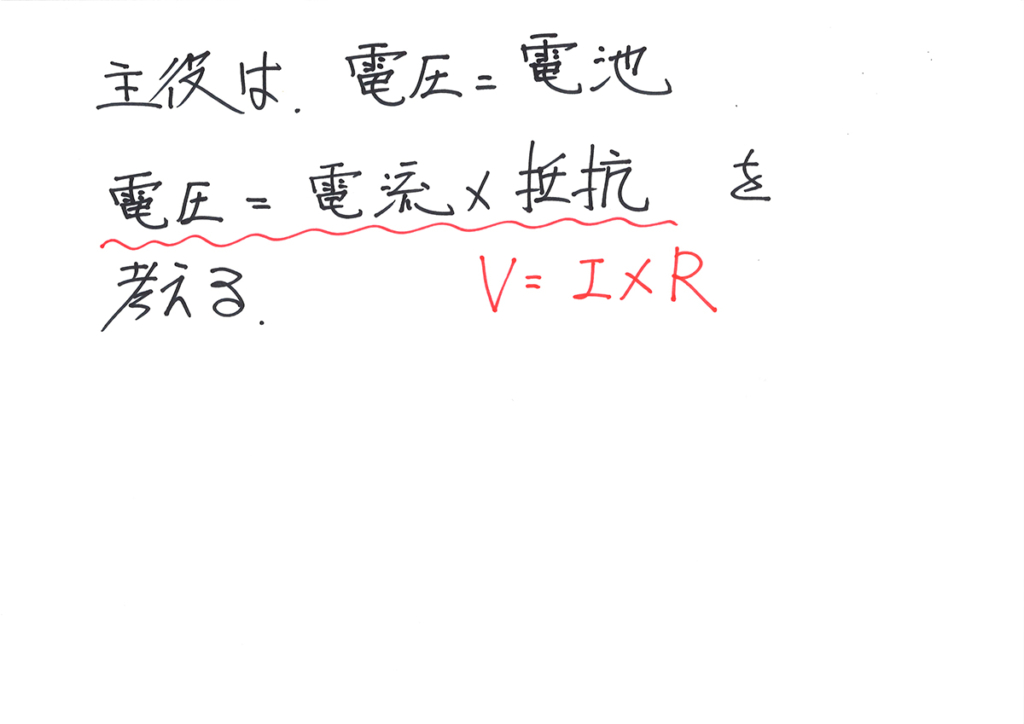

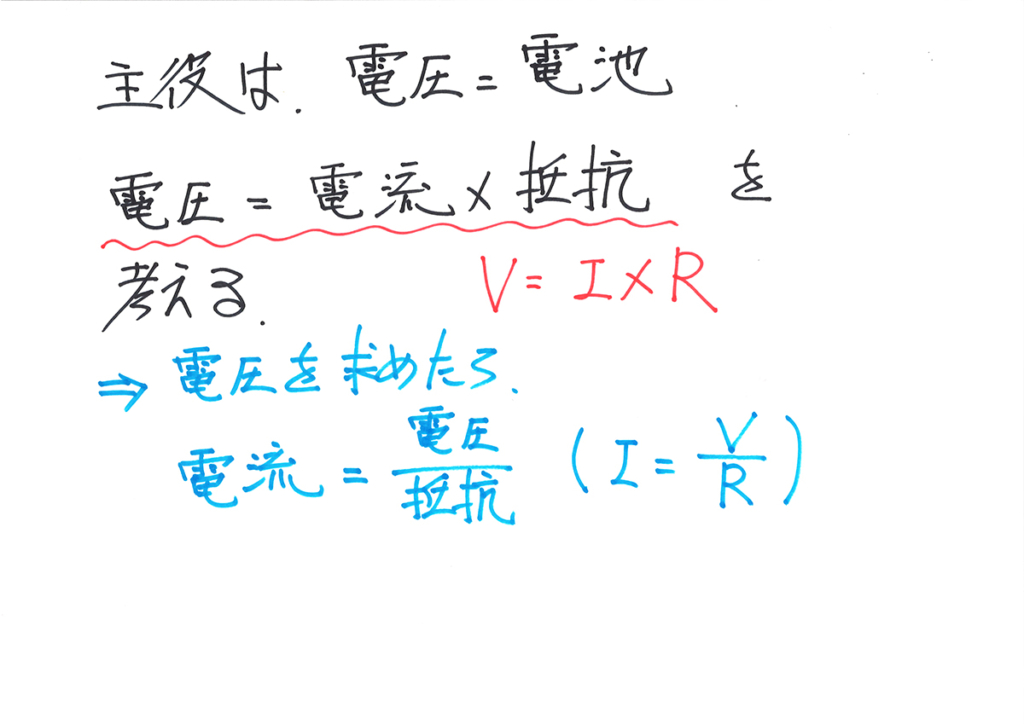

ですから、主役は「電圧=電池」と考えましょう。

電気を考えたり、電気の問題を解くときは、「電圧は?」を考えるのが大事です。

電圧を押さえれば、電気の問題は全て解けるようになるでしょう。

求めるのが電流でしたら、電圧を考えた後に、求めましょう。

「まずは電圧」という考え方を、しっかり身につけてください。

なるほど・・・

なんか、オームの法則が分かった気がする。

「電圧があって、電流」と考えれば

良さそうだね・・・

次回からは、具体的に基本的回路を考えてゆきます。

次回は下記リンクです。