前回は「靖国神社の「国家のために一命を捧げた」祭神たち〜戊辰戦争の鎮魂・日本社会における神社と寺・世界の宗教と信者数〜」の話でした。

なぜ、靖国神社の前身・東京招魂社が明治2年に設立されたのか?

現在、皇居のすぐ近くにある靖国神社。

実際に訪問したことはなくても、ほとんどの日本人は「靖国神社の存在」を知っています。

靖国神社は、元々「東京招魂社」という名称で、1869年に設立されました。

靖國神社は、明治2年(1869)6月29日、明治天皇の思し召しによって建てられた招魂社

がはじまりです。

江戸幕府は、ついに政権を天皇に返上し、日本は新たに天皇を中心とする近代的な国づくりに向けて歩み出すこととなったのです。

しかし、そうした大変革は、一方において国内に避けることのできない不幸な戦い(戊辰戦争)を生み、近代国家建設のために尽力した多くの人々の尊い命が失われる結果となりました。

そこで明治天皇は明治2年6月、国家のために一命を捧げられたこれらの人々の名を後世に伝え、その御霊を慰めるために、東京九段のこの地に「招魂社」を創建されたのです。

歴史の学びでは、1869年は「明治の時代」です。

前年の1868年に明治維新となり、封建制度にピリオドが打たれ、「新たな時代」となった明治時代。

ところが、実情は「徳川から明治への狭間の時代」でした。

創建当時「招魂社」という名称だった点に注目です。

「魂を招く」という意味の「招魂」を冠し、「御霊を慰めるため」の特別な存在でした。

それでは、なぜ、靖国神社の前身・東京招魂社が明治2年に設立されたでしょうか?

次のような問を考えてみましょう。

靖国神社の前身・東京招魂社が明治2年に設立されましたが、なぜ明治2年に設立されたのでしょうか?

この問題は、中学受験の範囲を超えますが、なんらかの歴史的な文章とセットで出題される可能性があります。

選択式・記述式のいずれでも良いですが、記述式を意識して、少し考えてみましょう。

「記述式で回答」の場合、

女子小学生

女子小学生どのくらいの量の文章を

書けば良いの?

このように「どの程度書けば良いか」が、一つのポイントです。

「どのくらいの文章のサイズで説明すれば良いか?」は、問題によって、

下記内容を80字〜100字で

説明しなさい。

出題者によって「字数がある程度指定される」ケースが多いです。

このような記述を学習する際は、字数にはこだわりすぎず、まず「重要なポイント」を考えてまとめます。

その上で、文字数が不足すれば「文字数に応じて説明を加える」感じが良いでしょう。

「歴史の変革期」の狭間を理解して記述対策:生誕155年ほどの靖国神社

明治2年(1869)設立の靖国神社(東京招魂社)。

つまり、2025年現在、「155年あまりの存在」であり、神社としてはそれほど古くはありません。

その一方で、1869年前半の日本は、まだまだ平和な時代ではありませんでした。

徳川幕府を

叩き潰すのだ!

私は抵抗せずに、

降伏しよう・・・

将軍慶喜が降伏し、

徳川の残党を潰す!

我が会津藩も

戦ったが、降伏します・・・

新たに「官軍・新政府軍」となった薩長中心の勢力は、次々と徳川を壊滅させました。

ところが、明治維新の明治元年=1868年に「官軍・新政府軍vs徳川」の戦いは終わりませんでした。

まだまだ当時は、「官軍・新政府軍vs徳川」の戦いが続行中だったのでした。

その中、官軍・新政府軍としては、「時代が変わったことを世に示す」必要がありました。

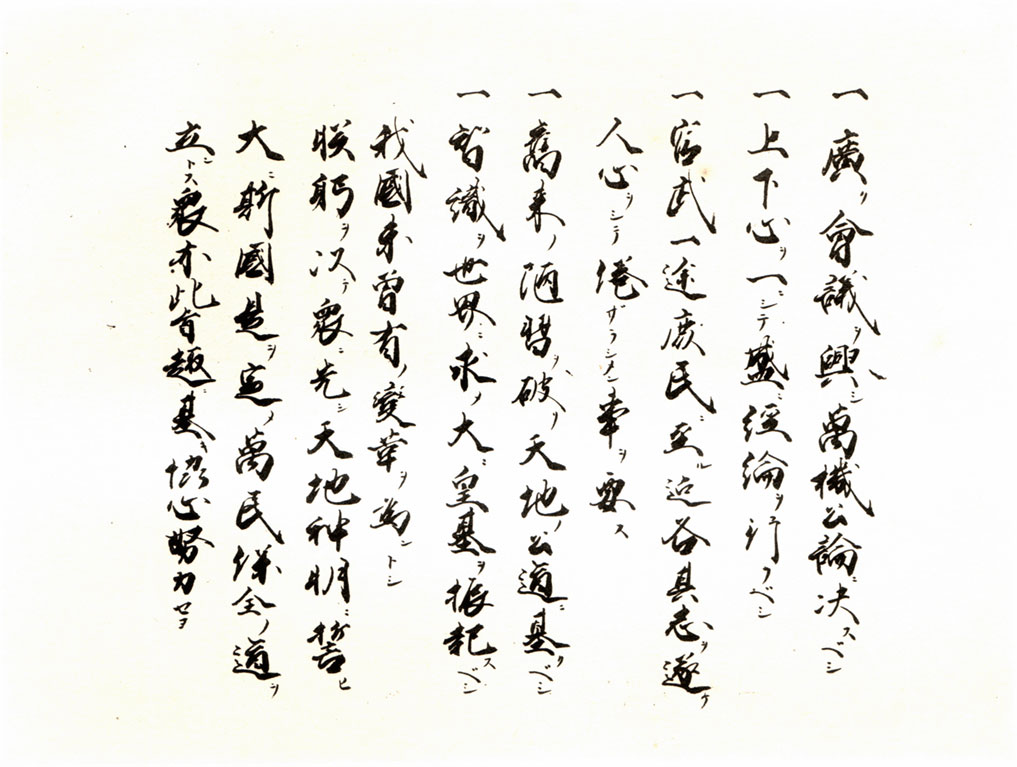

その一つが「五箇条の御誓文」でした。

五箇条の御誓文に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

「戊辰戦争などで亡くなった人を弔う・御霊を慰める」ために設立された東京招魂社(靖国神社)。

時代が変わったことを

示すには、明治天皇主体の施設が大事だ・・・

うむ・・・徳川との戦いで

亡くなった将兵を弔うのが良いな・・・

おそらく、新政府大幹部による、このような発想のもと、東京招魂社(靖国神社)は設立されたのでしょう。

・徳川時代とは大きく異なったことを示す必要性

・国家元首となった明治天皇が主体である、新たな施設づくり

考え方にもよりますが、筆者は上の二つが大事なポイントと考えます。

次回は、記述を意識して、いくつかの文字数で考えてみます。