前回は「酸素とは何か?〜「丸暗記」ではなく「そもそも何か」を理解・書いて知識を総復習する直前期・「漢字で答える」に万全な姿勢〜」の話でした。

浮力とは何か?:大いなる力を持つ生命に不可欠の水

今回は、水に関して考えてみましょう。

水は、私たちの身体や生活に極めて身近な存在です。

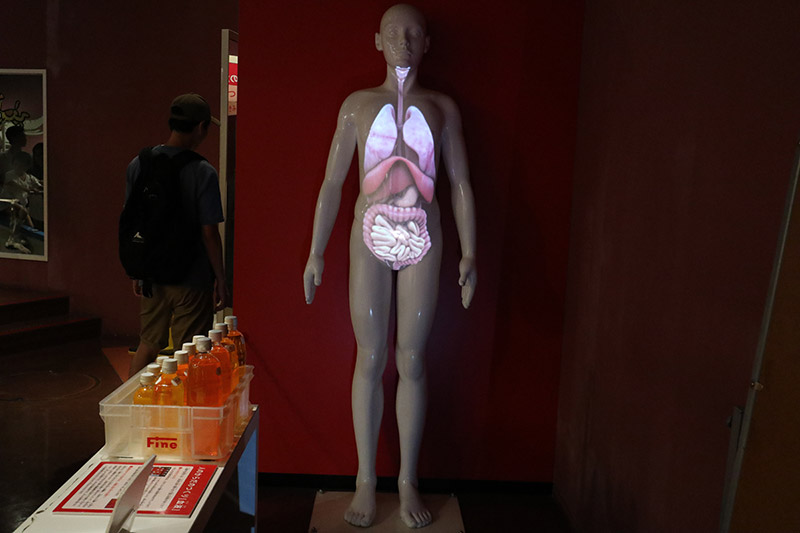

筋肉や様々な臓器などから出来ている私たちの身体。

私たちの体重の「およそ60%」は水分であり、私たちの身体は「大半が水分」とも言えます。

「血液とは何か?」の選択肢の問題の話を、上記リンクでご紹介しています。

私たちの身体、生活にとって、とにかく「極めて大事な存在」である水。

そして、水は大いなる力を持っている存在でもあります。

水の性質に関して、下記の問に簡潔に文章で答えてください。

(1)水の中に物が沈んだり、浮かんだりするのは、なぜですか?

(2)木片(木の一部)は水に浮き、ほとんどの石は水に沈む理由は、なぜですか?

(3)大きな鉄の塊である船が海に浮かぶことが出来るのは、なぜですか?

浮力の計算問題が出題されることがありますが、「そもそも浮力とは何か?」をきちんと理解しましょう。

「原理と具体的事例を対にして」理解:戦艦大和が浮かぶ理由

日常生活において、船は身近な存在であり、「浮くのは当然」と考えてしまいます。

その一方で、かなり重量が重い上に、たくさんの人や荷物が乗っても、浮いている船。

この船を「浮かしている力=浮力」です。

まずは、(1)は、浮力の原理の説明です。

模範解答例A:その物と同じ体積(容積)の水の重量と比較して、その物の重量が重ければ沈み、軽ければ浮かぶ。

模範解答例B:ある物と同じ体積(容積)の水が受ける重力と比べ、物が受ける重力が大きければ沈み、小さければ浮かびます。

上の模範解答例A、Bは似た表現でBの方が良いですが、中学受験ではAで良いでしょう。

高校受験以降は、「重量」よりも「受ける重力」というBの表現で回答するのが望ましいです。

上で「体積(容積)」と書きましたが、この表現は、どちらでも良いと考えます。

模範解答例C:木片と同じ体積の水の重量と比較して、木片の重量が軽いから。

模範解答例D:木片と同じ体積の水が受ける重力と比べ、木片が受ける重力が小さいから。

(2)の模範解答例は「CはAと同様」「DはBと同様」です。

「浮力とは何か?」と同時に、「浮力でなにが浮かび、なにが浮かばないか」を理解しましょう。

このように、「原理と具体的事例を対にして」理解すると理解が深まるので良いです。

この問題のように「基本原理と何かの理由」が尋ねられた場合は、原理を引用する回答が良いです。

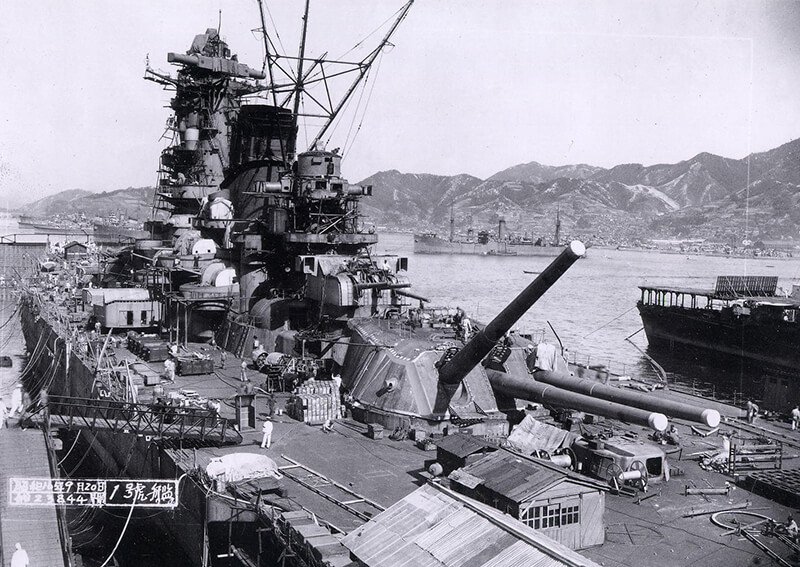

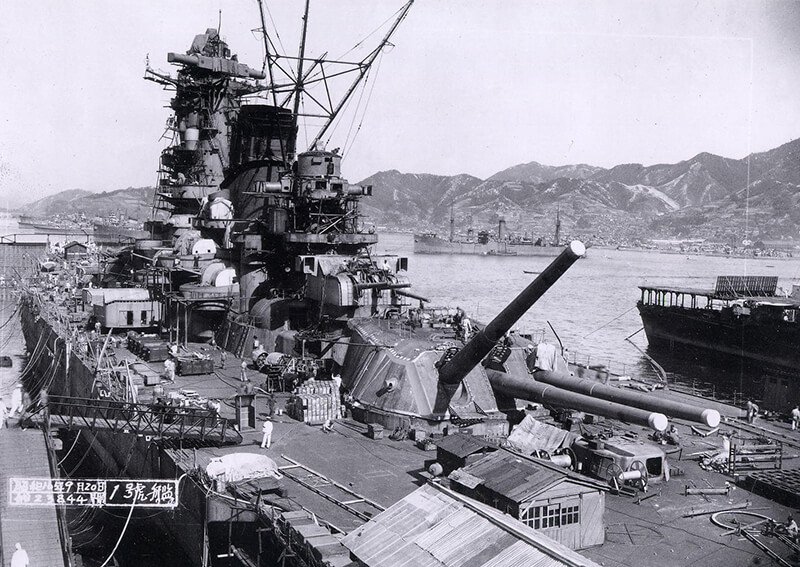

(3)は「船が浮かぶ理由」ですが、戦艦大和などの「軍艦が浮かぶ理由」も同じはずです。

一般的な船は中に人が過ごしやすいように「空の部分が大きい」ので、「浮かびそうな感じ」がします。

それに対して、「鋼鉄の塊」であり、大量の重油も積載する戦艦大和が浮かんだのは不思議です。

戦艦大和の最大乗員は3,300名ほどで、人員や荷物の重量も大きいはずです。

戦艦大和

戦艦大和砲撃開始!

ドカン!

さらに、第二次世界大戦当時、「艦船における世界最大の大砲」を9門も積んでいた戦艦大和。

この大砲から発射する大量の砲弾なども、戦艦大和内部に積み込まれていました。

「浮いていた」ことも不思議ですが、この巨大な船体と重量を動かしていたパワーもすごいです。

(2)と(3)は

同じことなんではないの?

(2)と(3)は似ていますが、ちょっと違います。

(2)では、木片など「存在しているもの」に対して尋ねています。

それに対して、(3)は船など「つくるもの」に対して尋ねています。

船が海に浮かぶことが「出来る」のは、

なぜですか?

そして、浮かぶことが「出来る」のはなぜですか?と、可能である点を尋ねているのが大事です。

回答を求められているのは、人間が製造した船が「浮かぶことが出来る理由」です。

人工の船が「浮かぶことが出来る」と自然の木や石が「浮かぶ」の違いがあり、(2)とは視点が異なります。

そのため、(2)と(3)の回答姿勢は大きく異なります。

P.船の方が水より軽いから。(1点)

Q.船の重さが、同じ容積の水の重さより軽いから。(2点)

R.船の重量が、船と同じ容積の水の重量より軽くなるようにつくってあるから。(3点)

模範解答例S:船が受ける重力が、船と同容積の水が受ける重力よりも小さくなるように製造しているから。

Pは、概ね合っているようにも見えますが、理科の試験としては「同じ容積」が非常に重要なので1点か✖️です。

Qは、正答に近いですが、「軽いから」という事実ではなく「軽くなるように作る」視点が大事です。

そのため、(3)は(2)と異なる視点で答えるのが大事なので、Qは2点です。

Rは、「同容積の水より軽くなるようにつくった」という「制作の視点」があるので満点です。

模範解答例Sは、重力に触れている点がRより良いですが、中学受験はRで十分です。

Rの「重量」は「重さ」でも良いです。

浮力に関しては計算問題も大事ですが、「そもそも浮力とは何?」をしっかり理解しておきましょう。

次回は上記リンクです。