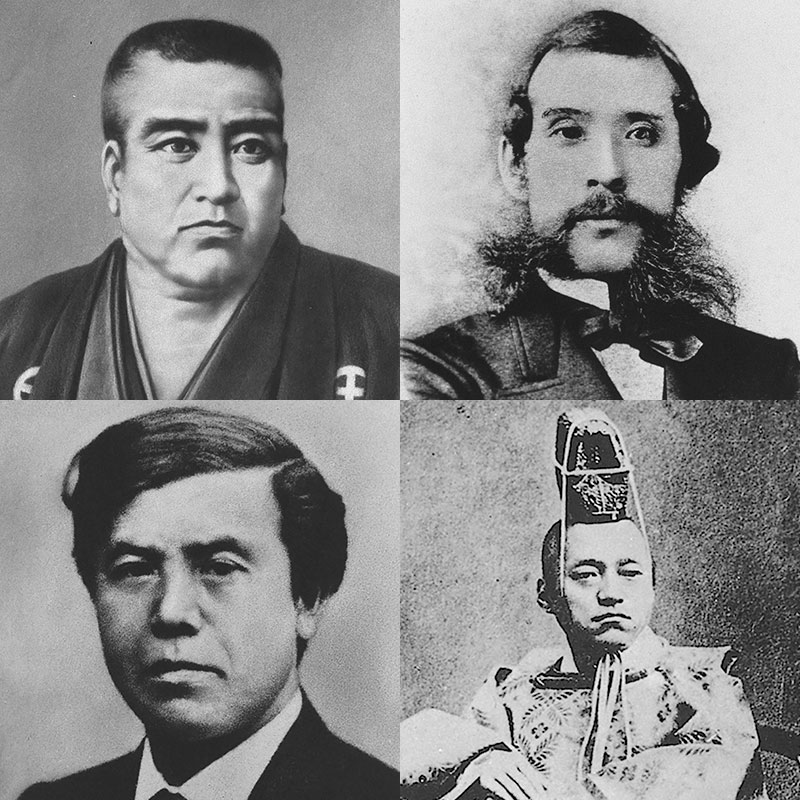

前回は「麻布中高の教育理念と歴史〜創設者江原素六の大活躍・「国民有志の軍」の整備を最優先した明治新政府・大村益次郎の強硬策〜」の話でした。

限定された江戸時代の女子教育:寺院での学びから寺子屋での道

早い時期から体系化された学問・教育機関が整備されていた欧州や米国。

現在では、米国が欧州を引っ張っていますが、そもそも米国は大英帝国の支配下にありました。

そのため、米国の学問・教育機関は、欧州を模範としたものでした。

| 大学名 | 国名 | 設立年 |

| オックスフォード | 英国 | 1096 |

| ケンブリッジ | 英国 | 1209 |

| ハーバード | 米国 | 1636 |

| イエール | 米国 | 1701 |

世界に先駆けて大学を整備した英国では、オックスフォード大学が1096年に設立されました。

「1096年」は「やや早過ぎる」点もあり、この設立年に関しては諸説ある面があります。

概ねこの頃には「学問の府:大学という組織」が存在した欧州。

1096年は、我が日本は平安時代末期であり、まだ平清盛も源頼朝も生まれていません。

この頃の日本における教育は、寺などで「お坊さんから学ぶ」ことが多かった時代と思われます。

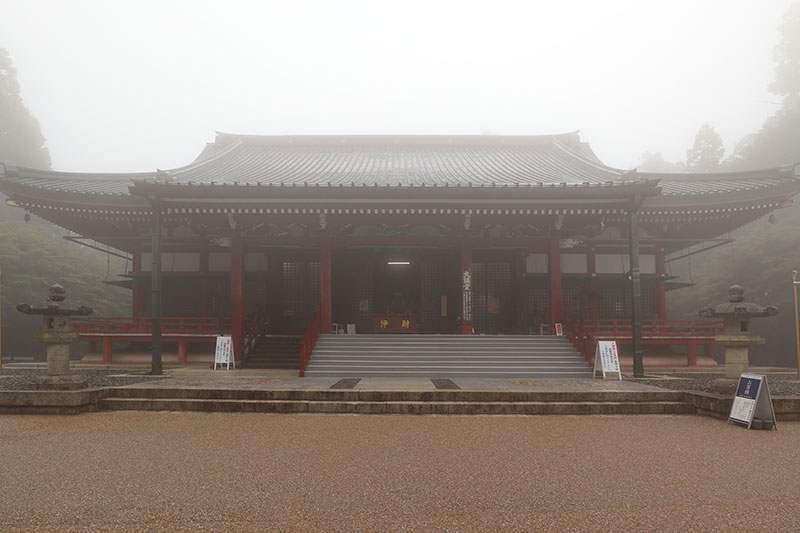

最澄・空海をはじめとする様々な僧侶たちが、延暦寺や金剛峯寺などで学びました。

延暦寺を訪問した話を、上記リンクでご紹介しています。

遠くは、遣隋使・遣唐使などで「中国から大陸の文化・文明を輸入していた」日本。

そして、それらの最先端の文化・文明と仏教などが密接に関わっていました。

そのため、「宗教の総本山」は「学問の総本山」でもあったのでした。

延暦寺などは、当時の日本において「学問の府:大学」に相当する立場でありました。

江戸時代に入ると、各地で寺子屋が盛んになりました。

寺子屋は、主に寺院において、手習師匠が子どもたちに「読み・書き・算盤」を教えました。

寺子屋師匠S

寺子屋師匠Sそれでは、みんな!

今日は、この本を読もう!

はいっ!

先生!

初めは「寺院中心であった」寺子屋での教育は、徐々に「色々な場・空間」で行われるようになり、

私の寺子屋は、

私の家で開催します!

このように寺子屋は、「自宅など、どこでも教えられる」ので手軽となり、江戸時代に広がりました。

寺子屋の他には「カチッとした師匠」がいる私塾や各藩の藩校があり、江戸の教育は相応のレベルでした。

「士農工商」の時代で、「武士=男子」が中心だったため、女子・女性の教育は限られました。

寺子屋では、女子の参加も多く見られましたが、私塾・藩校は「男子中心」でした。

女子学院中高の教育理念と歴史:明治維新とミッションスクール

そして、明治維新の時代となり、徳川時代とは全然違う「御一新」となりました。

「維新」も「御一新」も「新」の言葉があり、「何もかもが新しくなった」雰囲気が広がりました。

とにかく、欧米に見習って、

新たな国家を作るのだ!

身分制度が固まっていた

徳川時代は、「おさらば」だな!

そして、極端なまでの「超欧化主義」を採用した明治新政府。

それまでの日本建築とは全然違う洋風建築が、全国に建築されました。

そして、鹿鳴館では連日のように舞踏会が開催されました。

鹿鳴館に関する問題を、上記リンクでご紹介しています。

「欧化主義」において、欧米から多数の人々が「教授=教えて授ける人」として招聘されました。

明治新政府から「極めて多額の年収と特別な立場」を約束された欧米の教授たちは、

Japanの政府から

多額の報酬で招かれたが・・・

Japaneseたちは、

一生懸命学ぶから、教え甲斐があるな・・・

「欧米とは全く異質な島国・日本」に多数来て、一生懸命教えました。

ここで、キリスト教徒が多い欧米では、明治新政府が招く教授の中に、

Japanでも我ら

キリストの教えを広めては?

このように「キリスト教を広めるチャンス」を鋭敏に感じる人もいました。

Japanですか・・・

新たな地での布教は楽しみですね・・・

こうして、多数の宣教師たちが訪問し、明治新政府が「学問の場」を作ろうとしているので、

ミッションスクールを

作りましょう!

ミッションスクールが少しずつ建学されるようになり、

Japanでは女性が学ぶ場が

少なかったみたいですね・・・

神の前では男女平等ですから、

女性にも学びの場を!

「女性も平等なのだから、どんどん学ぶべき」と考えた宣教師たち。

ここで、「共学」ではなく「女子校」を選択する宣教師たちがいました。

やはり、女子は男子とは

全然違うから・・・

「女子のための専門教育」を

ミッションスクールでやりましょう!

こうして、1870年にA六番女学校が建学されました。

1868年に改元となり、1870年は明治三年のことであり、「極めて時代に先駆けた女学校」でした。

女子も自由な気持ちで

学んでみましょう!

その後、1874年にB六番女学校、1876年に櫻井女学校が生まれました。

これらのA六番女学校・B六番女学校・櫻井女学校が統合して、1890年生まれたのが女子学院です。

自由・高い知性と高尚な志

そして、「自由な女子校」の見本であるような学校=現代の女子学院中高に成長しました。

次回は上記リンクです。