前回は「公文書から歴史を理解〜公文書と私文書・国立公文書館「終戦」展・終戦前後の日本の状況を資料から理解〜」の話でした。

慌しかった昭和天皇の詔勅作成:「詔勅最終版」への直接修正

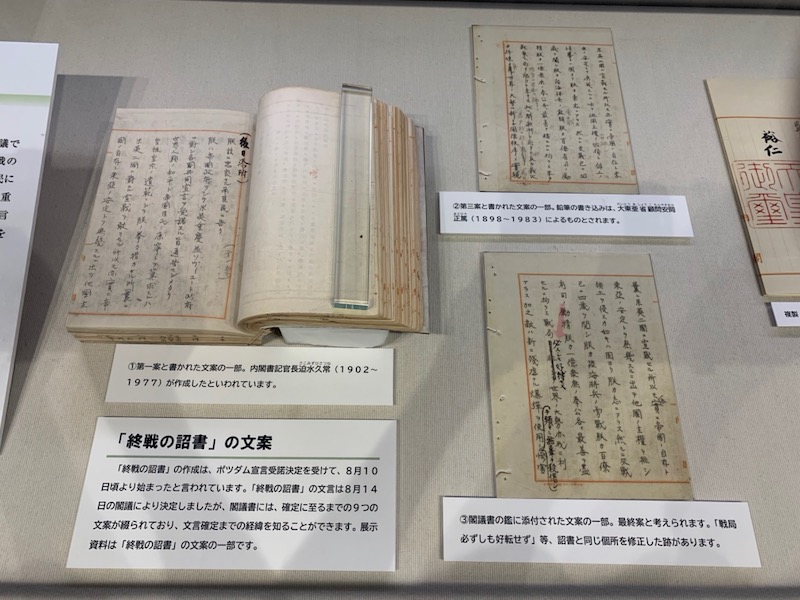

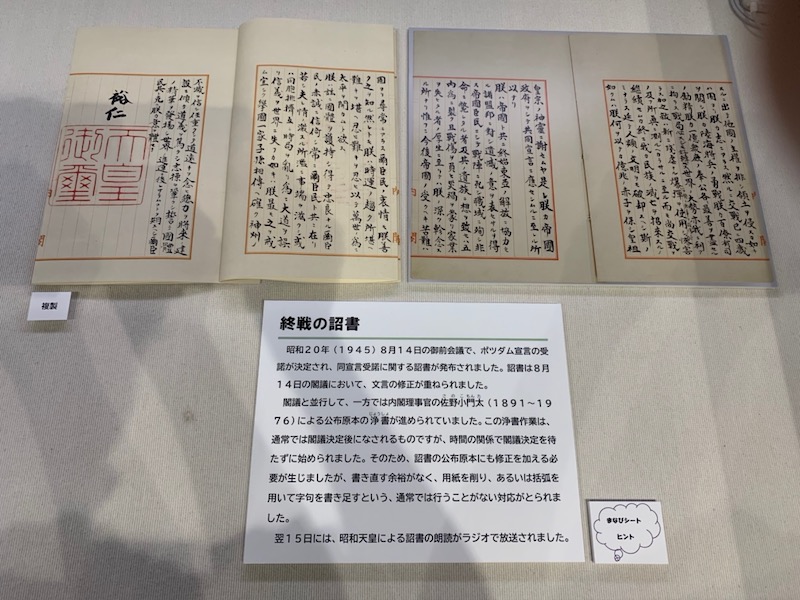

2025年9月15日まで開催されている、国立公文書館東京本館の「”終戦”展」。

今回の展示の目玉は、「終戦の詔勅」に関する資料です。

当時の大日本帝国のトップであった昭和天皇。

昭和天皇は、「連合国に降伏する」ことを正式に表明する必要がありました。

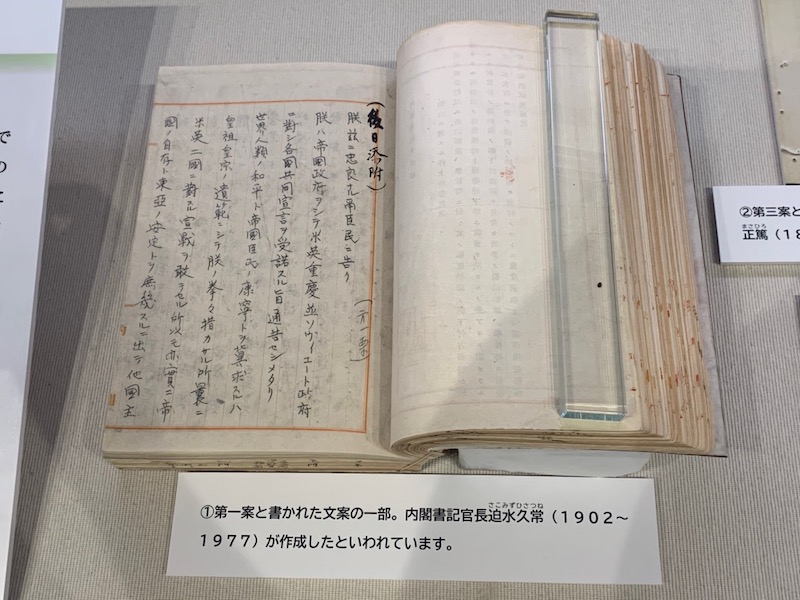

その文案の第一案を作成したのは、現在の内閣官房長官である内閣書記官長でした。

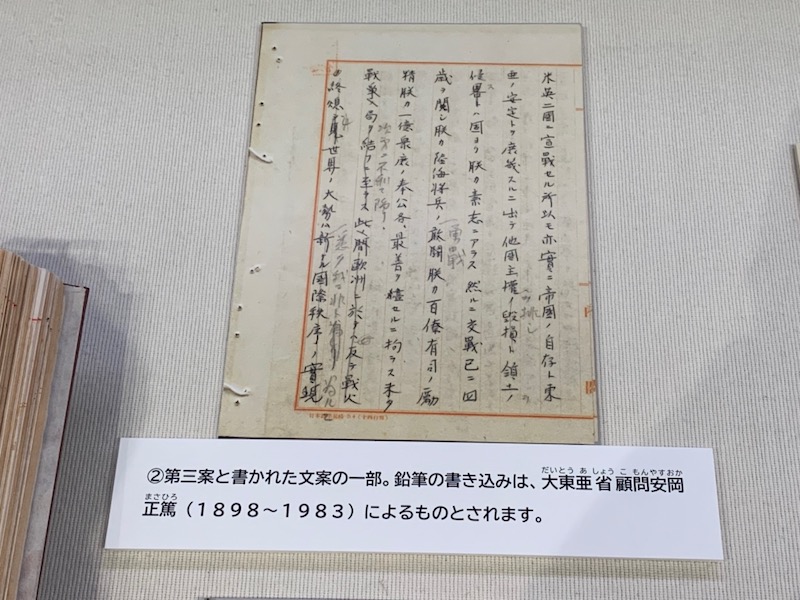

ついで、著名な学者であり、現在では存在しない大東亜省の顧問・安岡正篤が添削しました。

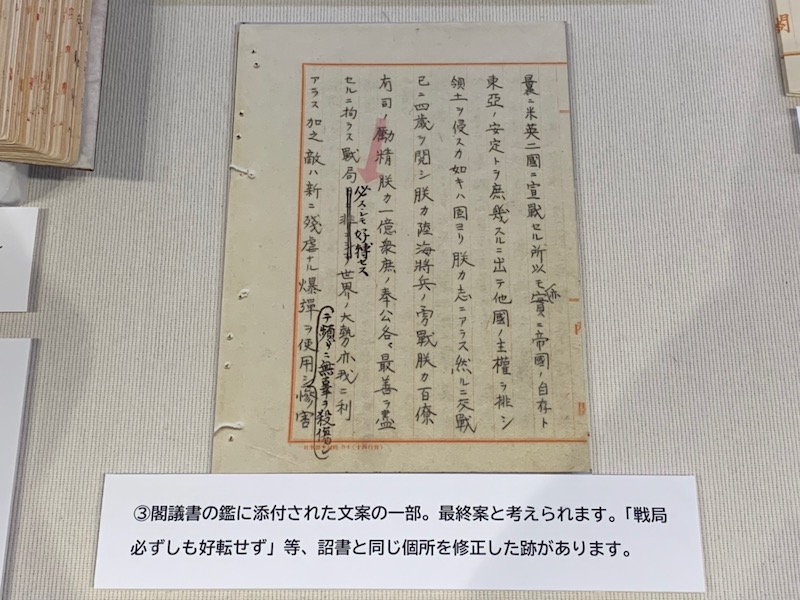

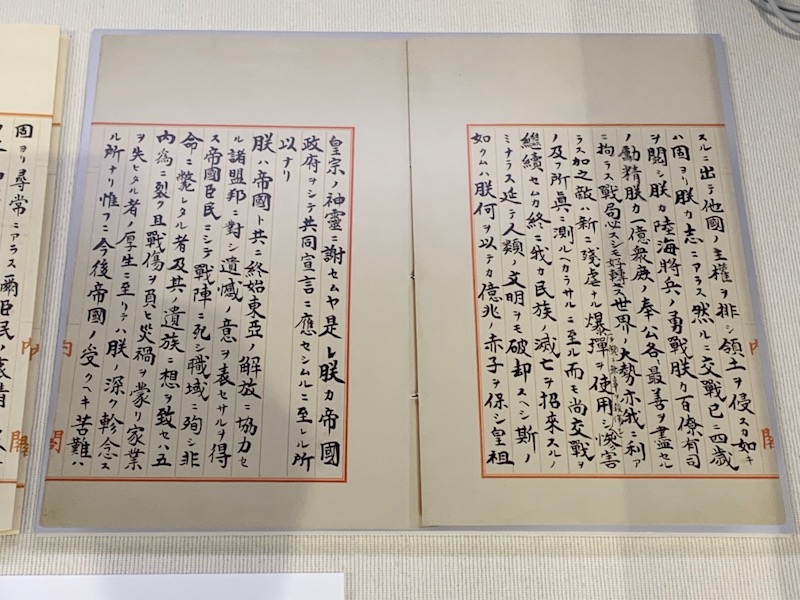

当時の戦争の模様であった「戦局」に関しても、入念な検討が加えられていました。

戦局に関しては、元の文言が消され「必ズシモ好転セズ」と、婉曲な言い回しとなっています。

昭和天皇が読み上げる詔書は、清書(浄書)が必要でした。

ところが、政府や軍部内の意思統一もままならない状況で、清書は難航しました。

時間があまりにもない状況の中、本来ならば「綺麗に清書(浄書)」のはずが、

政府幹部A

政府幹部Aまた修正が必要か・・・

だが書き直す時間がない・・・

やむを得ないが、

詔勅最終版に直接手を加えよう・・・

このように、「本来行われない」詔勅最終版への「直接修正」が行われた事実がありました。

「歴史を垣間見る」学び:歴史の「貴重な証言者」である公文書

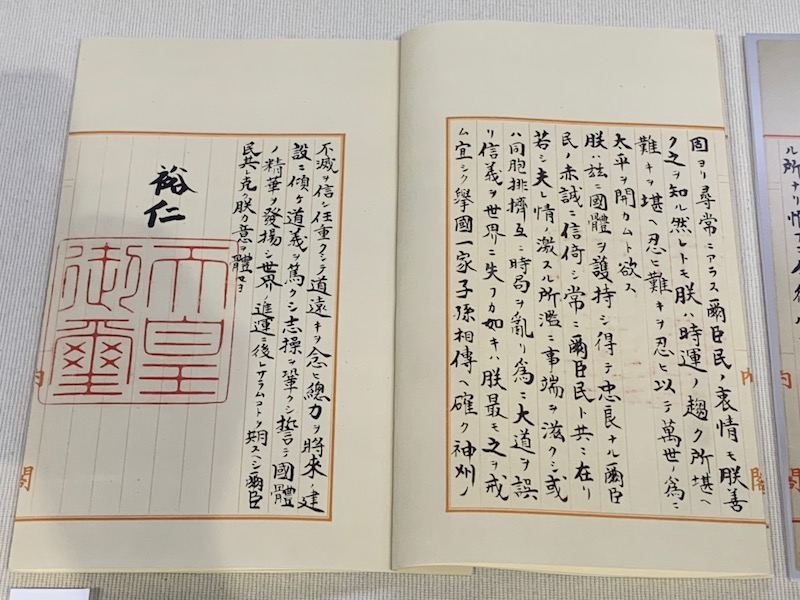

そして、一刻も早い「詔勅の完成」を急いだ大日本帝国政府は、なんとか作成に辿り着きました。

耐エ難キヲ

耐エ・・・

忍ビ難キヲ

忍ビ・・・

そして、昭和天皇による、有名な「終戦を国民に知らせる報告=詔勅」がラジオ放送されました。

当時の日本国民にとっては、「政治のトップであった」と同時に「神であった」昭和天皇。

ほぼ全ての大日本帝国の国民にとって、昭和天皇は遥かに遠く、「雲の上の存在」でありました。

終戦(敗戦)当時は、国家の根幹であった憲法が、現在の憲法とは大きく異なりました。

| 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 | |

| 公布 | 1889年(戦前・明治時代) | 1946年(戦後・昭和時代) |

| 主権 | 天皇 | 国民 |

| 天皇 | 神聖不可侵の元首 | 日本国民統合の象徴 |

| 戦争 | 天皇が陸海軍を率いる | 戦争を放棄 |

| 軍隊 | 国民に兵役義務 | 交戦権否定 |

当時の大日本帝国憲法と、現在の日本国憲法の主な違いが上の表です。

多数の異なる点がありますが、最も異なる点の一つが「主権が天皇か国民か」です。

日本の憲法に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

この天皇の詔勅は、書籍や資料等で見たことがある人もいると思います。

歴史の事実の「貴重な証言者」でもある、これらの公文書などの資料。

資料の原本(または原本に近い複製)を見ることは、「歴史を垣間見る」ことに繋がります。

興味のある方は、今年9月15日までの国立公文書館東京本館”終戦”展を訪問してみて下さい。

次回は上記リンクです。