前回は「全国支配体制固めた「守護代」の存在〜日本の国家像変えた源頼朝・巨大化して頭角を現した守護代たち〜」の話でした。

「各国トップ」任命の権力掌握した頼朝

鎌倉時代の到来と共に、日本に生まれた「守護」という存在。

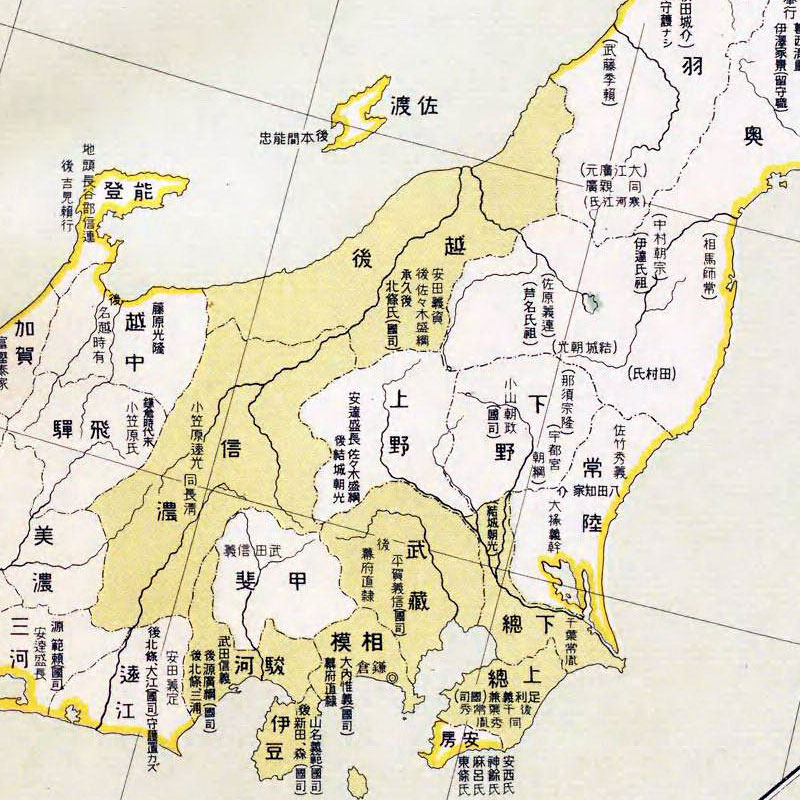

「源氏による武家政権」の確立に伴い、日本各地で守護たちが任命されました。

この頃は、現在の北海道は「日本の統治機構の圏外」でありました。

現在の東北地方は「陸奥」と呼ばれ、その名称の通り「陸の奥」で遠い存在でした。

源頼朝

源頼朝これからは、

源氏が政治のトップになるのだ!

私が、各国のトップである

守護を任命する!

現在の都道府県にあたる各国に、最強職として「守護=軍事司令官」を創設した頼朝。

そして、「各国最強の職」を任命する権限を一手に握ったのが鎌倉幕府でした。

つまり、征夷大将軍である

私が、最高権力者なのだ!

「各国の最強の人物・職」を「任命する権限」によって、幕府という武力政権を確立した頼朝。

本拠地である鎌倉周辺には、「幕府直轄地」が多数がありました。

そして、守護に佐竹・武田などの名前が見受けられます。

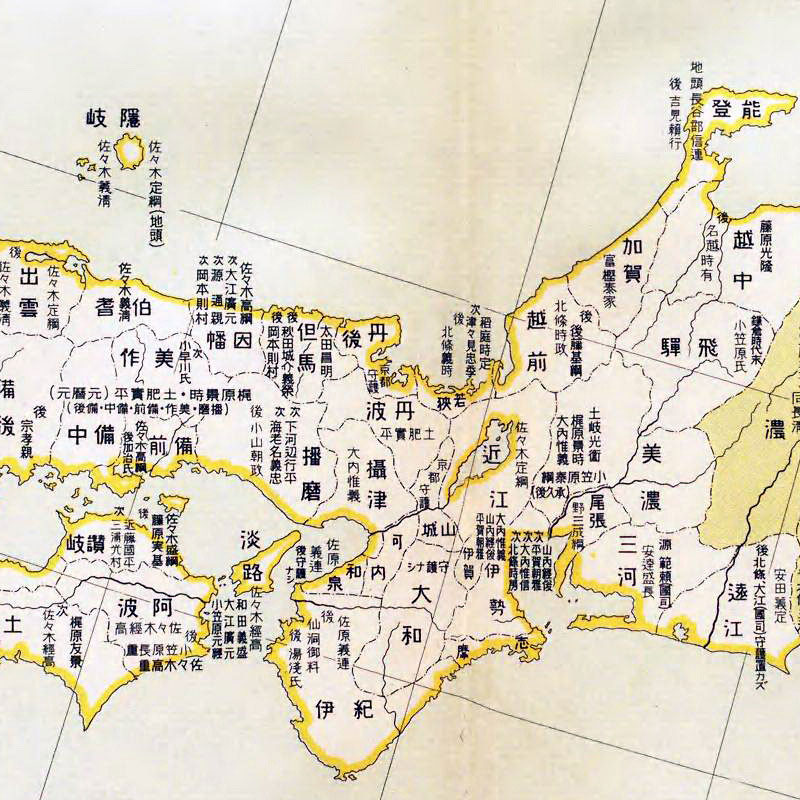

まだまだ「日本の中心」であった京・山城周辺は重要であり、後の執権・北条氏が多数見受けられます。

抜群の政治力有した北条政子:頼朝のバック=北条家の存在

夫の頼朝を

支え続けたのが私・北条政子です!

我が北条家が

源氏政権を支えましょう!

超一流の政治家であった源頼朝の妻・北条政子。

日本史のみならず、世界史においても、北条政子ほどの政治力を有した女性は少ないと考えます。

政子は、「頼朝の幕府創業の全てに関わった」人物でした。

そもそも「源氏の棟梁」となった頼朝でしたが、「源氏の棟梁」候補は他にもいました。

この木曾義仲もまた、

源氏統領の候補だったのだ!

頼朝に「敗北した」形となった木曾義仲でしたが、本来は頼朝同様に「源義仲」でした。

現在の信州・木曽周辺を地盤としたため、「木曽義仲」と呼ばれています。

頼朝が良い血筋なのは、

分かっているが・・・

この義仲の血筋も

同等に良いのだ!

頼朝に負けてしまったため、「頼朝と区別する」ために「木曽」と呼ばれている傾向があります。

先に京・山城に進軍した「源義仲」軍は「調子に乗りすぎた」面があり、朝廷を怒らせ、没落しました。

そもそも、「驕る平氏」を叩き潰した義仲一派。

俺たちが

新たな天下の主だ!

圧倒的な功績は抜群であり、「調子に乗らない」方が、おかしい状況でした。

そして、木曽(源)義仲こそが「平氏打倒の原動力」でした。

仮に、その後「義仲の天下」が続いていたら、「木曽」義仲と呼ばれず「源」義仲と呼ばれたでしょう。

そして、その場合、伊豆に流された後「パッとしなかった」人生となった頼朝は、

伊豆で兵を挙げた

「伊豆頼朝」は・・・

兵を挙げても「失敗した」か「義仲の下風」の可能性もあり、「伊豆」頼朝と呼ばれたかもしれません。

卓越した政治力と統率力を有した頼朝でしたが、

この私が

夫を補佐します!

「源義仲の没落」を横目に、頼朝の妻・北条政子は、

我が北条家が

総力を上げて夫・頼朝を支える!

実家・北条家を総動員して、頼朝を支え続け、「鎌倉幕府の形づくり」にも大いに貢献しました。

この意味では、「義仲ではなく頼朝が天下人となった原動力の一つ」が政子の存在でした。

頼朝の死後、1221年の承久の乱の際には、

頼朝公の御恩は、

山より高く、海より深い・・・

皆のもの!

我ら武士の力を見せつけるのだ!

「尼将軍」と呼ばれ、圧倒的な政治力と存在感で鎌倉幕府を率いたのが北条政子でした。

鎌倉時代を彩った守護たち

Daimyo_D101ts

今回は、戦国時代に大大名化した、鎌倉時代の守護を考えてみます。

罫線がないノートで自由な発想で、まとめてゆきましょう。

今回の話は、少し歴史の深い話となりますが、このように「書いて理解する」と理解力が深まります。

Daimyo_D102ts

戦国時代において、大大名となっただけでなく、かなり著名な大名が上記の三家です。

武田・大友・島津は、戦国期に各地域において、圧倒的存在となりました。

Daimyo_D103ts

他に、戦国期において、かなりの勢力となった鎌倉時代の守護(格)には今川家と大内家がありました。

今川・大内家は、鎌倉時代末期に、それぞれ駿河と周防で強大な勢力となりました。

今川と大内の「正式な守護」就任は、建武の新政〜室町期の説が有力です。

いずれにしても、鎌倉時代末期には、今川・大内家はそれぞれの地域でかなりの力を持っていました。

そして、この頃には源氏将軍は既に消えて、「お飾り将軍」となっていました。

さらに、強権を握っていた執権・北条家の影響力も大きく低下していた頃でした。

戦国期ほどではなかったとしても、鎌倉時代末期は「乱世」の状況となり、

我が今川家が、

駿河を治めるのだ・・・

今川・大内は、それぞれ「守護と同格」の立場で、国を治める有力者となりました。

Daimyo_D104ts

そして、自らの力で成長し続けた今川・大内は、戦国期に早々に滅亡してしまいました。

その一方で、今川家は「万一の際は足利将軍家に代わりうる」名門となりました。

大内家は、周防周辺の中国地方を制圧し、日明貿易において重大な役割を果たしました。

「下剋上」と言われ、多数の戦国大名が登場した戦国時代。

大大名化した戦国大名のうち、原則として、武田・大友・島津の三つの家のみが「鎌倉以来の守護の家柄」でした。

次回は上記リンクです。