前回は「「現代のスパルタ教育」と「のびのび教育の反対」〜中高の教育方針・成績順位の公表の是非・学びへの意欲の刺激と競争心〜」の話でした。

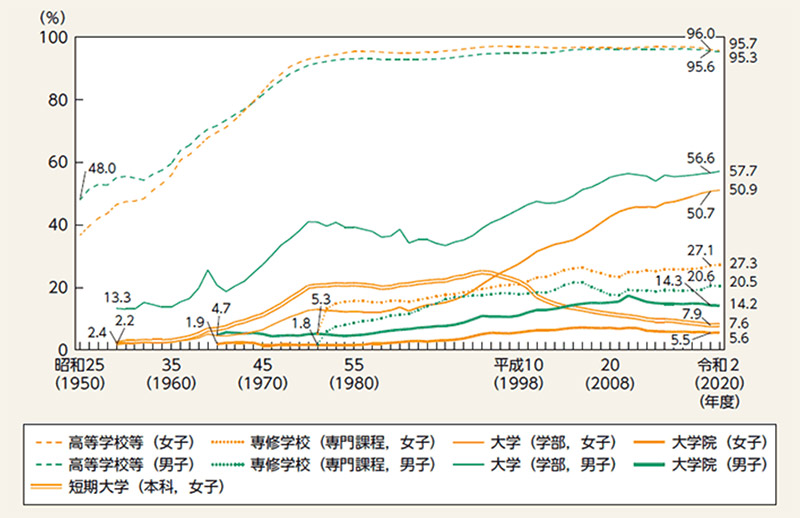

日本の大学進学率の推移

日本においては、小学校から中学校までが義務教育で、高校・大学は「自主的な学び」です。

上のグラフは、各種教育機関の学校種別進学率の推移です。

例えば、男子の大学進学率は、1960年代の高度成長期に急速に上昇し、1970年代に減少しました。

1975年頃に40%ほどだった男子大学進学率は、バブル期に減少に転じて、一時は36%程度になりました。

その後、男子大学進学率は上昇に転じて、現在は60%近い状況です。

男子高校生A

男子高校生Aやっぱり、

大学は行こうか!

女子の大学進学率は非常に特徴的で、男子が減少した時期は変化なしで、一貫して上昇しています。

特に、1990年のバブル崩壊時点で16%ほどだった女子大学進学率は、急上昇しました。

女子も大学進学して、

学ぶのが大事!

そして、現在では50%強となり、女子も半数以上は大学進学する時代です。

一方で、学びは高校までで、高卒以降は働く選択をする方も多いです。

高校を出たら、バリバリ

働いて、仕事に励もう!

手に職をつけるタイプの方は、このような思考が多い傾向があります。

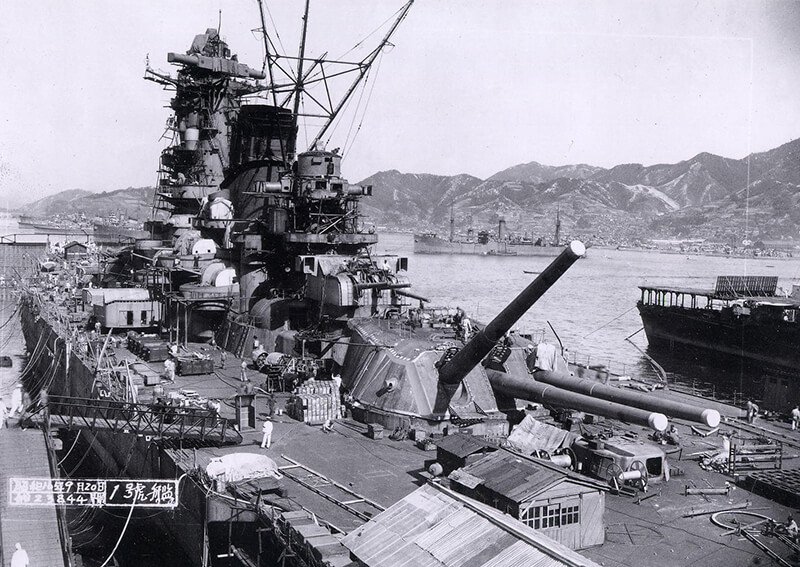

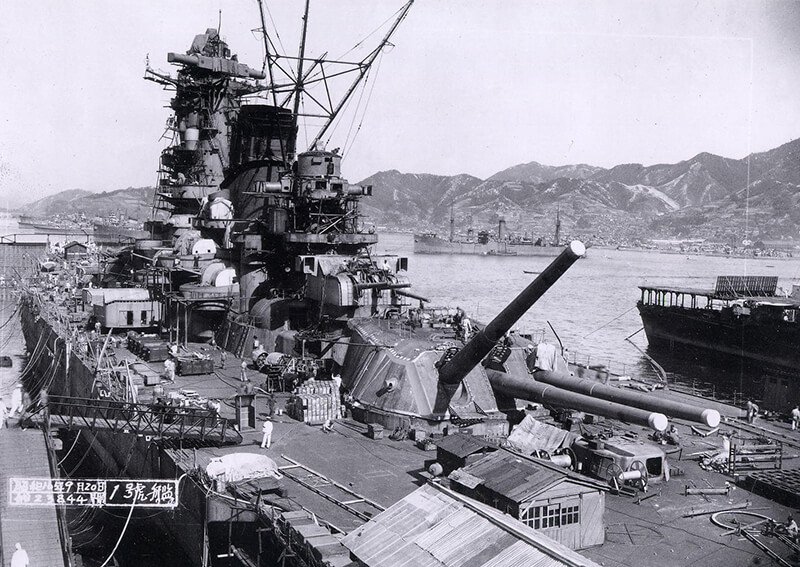

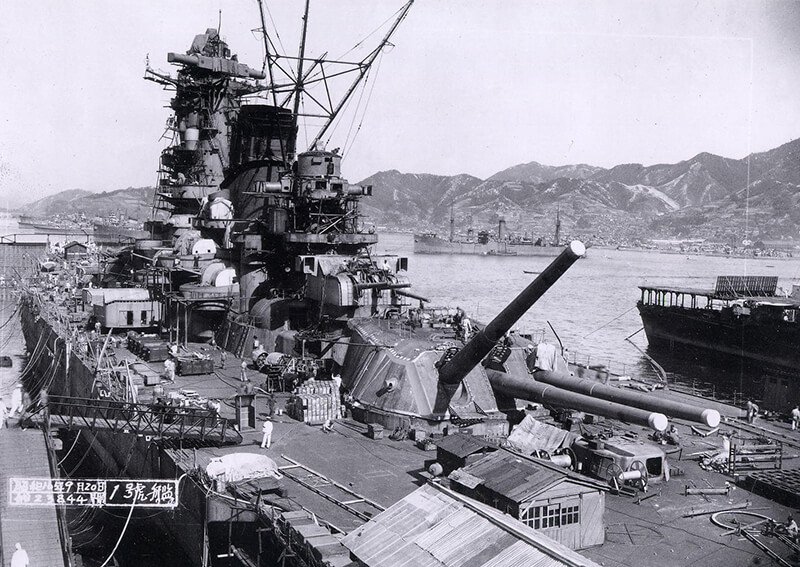

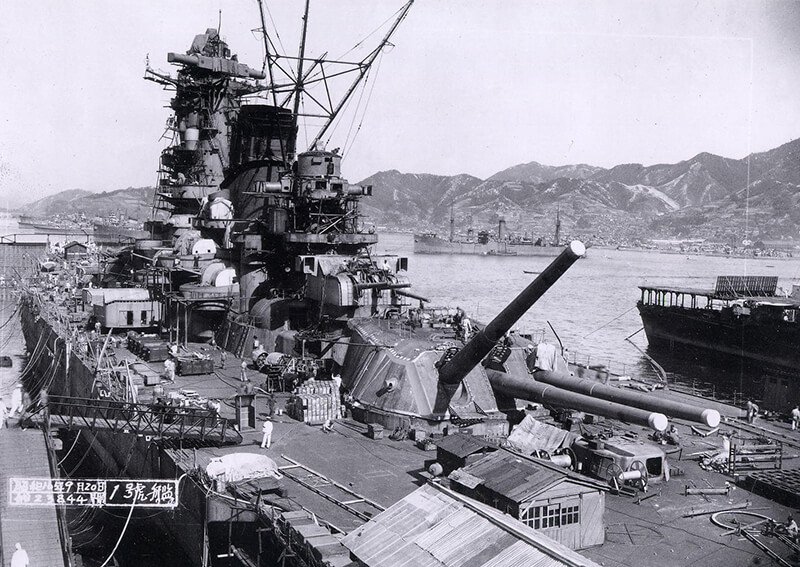

海軍兵学校と現代の大学の目的・存在意義

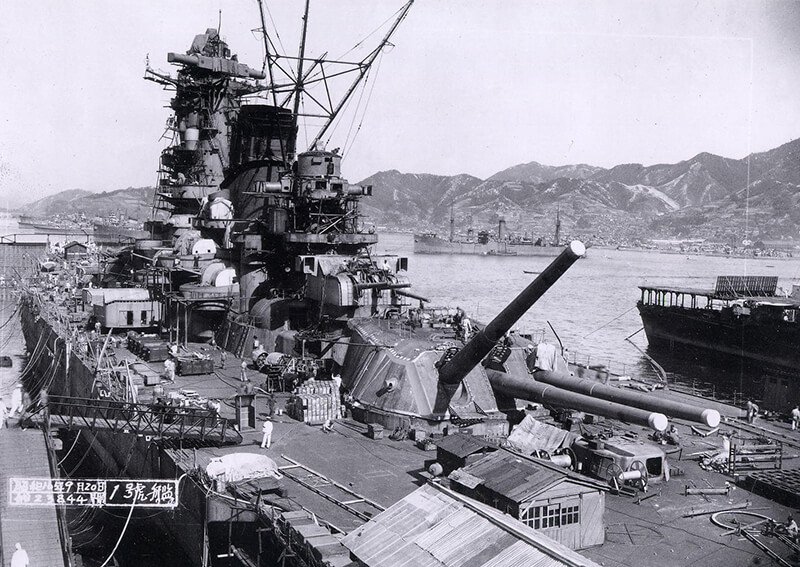

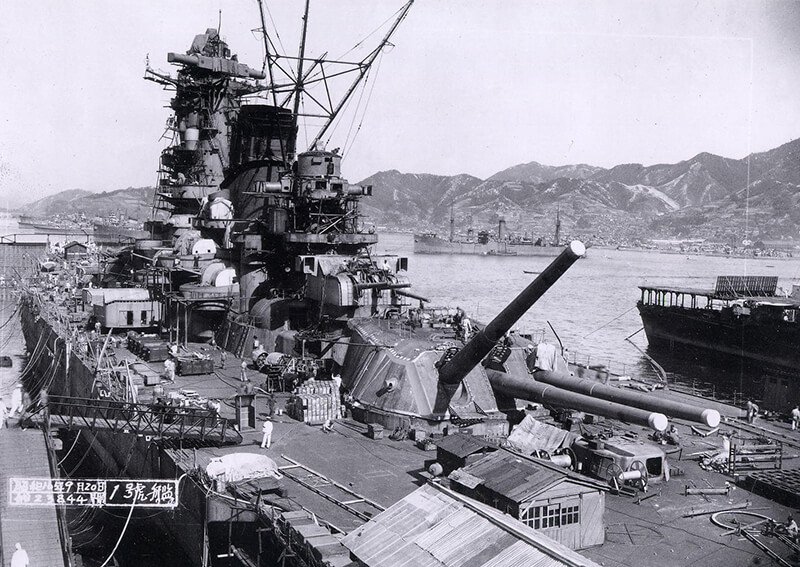

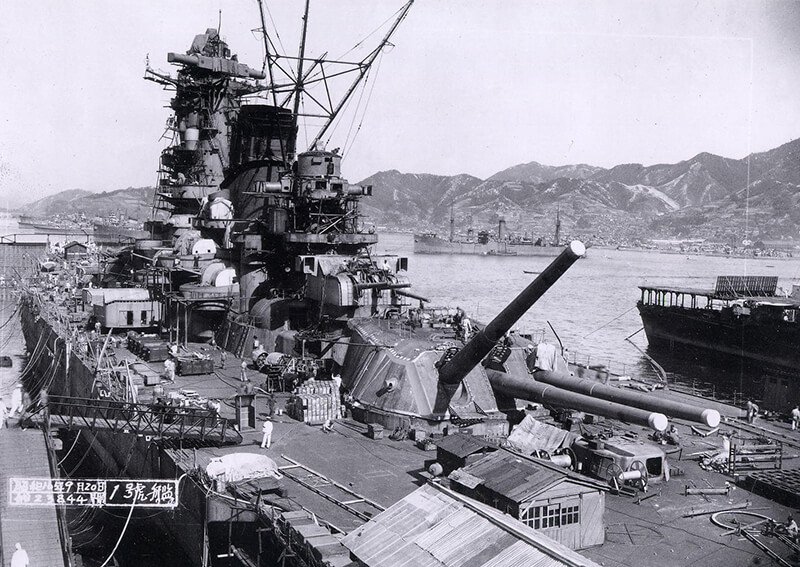

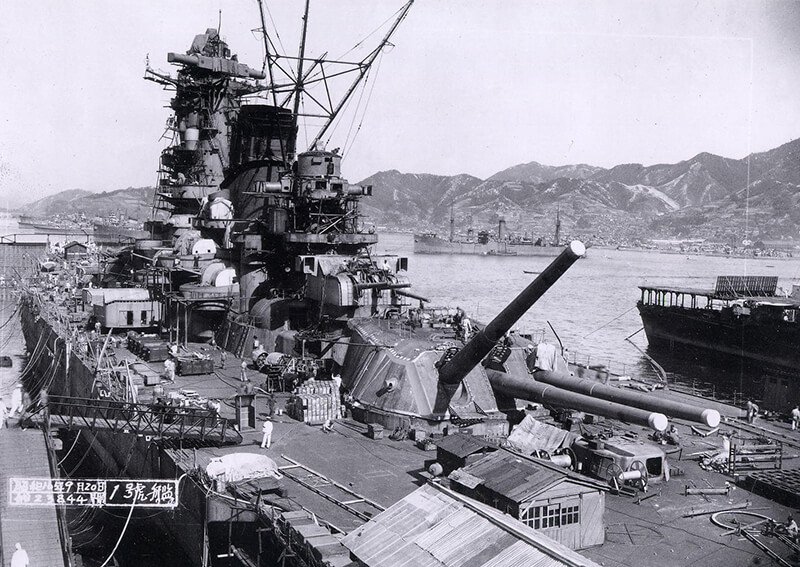

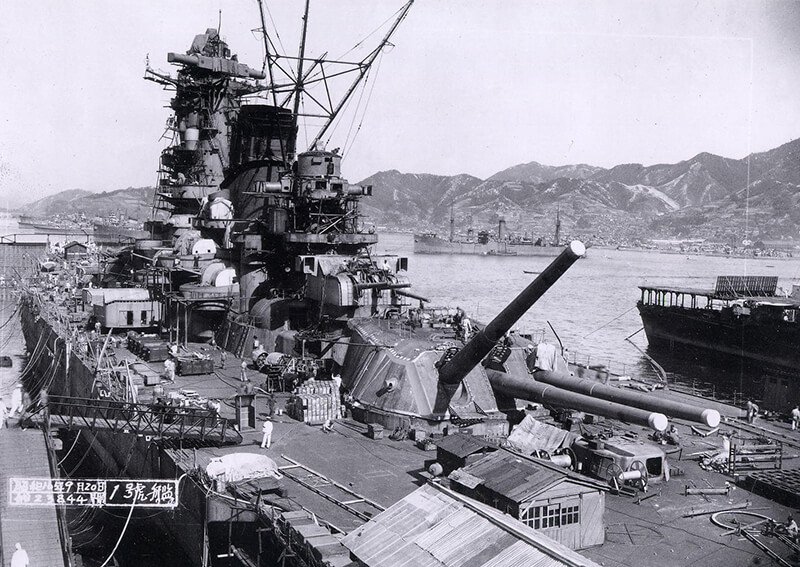

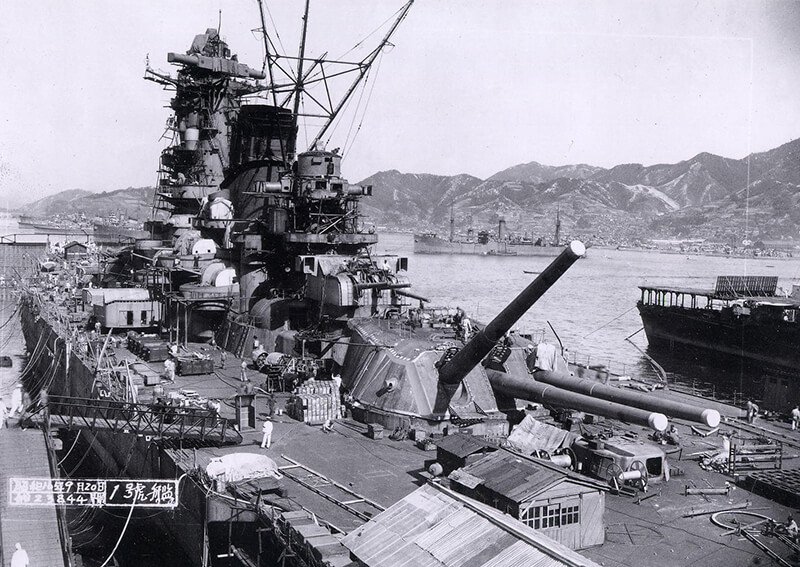

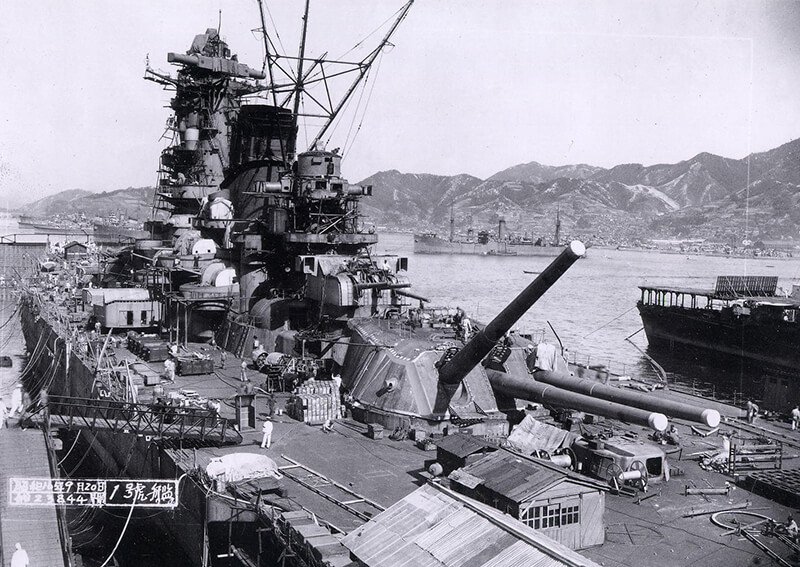

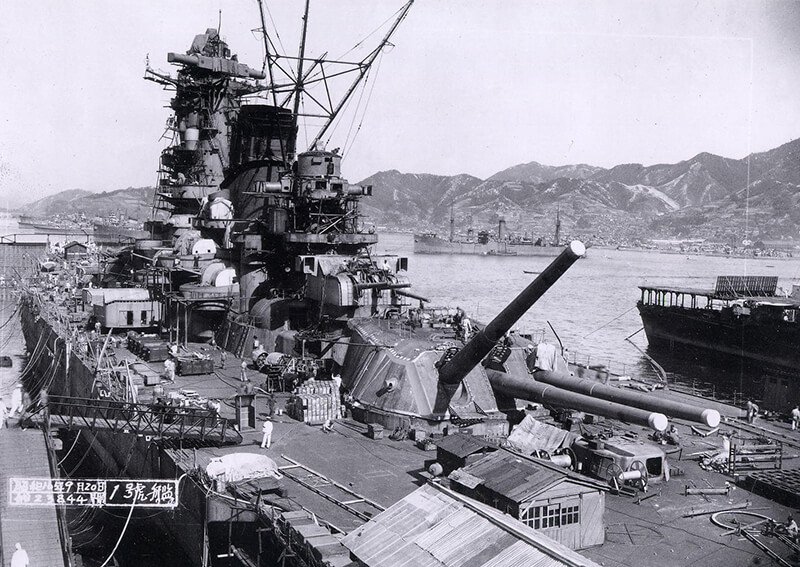

かつて、大日本帝国海軍士官を育てた海軍兵学校(海兵)。

海軍兵学校の採用年齢は、当時「16歳〜19歳」だったため、現代の高校〜大学初等相当です。

そして、在学中は「給与をもらえる」ので「半分働いている感覚」だったでしょう。

義務教育は別として、高校・大学・大学院という組織の存在意義は、様々な解釈がありそうです。

一般的な感覚としては、大学は「学術・研究教育の高等機関」で、高校は「基礎学力を学び機関」です。

高校〜大学院の存在意義・目的が解釈の余地があるのに対して、海兵の存在意義・目的は明確でした。

帝国海軍の士官、

我が国に尽くす若者を育てるのだ!

海軍軍人となって、

我が国を守る人物を育てる!

「大日本帝国を守る軍人」を育てる機関であった海兵と、現代の教育機関は、そもそも目的が異なります。

目的が異なる以上、「海兵と現代の大学・高校を比較」することには様々な議論があるでしょう。

一方で、大学、特に多額の国家の予算が投入されている国公立大学は、

我が東京大学は、

日本に尽くす若者を育てる!

我が京都大学は、

日本という国家に役立つ若者を育成する!

日本という国家に役立つ・尽くす人物を育てる高等機関であるべきかもしれません。

| 設置年 | 大学名 |

| 1868年 | 陸軍士官学校(前身の兵学校) |

| 1869年 | 海軍兵学校(前身の海軍操練所) |

| 1877年 | 東京帝国大学(帝国大学) |

| 1897年 | 京都帝国大学 |

| 1907年 | 東北帝国大学 |

| 1911年 | 九州帝国大学 |

| 1918年 | 北海道帝国大学 |

| 1924年 | 京城帝国大学(韓国、のちに廃止) |

| 1928年 | 台北帝国大学(台湾、のちに廃止) |

| 1931年 | 大阪帝国大学 |

| 1939年 | 名古屋帝国大学 |

上の表は、陸軍士官学校(陸士)、海兵、帝国大学の一覧表です。

これらの陸士、海兵、帝国大学の目的は、極めて明確であり「帝国に尽くす若者の育成」でした。

この点では、元は帝大だった旧七帝大の存在意義・目的もまた「同一であった」のでした。

ただし、この「国家に尽くす」となると、

ちょっと戦前の

発想な感じが・・・

「戦前っぽい」と感じる方が多いと考えられます。

特に、陸士と海兵の存在意義・目的は超明確でした。

海に囲まれた我が帝国を

守る士官(指揮官)を育てる!

この点では、陸士と海兵は、帝大よりも「国家(帝国)のため」の要素が強かったでしょう。

そして、学年にもよりますが、概ね陸士、海兵は「東大などの帝大より難関」でした。

全く異なる、現代の大学・高校と陸士・海兵ですが、海兵の教育から現代の教育を考えてみます。

海兵の若者たちが毎日音読した「五省」:人間として最も大事なこと

c91c34f6ee171921d5512280862dc039

上記の文章は、海軍兵学校の若者たちが、毎日音読した「五省」です。

読めない漢字が

あるんだけど・・・

昔の言葉なので、現代ではピンとこない言葉もあるかも知れません。

まず、一番最初の

言葉の「至誠に・・・」って難しい・・・

最初の言葉は、これら「重要な五省」の中でも最重要です。

至誠に悖る(もとる)

なかりしか!

この「悖る(もとる)」という言葉は難しい漢字で、少なくとも現代の日常生活では使用しません。

「悖る(もとる)=反する、背く」という意味です。

「五省」は、現代でも海上自衛隊幹部候補生学校で生きており、公開されています。

海上自衛隊幹部候補生学校のウェブサイトから、「五省」現代語訳をまとめると下記です。

一、誠実さや真心、人の道に背くところはなかったか

一、発言や行動に、過ちや反省するところはなかったか

一、物事を成し遂げようとする精神力は、十分であったか

一、目的を達成するために、惜しみなく努力したか

一、怠けたり、面倒くさがったりしたことはなかったか

この「五省」を海兵の生徒たちは学びを終えて、就寝する直前に毎晩声に出して読みました。

ある意味で「スパルタ海兵教育」を体現していますが、とても良いことと考えます。

上の「五つの大事なこと」には、学び生きてゆく上で根幹となることがまとめられています。

至誠に悖る(もとる)

なかりしか!

言行に恥ずる

なかりしか!

気力に欠くる

なかりしか!

努力に憾み(うらみ)

なかりしか!

不精に亘る(わたる)

なかりしか!

次回は、これらの言葉の意味や、海兵教育の根幹を考えてゆきます。

次回は上記リンクです。