前回は「「天守国宝指定五城」一つの松本城〜五つしかない「国宝の城」・1873年の廃城令・廃藩置県と近代国家への大改造〜」の話でした。

日本の「国家の宝=城」を廃止した廃城令:「藩のシンボル」だった城

優美な姿が美しい松本城は、大人気の観光地です。

様々な城の中でも、松本城は堀に映る天守閣が美しいです。

美しい城の代名詞は「白さが際立つ」姫路城で、姫路城は別名「白鷺城」とも呼ばれます。

・姫路城(兵庫県姫路市)

・彦根城(滋賀県彦根市)

・犬山城(愛知県犬山市)

・松江城(島根県松江市)

・松本城(長野県松本市)

姫路城や松本城は、国宝指定の城で、まさに「日本の宝」のような存在です。

・姫路城(兵庫県姫路市)

・彦根城(滋賀県彦根市)

・犬山城(愛知県犬山市)

・松江城(島根県松江市)

・松本城(長野県松本市)

・丸亀城(香川県丸亀市)

・丸岡城(福井県坂井市)

・宇和島城(愛媛県宇和島市)

・備中松山城(岡山県高梁市)

・高知城(高知県高知市)

・弘前城(青森県弘前市)

・松山城(愛媛県松山市)

日本に五つしかない「国宝の城」で「現存十二天守」の一つである松本城は、とても貴重な存在です。

中学受験生は「現存十二天守」を暗記する必要はありませんが、知っておくと良いでしょう。

天守は「現存する十二の天守」の一つであり、昔のままの木造建築です。

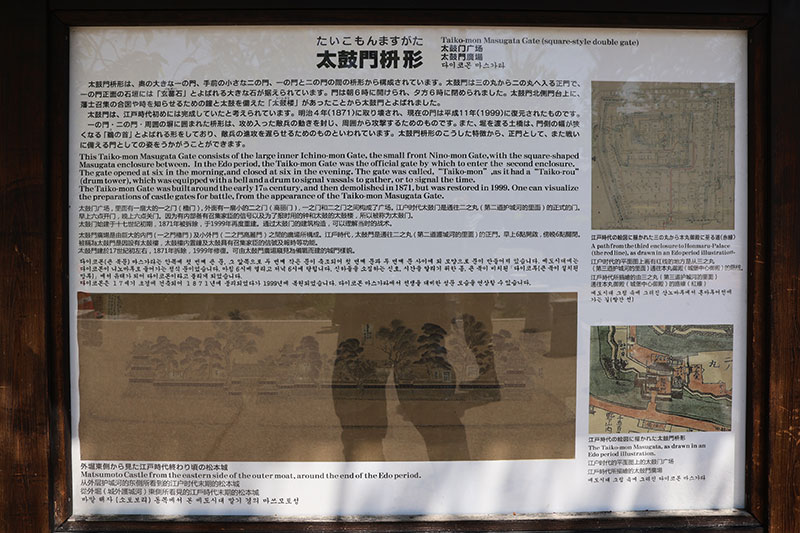

天守はずっと守られてきましたが、太鼓門は一度、明治四年に破壊され、平成に復活しました。

この「明治四年に一度破壊」には、大きな理由があり、この年には廃城令が出されました。

・陸軍省へ:全国ノ城廓陣屋等存廃ヲ定メ存置ノ地所建物木石等陸軍省ニ管轄セシム

・大蔵省へ:全国ノ城廓陣屋等存廃ヲ定メ廃止ノ地所建物木石等大蔵省ニ処分セシム

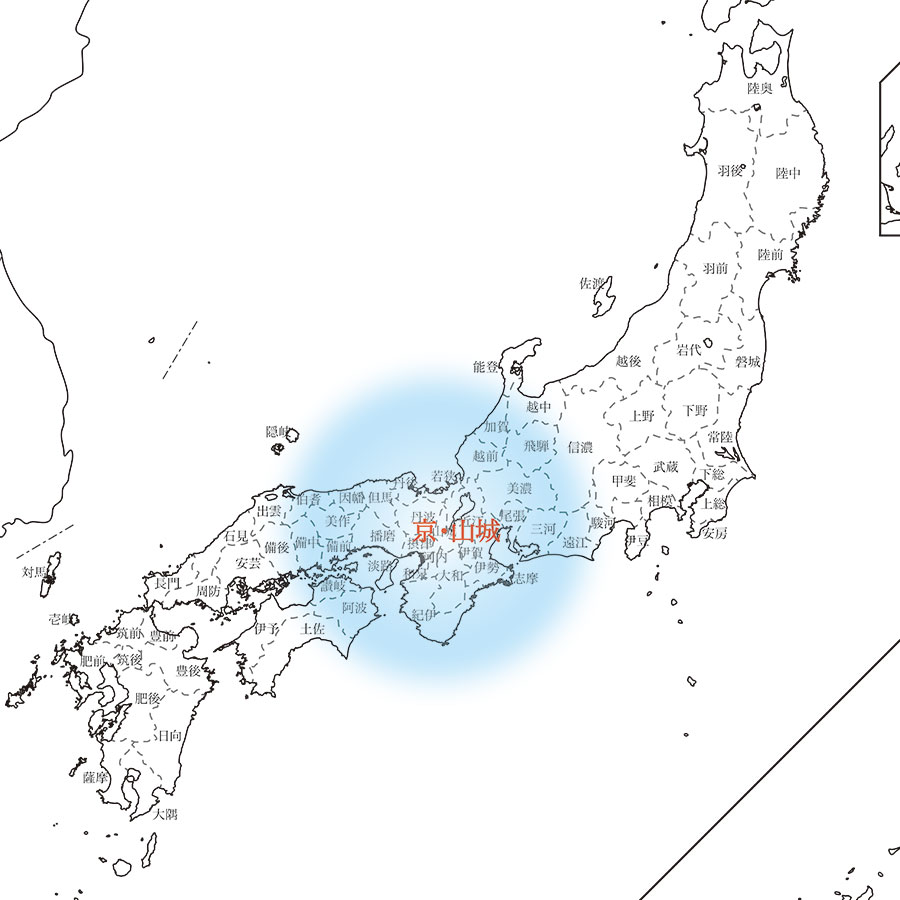

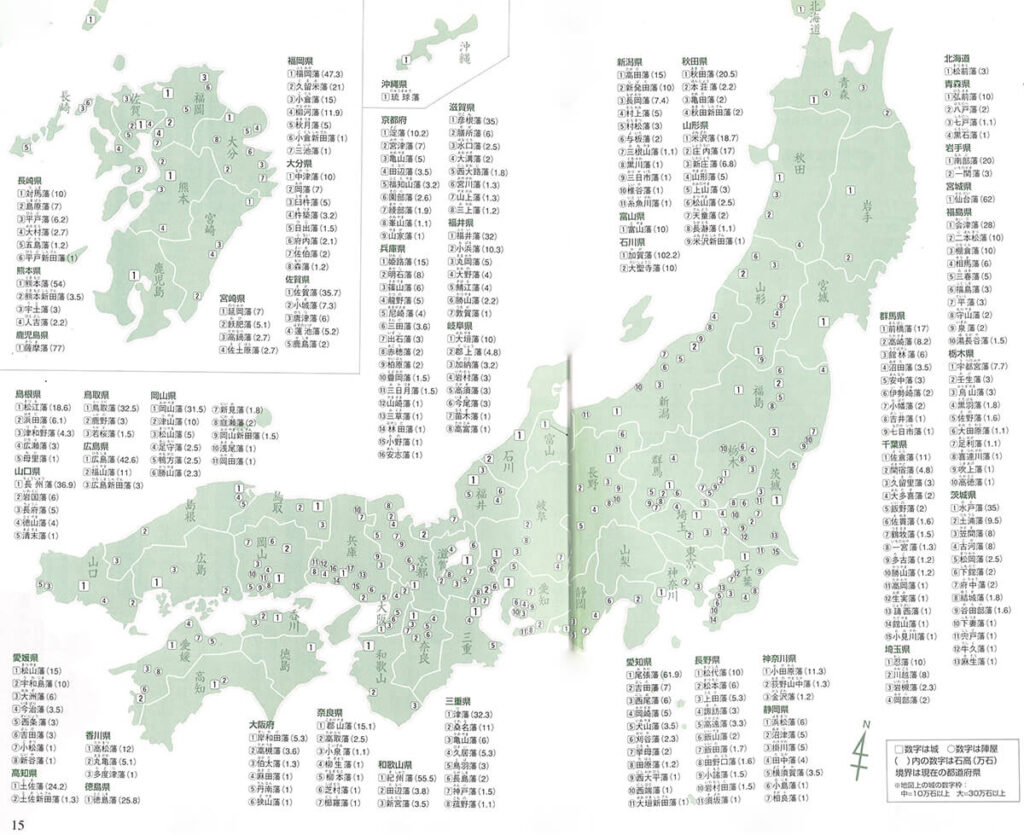

明治維新の前には、日本には300ほどの藩がありました。

そして、それらの藩の上に徳川幕府が君臨し、天皇は「別格の存在」であり続けた江戸時代。

現在は47都道府県であり、当時は、現在よりも少し国(都道府県)の数が多い状況でした。

例えば、現在の福井県は、当時は「越前+若狭」でした。

あるいは、現在の群馬県は、当時は「ほぼ上野(こうずけ)」であり、ほとんど変わらない状況です。

ただし、江戸時代は「国単位の自治」はなく、あくまで「藩単位の自治」でした。

そのため、考えようによっては「6倍の数の都道府県があった」ような時代でした。

そして、「藩のシンボル」であった城を明治新政府は「廃城する命令」を下したのでした。

廃城令発令の理由:急務だった「徳川時代のシンボル」の抹殺

徳川の時代が終わり、と言うよりも「無理やり終了させた」のが明治新政府の大幹部たちでした。

小学校の先生

小学校の先生幕末は、徳川幕府は

旧態依然としていて、統治能力を失っていました・・・

外国との折衝や圧力などが強まり、

徳川幕府では、対応する能力が不足していました・・・

そのため、薩摩や長州などの雄藩が、

徳川幕府を倒幕(討幕)して・・・

新たな日本の時代を

切り開くことになりました。

このように「歴史の教科書」では、徳川幕府が「全然ダメだった」ような表現であることが多いです。

実は、徳川幕府は内政・外交の両方において、相当の能力を有していたのが事実でした。

そして、外国との折衝にも当たっていたのが事実でした。

とにかく、軍も近代化して、

外国とも、しっかり折衝するのだ!

Yoshinobu(慶喜)は、

なかなか優れた人物だ・・・

ルックスも頭も良かった徳川慶喜に対しては、外国公使たちの評判も良く、

我が徳川が

この国の大君(tycoon)なのだ!

英語で”tycoon(タイクーン)”という単語があり、「大物、実力者」の意味で現代でも使います。

実は、この”tycoon(タイクーン”は、徳川将軍に対する「大君(たいくん)」が由来です。

英単語の由来になって、

今でも残っているのが、すごいね!

「たいくん」が、英語っぽい

発音になって「たいくーん」になったんだね。

つまり、それだけ「圧倒的な存在」であったのが徳川幕府でした。

そして、徳川幕府の時代には、「藩のシンボル」の城が全国各地に残っていました。

徳川を

ぶっ潰すごわす!

徳川を消さねば、

我が長州が消される・・・

徳川には消えてもらって、

新たな世を作るのだ!

それなりに「太平の世」が続いていた江戸時代は、幕末になり一気に時代が変わりました。

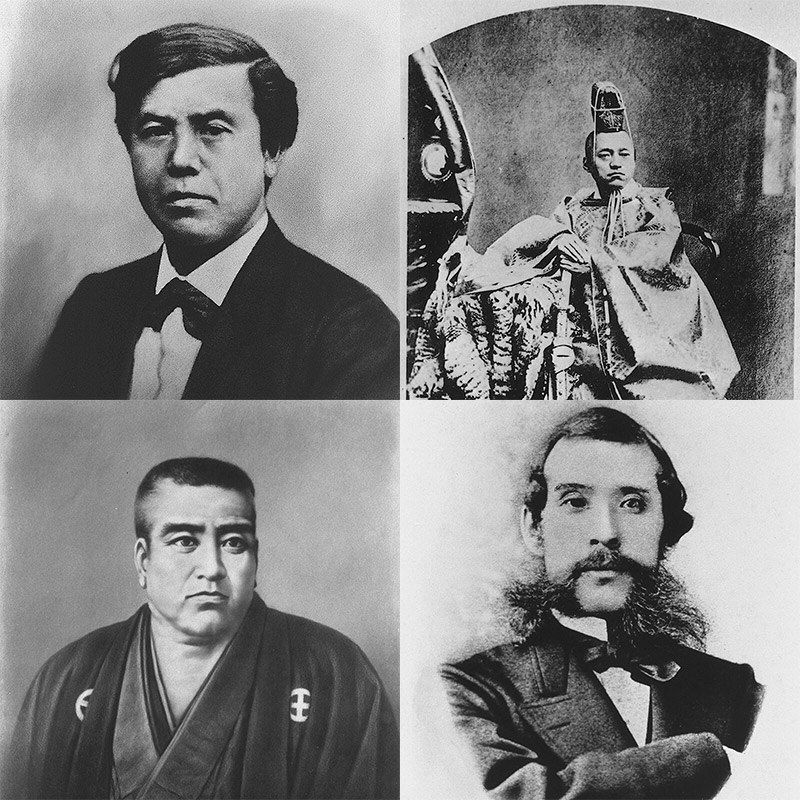

「時代が変革し、変わった」幕末は、西郷・大久保・木戸・岩倉たちが「無理やり変えた」のが実態です。

徳川の時代のシンボルには

消えてもらわねばな・・・

そして、明治新政府は「新たな時代への移行」が「目に見える」ことを強く望みました。

・藩(大名)

・城

・武士

まずは、藩を

消したいのだが・・・

「まずは藩を抹消」したいところでしたが、反乱を危惧した明治新政府は、版籍奉還にとどめました。

新たな時代には

軍が必要だが、武士は不要だな・・・

日常生活で「刀を差している=大きな武器を携行している」状態だった江戸時代。

当時最先端であった、欧米では「信じられない光景」でした。

「武士を消したい」ですが「武士の反発」が強く、これも反乱の危惧が強かった状況でした。

ならば、「経費が掛かる」こともあり

とりあえず、城を消すか・・・

そうだな、城は

いかにも「徳川時代」だからな・・・

このような大久保や木戸の思惑もあり、廃城令に至ったと考えます。

いわば、「徳川時代のシンボル」として、城が「消された」のが廃城令でした。