前回は「慶應義塾中高の教育理念と歴史〜幼い頃から超優等だった福澤諭吉・幕末維新の志士たちと同世代〜|」の話でした。

強力な「日本政府」だった徳川幕府:急転直下の明治維新

前回までに、海城、麻布、女子学院、慶應中高の設立時期と歴史背景を考えました。

| 設立年 | 学校名 |

| 1858年 | 慶應義塾 |

| 1870年 | 女子学院 |

| 1884年 | 麻布 |

| 1891年 | 海城 |

これら4つの学校は、優に100年の歴史を持ち、江戸時代末期〜明治時代に設立されています。

「設立」に関しては、前身の学校を含んでいます。

現在の各学校と「前身の学校」に多少の違いがあるかも知れません。

いわば「前身・源流の学校」が、意外と早い時期に設立されていることが分かります。

慶應義塾が設立された1858年は、まだまだ徳川幕府の力は強い時代でした。

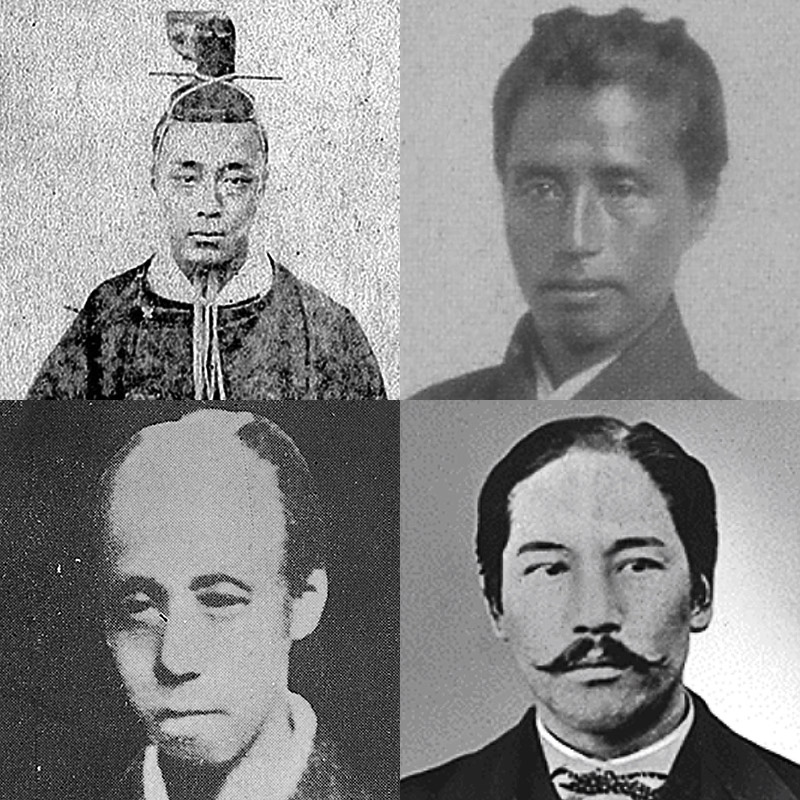

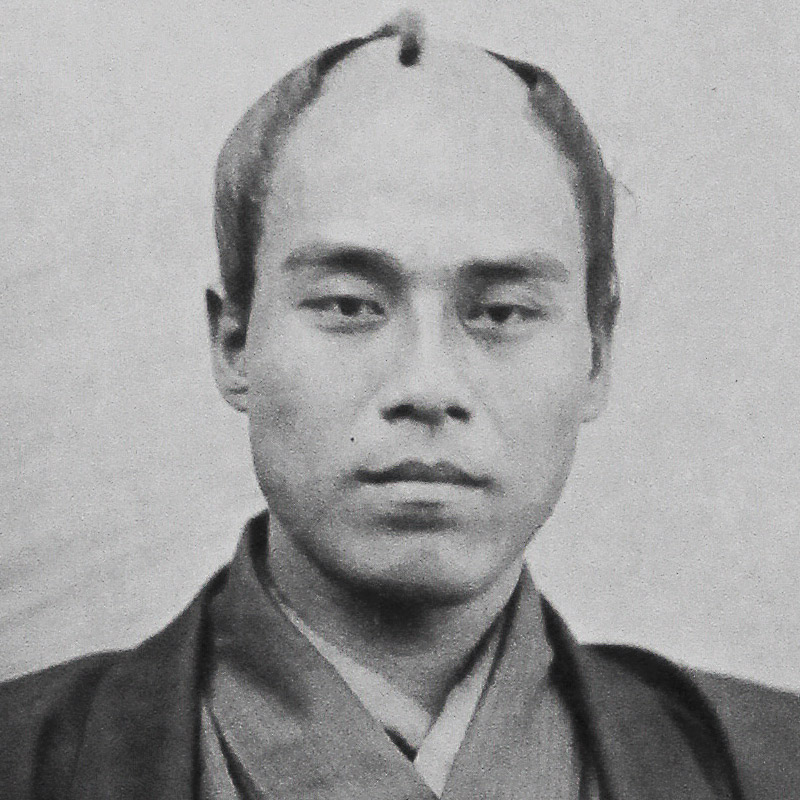

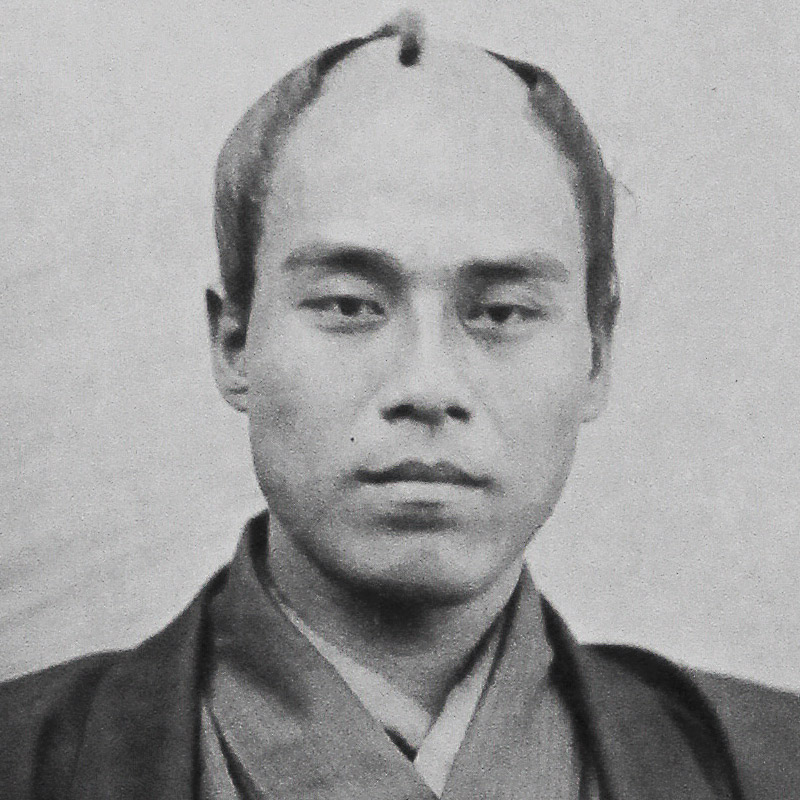

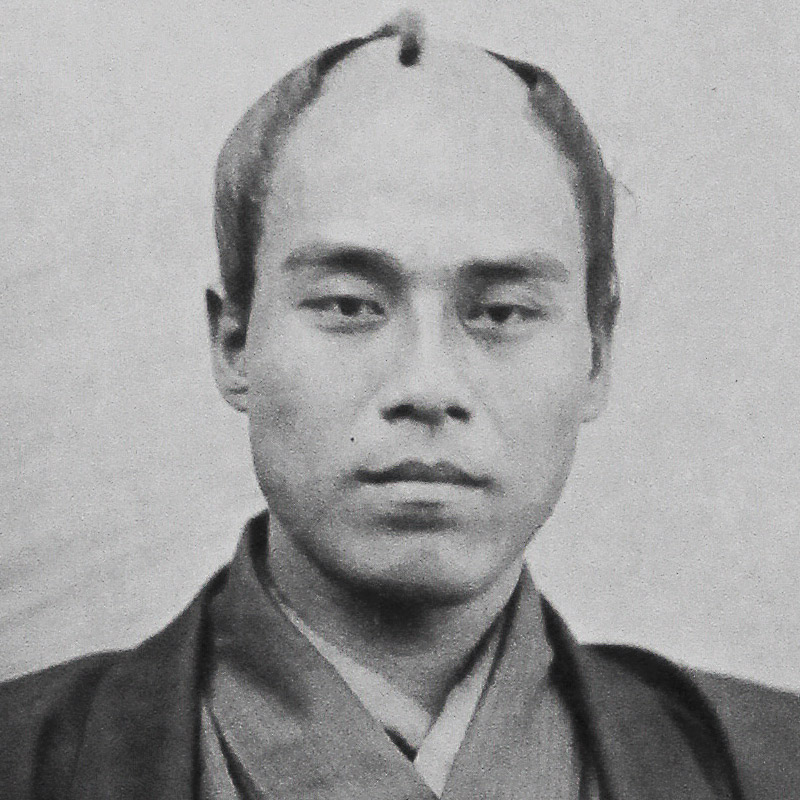

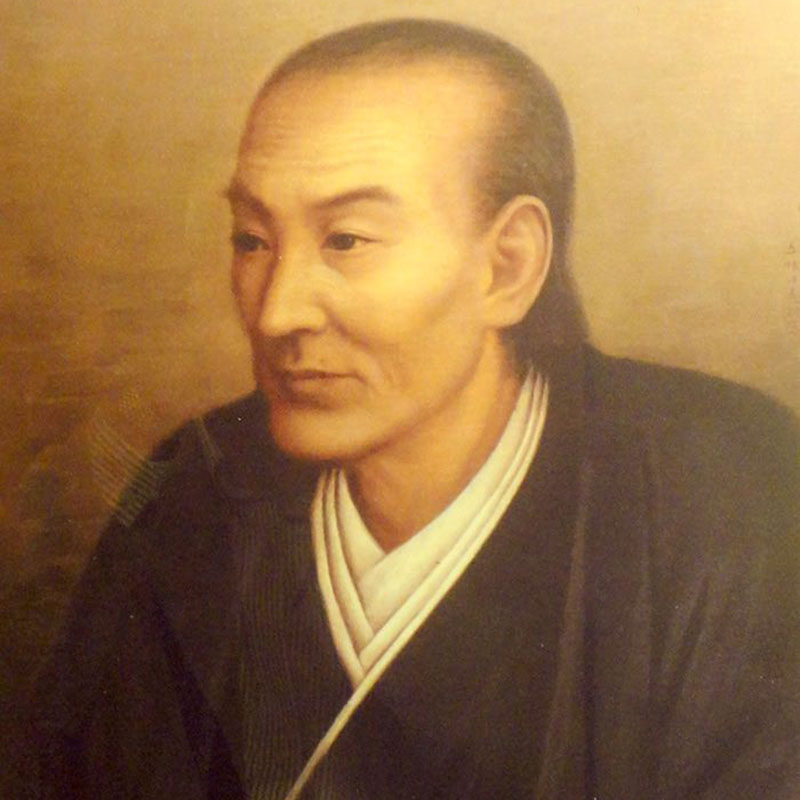

福澤諭吉

福澤諭吉私は、若い頃から

蘭学を一生懸命学びました!

当時、日本において「最先端学問」だった蘭学を一生懸命学んだ福澤諭吉。

適塾で塾頭を務めるほど優秀だった福澤諭吉は、1858年から蘭学塾「一小家塾」で教え始めました。

福澤は、

大変優れているから・・・

是非とも

外交に役立って欲しい!

私にお任せを!

メリケンでも、どこでも行きましょう!

そして、徳川幕府でも重用された福澤諭吉。

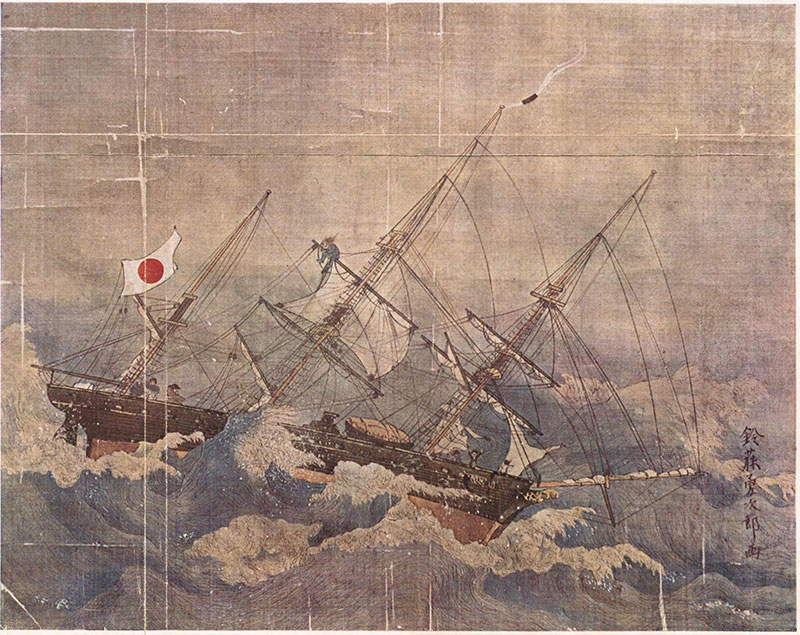

1860年2月には、日米修好通商条約批准のため、咸臨丸に乗って米国に行きました。

そして、この咸臨丸から8年後に明治維新となりました。

まさか・・・

まさか、こんなことが・・・

1858年には強力な「日本政府」だった徳川幕府は、わずか10年で滅亡してしまいました。

福澤諭吉や徳川幕府高官にとっては、「信じられない事態」だったでしょう。

そして、その2年後である明治3年に女子学院中高の前身・A六番女学校が建学されました。

時代背景と特徴を考えるコツ:江戸末期から明治初期に生まれた学校

明治維新によって、慶應四年は同時に明治元年となりました。

| 設立年 | 学校名 |

| 1858年 | 慶應義塾 |

| 1870年 | 女子学院 |

| 1884年 | 麻布 |

| 1891年 | 海城 |

ここで、これらの4つの学校の設立年に関して、特徴を考えてみましょう。

・海城、麻布、女子学院、慶應義塾の設立時期などに関して、気づいたことを簡潔に書いて下さい。

この問は、「回答がたくさん考えられる」問題です。

設立時期になどに

関して、考えればいいんだね・・・

時期だから、

時代背景も関係あるね・・・

まずは、ちょうど幕末維新の時期なので、江戸時代か明治時代なのか、を考えてみましょう。

| 時代 | 設立年 | 学校名 |

| 江戸 | 1858年 | 慶應義塾 |

| 明治 | 1870年 | 女子学院 |

| 明治 | 1884年 | 麻布 |

| 明治 | 1891年 | 海城 |

四つの学校のうち、慶應義塾のみが江戸時代に設立されています。

江戸時代には様々な私塾が存在した時代で、吉田松陰の松下村塾が最も有名です。

緒方洪庵の適塾もかなり知名度が高く、大勢の優秀な若者が切磋琢磨しました。

そして、福澤諭吉が設立した慶應義塾もまた、松下村塾、適塾などと同様に塾がつきます。

これらの時代背景と名称を踏まえて、回答を考えてみましょう。

解答例A:四つの学校のうち、慶應義塾のみが江戸時代に設立されている。(3点)

解答例B:四つの学校のうち、慶應義塾のみが江戸時代に設立されており、松下村塾や適塾などと同様に塾という名称がつく。(5点)

解答例C:福澤諭吉が設立した慶應義塾のみが江戸時代設立であり、松下村塾や適塾同様に塾がつくことから、「福澤の私塾」という性格が強かったと考えられる。(5点+α)

解答例Aは、事実関係をしっかり押さえていますが、「時代のみ」で物足りないので3点です。

解答例Bは、事実関係を押さえた上で「塾」の名称に触れており、5点満点となるでしょう。

解答例Cは、推測ですが「塾という名称の性質」に触れている点で、5点満点であり、

ほう・・・

私塾の性格に触れるとは・・・

実際、福澤が「慶應義塾」という名称にしたのは、

もはやなくなる慶應を

我が塾の名称に!

慶應四年=明治元年であり、「江戸と明治の狭間」でした。

そのため、少し時期がずれますが、「塾」という名称に福澤が「込めた思い」があるでしょう。

このように「想定を超える回答」に対しては、

こういうことに

気づくのは大変良い・・・

少し+αで点を

加えても良いくらいか・・・

場合によっては、「満点を超える+α」もあり得ると考えます。

いずれにしても、「何らかの性質を考える」際には、

こんなこと聞かれても、

知らない・・・

「知らない」ことであっても、知識などを元に、自分なりに考えてみましょう。

そういう「知識を元に考えた」答案を「出題者が待っている」記述問題も増えてゆくでしょう。